先日紹介したフライッシュマンのBR94蒸気機関車のNゲージモデルに関連して感じた事をば。

購入当初はモデルを愛でたり走らせたりして(笑)楽しんでいましたが、ある時パッケージからモデルを引っ張り出していたらパッケージの厚紙に何か印刷されているのに気が付きました。

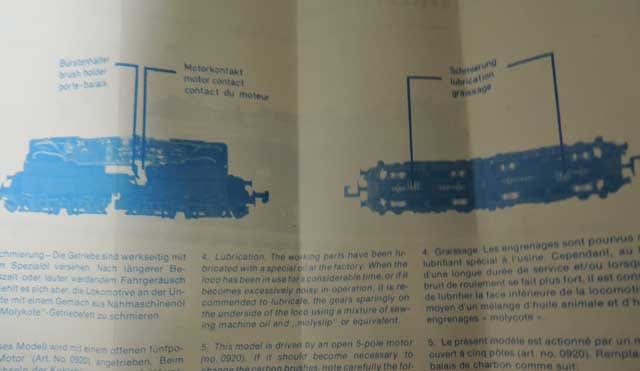

早速引っ張り出してみるとこれが「BR89の模型の構造写真」でした。

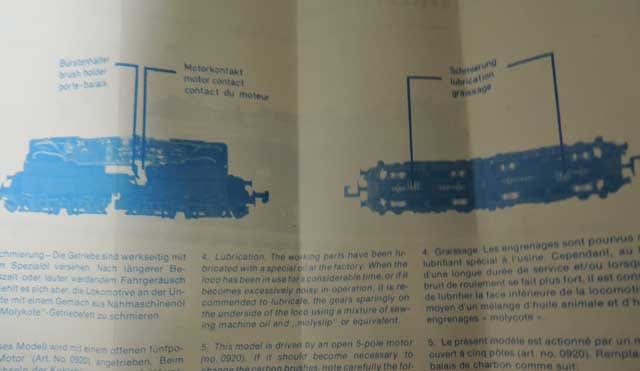

モデルの分解方法(メンテナンスやリペアの参考にという事なのでしょうが)が写真で懇切丁寧に記されていてこれを見れば誰でもモデルの分解までは出来そうな勢いです(笑)

同梱されていたペラ紙(実はこっちの方がメンテナンス解説かと思っていたのですが)はかなりの厚みで「モデルの全ASSYパーツの写真付きリスト」になっています。ボディはもとよりモーターやギアの一つ一つ、ロッドのバラ部品に至るまで個々に取り寄せができるシステムになっている様です。

機関車1両の取説でこの充実度。その晩は夜っぴて眺めていましたが、全く飽きませんでした。

これに興味を持ったので、手持ちのNゲージモデルから同じフライッシュマンはもとより、アーノルドラピード、ミニトリックス、ROCOなどの外国型Nゲージモデルの取説をチェックしてみたら

そのどれもが基本的に同じノリの「ユーザーが分解してメンテナンスやリペアを行う前提」の解説になっていて驚きました。しかも一部を除いてどれもが図版や写真が豊富で「見ているだけでワクワクしてくる」という共通点があります。

1970~80年代頃のNゲージのモデルについては当時のTMSですら「Nゲージのモデルは小さい割に精巧な構造になっているのでうかつに分解しない方が良い」と書いていた位ブラックボックス的扱いになっていまして、車両の工作・改造記事も基本車体を自作して既存の動力を転用する(これは同じ動力を転用するナローゲージも同様)のが基本でした。

模型を売る方も基本同じスタンスで、旧しなのマイクロなんかは「機関車の動力ユニットに封印シールを張り付け『これを剝がしたら無償修理しません』と言う意味の警告をつけていた」ほどです。

その点は今のKATOやTOMIXになっても基本的には変わっていない様で説明書の厚みは上記の海外モデルに匹敵するのに、内容がカプラー交換、ディテールアップパーツの取り付け、車両を分解する様な加工は精々が室内灯の取り付けくらいしか載っていません。

まあ、国民性と言うか時代性と言うか、イマドキだとモデルが故障したり調子が悪くなるとすぐにメーカー送りにして修理してもらうのが当然という風潮が主流(まあPL法とかの絡みもあるでしょうし)となっています。

ですがその一方で「Do It Yourself」の精神の面では幾分かにせよ趣味人としてのレベルが後退しているような気もしないではありません。

自分でできる調整が車輪のクリーニング程度と言うの心理的には幾分心もとない感じもしますし、自分の持っているモデルの構造がどうなっているかもわからないまま、モデルを愛でたり走らせたりするだけというのではモデルへの愛着にも差が生まれる様な気もするのです。

今回触れた外国型モデル(それも旧製品)は下手な日本モデルよりも精巧、且つ精密な走行系を持っている物が多いのですが、模型としての構造を惜し気も無く晒して、あるレベル以上のユーザーにメンテやリペアを委ねるという姿勢(決してメーカー修理を否定するものではないですが)には少なからず共感を感じました。

たとえ、技術的に自分の手に負えないとしても、モデルの構造を把握したうえで「どの辺がおかしくなっていそうだ」と見当を付けられるだけでもユーザーの安心感は違うと思いますし、海外の場合はそうした所も含めてメーカーが自社のメカニズムの信頼性に対する自信と矜持を持っている事をも示しているように感じました。

まあ、日本メーカーのブラックボックス化しているように見える動力の構造やリペアの情報も今だったらネットで検索を繰り返せばある程度分かる様にはなっていてはいます(新製品が出るたび、購入・分解して機構をチェックして下さる神様みたいなサイトもあるくらいです)

ですから、今さらこんな事を書いても時代遅れの繰り言にしか聞こえないかもしれませんね(大汗)

購入当初はモデルを愛でたり走らせたりして(笑)楽しんでいましたが、ある時パッケージからモデルを引っ張り出していたらパッケージの厚紙に何か印刷されているのに気が付きました。

早速引っ張り出してみるとこれが「BR89の模型の構造写真」でした。

モデルの分解方法(メンテナンスやリペアの参考にという事なのでしょうが)が写真で懇切丁寧に記されていてこれを見れば誰でもモデルの分解までは出来そうな勢いです(笑)

同梱されていたペラ紙(実はこっちの方がメンテナンス解説かと思っていたのですが)はかなりの厚みで「モデルの全ASSYパーツの写真付きリスト」になっています。ボディはもとよりモーターやギアの一つ一つ、ロッドのバラ部品に至るまで個々に取り寄せができるシステムになっている様です。

機関車1両の取説でこの充実度。その晩は夜っぴて眺めていましたが、全く飽きませんでした。

これに興味を持ったので、手持ちのNゲージモデルから同じフライッシュマンはもとより、アーノルドラピード、ミニトリックス、ROCOなどの外国型Nゲージモデルの取説をチェックしてみたら

そのどれもが基本的に同じノリの「ユーザーが分解してメンテナンスやリペアを行う前提」の解説になっていて驚きました。しかも一部を除いてどれもが図版や写真が豊富で「見ているだけでワクワクしてくる」という共通点があります。

1970~80年代頃のNゲージのモデルについては当時のTMSですら「Nゲージのモデルは小さい割に精巧な構造になっているのでうかつに分解しない方が良い」と書いていた位ブラックボックス的扱いになっていまして、車両の工作・改造記事も基本車体を自作して既存の動力を転用する(これは同じ動力を転用するナローゲージも同様)のが基本でした。

模型を売る方も基本同じスタンスで、旧しなのマイクロなんかは「機関車の動力ユニットに封印シールを張り付け『これを剝がしたら無償修理しません』と言う意味の警告をつけていた」ほどです。

その点は今のKATOやTOMIXになっても基本的には変わっていない様で説明書の厚みは上記の海外モデルに匹敵するのに、内容がカプラー交換、ディテールアップパーツの取り付け、車両を分解する様な加工は精々が室内灯の取り付けくらいしか載っていません。

まあ、国民性と言うか時代性と言うか、イマドキだとモデルが故障したり調子が悪くなるとすぐにメーカー送りにして修理してもらうのが当然という風潮が主流(まあPL法とかの絡みもあるでしょうし)となっています。

ですがその一方で「Do It Yourself」の精神の面では幾分かにせよ趣味人としてのレベルが後退しているような気もしないではありません。

自分でできる調整が車輪のクリーニング程度と言うの心理的には幾分心もとない感じもしますし、自分の持っているモデルの構造がどうなっているかもわからないまま、モデルを愛でたり走らせたりするだけというのではモデルへの愛着にも差が生まれる様な気もするのです。

今回触れた外国型モデル(それも旧製品)は下手な日本モデルよりも精巧、且つ精密な走行系を持っている物が多いのですが、模型としての構造を惜し気も無く晒して、あるレベル以上のユーザーにメンテやリペアを委ねるという姿勢(決してメーカー修理を否定するものではないですが)には少なからず共感を感じました。

たとえ、技術的に自分の手に負えないとしても、モデルの構造を把握したうえで「どの辺がおかしくなっていそうだ」と見当を付けられるだけでもユーザーの安心感は違うと思いますし、海外の場合はそうした所も含めてメーカーが自社のメカニズムの信頼性に対する自信と矜持を持っている事をも示しているように感じました。

まあ、日本メーカーのブラックボックス化しているように見える動力の構造やリペアの情報も今だったらネットで検索を繰り返せばある程度分かる様にはなっていてはいます(新製品が出るたび、購入・分解して機構をチェックして下さる神様みたいなサイトもあるくらいです)

ですから、今さらこんな事を書いても時代遅れの繰り言にしか聞こえないかもしれませんね(大汗)