今朝は朝焼けで迎えました。 南東の空に朝焼けが見られました。

気が付いた時間が遅かったのか、あまり濃くはなかったのですが、久しぶりの光景をカメラに収めてみました。(6:43)

(6:45)

今朝は気温が高め、1ヶ月ぐらい前の気温に感じました。

(6:46)

朝焼けの状態はほんの数分で変化して行きました。

20分後には普通のいつもの朝を迎えました。(7:06)

今朝は朝焼けで迎えました。 南東の空に朝焼けが見られました。

気が付いた時間が遅かったのか、あまり濃くはなかったのですが、久しぶりの光景をカメラに収めてみました。(6:43)

(6:45)

今朝は気温が高め、1ヶ月ぐらい前の気温に感じました。

(6:46)

朝焼けの状態はほんの数分で変化して行きました。

20分後には普通のいつもの朝を迎えました。(7:06)

矢車草は強い!

今年の初夏、家庭菜園の法面に、前年の実生苗から、たくさんの矢車草が育ち、咲かせ放題で手入れもあまりしなかったのですが、その種がこぼれ、また来年用に法面に実生苗が数cmから十数cmの大きさに群生状態となっています。↓

これだけ多いと法面の草刈りをしなくてもいいかもしれませんがあまりにも多すぎます。

ほかの場所にもかなりの広さに広がっています。

この画像が今年の初夏に群生して咲いた状況です。

このままにしておくとこれを大きく上回るかも知れません。

よって、草刈り機で落とす前に、根付きの状態で掘り起しビニールポットにやプランターに移植してみました。

根付くかどうかわかりませんが、下画像がその状態です。根付いたり花が咲くようになった折にはご紹介《報告》いたします。

ビニールポットに移植。

プランターにも植えつけてみました。

12月も半ばに入ると来年の年賀状の準備も始まることと思います。

お年玉付き年賀はがきは日本独特の制度です。

現在はスマホや携帯、PCメールなどでの新年のあいさつが増加し、それ以前の全盛期と比べると年賀はがきの発行数も徐々に減少している傾向にあるようです。

しかし、形に残る年賀状は、根強い利用が毎年続けられています。小生もその一人で、日本の年賀はがきの歴史を遡ってみましたのでご紹介します。

年賀状の歴史は明治時代からもあるようですが、郵便局(当時の郵政省)が、今の形のお年玉付き年賀はがきを最初に発売したのは昭和24年12月1日(昭和25年新年用はがき)。当時のはがき料金は2円(プラス1円の寄付金付き)。それから3年間続きました。

初期3年間 (左から、昭和25年~27年用:実物がないのでカタログから)のお年玉付き年賀はがきの印面。

★ 次の年の昭和28年用の年賀はがきから郵便年賀特別料金の額面4円のお年玉くじ付きはがきとして発行されました(この時のはがき料金(額面)は5円でしたが、年賀はがきのみ4円の扱い。)そしてこの年から寄付金の付かない年賀はがきも4円で発行されるようになりました。

(1956年発行)

(1956年発行)

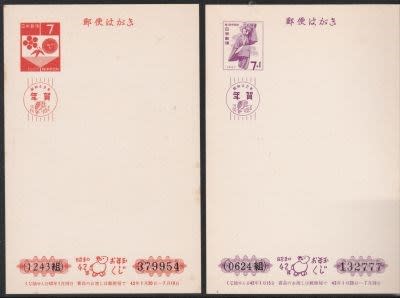

※ 当時のはがきがありませんので、コレクションとして在庫のある昭和32年新年用の年賀はがきでご紹介します。(左が寄付金なし、右が1円の寄付金付きはがき)↑

◆ 次の額面改訂は昭和42年用(1967)の年賀はがきからで7円に改定されました。年賀郵便特有の1円の割引がなくなっています。(寄付金付きは8円で販売)

(1966年発行)

(1966年発行)

(以後6年間続きました)

◆ 次の額面改訂は昭和48年用の年賀はがきからで10円に改定されました。

(1973年発行)

(1973年発行)

◆ 続いては,次の額面改訂は昭和52年用の年賀はがきからで20円(下図の上段)に,5年後の昭和57年用の年賀はがきからは40円(下図の下段2種で8年間継続)に改定されました。

(上段2種・1976年,下段2種・1981年発行)

(上段2種・1976年,下段2種・1981年発行)

◆ 続く次の額面改訂は平成2年用の年賀はがきからで41円に,5年後の昭和平成7年用の年賀はがきからは50円に改定されました。

(上1990年,下1994年発行)

(上1990年,下1994年発行)

◆ このころから、額面のデザインに幅ができるようになり、現在のディズニーやスヌーピーデザインやインクジェット紙など種類が豊富になってきています。

◆ 50円時代が長く20年続いたあと、平成27年(2015年用)の年賀はがきから52円に改定されています。↓

(上1999年,下2014年発行)

(上1999年,下2014年発行)

上段のはがき(平成11年用)から、郵便番号枠が現在使用の7ケタになっています。

★ 来年の年賀はがき(料金)は63円です。スマホの時代でも形に残る年賀状はまだまだ続きそうです。

◆ 上の小画像は、オリンピックの年として特別に特殊印刷で発行された2020年用の年賀はがきの通信蘭の絵。

この年賀ハガキは発行数僅か100万枚で、静岡県では静岡中央郵便局ただ1局のみで販売され、わずか数時間で売り切れとか。(別途通信販売もありましたが)

元旦にこの年賀はがきで挨拶を受け取られた方は幸運があるかも。期待しましょう。

ここ数日、朝の寒さを感じる日が幾日かありました。

今朝、我が家の初氷を確認しました。(数日前にも見られたのかわかりませんが未確認)

駐車場の脇きに置いたバケツに薄氷が張り、1円玉を置き、さらに5円玉を載せてみましたが、いずれも沈まずその様子をカメラに収めてみました。

最初に1円玉3枚を。

次に5円玉を2枚追加。薄氷は耐えられました。

一方別の場所のプラ桶にも。

こちらの方が多少厚く感じました。そこで ・・・。

小さめのユズを2個。こちらも耐えられました。

間もなく本格的な圧氷の張るシーズンがやった来そうです。

皆さん、 元気で冬を乗り切りましょう!

12/7,8の両日、県立袋井商業高校の全生徒が仕入れから販売までを実践で行う第17回の「袋商ショップ」が行われています。

歴史もあり、人気もある同ショップは、毎年大勢の皆さんが楽しみに参加しているようです。今日も午前中行って来ましたのでその一部を画像でご紹介します。

会場へは、大変な数のマイカーが集まりますので、休日のこの日は大手企業の駐車場を借りてそこから会場へ貸切バスでピストン輸送でした。

駐車場係も多人数で大忙し。

校舎前の会場入り口ではリーフレットを配布しながらお出迎え。

一番先に目につくのは屋外の花と野菜の品数豊富な売り場風景。

屋内では、菓子やパン、海産物に文具他販売コーナーの賑わい。

販売とレジ係も楽しそうに体験していました。

広い体育館内では果物、衣類、陶器や法多山の団子まであり、市役所や地域団体の丸凧販売と掲示なども行われていました。

体育館前のイベント広場では吹奏楽の演奏が披露。↓

またその横では、自動車販売店の協力があり新車の販売も行われていました。

(売れたかな~?と思う次第でした。)

この日は海産物やコーヒー豆、落下生他抽選が2回ほどできる協力買い物をして袋商ショップを楽しんできました。

明日も高校生の商業体験イベントは同校で開かれます、生徒の皆さん頑張ってください。

暑ければ冷茶、寒くなると暑いお茶が恋しくなる、掛川の深蒸し茶。

そのお茶を作るには、寒さを迎えるこの時期も、茶園の整備が行われていました。

本日は、昨年、全国茶品評会で最高賞の農林水産大臣賞に輝いた掛川市五明地区の茶園を訪ねてみました。

茶畑の茶の葉の伸びた部分は切り取られ、ほぼ平面状に整備されどこから見てもきれいに整備された状況をうかがうことができました。

きれいに整備された茶畑。上から見ると畝のカーブも芸術的です。

広い茶園のあちらこちらで同様の風景を見ることができました。↓

そして茶畑に近づくと、お茶の花が咲き、畝間には肥料となる茶草が敷かれています。↓

お茶の花は清楚できれいです。やがて茶の実ができます。

下画像は、茶園を近くから眺めた風景です。

※ 上の小画像は、彗星の発見された丘から眺めた粟ヶ岳と茶園。

静岡県周智郡森町にある小國神社は、古代の森とうたわれ、神社の参道には杉の大木が連なり、その周辺と隣りを流れる一宮川の両岸にはたくさんのモミジや楓が立ち、今紅葉の時期を迎えました。

その様子を二日間に分けてご紹介したいと思います(画像数が多いので)。

その1の本日は今が旬となった紅葉の木々と葉を見上げた画像で編集してみました。《明日は一宮川沿いや見物客なども含めてご紹介予定です。》

駐車場に車を止め、上を仰ぐと、赤色に輝くモミジが目に飛び込んできました。

川沿いに歩いていくと、黄色や緑色のもみじもありコンビネーションに見とれながらシャッターを切りました。

赤く染まったモミジだけでなくミドリ系や黄色系もあるからこそ、赤く紅葉したモミジも映えるようです。

こちらも日に照らされて輝くモミジを下から見上げました。

このモミジにももう少し時間がたつつ太陽が当たります。

その時はどんな色に変化するのか。(またずに次に向かってしまいました)

上の小画像は、左手に見える屋根が小國神社の拝殿。多くの皆さんが貸切バスやマイカーで訪れ手を合わせていました。いいことあるように!!

山々は紅葉のシーズンですが、周辺に見られるイチョウは、1本でも鮮やかな黄色が目立ちます。

先週、原谷川中流の原谷大橋を渡る際に、川原に1本の大きなイチョウの木が目に留まり、車を止め撮影してきました。

原谷大橋の上から眺めた大きく袖を広げたようなイチョウ。

河原まで降り、原谷大橋を背景に反対側から眺めてきました。

すると天浜線の通過音が聞こえてきて、あわててシャッターを切りました。

その下に目をやるとすでに落葉となった姿も見られました。

川面に映るイチョウも画像に収めました。

12月1日(日)、掛川市遊家・家代区の三十川自治会では防災訓練を実施しました。

朝9時。防災訓練のサイレンが鳴ると、各戸から住民が徐々に集まり始め、幼児から高齢者まで60人余が参集して協働作業の訓練をいくつが実施体験しました。

その様子を画像でご紹介します。

公会堂前に防災本部を設置。(今回看板を新設しました)

参集した皆さんと小区長、防災班長からの段取り説明。

各組々長は、全戸を回り、安全確認の黄色い旗掲示を確認。

防災テントの設営訓練。

負傷者搬送訓練と防災倉庫。

巡回消防自動車に興味を持つ児童ら。

発電機始動と障害木切断訓練。

炊き出し(アルファ米)訓練。小学生も協力。

参加者に白飯を配布し本日の訓練を終了しました。

自治会各戸からⅠ人以上が参加し訓練は無事終了。

日頃からの訓練が大切ですね。