①柱の座屈におけるオイラー式の見直し

②柱の小径基準の見直し

で、ここまで解析をしてるのは初めてのケースだと思います。

木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等の概要(令和5年12月版)の説明が開かれました。

2025年までまだ期間がありますが、どうしても外せない部分なので、この解析を行ってみました。

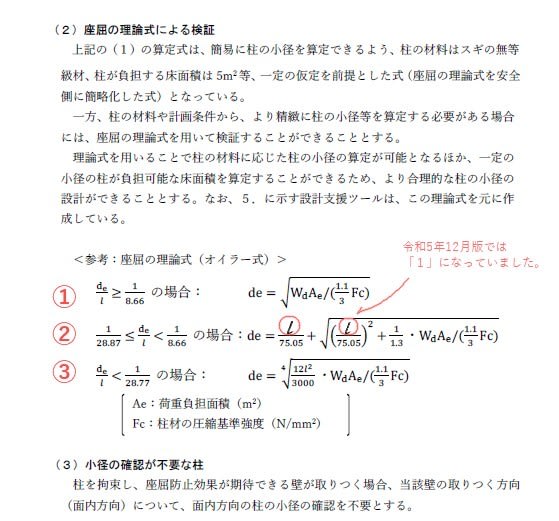

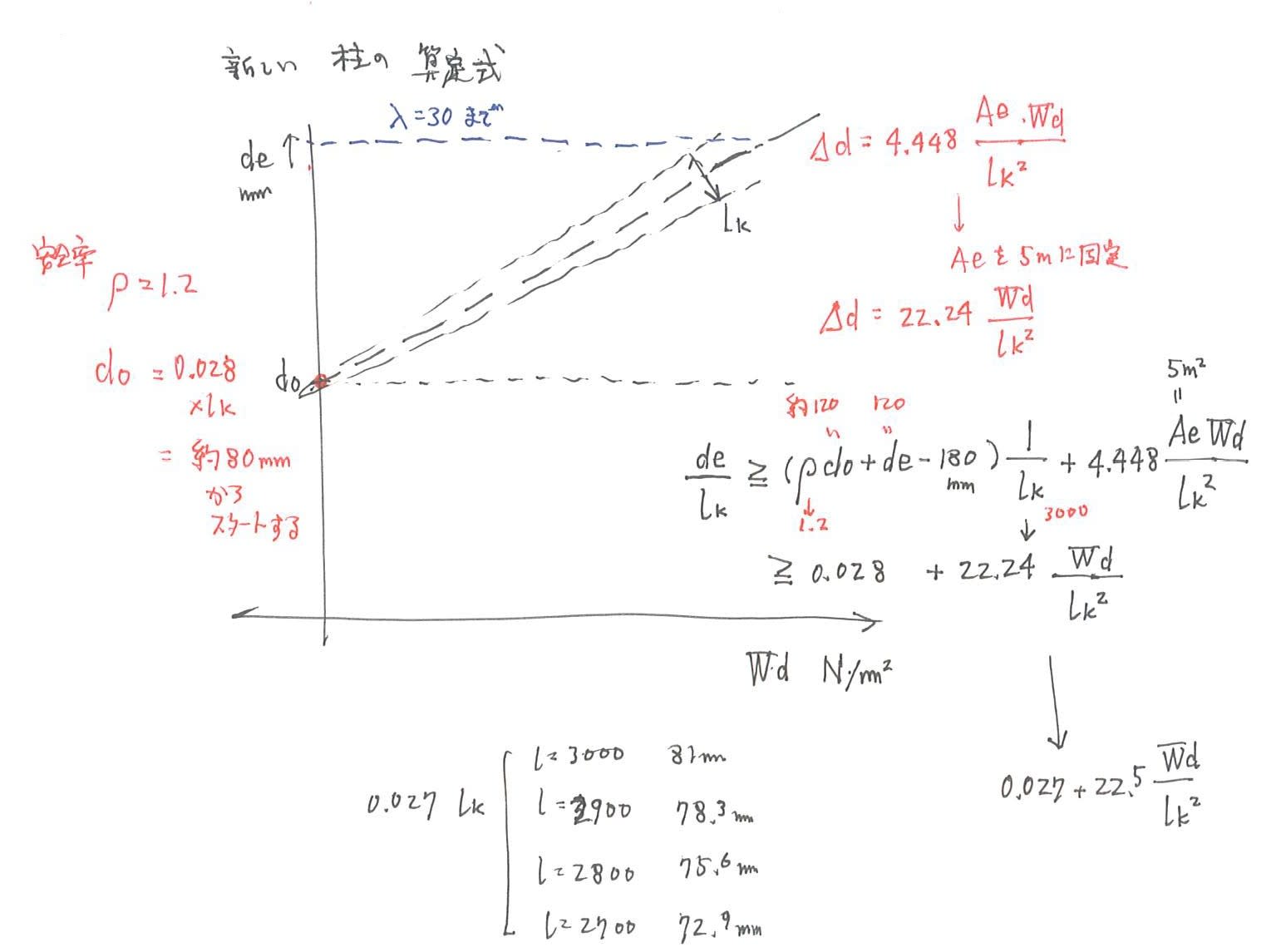

●座屈の理論式による検証(P4~P5)

今回の目玉の一つである「オイラー式」の改定が行われています。

現行で使われているオイラー式も同様の形をしています。

①λ≦30

②30≦λ≦100

③100≦λ

の3ヶ所に分けて、それぞれを近似式にて代用していましたが、今回は②の部分が変わっています。

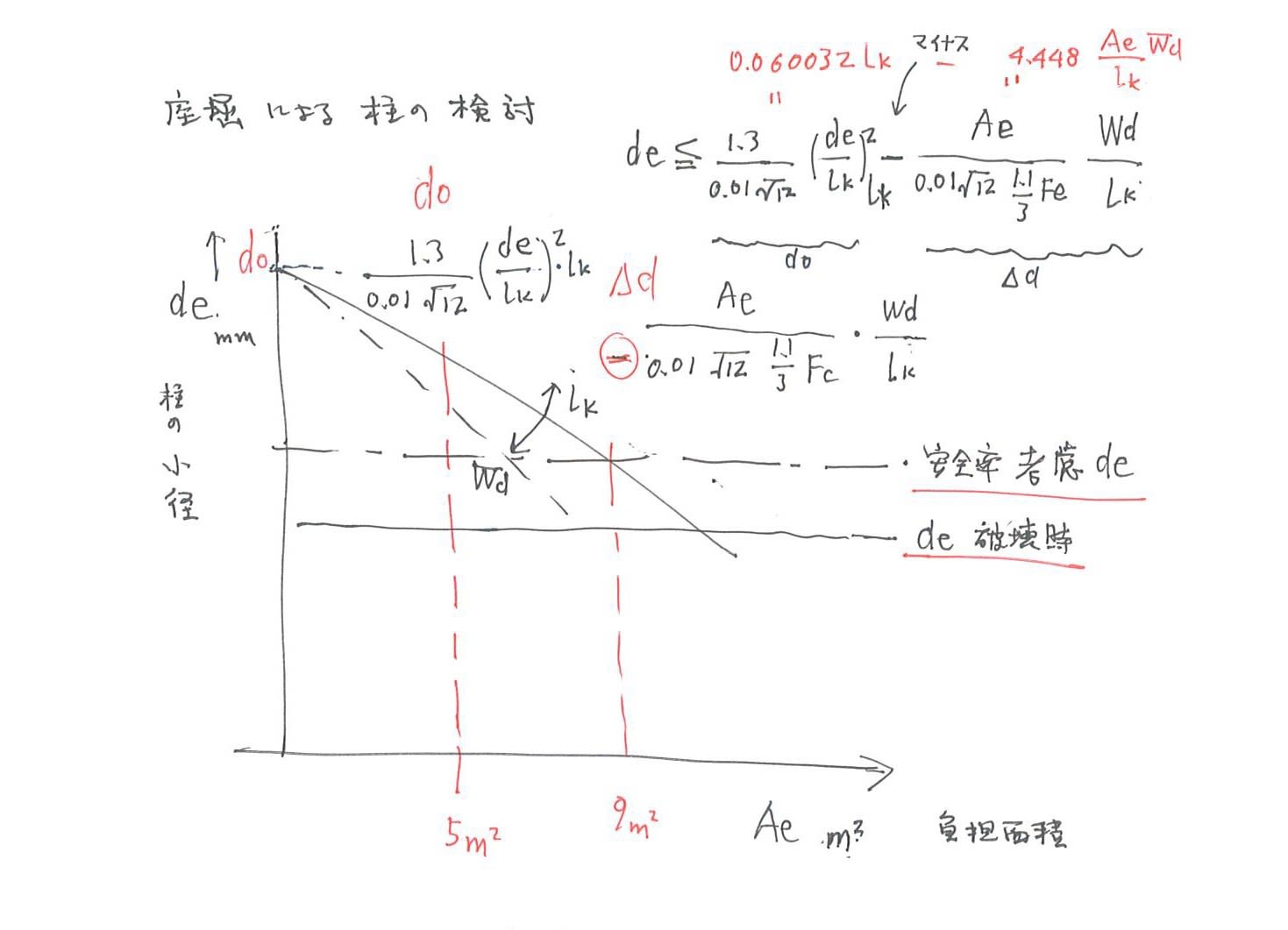

式のままだと分かりずらいので、グラフにしてみます。

赤線が新たに発表された式となります。

既存のオイラー式の②が直線で補完しているのに対し、今回の②の式は二次曲線でより精密に近い値を出せそうです。

この式は、柱の一つ一つに掛かる荷重の「負担面積(Ae)」を図面より拾い出して、より精密に計算する場合に用います。

解説にもある通り、通常の構造計算を行う場合は現行のままで良いとされています。

②の式を「負担面積Ae」を求める形にしておくと使いやすいです。(下記で行っています)

柱の座屈のオイラー式による検証 (令和5年12月版)

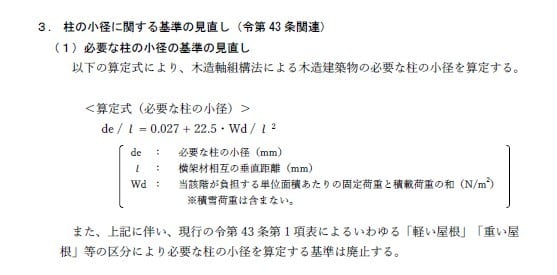

●必要な柱の小径の基準の見直し(P4)

目玉の二つ目である柱の小径の基準の見直しを解析してみました。

この式はどこから出て来たのかと戸惑った構造設計士の方も多く居られると思います。

上記のオイラー式が新しくなったので、ここから導きだしているのかと散々式をこねくり回しても、なかなか出てきません。

それもそのはずです。

ここでは現行の座屈の検討の式が形を変えているだけなのでした。

まさかと思ってやってみたら、ビンゴでした・・・

現行の座屈の検討

新しい柱の小径の基準

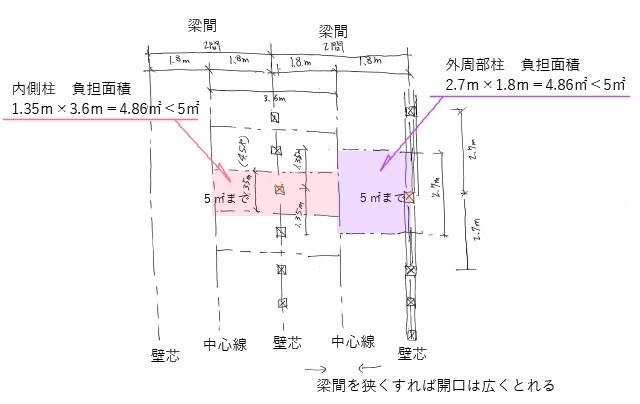

新しい柱の小径の基準では「負担面積(Ae)」を5㎡として限定し、樹種も「杉の無等級 17.7N/m㎡」としています。

それ故、1階、2階も同様に5㎡しかないので、外周の開口は2.5m(9尺間口)、内側の開口は1.1m(4.5尺間口)という制限が加えられてしまいます。(2間の梁間の部屋とした場合)

柱の負担面積が5㎡に制約されます

(5㎡の制約があっても工夫次第では大きな開口を取る事も可能です)

「早見表」柱の負担面積5㎡の制約で広い開口を取る方法

自由度を求めたい場合は、前述のオイラー式を使った方法で面積を計測する方法を選択した方が良いと思われます。

(国交省では、そのための表計算ツールを用意しています。下記のサイトを参照してください)

新しい壁量等の基準(案)に対応した設計支援ツール(案)の公開|公益財団法人日本住宅・木材技術センター(公式ホームページ)

この式の解析を始めたのは、屋根雪に関して「積雪荷重は含まない。」という一文が加えられたためです。

雪国の場合の安全を確かめる上でも、基本式の内容を熟知する必要があったわけです。

いずれにせよ、この他に「めり込み」の検討も吟味しなければなりません。

まだまだこういった作業が続きそうです。

もくじへ・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます