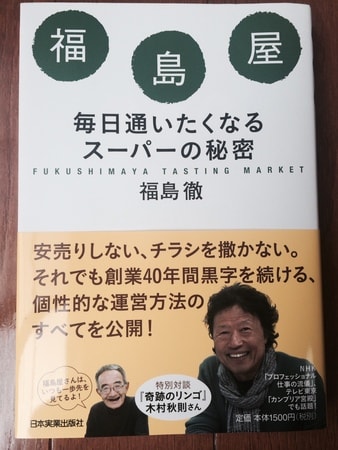

「福島屋 毎日通いたくなるスーパーの秘密」 福島徹・著、日本実業出版社、2014年1月20日

p.18 では、なぜ福島屋に来店してくださるのか。「安心安全で、美味しい」と信頼していただけているからだと思っております。

p.19 POPにこだわるのは、商品を「売る」より前に、まず商品の魅力、お客様に役立つ情報を「伝える」ことが大事だと考えるからです。

p.21-2 店舗数を増やしたい、商圏も広げたいという拡大路線に経営者が走ってしまうと、結局、自分たちの働く意欲やモチベーションがすべて「会社を大きくしていく」ことや「効率的なオペレーションを考える」といった組織や仕組みのやりくりにシフトしてしまう。

p.22 スーパーの本来の役割は、そして私がスーパーという業態でやりたいことは、安心安全で美味しいものをお客様にお届けすることです。その本来の使命をないがしろにして、自分たちの利益のらために商売を大きくすることに夢中になり、そこで膨大な資金を増やすことは、決して私の本意ではないと思いました。

p.25 最近、痛切に感じるのは、私たち多くのスーパーが「吟味する力」を失っているのではないかということ。仕入れに関しても卸問屋さんに任せてしまい、お任せで仕入れたものを、そのままマニュアルにしたがって陳列している。人任せ、依存型の商売になってしまっているようにも思えます。

p.38 何のために陳列しているのか。自分や店のためじゃない。お客様のためなんだ。だとしたら、お客様にちゃんとその商品の良さが伝わるようにしなくちゃいけないし、手に取りやすくする配慮が必要だ――。

p.49 売り場づくりという作業には非常に人間性が出ます。売り手である私たちが、商品のことを真剣に考え、かつ買い物をしてくださるお客様のことを考えて丁寧に仕事をすれば、おのずとお客様は商品や私どもの姿勢を理解し、買ってくださいます。

p.57 自分たちのメッセージを伝えたい。そんな視点で売り場づくりをしていくと、「自分たちは、なぜこのスーパーをやっているのか」という軸をつくることができます。その軸が店を支えていきますし、引っ張っていってくれます。

p.66 売り手の都合でつくられた棚は美しくありません。棚には人の心が投影されるので、こちらの都合が優先してしまっている売り場は、どことなく違和感があります。

p.69 グラフィック・ワークショップでは、商品以外のことで、必ず意識して投げかけている質問があります。それは「何のためにこの店をやっているのか」「なぜ、自分はここで働いているのか」「なぜお客様は来てくれるのだろうか」です。

p.169 不安に襲われても自分自身を見失わないためには、スーパーの本質は何か、食べ物を売るという商売がすべきことは何か、自分は何のためにこの商売をやっているのか、そこを考え、覚悟を決めることが必要だと思います。

p.169 お客様の幸せづくりのためにも、「食べ物を扱っている」ことに対してプロとして責任を持つ、この意識は不可欠です。これはスーパーに求められる社会的責任と言えます。直接体内に入れるものを扱っているからこそ、身体に良いものでなければならない。そこは責任を持って任せてくださいと言える姿勢が、これからのスーパーには必要です。

p.174 自分の利益だけを追及するからこそ、頑張り切れないのです。そうして倒産もやむなき状況に陥ってしまう。けれど、心の部分で信念を持っていたりとか、人のためにという気持ちがあったほうが、案外、頑張れるものなのです。

p.191 ――でも、利益優先だとどうしても破たんしてしまう。うまくいかないことが多い。

利益ではなくて、安心安全なものを社会に届ける。そのために自分が技術努力をして、誰でも買える値段にできるくらいの生産量を上げて、そのうえで流通させていくべきだと。私はそういう考え方なんです。

p.198 農業は、その空腹を満たすための産業だから、技術は共有財産だと思うんですよ。「私が考えたことは、誰にも教えない」というのではなくて。

p.18 では、なぜ福島屋に来店してくださるのか。「安心安全で、美味しい」と信頼していただけているからだと思っております。

p.19 POPにこだわるのは、商品を「売る」より前に、まず商品の魅力、お客様に役立つ情報を「伝える」ことが大事だと考えるからです。

p.21-2 店舗数を増やしたい、商圏も広げたいという拡大路線に経営者が走ってしまうと、結局、自分たちの働く意欲やモチベーションがすべて「会社を大きくしていく」ことや「効率的なオペレーションを考える」といった組織や仕組みのやりくりにシフトしてしまう。

p.22 スーパーの本来の役割は、そして私がスーパーという業態でやりたいことは、安心安全で美味しいものをお客様にお届けすることです。その本来の使命をないがしろにして、自分たちの利益のらために商売を大きくすることに夢中になり、そこで膨大な資金を増やすことは、決して私の本意ではないと思いました。

p.25 最近、痛切に感じるのは、私たち多くのスーパーが「吟味する力」を失っているのではないかということ。仕入れに関しても卸問屋さんに任せてしまい、お任せで仕入れたものを、そのままマニュアルにしたがって陳列している。人任せ、依存型の商売になってしまっているようにも思えます。

p.38 何のために陳列しているのか。自分や店のためじゃない。お客様のためなんだ。だとしたら、お客様にちゃんとその商品の良さが伝わるようにしなくちゃいけないし、手に取りやすくする配慮が必要だ――。

p.49 売り場づくりという作業には非常に人間性が出ます。売り手である私たちが、商品のことを真剣に考え、かつ買い物をしてくださるお客様のことを考えて丁寧に仕事をすれば、おのずとお客様は商品や私どもの姿勢を理解し、買ってくださいます。

p.57 自分たちのメッセージを伝えたい。そんな視点で売り場づくりをしていくと、「自分たちは、なぜこのスーパーをやっているのか」という軸をつくることができます。その軸が店を支えていきますし、引っ張っていってくれます。

p.66 売り手の都合でつくられた棚は美しくありません。棚には人の心が投影されるので、こちらの都合が優先してしまっている売り場は、どことなく違和感があります。

p.69 グラフィック・ワークショップでは、商品以外のことで、必ず意識して投げかけている質問があります。それは「何のためにこの店をやっているのか」「なぜ、自分はここで働いているのか」「なぜお客様は来てくれるのだろうか」です。

p.169 不安に襲われても自分自身を見失わないためには、スーパーの本質は何か、食べ物を売るという商売がすべきことは何か、自分は何のためにこの商売をやっているのか、そこを考え、覚悟を決めることが必要だと思います。

p.169 お客様の幸せづくりのためにも、「食べ物を扱っている」ことに対してプロとして責任を持つ、この意識は不可欠です。これはスーパーに求められる社会的責任と言えます。直接体内に入れるものを扱っているからこそ、身体に良いものでなければならない。そこは責任を持って任せてくださいと言える姿勢が、これからのスーパーには必要です。

p.174 自分の利益だけを追及するからこそ、頑張り切れないのです。そうして倒産もやむなき状況に陥ってしまう。けれど、心の部分で信念を持っていたりとか、人のためにという気持ちがあったほうが、案外、頑張れるものなのです。

p.191 ――でも、利益優先だとどうしても破たんしてしまう。うまくいかないことが多い。

利益ではなくて、安心安全なものを社会に届ける。そのために自分が技術努力をして、誰でも買える値段にできるくらいの生産量を上げて、そのうえで流通させていくべきだと。私はそういう考え方なんです。

p.198 農業は、その空腹を満たすための産業だから、技術は共有財産だと思うんですよ。「私が考えたことは、誰にも教えない」というのではなくて。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます