(つづき)

「博多ふ頭~博多ふ頭入口~対馬小路~市民会館前~天神北~天神大丸前~天神一丁目~キャナルシティ博多前~駅前三丁目~博多駅~駅前四丁目~東領団地~アサヒビール前~竹下~井尻一丁目~井尻駅入口~井尻六ツ角~精華女子短大前~寿町二丁目~JR南福岡駅~雑餉隈営業所」を走る「46番」の天神地区における側面表示。

博多駅から雑餉隈営業所に向かうルートは複数あり、かつ、「46番」が雑餉隈営業所まで行くようになったのはつい最近(今年3月23日)で、博多駅から雑餉隈へのメインルートでもないことから(雑餉隈まで延長される前は井尻六ツ角が終点)、「博多駅→雑餉隈営業所」という表示ではやや不親切に見える(前面の行先表示も、行先部分の上に大文字で博多駅、下に雑餉隈営となっている)。

“博多駅から先の利用者は常連客なので「46」という番号で判断できるだろうから、天神地区においては、博多駅までの利用者に対してわかりやすい表示にすることを主眼に置こう”という考えもわからないではないのだが、せめて「竹下」と、できれば「井尻」はどうにかして入れてほしい気はする。

なお「46番」の郊外部は、「井尻六ツ角」までの運行となるさらに前は、「~放送所前~昇町~上白水~現人橋~道善~那珂川営業所」まで運行されており(一時期は「天神山行き」もあり)、そしてさらにその前は、もっと郊外の「大山」まで運行されていたそうだ。

都心部についても、「博多ふ頭」が始発となる前は「天神」や「那の津四丁目」を基点としていた(なお、当初は国体道路経由ではなく昭和通り経由で、天神郵便局前から出ていたようだ)。

郊外部と都心部での変化はあるものの、「駅前四丁目~竹下~井尻」間については、私がバスに興味を持ってから既に30年以上が経つが、その間ずっと固定されており、この区間に「46番」以外のバスが通ったこともないと思われ、都市部にありながら、距離的にも期間的にも、路線がずっと固定されている。

このことを以前書いた際、ひろしさんから「担当営業所はちょこちょこ変わりましたけどね。」というコメントをいただいた。

たしかに、現在は「雑餉隈営業所」が担当しているが(←私が担当営業所とか車両のことについてほとんど興味がないため、違っていたらごめんなさい)、福岡の「1番」や大野城の「12番」などとともにKassyさんから提供していただいた平成9年の「46番」の時刻表では担当は「高速営業所」となっているし、「那珂川営業所」が担当していたこともあったと思う。

「46番」が長年あまり変わらないのは、「46番」には「営業所への帰属意識」というものがあまり強くなく、各営業所とも、「46番」という路線を「持っている」というよりは「預かっている」くらいの心もちなので、あまり大きく変えることには気持ちが向かわないのかもしれない。

そう考えると、井尻六ツ角から雑餉隈営業所までの延長というのは、かなり画期的なことといえるのかもしれない。

今後さらに、以前提案したルート変更や竹下駅への「46番」以外の路線の乗り入れなどが行われることはあるだろうか…。

(つづく)

「博多ふ頭~博多ふ頭入口~対馬小路~市民会館前~天神北~天神大丸前~天神一丁目~キャナルシティ博多前~駅前三丁目~博多駅~駅前四丁目~東領団地~アサヒビール前~竹下~井尻一丁目~井尻駅入口~井尻六ツ角~精華女子短大前~寿町二丁目~JR南福岡駅~雑餉隈営業所」を走る「46番」の天神地区における側面表示。

博多駅から雑餉隈営業所に向かうルートは複数あり、かつ、「46番」が雑餉隈営業所まで行くようになったのはつい最近(今年3月23日)で、博多駅から雑餉隈へのメインルートでもないことから(雑餉隈まで延長される前は井尻六ツ角が終点)、「博多駅→雑餉隈営業所」という表示ではやや不親切に見える(前面の行先表示も、行先部分の上に大文字で博多駅、下に雑餉隈営となっている)。

“博多駅から先の利用者は常連客なので「46」という番号で判断できるだろうから、天神地区においては、博多駅までの利用者に対してわかりやすい表示にすることを主眼に置こう”という考えもわからないではないのだが、せめて「竹下」と、できれば「井尻」はどうにかして入れてほしい気はする。

なお「46番」の郊外部は、「井尻六ツ角」までの運行となるさらに前は、「~放送所前~昇町~上白水~現人橋~道善~那珂川営業所」まで運行されており(一時期は「天神山行き」もあり)、そしてさらにその前は、もっと郊外の「大山」まで運行されていたそうだ。

都心部についても、「博多ふ頭」が始発となる前は「天神」や「那の津四丁目」を基点としていた(なお、当初は国体道路経由ではなく昭和通り経由で、天神郵便局前から出ていたようだ)。

郊外部と都心部での変化はあるものの、「駅前四丁目~竹下~井尻」間については、私がバスに興味を持ってから既に30年以上が経つが、その間ずっと固定されており、この区間に「46番」以外のバスが通ったこともないと思われ、都市部にありながら、距離的にも期間的にも、路線がずっと固定されている。

このことを以前書いた際、ひろしさんから「担当営業所はちょこちょこ変わりましたけどね。」というコメントをいただいた。

たしかに、現在は「雑餉隈営業所」が担当しているが(←私が担当営業所とか車両のことについてほとんど興味がないため、違っていたらごめんなさい)、福岡の「1番」や大野城の「12番」などとともにKassyさんから提供していただいた平成9年の「46番」の時刻表では担当は「高速営業所」となっているし、「那珂川営業所」が担当していたこともあったと思う。

「46番」が長年あまり変わらないのは、「46番」には「営業所への帰属意識」というものがあまり強くなく、各営業所とも、「46番」という路線を「持っている」というよりは「預かっている」くらいの心もちなので、あまり大きく変えることには気持ちが向かわないのかもしれない。

そう考えると、井尻六ツ角から雑餉隈営業所までの延長というのは、かなり画期的なことといえるのかもしれない。

今後さらに、以前提案したルート変更や竹下駅への「46番」以外の路線の乗り入れなどが行われることはあるだろうか…。

(つづく)

(つづき)

福岡地区の西鉄バスの側面の行先表示(LED)では、「上段の横長マス」に、行先番号だけでなく「次は呉服町です」「次は大手門です」「天神まで100円」などの“メッセージ”や、「免許試験場」「田隈新町」「美野島南公園経由」などの“途中経由地”が表示されることが多く、「一番左の縦長マス」には、原則として「終点」が表示される。

一方、北九州地区では、写真の「[40] 若松駅」のように、「上段の横長マス」に経由地ではなく「終点」が表示されることがあり、福岡地区の「一番左の縦長マスが終点」という形式に慣れてしまうと、上段に表示されたものが「終点」だとはすぐには認識しにくい(“戸畑駅からさらに先に行く”ということがわかりにくい)。

なお、下の「42番」のほうは上段に地名はなく、福岡地区のように、「一番左の縦長マス」の「戸畑駅」が終点…と思いきや、実際の「42番」の終点は、表示には出てこない「八幡製鉄所総合センター」である。

この「42番」の表示は、黒崎バスセンターでのものだが、「42番」は、「90番」などとは異なり、二つの山を越えてかなり遠回りして戸畑地区に向かうため(←個人的には大好きな路線なのですが)、戸畑地区の終点を厳密に表示してもあまり意味がない、という判断なのかもしれない。

(つづく)

福岡地区の西鉄バスの側面の行先表示(LED)では、「上段の横長マス」に、行先番号だけでなく「次は呉服町です」「次は大手門です」「天神まで100円」などの“メッセージ”や、「免許試験場」「田隈新町」「美野島南公園経由」などの“途中経由地”が表示されることが多く、「一番左の縦長マス」には、原則として「終点」が表示される。

一方、北九州地区では、写真の「[40] 若松駅」のように、「上段の横長マス」に経由地ではなく「終点」が表示されることがあり、福岡地区の「一番左の縦長マスが終点」という形式に慣れてしまうと、上段に表示されたものが「終点」だとはすぐには認識しにくい(“戸畑駅からさらに先に行く”ということがわかりにくい)。

なお、下の「42番」のほうは上段に地名はなく、福岡地区のように、「一番左の縦長マス」の「戸畑駅」が終点…と思いきや、実際の「42番」の終点は、表示には出てこない「八幡製鉄所総合センター」である。

この「42番」の表示は、黒崎バスセンターでのものだが、「42番」は、「90番」などとは異なり、二つの山を越えてかなり遠回りして戸畑地区に向かうため(←個人的には大好きな路線なのですが)、戸畑地区の終点を厳密に表示してもあまり意味がない、という判断なのかもしれない。

(つづく)

(つづき)

いずれも実在しない路線である。

一つ目。

アジア太平洋博覧会の開催が1989年ではなく2010年だったら、期間限定でこんな路線も登場していたかもしれない。

三桁の行先番号に枝番とアルファベットを付けると、もはや「行先番号」というよりは何かの“コード”のようだ。

「N」は「名島ランプ」ではなく、「西公園ランプ」、そして「野多目ランプ」のイニシャルである。

「630番」沿線の南区の警弥郷に住んでいる人って、申込書などに自分の住所を書くのが面倒だろうなぁ…と、余計なことをいつも考えてしまう。

二つ目。

始発は「志摩庁舎前」がよいかな?

油山観光道路や大池通りを通ると遠回りになりそうだけど。

(つづく)

いずれも実在しない路線である。

一つ目。

アジア太平洋博覧会の開催が1989年ではなく2010年だったら、期間限定でこんな路線も登場していたかもしれない。

三桁の行先番号に枝番とアルファベットを付けると、もはや「行先番号」というよりは何かの“コード”のようだ。

「N」は「名島ランプ」ではなく、「西公園ランプ」、そして「野多目ランプ」のイニシャルである。

「630番」沿線の南区の警弥郷に住んでいる人って、申込書などに自分の住所を書くのが面倒だろうなぁ…と、余計なことをいつも考えてしまう。

二つ目。

始発は「志摩庁舎前」がよいかな?

油山観光道路や大池通りを通ると遠回りになりそうだけど。

(つづく)

(つづき)

北九州市小倉北区の「小倉駅前」バス停の案内図。

福岡空港行きの高速バスはここ「小倉駅前(高速バスのりば)」に停車するが、北九州空港行きの高速バスは、ここではなく道路を挟んで向かい(といっても、平面で横断はできず、ペデストリアンデッキを通る必要あり)の「小倉駅バスセンター」から発車する。

この先、九州新幹線の開業などで、JRと高速バスの競争はさらに激化するだろうから、JRと競合する高速バスが小倉駅バスセンターに乗り入れられないという子供の喧嘩のような大人の事情が解消される見込みはあまりなさそうだ。

ただ一方で、「競争激化」とはいっても、条件としてはJRに有利な訳なので、JRに気持ちの余裕が生まれて、一転乗り入れが実現…となる可能性もあるのかもしれない。

なお、のりば位置図中の「小倉伊勢丹」は、撤退から既に二年以上が経過している。

ちなみに、写真右の「小倉駅前」は、「小倉駅前(高速バスのりば)」からはモノレールでほぼ一駅分離れた勝山通り(旧電車通り)上のものである。

小倉駅から少し離れた位置にあるのに「小倉駅前」という名称なのは、西公園から少し離れた位置にあるのに「西公園」という名称(だった)というのと背景は同じである。

「いずれ改称されるのかなぁ…」と長年思っているのだが、特にそのような気配はない。

「KOKURA S.T」という表記は適切なのだろうか…??

(つづく)

北九州市小倉北区の「小倉駅前」バス停の案内図。

福岡空港行きの高速バスはここ「小倉駅前(高速バスのりば)」に停車するが、北九州空港行きの高速バスは、ここではなく道路を挟んで向かい(といっても、平面で横断はできず、ペデストリアンデッキを通る必要あり)の「小倉駅バスセンター」から発車する。

この先、九州新幹線の開業などで、JRと高速バスの競争はさらに激化するだろうから、JRと競合する高速バスが小倉駅バスセンターに乗り入れられないという子供の喧嘩のような大人の事情が解消される見込みはあまりなさそうだ。

ただ一方で、「競争激化」とはいっても、条件としてはJRに有利な訳なので、JRに気持ちの余裕が生まれて、一転乗り入れが実現…となる可能性もあるのかもしれない。

なお、のりば位置図中の「小倉伊勢丹」は、撤退から既に二年以上が経過している。

ちなみに、写真右の「小倉駅前」は、「小倉駅前(高速バスのりば)」からはモノレールでほぼ一駅分離れた勝山通り(旧電車通り)上のものである。

小倉駅から少し離れた位置にあるのに「小倉駅前」という名称なのは、西公園から少し離れた位置にあるのに「西公園」という名称(だった)というのと背景は同じである。

「いずれ改称されるのかなぁ…」と長年思っているのだが、特にそのような気配はない。

「KOKURA S.T」という表記は適切なのだろうか…??

(つづく)

(つづき)

西鉄バスのLEDの行先表示(側面)は、上部に横長のマス(“マス”という表現で呼ばれているのかはわからないが、適当な言葉が思い浮かばないので、“マス”と呼ばせていただく)が1つ、その下に、縦長のマスが4つあり、その4つの間をLEDではない矢印「←」でつなぐという仕様になっており、この制約の中で、あれこれ工夫しながら経由地、行先を表示している。

新宮町コミュニティバス「マリンクス」も、従前の車両は西鉄のようにマスが固定された方式であった(下の写真)のだが、先日導入された新車は、マス固定方式ではなく、全面がLEDとなっている(上の写真)。

マス固定方式に比べて、表示の自由度は格段に上がるはずなのだが、従前の表示を踏襲していることもあるためか、情報量がさほど変わっておらず、全面LEDの良さがあまり活かされていないようにも見える。

ちなみに、上は「相らんど線」のもの、下は「山らいず線」のものである。

「山いらず」ではなく「山らいず」なのでご注意を…。

(つづく)

西鉄バスのLEDの行先表示(側面)は、上部に横長のマス(“マス”という表現で呼ばれているのかはわからないが、適当な言葉が思い浮かばないので、“マス”と呼ばせていただく)が1つ、その下に、縦長のマスが4つあり、その4つの間をLEDではない矢印「←」でつなぐという仕様になっており、この制約の中で、あれこれ工夫しながら経由地、行先を表示している。

新宮町コミュニティバス「マリンクス」も、従前の車両は西鉄のようにマスが固定された方式であった(下の写真)のだが、先日導入された新車は、マス固定方式ではなく、全面がLEDとなっている(上の写真)。

マス固定方式に比べて、表示の自由度は格段に上がるはずなのだが、従前の表示を踏襲していることもあるためか、情報量がさほど変わっておらず、全面LEDの良さがあまり活かされていないようにも見える。

ちなみに、上は「相らんど線」のもの、下は「山らいず線」のものである。

「山いらず」ではなく「山らいず」なのでご注意を…。

(つづく)

(つづき)

北九州市八幡西区の「引野口」バス停の乗り場案内図。

現在、「引野口」の交差点から

東に向かう道路(位置図では上方向)は都市高速黒崎出入口への進入路、

北に向かう道路(左)は国道200号、

西に向かう道路(下)も国道200号、

南に向かう道路(右)は国道211号となっている。

「南北軸が国道200号だ」という固定観念が個人的にはあり、ややこしいというか、まだどうも慣れない…。

「引野口」のバス停には、「引野口」のほかに、「黒崎インター引野口」という呼び方もある。

東西軸上に位置する高速バスの待合所の前のバス停を「黒崎インター引野口」と呼ぶのかと思いきや、西鉄のサイトの検索上では、南北軸上のバス停も「黒崎インター引野口」として扱われている(写真のバス停もそう)。

一方で、待合所前に停まるバスであっても、一般道路経由のバス「74番」「75番」についてのみ「黒崎インター引野口」ではなく「引野口」という名のバス停に停車するという扱いになっており、このあたりもややこしい。

加えて言うなら、黒崎からかなり離れているこの場所が「黒崎インター」という名称でよいのか?

現在は都市高速道路なので「インター」ではなく「ランプ」なのではないか?

もうひとつの出口の案内の「折尾方面」というのもかなり無理がないか?

…など、地元民ではない者から見たややこしさや疑問が、この付近を通るたびにいつも頭をよぎる。

あえて説明するまでもないが、北九州都市高速道路を通るバス(全てではないですが)は、黒崎インター(ランプ?)で一旦都市高速を降りて、「黒崎インター引野口」バス停に停車する。

福岡都市高速道路を走る「いまり号」「からつ号」「いと・しま号」「501番」「九大急行」なども、百道ランプで一旦都市高速道路を降りて、NECの北側辺りにでも「高速ももち浜」(仮称)バス停を造ってそこに停車させてみては?などと考えたりもする(実現は難しそうだということは承知の上で、とりあえず書いてみているだけですので…)。

(つづく)

北九州市八幡西区の「引野口」バス停の乗り場案内図。

現在、「引野口」の交差点から

東に向かう道路(位置図では上方向)は都市高速黒崎出入口への進入路、

北に向かう道路(左)は国道200号、

西に向かう道路(下)も国道200号、

南に向かう道路(右)は国道211号となっている。

「南北軸が国道200号だ」という固定観念が個人的にはあり、ややこしいというか、まだどうも慣れない…。

「引野口」のバス停には、「引野口」のほかに、「黒崎インター引野口」という呼び方もある。

東西軸上に位置する高速バスの待合所の前のバス停を「黒崎インター引野口」と呼ぶのかと思いきや、西鉄のサイトの検索上では、南北軸上のバス停も「黒崎インター引野口」として扱われている(写真のバス停もそう)。

一方で、待合所前に停まるバスであっても、一般道路経由のバス「74番」「75番」についてのみ「黒崎インター引野口」ではなく「引野口」という名のバス停に停車するという扱いになっており、このあたりもややこしい。

加えて言うなら、黒崎からかなり離れているこの場所が「黒崎インター」という名称でよいのか?

現在は都市高速道路なので「インター」ではなく「ランプ」なのではないか?

もうひとつの出口の案内の「折尾方面」というのもかなり無理がないか?

…など、地元民ではない者から見たややこしさや疑問が、この付近を通るたびにいつも頭をよぎる。

あえて説明するまでもないが、北九州都市高速道路を通るバス(全てではないですが)は、黒崎インター(ランプ?)で一旦都市高速を降りて、「黒崎インター引野口」バス停に停車する。

福岡都市高速道路を走る「いまり号」「からつ号」「いと・しま号」「501番」「九大急行」なども、百道ランプで一旦都市高速道路を降りて、NECの北側辺りにでも「高速ももち浜」(仮称)バス停を造ってそこに停車させてみては?などと考えたりもする(実現は難しそうだということは承知の上で、とりあえず書いてみているだけですので…)。

(つづく)

(つづき)

「失われた風景(4)」の後半部分にて、天神地区のバス乗り場の名称の裏側に潜むものについてあれこれと考えてみた。

その最後のところで、

“「天神南」と「天神一丁目」は、もともとBとAの中間に属していた(ただし、もともとは「天神」を冠していなかった)ものが、上記「策略」によりAとなったものなので、「天神(南)」「天神(一丁目)」ということになる。”

と書いていたのだが、その後いただいたコメントを踏まえ考え直した結果、以下のように、少し軌道修正させていただく↓。

“もともと「渡辺通四丁目」だったバス停のうち、現在の「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAに、それぞれ属している。上記「策略」により、外見上どちらもAになったようにもみえるが、実態は依然として「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAであり、前者は「天神(南)」ではなく「天神南」、後者は「天神(一丁目)」ということになる。ちなみに、北九州市戸畑区の「天神四角」は「天神(四角)」ではなく「天神四角」、春日市の「天神山」は「天神(山)」ではなく「天神山」、熊本市の「味噌天神」は「(味噌)天神」ではなく「味噌天神」である。”

…ということでお願いします(最後の一文は余計ですけど)。

写真は「博多駅筑紫口」バス停に停車中の「40番」。

天神地区同様、博多駅地区の乗り場についても「A」と「B」に区別ができるが、ここ「博多駅筑紫口」は「A」のように見えて実は「B」である(ということは、「博多駅(筑紫口)」ではなく「博多駅筑紫口」)。

博多駅のそばに建っているバス停なのに「博多駅まで100円」というプレートなのも、LED表示が「博多駅←筑紫口←」となっているのも、「筑紫口は(西鉄バス的には)博多駅ではない」ということを暗に示しているといえる。

ただ、ここ「博多駅筑紫口」を終点とするバスもたくさんあるわけで、「筑紫口」までしか行かなくても「博多駅行き」としての役割を果たしているのだから、個人的には「博多駅筑紫口」も「A」に編入すべきではないかと思う。

天神などから筑紫口まで乗る人にとっては「値下げ」となり、結果として減収につながることから、このご時世、実現は難しそうだけど…。

(つづく)

「失われた風景(4)」の後半部分にて、天神地区のバス乗り場の名称の裏側に潜むものについてあれこれと考えてみた。

その最後のところで、

“「天神南」と「天神一丁目」は、もともとBとAの中間に属していた(ただし、もともとは「天神」を冠していなかった)ものが、上記「策略」によりAとなったものなので、「天神(南)」「天神(一丁目)」ということになる。”

と書いていたのだが、その後いただいたコメントを踏まえ考え直した結果、以下のように、少し軌道修正させていただく↓。

“もともと「渡辺通四丁目」だったバス停のうち、現在の「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAに、それぞれ属している。上記「策略」により、外見上どちらもAになったようにもみえるが、実態は依然として「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAであり、前者は「天神(南)」ではなく「天神南」、後者は「天神(一丁目)」ということになる。ちなみに、北九州市戸畑区の「天神四角」は「天神(四角)」ではなく「天神四角」、春日市の「天神山」は「天神(山)」ではなく「天神山」、熊本市の「味噌天神」は「(味噌)天神」ではなく「味噌天神」である。”

…ということでお願いします(最後の一文は余計ですけど)。

写真は「博多駅筑紫口」バス停に停車中の「40番」。

天神地区同様、博多駅地区の乗り場についても「A」と「B」に区別ができるが、ここ「博多駅筑紫口」は「A」のように見えて実は「B」である(ということは、「博多駅(筑紫口)」ではなく「博多駅筑紫口」)。

博多駅のそばに建っているバス停なのに「博多駅まで100円」というプレートなのも、LED表示が「博多駅←筑紫口←」となっているのも、「筑紫口は(西鉄バス的には)博多駅ではない」ということを暗に示しているといえる。

ただ、ここ「博多駅筑紫口」を終点とするバスもたくさんあるわけで、「筑紫口」までしか行かなくても「博多駅行き」としての役割を果たしているのだから、個人的には「博多駅筑紫口」も「A」に編入すべきではないかと思う。

天神などから筑紫口まで乗る人にとっては「値下げ」となり、結果として減収につながることから、このご時世、実現は難しそうだけど…。

(つづく)

(つづき)

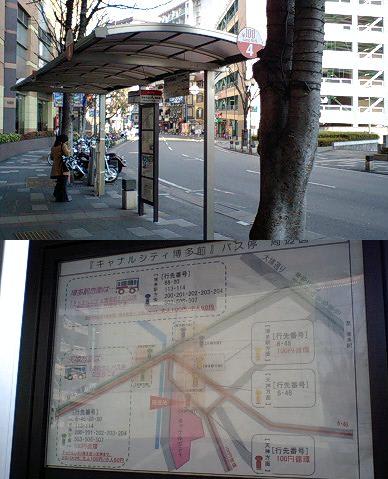

福岡市博多区の「キャナルシティ博多前」バス停。

全部で5つある乗り場のうち、他の4つの乗り場は、「渕上前」の時代から存在したが、写真のワシントンホテル前の乗り場はキャナルシティ博多開業後にできた、一番新しい乗り場である。

そして、キャナルシティ博多の建物に一番近い位置にあるバス停もである。

「100円循環バス」が運行を開始して少し経ってから、「外回り」のみがここに停車するようになった。

「祇園町西」交差点の交通規制もあり、この道路には反対向きにはバスは通っておらず、「100円循環バス」の「内回り」は、「博多駅前通り」上の旧渕上デパートそばの乗り場に停車する。

ただ、道幅の問題や、さらなる渋滞の懸念もあるので、仮に「祇園町西」交差点の交通規制がなかったとしても、乗り入れが認められない可能性が高そうだ。

「100円循環バス」の「外回り」とともに、「博多駅前A乗り場」から「TVQ前」を経由してやってくる「6番」「6-1番」(郊外行き)がこの道路を通らず、「博多駅前通り」上の乗り場に停車するのも、本来ならこのワシントンホテル前の乗り場に停車させたほうがよさそうな「80番」(博多駅~キャナルシティ博多前~天神~中央ふ頭)がここを通らないのも、「現状以上のバスをここに通すのは無理」というメッセージのような感じもする。

キャナルシティ博多開業前には、博多駅と天神の間に「キャナルシティ博多」の高速バス乗り場を作ろうという計画もあったようだが、もし実現していたら休日の車両渋滞は今よりももっと大変なことになっていそうである(ただし、「福岡~宇部・山口線」が停車する「キャナルシティ博多」バス停が、西鉄の「TVQ前」と同じ場所にあり)。

…ということで、慣れない人にとっては、乗り場の位置と、そこから出るバスが向かう方面がかなり複雑なので、ここでも乗り場案内図を掲示している。

利便性を考えて、「南新地」など周辺のバス停も含めた案内をしているのはよいと思うのだが、利用が低迷しているらしい福岡シティループバス「ぐりーん」についての案内が全くない(「ぐりーん」の乗り場は、上記「6番」「6-1番」の郊外行きなどが停車する乗り場の隣りに建っている)。

観光客が目にする確率が高いと思われるこういう場所にこそ、ちゃんと案内を掲示すべきではないのだろうか…。

そういえば、少し前までこの乗り場は、停留所名や行先案内が手書きで書かれた非電照式のバス停であり、都会にはややミスマッチで、それがある種の「味」を醸し出していたのだが、いつの間にか電照式のものに置き換わっていた。

非電照式の「キャナルシティ博多前」を撮っておけばよかったなぁ…とやや後悔。

(つづく)

福岡市博多区の「キャナルシティ博多前」バス停。

全部で5つある乗り場のうち、他の4つの乗り場は、「渕上前」の時代から存在したが、写真のワシントンホテル前の乗り場はキャナルシティ博多開業後にできた、一番新しい乗り場である。

そして、キャナルシティ博多の建物に一番近い位置にあるバス停もである。

「100円循環バス」が運行を開始して少し経ってから、「外回り」のみがここに停車するようになった。

「祇園町西」交差点の交通規制もあり、この道路には反対向きにはバスは通っておらず、「100円循環バス」の「内回り」は、「博多駅前通り」上の旧渕上デパートそばの乗り場に停車する。

ただ、道幅の問題や、さらなる渋滞の懸念もあるので、仮に「祇園町西」交差点の交通規制がなかったとしても、乗り入れが認められない可能性が高そうだ。

「100円循環バス」の「外回り」とともに、「博多駅前A乗り場」から「TVQ前」を経由してやってくる「6番」「6-1番」(郊外行き)がこの道路を通らず、「博多駅前通り」上の乗り場に停車するのも、本来ならこのワシントンホテル前の乗り場に停車させたほうがよさそうな「80番」(博多駅~キャナルシティ博多前~天神~中央ふ頭)がここを通らないのも、「現状以上のバスをここに通すのは無理」というメッセージのような感じもする。

キャナルシティ博多開業前には、博多駅と天神の間に「キャナルシティ博多」の高速バス乗り場を作ろうという計画もあったようだが、もし実現していたら休日の車両渋滞は今よりももっと大変なことになっていそうである(ただし、「福岡~宇部・山口線」が停車する「キャナルシティ博多」バス停が、西鉄の「TVQ前」と同じ場所にあり)。

…ということで、慣れない人にとっては、乗り場の位置と、そこから出るバスが向かう方面がかなり複雑なので、ここでも乗り場案内図を掲示している。

利便性を考えて、「南新地」など周辺のバス停も含めた案内をしているのはよいと思うのだが、利用が低迷しているらしい福岡シティループバス「ぐりーん」についての案内が全くない(「ぐりーん」の乗り場は、上記「6番」「6-1番」の郊外行きなどが停車する乗り場の隣りに建っている)。

観光客が目にする確率が高いと思われるこういう場所にこそ、ちゃんと案内を掲示すべきではないのだろうか…。

そういえば、少し前までこの乗り場は、停留所名や行先案内が手書きで書かれた非電照式のバス停であり、都会にはややミスマッチで、それがある種の「味」を醸し出していたのだが、いつの間にか電照式のものに置き換わっていた。

非電照式の「キャナルシティ博多前」を撮っておけばよかったなぁ…とやや後悔。

(つづく)

(つづき)

福岡市中央区の「赤坂門」(明治通り東行き)バス停に掲示されていた乗り場案内図。

太宰府市の「平田」とは異なり、案内図と実際の「方向」は一致しているのだが、交差点以外に「ランドマーク」がないこともあり「薬院大通」と比べると“見易さ”はやや劣る気がする。

ちなみに、この案内図では交差点の名称は「赤坂門」となっているが、実際には「門」はなく「赤坂」である。

「赤坂門」のバス乗り場は、この案内図に出てくる以外に、大正通り北行きにもあるのだが、ここ明治通り東行き乗り場と代替性が高い(いずれも天神、博多駅、県庁方面行きが停車する)ことから混乱を避ける意味で敢えて案内していないのだろうか。

ただ、「乗り場案内図」という性格を考えるなら、昭和通り沿いの「法務局前」も含めて、地図に載せるべきだという気もするが、このあたりはいろいろな考え方があるのかも。

赤坂交差点の渋滞緩和のため、大正通り北行きの「警固町」と「赤坂門」の乗り場を廃止して、両者の中間に「警固町赤坂門」バス停を新設しては?と以前書いたことがあったが、赤坂交差点のスタバやマックからこのあたりの風景を眺めていると、渋滞緩和効果よりも利便性低下のダメージのほうが大きいような気もする。

「赤坂門」の大正通り南行き乗り場から、警固町、薬院大通、薬院駅、渡辺通一丁目を通って博多駅方面に向かう路線があったら便利なのになぁと考えているのだが、昔の「89番」以降、そのような路線ができる気配はない。

もし「西鉄」じゃなくて「都営バス」だったら、そんな路線を作りそうだと思いませんか?

(つづく)

福岡市中央区の「赤坂門」(明治通り東行き)バス停に掲示されていた乗り場案内図。

太宰府市の「平田」とは異なり、案内図と実際の「方向」は一致しているのだが、交差点以外に「ランドマーク」がないこともあり「薬院大通」と比べると“見易さ”はやや劣る気がする。

ちなみに、この案内図では交差点の名称は「赤坂門」となっているが、実際には「門」はなく「赤坂」である。

「赤坂門」のバス乗り場は、この案内図に出てくる以外に、大正通り北行きにもあるのだが、ここ明治通り東行き乗り場と代替性が高い(いずれも天神、博多駅、県庁方面行きが停車する)ことから混乱を避ける意味で敢えて案内していないのだろうか。

ただ、「乗り場案内図」という性格を考えるなら、昭和通り沿いの「法務局前」も含めて、地図に載せるべきだという気もするが、このあたりはいろいろな考え方があるのかも。

赤坂交差点の渋滞緩和のため、大正通り北行きの「警固町」と「赤坂門」の乗り場を廃止して、両者の中間に「警固町赤坂門」バス停を新設しては?と以前書いたことがあったが、赤坂交差点のスタバやマックからこのあたりの風景を眺めていると、渋滞緩和効果よりも利便性低下のダメージのほうが大きいような気もする。

「赤坂門」の大正通り南行き乗り場から、警固町、薬院大通、薬院駅、渡辺通一丁目を通って博多駅方面に向かう路線があったら便利なのになぁと考えているのだが、昔の「89番」以降、そのような路線ができる気配はない。

もし「西鉄」じゃなくて「都営バス」だったら、そんな路線を作りそうだと思いませんか?

(つづく)

(つづき)

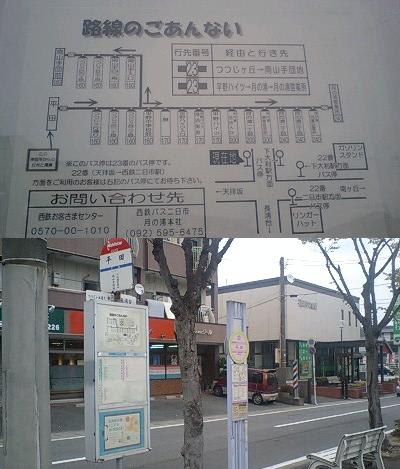

太宰府市の「平田」バス停。

この付近、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市がかなり接近しているが、この「平田」は太宰府市に属しており、「まほろば号」のバス停も並んで建っている。

西鉄のバス停の路線図兼運賃表には乗り場の案内図も併記されていた。

「22番」と「23番」が交差して走っていることから、このような案内図があれば、バスを「取り逃がす」可能性も少なくなって、よいと思う。

ただ、路線図兼運賃表は「右から左」ではなく「左から右」で書かれており、一方の乗り場位置図は、路線図兼運賃表とはまた違う方向、かつ、実際の向きとも違う方向で書かれていて、直観的に位置関係がつかみづらい。

しかしこれは、あくまで個人的な感想であり、「方向」を問題視するよりは、位置図を掲載していることのほうをむしろ評価すべきなのだとは思うけど。

(つづく)

太宰府市の「平田」バス停。

この付近、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市がかなり接近しているが、この「平田」は太宰府市に属しており、「まほろば号」のバス停も並んで建っている。

西鉄のバス停の路線図兼運賃表には乗り場の案内図も併記されていた。

「22番」と「23番」が交差して走っていることから、このような案内図があれば、バスを「取り逃がす」可能性も少なくなって、よいと思う。

ただ、路線図兼運賃表は「右から左」ではなく「左から右」で書かれており、一方の乗り場位置図は、路線図兼運賃表とはまた違う方向、かつ、実際の向きとも違う方向で書かれていて、直観的に位置関係がつかみづらい。

しかしこれは、あくまで個人的な感想であり、「方向」を問題視するよりは、位置図を掲載していることのほうをむしろ評価すべきなのだとは思うけど。

(つづく)