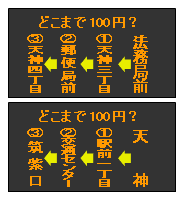

福岡市中央区の「薬院大通」(西鉄のサイト上では「薬院大通り」)バス停に掲示されている「のりば案内図」。

「呉服町」同様、交差点を中心として、「薬院大通」のバス停には6つの乗り場があるため、このような「案内図」は有用だと思う。

この「案内図」には、各乗り場のQRコードも付いていて、また、「ランドマーク」も簡潔であり、なかなか工夫されている。

「薬院大通」交差点を通るバスは、交差点を中心として、西⇔東、南⇔北、西⇔北、南⇔東の4通りの走り方(往路・復路をカウントすれば8通り)があり、南⇔西、北⇔東を走る路線はない。

「89番」(「博多駅~博多ふ頭線」ではなく、その後「88番 都心循環線」の派生系統としてほんの一時期走っていた路線)があった頃は、「北⇔東」もあった訳で(ただし「北→東」のみで、「東→北」はなかった可能性もかなりあり)、かつては今以上にいろんな方向にバスが走る交差点(交差点とバスの走り方の関係については、以前ちょんびんさんが考察されていました)だったことになる。

「北⇔東」の路線は、以前「薬院二丁目」を取り上げた時に提案してみたことがあり、個人的には結構イケるのではないかと考えているのだがいかがだろうか。

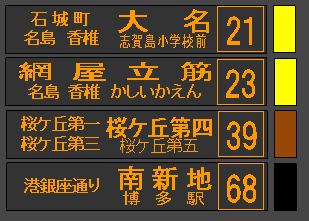

あと、これも以前書いたが、この案内図の右下の部分に停車する「博多駅行き」については、いずれ行先番号が統一されそうな気がするのだが、こちらもいかがだろうか。

こうした乗り場を案内する位置図は、最近各地で増えてきている感があるので、今後も取り上げていきたいと思う。

(つづく)

「呉服町」同様、交差点を中心として、「薬院大通」のバス停には6つの乗り場があるため、このような「案内図」は有用だと思う。

この「案内図」には、各乗り場のQRコードも付いていて、また、「ランドマーク」も簡潔であり、なかなか工夫されている。

「薬院大通」交差点を通るバスは、交差点を中心として、西⇔東、南⇔北、西⇔北、南⇔東の4通りの走り方(往路・復路をカウントすれば8通り)があり、南⇔西、北⇔東を走る路線はない。

「89番」(「博多駅~博多ふ頭線」ではなく、その後「88番 都心循環線」の派生系統としてほんの一時期走っていた路線)があった頃は、「北⇔東」もあった訳で(ただし「北→東」のみで、「東→北」はなかった可能性もかなりあり)、かつては今以上にいろんな方向にバスが走る交差点(交差点とバスの走り方の関係については、以前ちょんびんさんが考察されていました)だったことになる。

「北⇔東」の路線は、以前「薬院二丁目」を取り上げた時に提案してみたことがあり、個人的には結構イケるのではないかと考えているのだがいかがだろうか。

あと、これも以前書いたが、この案内図の右下の部分に停車する「博多駅行き」については、いずれ行先番号が統一されそうな気がするのだが、こちらもいかがだろうか。

こうした乗り場を案内する位置図は、最近各地で増えてきている感があるので、今後も取り上げていきたいと思う。

(つづく)