(つづき)

「colors」で取り上げた一色目の「白色」に引き続き、福岡県大野城市の二色目の「白色」。

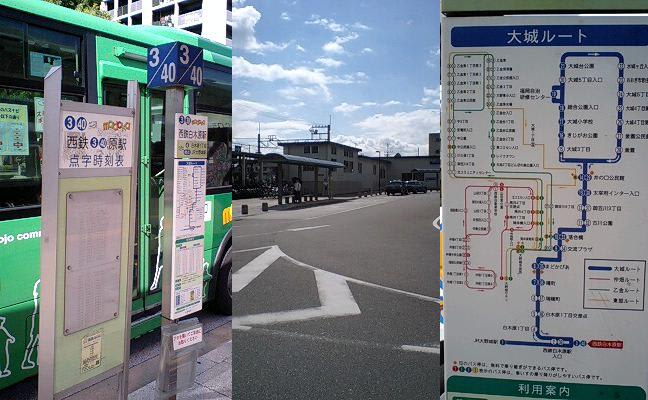

ここ「西鉄白木原駅」は、「大野城サティ」とともに、コミュニティバス「まどか号」の起点のひとつとなっている。

現在の西鉄の白木原駅は、高架工事を控え、上りと下りの改札が別々の仮の駅舎で営業されている。

「まどか号」の「先祖」でもある西鉄の「12番」が走っていた頃は、「西鉄白木原」というバス停はあったもののこのような駅前広場はまだなかった。

「まどか号」が走り始めたのと、駅西側のこのロータリー整備は同時期だったと思う(平成13年頃)。

「12番」が健在の平成8年7月時点では、「西鉄白木原」から以下の行先が運行されていた(本数は平日のもの。この時刻表もKassyさんから提供していただきました)。

JR大野城駅行き …28本

月の浦営業所行き …6本

惣利南口行き …5本

乙金行き …39本

西鉄からコミュニティバスとなることで、市域を超えて春日市方面に行く便がなくなってしまった訳だが、現在ここを通る「まどか号」は、JR大野城駅・西鉄白木原駅と大野城市北東部の住宅地「大城地区」を結ぶ「大城ルート」であり、大野城市内についても「12番」の当時とは「駅からバスで行ける場所」が様変わりしている。

「まどか」「やよい」「まほろば」(「かわせみ」)と、この付近の自治体のコミュニティバスは充実しているため、西鉄バスのほうは、新たな路線展開については控え目になっているようにも見える。

例えば、月の浦から平野台や南ケ丘を通って下大利駅に出るのは結構時間がかかるので、ザ・モール春日を通ってJR大野城駅~西鉄白木原駅を結ぶ路線があってもいいと思うのだがいかがだろうか。

でも、そうなると、「だったら月の浦から博多南駅に行く路線も作れよ」という声が再燃しかねず、「藪蛇」になってしまう懸念はあるのかもしれない。

ちなみに、ここからすぐ近くのJR「大野城駅」も、以前は西鉄と同じ「白木原駅」という名称であった。

駅名などに自治体名を入れることは、市のプロモーションという意味では効果が大きいと思う。

JRの「東郷駅」か「赤間駅」(か「教育大前駅」)を「宗像駅」にするとか、「筑前前原駅」を「糸島駅」にするとか、シティセールスの観点からは検討されてもよいのではないだろうか。

駅ではないが、九州自動車道の「南関インターチェンジ」も、インターを設置する際に「南関大牟田インターチェンジ」などにしておけば、その後の宣伝効果はずいぶん違ったのではないかと、「南関インター」付近を通るたびにいつも思う。

(つづく)

「colors」で取り上げた一色目の「白色」に引き続き、福岡県大野城市の二色目の「白色」。

ここ「西鉄白木原駅」は、「大野城サティ」とともに、コミュニティバス「まどか号」の起点のひとつとなっている。

現在の西鉄の白木原駅は、高架工事を控え、上りと下りの改札が別々の仮の駅舎で営業されている。

「まどか号」の「先祖」でもある西鉄の「12番」が走っていた頃は、「西鉄白木原」というバス停はあったもののこのような駅前広場はまだなかった。

「まどか号」が走り始めたのと、駅西側のこのロータリー整備は同時期だったと思う(平成13年頃)。

「12番」が健在の平成8年7月時点では、「西鉄白木原」から以下の行先が運行されていた(本数は平日のもの。この時刻表もKassyさんから提供していただきました)。

JR大野城駅行き …28本

月の浦営業所行き …6本

惣利南口行き …5本

乙金行き …39本

西鉄からコミュニティバスとなることで、市域を超えて春日市方面に行く便がなくなってしまった訳だが、現在ここを通る「まどか号」は、JR大野城駅・西鉄白木原駅と大野城市北東部の住宅地「大城地区」を結ぶ「大城ルート」であり、大野城市内についても「12番」の当時とは「駅からバスで行ける場所」が様変わりしている。

「まどか」「やよい」「まほろば」(「かわせみ」)と、この付近の自治体のコミュニティバスは充実しているため、西鉄バスのほうは、新たな路線展開については控え目になっているようにも見える。

例えば、月の浦から平野台や南ケ丘を通って下大利駅に出るのは結構時間がかかるので、ザ・モール春日を通ってJR大野城駅~西鉄白木原駅を結ぶ路線があってもいいと思うのだがいかがだろうか。

でも、そうなると、「だったら月の浦から博多南駅に行く路線も作れよ」という声が再燃しかねず、「藪蛇」になってしまう懸念はあるのかもしれない。

ちなみに、ここからすぐ近くのJR「大野城駅」も、以前は西鉄と同じ「白木原駅」という名称であった。

駅名などに自治体名を入れることは、市のプロモーションという意味では効果が大きいと思う。

JRの「東郷駅」か「赤間駅」(か「教育大前駅」)を「宗像駅」にするとか、「筑前前原駅」を「糸島駅」にするとか、シティセールスの観点からは検討されてもよいのではないだろうか。

駅ではないが、九州自動車道の「南関インターチェンジ」も、インターを設置する際に「南関大牟田インターチェンジ」などにしておけば、その後の宣伝効果はずいぶん違ったのではないかと、「南関インター」付近を通るたびにいつも思う。

(つづく)

「二日市」は「筑紫野」に、「羽犬塚」は「筑後」に、「福間」は「福津」に、「宇島」は「豊前」に、など福岡県内で市名に関するJR駅名だけでも、これだけ出てきます。JRに限らなければ、「甘木」駅は「朝倉」駅にすべし、など。

これ、つきつめていけば、「博多」駅は「福岡」駅とすべきだ、「小倉」駅は「北九州」駅とすべきだ、ということになるのですよ。実際、「博多」が福岡市内ということは今では全国的にかなり知られるようになっていますが、「小倉」が北九州市内ということは、本州の人間、とくに関東やそれ以北の人間は大人子どもを問わず、あまり知りませんからね。

これらの改名は、遠方の人にとってはわかりやすいでしょうが、地元の人間にとってはとても受け入れられるものではないと思います。

「白木原」が「大野城」に変わったのは、「白木原」駅が国鉄の中では後発の駅(戦後米軍基地ができたため)で、また西鉄に「白木原」駅がちゃーんとあるから、付近の住民に抵抗が少なかったのではないでしょうか。私は「JRの駅名が大野城に変わった」というニュースを東京で聞いて、てっきり「水城」が改名したと思ったものです。それくらい、「水城」の方が元からある「駅」なのです。

インターチェンジの場合、よく2つの地名を冠した名称をみかけますが、あれは、広大なインターの敷地が2つの自治体にまたがっている場合なのではないでしょうか。もしそうなら、「南関」は大牟田を名称に含めることはできず、案内板に名前を入れるだけ、ということになります。

私の考えは、駅名を自治体名にすることをナショナルスタンダードにすべきということではなく、各都市の個別の戦略として、「駅名」がセールスの一つのカードとして使えるのでは?ということです。

なので、「つきつめる」必要はないし、「つきつめる」べきではないと思います。

宗像市、糸島市には複数の鉄道駅があるため、どれか一つくらい、その「カード」として使う手もあるのでは?と思った次第です。

「北九州駅」…あまり考えたくはないですが、現状の北九州市なら、こういう案が出てきてもおかしくないかもしれませんね…。

>インターチェンジの場合、よく2つの地名を冠した名称をみかけますが、あれは、広大なインターの敷地が2つの自治体にまたがっている場合なのではないでしょうか。

>もしそうなら、「南関」は大牟田を名称に含めることはできず、案内板に名前を入れるだけ、ということになります。

かつてはそういう決まりがあったのかもしれませんが、南関のひとつ北の「みやま柳川インター」は、柳川市域にはかすりもしていないことから、「南関大牟田」もおそらく大丈夫なのではないでしょうか。

いやー、soramameさんの変化球にはいつも驚かされます。全然意識していない所で登場する私の名前……でもヤミツキになりそうです、この感覚(笑)。

中学生の時、まどかエリアの某中学校に遠征で行ったことがありましたが、仮に今、同じ中学校を目指して交通機関で行くならば、かなりの乗り換えと迂回ルートで時間だけが取られて行きそうです(帰り道は案外早いかも?)。

高速道路のインター名といえば……。

バスセンターで勤務し始めた頃、お客さんから「溝辺まで」と言われ、真顔で「そんな停留所ありませんよ」と答えたことがあります(←だってないんですもの(^ ^;;))。その後「溝辺鹿児島空港インター」の存在を知ったわけですが、福岡で言えば「板付まで」と言っているようなものですからね。正式停留所を覚えるのにアップアップしているのに、通称や旧名なども頭に入れる必要ありと愕然としたことがあります。

「若宮 宮田」から「若宮 宮若」というふうに変えられた高速道の案内標示を初めて見たときは、さすがにぶっ飛んでしまいました(^ ^;;)

ずい分と乱暴な…それなら東京の「吉祥寺」駅を「武蔵野」駅へ変更するか?と心の中で叫びつつ、駅名にはそれぞれの歴史があって、東京の旅行者のためにあるのではない、とつぶやいたものでした。

これは、私の挙げた理由のうちの一方、遠来の客の利便という受動的な点を理由に駅名変更するものであり、これには抵抗を感じるというわけです。SORAMAMEさんのおっしゃる自治体のセールスカードとして能動的に(地域発信として)使うのは、よいことだと思います。

でもやっぱり駅名の担ってきた「歴史」とはぶつかる面もあると見え、「田川後藤寺」、「田川伊田」のように折衷するような結果が見られます。案外これらの「例」に倣って、「宗像東郷」、「宗像赤間」、「糸島前原」などという駅名が誕生するかもしれません。

「若宮インターチェンジ」は、「若宮町」域にあるから命名されたのでしょうが、今や「宮若市」になってしまった。こうなるとインターチェンジの名称とともに、その存在する自治体名も並記するとなると、「若宮 宮若」となってしまうのでしょうか。なんだか回文のお遊びみたいに見えますね。

もっとも、インターチェンジの名称を「宮若インターチェンジ」に変更してすっきりさせる、という手もあるでしょうが。

同じ趣旨でいくと「甘木インターチェンジ」の表記は、「甘木 朝倉」となったのでしょうか?

もしそうなら「朝倉インターチェンジ」との区別がつかなくなってしまう…

「白木原」について、思い出したこと。

その昔、JTBの時刻表の索引地図(全国)には、全市の代表駅は二重丸で示されていました。福岡県では、「博多」(福岡市の代表駅)、「二日市」(筑紫野市の代表駅)、「筑後柳河」(柳川市の代表駅)といった具合。この中で大野城市の代表駅として、「水城」が二重丸になっていました。白木原ではありませんでした。

宗像市の代表駅として、東郷と赤間のどちらになっていたか、憶えていません。春日市の代表駅としては、(やむをえず?)西鉄「春日原」が二重丸になっていました。

>中学生の時、まどかエリアの某中学校に遠征で行ったことがありましたが、仮に今、同じ中学校を目指して交通機関で行くならば、かなりの乗り換えと迂回ルートで時間だけが取られて行きそうです(帰り道は案外早いかも?)。

たしかに、コミバスになってから、隣り町に行くのは大変になりましたね(って私は、このエリアの住民ではないんですけどね)。

>福岡で言えば「板付まで」と言っているようなものですからね。

都市高速上(太宰府インターからの都心向け)の板付ランプの案内に「空港方面には行かない」旨が強調されているのは、年輩者の中には「板付空港」という呼び方が未だに定着しているためだと思われます。

現在の名称だけでなく、時代背景まで含めて考えないといけない訳で、たしかに大変ですね。

>「若宮 宮田」から「若宮 宮若」というふうに変えられた高速道の案内標示を初めて見たときは、さすがにぶっ飛んでしまいました(^ ^;;)

私もです。

間違いではないんですが、あまりにもお役所仕事的というか、融通が利かない感じはしますよね。

>でもやっぱり駅名の担ってきた「歴史」とはぶつかる面もあると見え、「田川後藤寺」、「田川伊田」のように折衷するような結果が見られます。

>案外これらの「例」に倣って、「宗像東郷」、「宗像赤間」、「糸島前原」などという駅名が誕生するかもしれません。

たしかに。

「駅名の担ってきた「歴史」とはぶつかる面」を避けるとするならば、新しい駅に自治体名を入れてみるというのはどうでしょうか。

「北九州」については、「スペースワールド駅」を「北九州スペースワールド駅」とか…長すぎますかね?

>もっとも、インターチェンジの名称を「宮若インターチェンジ」に変更してすっきりさせる、という手もあるでしょうが。

>同じ趣旨でいくと「甘木インターチェンジ」の表記は、「甘木 朝倉」となったのでしょうか?

>もしそうなら「朝倉インターチェンジ」との区別がつかなくなってしまう…

市町村合併で、インターチェンジの名称は、実態とはかなり合わなくなってきていますね。

若宮、宮田、甘木、杷木、菊水、植木…など、いずれも現在は自治体名としては存在しませんし。

インターの名称は駅名ほどは「趣」もないので(←相対的な比較で、あくまで個人的な感想ですが)、平成の大合併も一段落した現在、全国一斉に名称変更を行ってはどうでしょうかね。

景気対策にもなるかもしれません(?)。