(つづき)

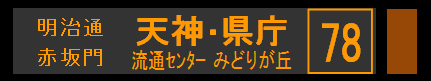

「西鉄大橋駅」バス停における「63番」の側面表示。

「博多ふ頭←住吉←美野島南公園前←塩原橋」

という表示になっている。

住吉と博多ふ頭の間で「天神」を経由するのだが、日赤通り経由の「62番」「49番」などと比較して遠回りであることから、敢えて「天神」を表記していない(と考えられる)。

まあ、「62番」も「49番」も、「大橋駅から電車に乗る」ことに比べたら「遠回り」なのだけど…。

起点の「博多ふ頭」は維持しつつも、途中の経由地(渡辺通一丁目・那の川経由→キャナル・博多駅経由→渡辺通一丁目・住吉四丁目経由)や終点(扇町~博多駅方面→大橋駅)が時代とともに変化し、地味な路線ながら話題には事欠かない「63番」。

この勢いで(?)、竹下駅西口に乗り入れそうな予感もするのだが、どうでしょうか…。

(つづく)

「西鉄大橋駅」バス停における「63番」の側面表示。

「博多ふ頭←住吉←美野島南公園前←塩原橋」

という表示になっている。

住吉と博多ふ頭の間で「天神」を経由するのだが、日赤通り経由の「62番」「49番」などと比較して遠回りであることから、敢えて「天神」を表記していない(と考えられる)。

まあ、「62番」も「49番」も、「大橋駅から電車に乗る」ことに比べたら「遠回り」なのだけど…。

起点の「博多ふ頭」は維持しつつも、途中の経由地(渡辺通一丁目・那の川経由→キャナル・博多駅経由→渡辺通一丁目・住吉四丁目経由)や終点(扇町~博多駅方面→大橋駅)が時代とともに変化し、地味な路線ながら話題には事欠かない「63番」。

この勢いで(?)、竹下駅西口に乗り入れそうな予感もするのだが、どうでしょうか…。

(つづく)