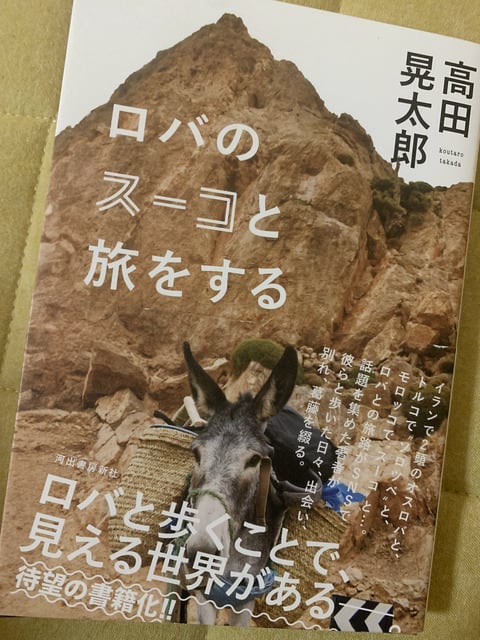

タイトルの通りの本だけど、Twitterでフォローしてた太郎丸さんの本です。

会社を辞めて年単位で旅をする人で、バスの旅→徒歩の旅→ロバと旅と

旅のスタイルが変わってきて、ロバとする2度目の旅のことが書かれています。、

ちなみに今は、日本に戻って、今度は初めて日本をロバと旅してらっしゃる。

わたしがロバを好きなことはここでも度々述べてきて、→テルマエロマエのロバ

一軒家でロバが飼えないかと

結構真面目に考えることもあるので、太郎丸さんをTwitterで知った時は興奮し

本が出るときは予約してすぐに手に入れました。

1度目の旅の後、日本に戻り会社員になったものの、ロバとの旅をもう一度したくてまた

仕事を辞めてイランへ。

>仕事から逃げたいとか、何かを成し遂げたいとか思ったわけではない。私はただ、ロバと共にもう一度、自分の知らない土地を自由に歩き回ってみたかった。

人生の悩みや自分探しやそういったことではなく、なんか淡々としているところがいいですね。

イランでは1匹目のロバはすぐに死んでしまって次のロバと旅をするものの

ロバとの旅は禁止だと言われトルコに行くことにし、

でも国境をロバと越えるのが難しくロバは人に託すことに。

筆者はアフガン人に間違えられやすい風貌なので、

アフガン人を見下し差別心の強い人が多いイランでは何度も間違えられて危ない目に遭ったり

嫌な思いをしたりしたものの、日本人だとわかると友好的になって助かったと書かれています。

この人の好きなところは、そこで日本人でよかったとか、やっぱり日本人は好かれてるとか

さすが日本、とはならずに、親切にしてくれたイラン人への感謝や親愛の気持ちはあっても

同じ人がアフガン人なら手のひらを返して酷い扱いをするのだと思うと

そういう人間には嫌な気持ちになるところです。

なにじんとか関係なく、自分に優しいかどうかだけでなく、

人が人を差別するのはいやだということがはっきりしてる。

当たり前のことだと思うけど、これがわからず日本人に親切でいい人だいい国だ、

日本すごい!と何故か得意になる人が多い昨今だからねぇ。

さて、トルコで次のロバを探し、そのロバと旅している時に初めて

ロバに名前をつけます。

ロバと自分だけの旅では、名前をつける必要もないと思っていたものの

Twitterで何度も聞かれたのでつけてみた「ソロツベ」、

その後のモロッコを一緒に旅したのが「スーコ」です。

(名前の由来は本を読んでみてくださいね)

この名前について書かれているところが印象に残った。

>安くはないロバを失ったというのに、この主人には悲壮感はなく、淡々としているように見えた。聞けば名前もつけていなかったという。なぜか、と私が訊くと、主人は「だって名前を呼んでもロバは来ないだろう」と言った。確かに実利面を考えれば、ロバに名前をつける必要はない。

宿の主人が、ロバに逃げられたのに悲しみを感じていないのは色々な理由があるだろうが、しかし名前がなかったことは一つの理由であるように思えた。愛着というものは、名前がなければ生まれない。

>そんなことはモロッコやイランでロバと旅した時には考えなかった。あの時も良いロバだったが、私はなぜだかそれ以上のことをあまり思い出せない。それはソロツベのキャラクターもあるだろうが、それ以上に名前を与えたことが大きかった。(略…)そうなったのはフォロワーの存在があったからだとも思う。私だけでなく彼らがソロツベ、ソロツベと名前を呼ぶことで、私にはかけがえのない相棒と旅しているのだという思いを強くしていった。

最初の動機はどうであれ、名前を与え、それを他者と共有することで、私はソロツベに「個」としての存在感を覚え、私の中になじんでいった。

名前大事よね。

赤毛のアンが自分の名前を「e」のある「Anne」と必ず言ってたのを思い出したし、

道でよく見る雑草の名前を覚えて、心の中で名前を呼びながら歩くことで

すごく仲良くなった気がすることも思い出した。

物も動物も人も、名前を持って、呼び呼ばれながら「個」としての認識が深まるのだなぁ。

ロバとの旅に全然関係ない箇所だけど、この筆者を好きだなぁと思うところの一つです。

しかしロバはやっぱりいいな〜!

会社を辞めて年単位で旅をする人で、バスの旅→徒歩の旅→ロバと旅と

旅のスタイルが変わってきて、ロバとする2度目の旅のことが書かれています。、

ちなみに今は、日本に戻って、今度は初めて日本をロバと旅してらっしゃる。

わたしがロバを好きなことはここでも度々述べてきて、→テルマエロマエのロバ

一軒家でロバが飼えないかと

結構真面目に考えることもあるので、太郎丸さんをTwitterで知った時は興奮し

本が出るときは予約してすぐに手に入れました。

1度目の旅の後、日本に戻り会社員になったものの、ロバとの旅をもう一度したくてまた

仕事を辞めてイランへ。

>仕事から逃げたいとか、何かを成し遂げたいとか思ったわけではない。私はただ、ロバと共にもう一度、自分の知らない土地を自由に歩き回ってみたかった。

人生の悩みや自分探しやそういったことではなく、なんか淡々としているところがいいですね。

イランでは1匹目のロバはすぐに死んでしまって次のロバと旅をするものの

ロバとの旅は禁止だと言われトルコに行くことにし、

でも国境をロバと越えるのが難しくロバは人に託すことに。

筆者はアフガン人に間違えられやすい風貌なので、

アフガン人を見下し差別心の強い人が多いイランでは何度も間違えられて危ない目に遭ったり

嫌な思いをしたりしたものの、日本人だとわかると友好的になって助かったと書かれています。

この人の好きなところは、そこで日本人でよかったとか、やっぱり日本人は好かれてるとか

さすが日本、とはならずに、親切にしてくれたイラン人への感謝や親愛の気持ちはあっても

同じ人がアフガン人なら手のひらを返して酷い扱いをするのだと思うと

そういう人間には嫌な気持ちになるところです。

なにじんとか関係なく、自分に優しいかどうかだけでなく、

人が人を差別するのはいやだということがはっきりしてる。

当たり前のことだと思うけど、これがわからず日本人に親切でいい人だいい国だ、

日本すごい!と何故か得意になる人が多い昨今だからねぇ。

さて、トルコで次のロバを探し、そのロバと旅している時に初めて

ロバに名前をつけます。

ロバと自分だけの旅では、名前をつける必要もないと思っていたものの

Twitterで何度も聞かれたのでつけてみた「ソロツベ」、

その後のモロッコを一緒に旅したのが「スーコ」です。

(名前の由来は本を読んでみてくださいね)

この名前について書かれているところが印象に残った。

>安くはないロバを失ったというのに、この主人には悲壮感はなく、淡々としているように見えた。聞けば名前もつけていなかったという。なぜか、と私が訊くと、主人は「だって名前を呼んでもロバは来ないだろう」と言った。確かに実利面を考えれば、ロバに名前をつける必要はない。

宿の主人が、ロバに逃げられたのに悲しみを感じていないのは色々な理由があるだろうが、しかし名前がなかったことは一つの理由であるように思えた。愛着というものは、名前がなければ生まれない。

>そんなことはモロッコやイランでロバと旅した時には考えなかった。あの時も良いロバだったが、私はなぜだかそれ以上のことをあまり思い出せない。それはソロツベのキャラクターもあるだろうが、それ以上に名前を与えたことが大きかった。(略…)そうなったのはフォロワーの存在があったからだとも思う。私だけでなく彼らがソロツベ、ソロツベと名前を呼ぶことで、私にはかけがえのない相棒と旅しているのだという思いを強くしていった。

最初の動機はどうであれ、名前を与え、それを他者と共有することで、私はソロツベに「個」としての存在感を覚え、私の中になじんでいった。

名前大事よね。

赤毛のアンが自分の名前を「e」のある「Anne」と必ず言ってたのを思い出したし、

道でよく見る雑草の名前を覚えて、心の中で名前を呼びながら歩くことで

すごく仲良くなった気がすることも思い出した。

物も動物も人も、名前を持って、呼び呼ばれながら「個」としての認識が深まるのだなぁ。

ロバとの旅に全然関係ない箇所だけど、この筆者を好きだなぁと思うところの一つです。

しかしロバはやっぱりいいな〜!