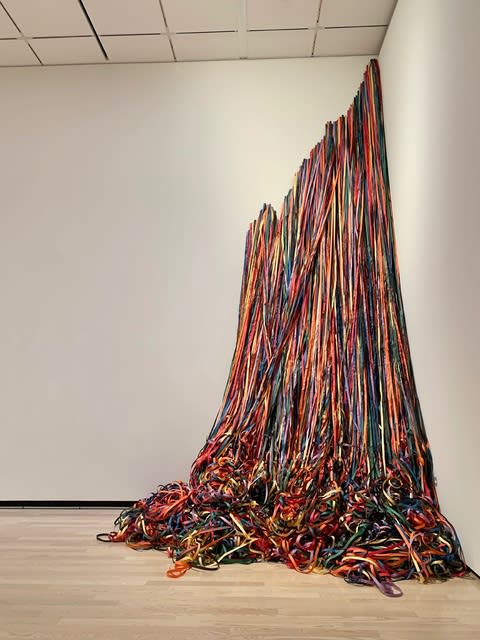

李禹煥の作品がこの→

リンクの展示の後、兵庫県の県立美術館にも来る。

世界的に有名な芸術家で、彼の作品は昔から好きなんだけど、

30年以上前にソウルに留学してたとき、彼の娘と同級生だったことがありました。

ソウルのとある大学に留学生向けの学部があって、そこは留学生のための学部で

200人くらいの留学生のうち190人くらいがアメリカから、他はヨーロピアン数人、日本人数人、

在日韓国人はわたしと彼女だけでした。

日本人も男子ばかりで女子はやっぱりわたしと彼女だけだったから

話したり出かけたりする機会は結構あったけど最後まで友達ではないままで終わってしまった。

その後30年以上経ってもまだ彼女は、わたしが人生で面と向かってひどいこと言われた

トップ3に入る人なので、いまだにこの高名な芸術家の名前を見かけると

その頃のことを思い出して微妙な気持ちになります。

彼女はいじめっ子というタイプでは全くなくむしろ逆。超真面目に勉強してました。

周りの9割がアメリカ人で金曜の夜になるとウェーイと街に繰り出すんだけど彼女は大体来なかったし、

勉強に関係のない友達付き合いもほとんどしてなかった。

(ちなみにわたしも引きこもりだったんだけど、陽気な友達に押しかけてこられて

もうパジャマ着てても上からコート着せられて連れ出されたりしてました…)

確かわたしより2歳くらい下で、成人するまで一度もポテトチップスや

インスタントラーメンなどのジャンクフードをを食べたことがないという

厳しく大事に丁寧な育てられ方をした真面目で純粋な子だったので、

わたしを見るだけでちゃらちゃらと気楽な成金のバカ娘と許せない気持ちになったのだと思う。

わたしも自分なりに真剣に悩んで死ぬほど苦しんでいた時期でもあったのだけど

バブルの頃の女子大生だったわたしはバカ女子大生に見えたのだろうし、

彼女はわたしよりさらに若かったのだから仕方ないか、と思います。

芸術家の父を見ていて創作の苦しさがわかってるので、

自分は批評の方の勉強をしたいと言ってたけど今はどうしてるのかなぁと

ふと思いついて初めて検索してみました。

何度か思い出したことはあったけど、ググるのは初めてでした。

同名で神奈川県立近代美術館主任学芸員になったあと、東京芸大の准教授にになってた方がいた。

写真も見たけどこの人と思う。もっとよく調べたらお父さんとの関係もどこかに出てくるかな。

彼女には姉妹があって、会ったことはないけどその人の名前も覚えていて、その人は陶芸家になってた。

世界的な芸術家を父に持ち丁寧に育てられ真面目に勉強し真摯に芸術に取り組み

それぞれ良い仕事をされているようです。

彼女は真面目だったのですごい親を持ってしまった苦悩もあったようだけど

芸術を仕事にするのに得難い環境で育って、二人ともサラブレットだなぁと思う。

なんでそんな恵まれた人にあんなに憎まれてひどいこと言われないといけなかったのか

彼女の気持ちもわかるものの、まだもやもやする。

留学期間が終わってももっと勉強したくて日本に帰りたくない彼女は、

まだしばらく残ることにしたわたしに

「あなたのようないい加減でダメな人は、どうせすぐにみんなに嫌われて

誰にも相手にされなくなる。あなたなんかここに残ってもどうせなんにもできないし

なんにもならないし、周り中に嫌われるだけなのに、なんでまだ残るの?

あなたなんかここにいる権利ない。さっさと日本に帰るべきよ。」

というようなことを、すごい剣幕で言われ罵倒されたのでした。

言われた場所も覚えてる、大学のキャンパスの中、大きな芝生の広場の横で、

帰国の話か何かをしてたら急に怒りだしたのでした。

近くにいた友達が、彼女怒ってたみたいだけど何を言われたの?と聞くので

言われた通りに伝えたら、わたしのためにすごく憤って慰めてくれたのも覚えてる。

彼女は友達も作らず必死で勉強してたけど、本当は寂しかったんじゃないかと思った。

そして、友達に大事にされて、時間もあるわたしが妬ましかったのかなと。

わたしは留学中はなぜかたくさん友達ができて楽しく過ごしてたけど

日本ではずっと学校に馴染めずに寂しく過ごしていたし、

無理解で封建的な家庭で外出さえ自由にさせてもらえない支配の下にいて

どこにも味方はいなかったし、やりたいこともできずどこにもいけず孤独に絶望していたのに

彼女はそんなわたしではなくソウルで楽しそうなわたししか見えてなかったのでしょう。

でも、だからって羨まれたり妬まれたりしても困る。困ったし納得もいかない。

だって彼女の方こそ、わたしが欲しいものを全部持っていたのにねぇ。

やりたいことを必死でやる人生、したい勉強をする人生、目指す仕事がある人生、

全部わたしにはなかった。

日本では仕事どころか外出さえ不自由な環境で恋愛も友達付き合いもできず

お見合いばかりさせられてたわたしが、初めて一息つけたのがソウル留学だったのです。

日本に戻ればまたお見合いと家事手伝い以外は禁止された生活で

誰かと結婚するまでただ家ですごさないといけない。

そんなわたしの欲しかったものを全部持ってた彼女に、ひどいことを言われて

なんか力なく笑うしかできなかった。

そういえば、彼女が一度だけわたしに同情的だったことがありました。

仕事でソウルを訪れてたわたしの父に会って食事した時に、

在日の友達を連れてきなさいと言われて彼女を誘って行ったのだけど、そのあとで

「ああ、すごいお父さんね。これはひどいわ。これだけ俗物の父親だとあなたも大変ね」と

苦笑しながら言われたのでした。

まあ、父に関してはその通りで、わたしも父を憎んでいたけど

立派で尊敬できる高名な芸術家の父親を持つ人が

そんな風に他人の駄目な父親を見下したような言い方をするのは、

それはそれで、やっぱり微妙な気持ちがしたものでした。

彼女のことはもう断片的にしか覚えてないけど、今考えても

彼女の生まれや環境、情熱を持って仕事をする自由のあった人生はわたしには羨ましいもので

そんな人にあれだけひどいことを言われっぱなしだった自分が少しかわいそうになります。

とはいえ、その後彼女がどんな人生を送ったか知らないし、思い出すこともほとんどないし

わたしはその時々でわたしのできるだけのことをして生きてきたのだから、もういいんだけどね。

李禹煥の作品をまとめてたくさん見たことはないので見に行くのは楽しみです。

作品は作品としてじっくり見ながら、

留学時代のことやその後の自分の人生なども少し振り返ってみたいと思います。