録り溜めてあったTV番組で、「そうだったんだ・・」と

になったお札の顔でおなじみの「聖徳太子」の事、ピックアップでご紹介します。(ご存じの方もいらっしゃると思いますが・・)

になったお札の顔でおなじみの「聖徳太子」の事、ピックアップでご紹介します。(ご存じの方もいらっしゃると思いますが・・)

わが故郷「奈良県」の、当時の都「飛鳥」から20㌔も離れた「斑鳩」になぜ「法隆寺」を建てたのか?を知ることができまして・・

「大和川」を利用して、都まで遡上して入っていける重要航路(外交ルート)を作るという構想からだったのです。

「大和川」を利用して、都まで遡上して入っていける重要航路(外交ルート)を作るという構想からだったのです。

海(玄関口には四天王寺)と都(斑鳩)をつなぐ中継地点として「法隆寺」を建立「斑鳩を開発」して外国にアピールしたということでした。

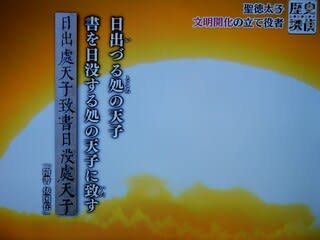

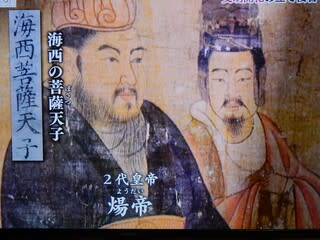

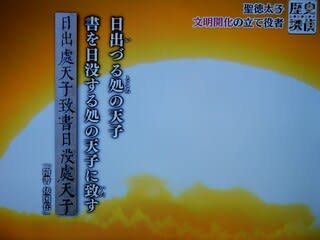

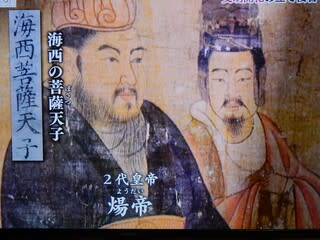

教科書で習った約100年ぶりの「遣隋使」を派遣されたが、その時は皇帝から「話にならない」と追い返されたそうで・・

教科書で習った約100年ぶりの「遣隋使」を派遣されたが、その時は皇帝から「話にならない」と追い返されたそうで・・

蘇我馬子と共に「文明改革」をはじめ・

蘇我馬子と共に「文明改革」をはじめ・ 「隋」にならった「仏教」による国づくりのために、あの有名な「憲法十七条」を作るんですね。

「隋」にならった「仏教」による国づくりのために、あの有名な「憲法十七条」を作るんですね。

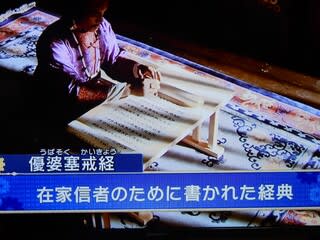

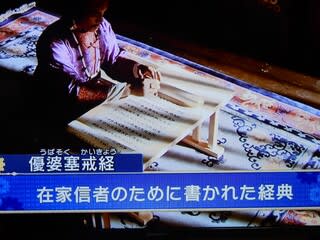

1億5000万字(85巻分)の「インド、中国、日本の仏教文献データベース(SAT)」で意味を詳しく調べることができるそうです。

1億5000万字(85巻分)の「インド、中国、日本の仏教文献データベース(SAT)」で意味を詳しく調べることができるそうです。

仏教の思想で、自分自身を戒めるということでしょうか・・

仏教の思想で、自分自身を戒めるということでしょうか・・

時の皇帝に認められて文明開化を成し遂げるのです。

時の皇帝に認められて文明開化を成し遂げるのです。

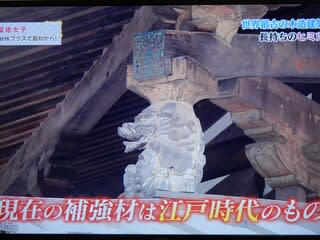

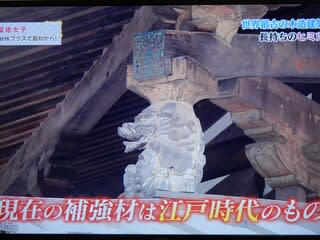

そして法隆寺(世界最古の木造建築)」がなぜ長持ちしているのか・・・

中を見ることができないので「福井」の「模型法隆寺」があるところへ・・

中を見ることができないので「福井」の「模型法隆寺」があるところへ・・

「心柱」は一番上だけでくっついています。各階層が孤立してるんですね。(蛇が踊ってるような動き・・ということでした)

「心柱」は一番上だけでくっついています。各階層が孤立してるんですね。(蛇が踊ってるような動き・・ということでした)

何度も地震が起きても大丈夫だった(耐震構造)仕組み凄いですよね。

何度も地震が起きても大丈夫だった(耐震構造)仕組み凄いですよね。

こちらの「金堂」が逆にもろかったようで後から「補強材」で持たされたようです。

こちらの「金堂」が逆にもろかったようで後から「補強材」で持たされたようです。

「金堂」内部も赤色表示されてる部分が 「補強梁」だそうです。

「金堂」内部も赤色表示されてる部分が 「補強梁」だそうです。

この「菩薩様」は「太子様」として崇められるようにつくられて庶民の「太子信仰」となっていきます。

この「菩薩様」は「太子様」として崇められるようにつくられて庶民の「太子信仰」となっていきます。

「光明皇后」と、お母様も「太子信仰」されました。

「光明皇后」と、お母様も「太子信仰」されました。

大阪の「四天王寺」では・・

今もこの「絵」を観ながらの「絵説き会」が行われているそうです。(太子信仰が続いています)

今もこの「絵」を観ながらの「絵説き会」が行われているそうです。(太子信仰が続いています)

伝説は今も・・という感じです。

伝説は今も・・という感じです。

昨年のリサーチで1位となった「ヒーロー」が「聖徳太子」だったんですって

昨年のリサーチで1位となった「ヒーロー」が「聖徳太子」だったんですって

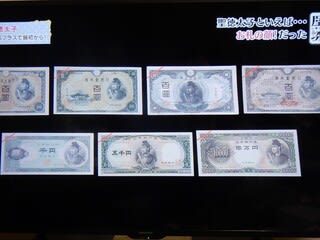

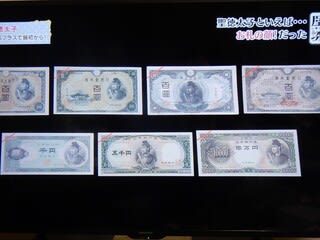

過去7度も「お札の顔」になられてるんですね。戦後「聖徳太子」のお札だけは「廃札」にならずにすんだそうです。

過去7度も「お札の顔」になられてるんですね。戦後「聖徳太子」のお札だけは「廃札」にならずにすんだそうです。

ボーナスなどでちょっと裕福になった時等、1万円札を持ってることを「聖徳太子何枚持ってる~」とか皆んな言ってたことを思い出しますね。

になったお札の顔でおなじみの「聖徳太子」の事、ピックアップでご紹介します。(ご存じの方もいらっしゃると思いますが・・)

になったお札の顔でおなじみの「聖徳太子」の事、ピックアップでご紹介します。(ご存じの方もいらっしゃると思いますが・・)わが故郷「奈良県」の、当時の都「飛鳥」から20㌔も離れた「斑鳩」になぜ「法隆寺」を建てたのか?を知ることができまして・・

「大和川」を利用して、都まで遡上して入っていける重要航路(外交ルート)を作るという構想からだったのです。

「大和川」を利用して、都まで遡上して入っていける重要航路(外交ルート)を作るという構想からだったのです。海(玄関口には四天王寺)と都(斑鳩)をつなぐ中継地点として「法隆寺」を建立「斑鳩を開発」して外国にアピールしたということでした。

教科書で習った約100年ぶりの「遣隋使」を派遣されたが、その時は皇帝から「話にならない」と追い返されたそうで・・

教科書で習った約100年ぶりの「遣隋使」を派遣されたが、その時は皇帝から「話にならない」と追い返されたそうで・・ 蘇我馬子と共に「文明改革」をはじめ・

蘇我馬子と共に「文明改革」をはじめ・ 「隋」にならった「仏教」による国づくりのために、あの有名な「憲法十七条」を作るんですね。

「隋」にならった「仏教」による国づくりのために、あの有名な「憲法十七条」を作るんですね。

1億5000万字(85巻分)の「インド、中国、日本の仏教文献データベース(SAT)」で意味を詳しく調べることができるそうです。

1億5000万字(85巻分)の「インド、中国、日本の仏教文献データベース(SAT)」で意味を詳しく調べることができるそうです。

仏教の思想で、自分自身を戒めるということでしょうか・・

仏教の思想で、自分自身を戒めるということでしょうか・・

時の皇帝に認められて文明開化を成し遂げるのです。

時の皇帝に認められて文明開化を成し遂げるのです。そして法隆寺(世界最古の木造建築)」がなぜ長持ちしているのか・・・

中を見ることができないので「福井」の「模型法隆寺」があるところへ・・

中を見ることができないので「福井」の「模型法隆寺」があるところへ・・

「心柱」は一番上だけでくっついています。各階層が孤立してるんですね。(蛇が踊ってるような動き・・ということでした)

「心柱」は一番上だけでくっついています。各階層が孤立してるんですね。(蛇が踊ってるような動き・・ということでした)

何度も地震が起きても大丈夫だった(耐震構造)仕組み凄いですよね。

何度も地震が起きても大丈夫だった(耐震構造)仕組み凄いですよね。

こちらの「金堂」が逆にもろかったようで後から「補強材」で持たされたようです。

こちらの「金堂」が逆にもろかったようで後から「補強材」で持たされたようです。 「金堂」内部も赤色表示されてる部分が 「補強梁」だそうです。

「金堂」内部も赤色表示されてる部分が 「補強梁」だそうです。

この「菩薩様」は「太子様」として崇められるようにつくられて庶民の「太子信仰」となっていきます。

この「菩薩様」は「太子様」として崇められるようにつくられて庶民の「太子信仰」となっていきます。 「光明皇后」と、お母様も「太子信仰」されました。

「光明皇后」と、お母様も「太子信仰」されました。大阪の「四天王寺」では・・

今もこの「絵」を観ながらの「絵説き会」が行われているそうです。(太子信仰が続いています)

今もこの「絵」を観ながらの「絵説き会」が行われているそうです。(太子信仰が続いています)

伝説は今も・・という感じです。

伝説は今も・・という感じです。

昨年のリサーチで1位となった「ヒーロー」が「聖徳太子」だったんですって

昨年のリサーチで1位となった「ヒーロー」が「聖徳太子」だったんですって

過去7度も「お札の顔」になられてるんですね。戦後「聖徳太子」のお札だけは「廃札」にならずにすんだそうです。

過去7度も「お札の顔」になられてるんですね。戦後「聖徳太子」のお札だけは「廃札」にならずにすんだそうです。ボーナスなどでちょっと裕福になった時等、1万円札を持ってることを「聖徳太子何枚持ってる~」とか皆んな言ってたことを思い出しますね。

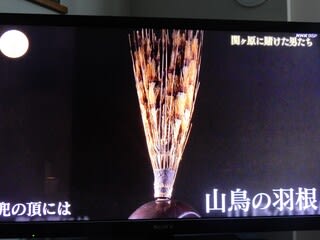

「西塔」と、「東塔」も当時の古刹の風情が一変しています。

「西塔」と、「東塔」も当時の古刹の風情が一変しています。

「東塔」の「相輪」には今年四月の「解体修理完成 落慶法要」時の旗もなびいていました。

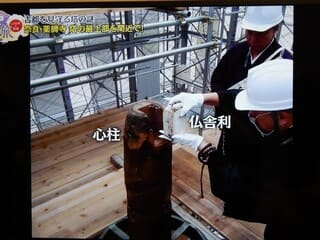

「東塔」の「相輪」には今年四月の「解体修理完成 落慶法要」時の旗もなびいていました。 「仏舎利」を安置するところでもあったという「相輪」の事はこの番組で初めて知りましたが・・

「仏舎利」を安置するところでもあったという「相輪」の事はこの番組で初めて知りましたが・・

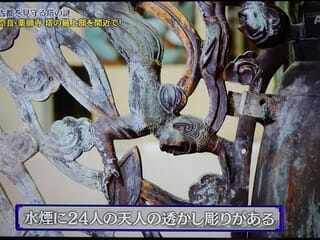

この「水煙」と言われるものは見上げてたら1枚に見えてましたが、4枚で「東西南北」方向になっているようです。1メートル90センチほどあるそうで、雅俊さんとほぼ同じくらいですね。重さ1枚100㌔だそうです。

この「水煙」と言われるものは見上げてたら1枚に見えてましたが、4枚で「東西南北」方向になっているようです。1メートル90センチほどあるそうで、雅俊さんとほぼ同じくらいですね。重さ1枚100㌔だそうです。

銅製の細工は音楽を奏でる姿の「飛天像」が透かし彫りされています。(平等院にもありましたね)

銅製の細工は音楽を奏でる姿の「飛天像」が透かし彫りされています。(平等院にもありましたね)

インドでは「ストゥーパ」と言われる形の塚(墓)で、日本では「伏鉢」という盛り土型のお墓を表しているそうです。

インドでは「ストゥーパ」と言われる形の塚(墓)で、日本では「伏鉢」という盛り土型のお墓を表しているそうです。 「心柱」の上のこの場所に「仏舎利」が収められていたということでした。

「心柱」の上のこの場所に「仏舎利」が収められていたということでした。 最後に映った「薬師寺の夕景」は私が昔見たのと同じ光景で、古の光景ともきっと同じだったろうと、感慨深かったです。

最後に映った「薬師寺の夕景」は私が昔見たのと同じ光景で、古の光景ともきっと同じだったろうと、感慨深かったです。 で行った時には夕食待ち合わせまでの時間を利用して

で行った時には夕食待ち合わせまでの時間を利用して 「醍醐寺」

「醍醐寺」 「平安神宮」

「平安神宮」

京都の映像では必ず出てきますよね。ドラマでもよく出てきます。「八坂の塔」京都の木造の塔では2番目だそうです「46メートル」、聖徳太子が建てたといわれているそうです。

京都の映像では必ず出てきますよね。ドラマでもよく出てきます。「八坂の塔」京都の木造の塔では2番目だそうです「46メートル」、聖徳太子が建てたといわれているそうです。

「東寺五重塔」木造では日本で一番高い5 5メートルです。

「東寺五重塔」木造では日本で一番高い5 5メートルです。

「心柱」を「大日如来」として崇め「空海」が建てたそうです。

「心柱」を「大日如来」として崇め「空海」が建てたそうです。

「白河天皇」が今までにない(技術)の建造物で誇示したのだとか・・(落雷で焼失したそうです)

「白河天皇」が今までにない(技術)の建造物で誇示したのだとか・・(落雷で焼失したそうです)

これ凄いですよね。

これ凄いですよね。

951年創建だそうです。千年以上たち続けている美しい塔なんですね。

951年創建だそうです。千年以上たち続けている美しい塔なんですね。

上に行くほど屋根が小さくなっていて・・

上に行くほど屋根が小さくなっていて・・ 木組みの細工も綺麗ですね。

木組みの細工も綺麗ですね。

中はどうなってるのか・・供養行事の時の映像が流れたのかな?、「醍醐天皇」の供養として建立されたようです。(御霊を弔うための行事が毎月29日に行われてるようです)

中はどうなってるのか・・供養行事の時の映像が流れたのかな?、「醍醐天皇」の供養として建立されたようです。(御霊を弔うための行事が毎月29日に行われてるようです) この相輪についてのお話を詳しく

この相輪についてのお話を詳しく

「信長」が御上に所望したいと言った「正倉院」にある「御物(国宝を超えるもの)」、

「信長」が御上に所望したいと言った「正倉院」にある「御物(国宝を超えるもの)」、 この時(信長が切り取った時)は、足利義政が切り取ってから110年後だったそうです。(天下第一の名香だそうですが、どんな匂いなんでしょう

この時(信長が切り取った時)は、足利義政が切り取ってから110年後だったそうです。(天下第一の名香だそうですが、どんな匂いなんでしょう )

)

リンクのところには「分類(用途)薬物」って表記されてましたけど・・

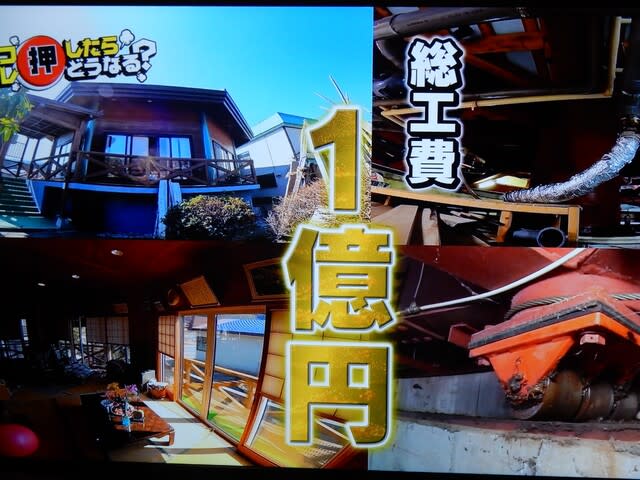

リンクのところには「分類(用途)薬物」って表記されてましたけど・・ のチエックをしながら聴いていたらNHKの「レギュラー番組への道 これ押したらどうなる?」という番組で、色んな「スイッチボタン」を取材されていて(「ぜったいけすな」という張り紙がされてるビルのスイッチ)というのもあって、押したらビルが消える・・というものでした。

のチエックをしながら聴いていたらNHKの「レギュラー番組への道 これ押したらどうなる?」という番組で、色んな「スイッチボタン」を取材されていて(「ぜったいけすな」という張り紙がされてるビルのスイッチ)というのもあって、押したらビルが消える・・というものでした。 (当時はまだメジャーじゃなかったのかな?)

(当時はまだメジャーじゃなかったのかな?)

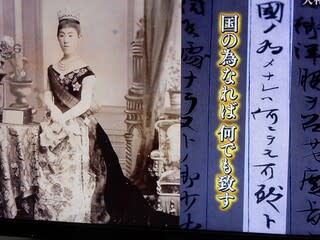

総理に国のために・・と洋服を着ないといけなくなった皇后の「葛藤」から近代化に向かっての皇后なりの決意と、尽力された様子が解りました。

総理に国のために・・と洋服を着ないといけなくなった皇后の「葛藤」から近代化に向かっての皇后なりの決意と、尽力された様子が解りました。

この時代から皇室のドレスコードは今も引き継がれているのですね。

この時代から皇室のドレスコードは今も引き継がれているのですね。

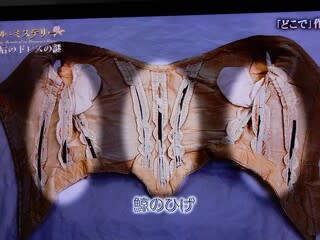

ウエストの部分の「クジラのひげ」を使った部分の縫製がしっかりしていなかったためよれが生じていたようです。イギリスで縫製されたのがちゃんとしてるので、これは日本で製作されたものだとわかったようでした。

ウエストの部分の「クジラのひげ」を使った部分の縫製がしっかりしていなかったためよれが生じていたようです。イギリスで縫製されたのがちゃんとしてるので、これは日本で製作されたものだとわかったようでした。

刺繍の仕方が「能衣装」のような「厚み」があるので「職人さん」に取材されたら「能衣装より緻密で、豪華なものですね」と当時の製作者はすごい人でしょう・・とおっしゃってました「クジラのひげ」や、「刺繍技術」が有名な「リヨン」への取材等で解明に近づいて、さらに皇后さまの行動から・・

刺繍の仕方が「能衣装」のような「厚み」があるので「職人さん」に取材されたら「能衣装より緻密で、豪華なものですね」と当時の製作者はすごい人でしょう・・とおっしゃってました「クジラのひげ」や、「刺繍技術」が有名な「リヨン」への取材等で解明に近づいて、さらに皇后さまの行動から・・

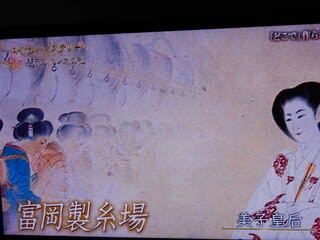

「皇后さま」が「富岡製糸場」へ行かれていたのが解ったようです。

「皇后さま」が「富岡製糸場」へ行かれていたのが解ったようです。

明治に入って「西陣」では職人が失業してしまう社会情勢になっていて、「リヨン」に留学された「近藤さん」という方が浮上しました。そして・・

明治に入って「西陣」では職人が失業してしまう社会情勢になっていて、「リヨン」に留学された「近藤さん」という方が浮上しました。そして・・

帰国後「渋沢栄一」の「京都織物」で働かれていたことも分かり、皇后さまが「京都 西陣」にも詳しかったということからも、「近藤さん」が製作されたというのが解りました。

帰国後「渋沢栄一」の「京都織物」で働かれていたことも分かり、皇后さまが「京都 西陣」にも詳しかったということからも、「近藤さん」が製作されたというのが解りました。

解明と「再現」された「大礼服」明治の頃のこと(特に皇室の事)はあまりメデイアでは見れなかったので、今回の見聞は貴重なものになりました。

解明と「再現」された「大礼服」明治の頃のこと(特に皇室の事)はあまりメデイアでは見れなかったので、今回の見聞は貴重なものになりました。

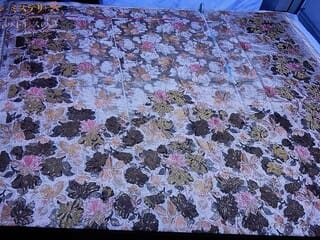

「能衣装」のような盛り上がった「バラの刺繍」と、光をちりばめたような「金属」を使った「金の刺繍」の豪華な「式裾」です。

「能衣装」のような盛り上がった「バラの刺繍」と、光をちりばめたような「金属」を使った「金の刺繍」の豪華な「式裾」です。

「ボディ」と、腰から足元辺りまでのドレープの部分は発見されたそうですが、「式裾」3メートルほどといわれている残りの2メートルくらいは見つからなかったようです。(皇后は小柄で140cmぐらいだったそうです)

「ボディ」と、腰から足元辺りまでのドレープの部分は発見されたそうですが、「式裾」3メートルほどといわれている残りの2メートルくらいは見つからなかったようです。(皇后は小柄で140cmぐらいだったそうです)

CG再現です。

CG再現です。

式裾の刺繍部分の裏側に「和紙」が使われているのが解りました。

式裾の刺繍部分の裏側に「和紙」が使われているのが解りました。

丁度「天竜」という船を造られた時に使われた経理台帳だったので、こののちに作られたというのが解ったようです。

丁度「天竜」という船を造られた時に使われた経理台帳だったので、こののちに作られたというのが解ったようです。

丁度「バッスルスタイル」と言われるドレスがはやった頃だったと推測されてました。

丁度「バッスルスタイル」と言われるドレスがはやった頃だったと推測されてました。 すごくハイウエストですよね。こんなスタイルも流行ったのですね。

すごくハイウエストですよね。こんなスタイルも流行ったのですね。

このスタイルの時は笑いました。紅茶を運んだりした(?)そうです。

このスタイルの時は笑いました。紅茶を運んだりした(?)そうです。

フランスの皇后「ジョゼフィーヌ」が権力の象徴とされる「赤紫」の「大礼服」を着たそうです。

フランスの皇后「ジョゼフィーヌ」が権力の象徴とされる「赤紫」の「大礼服」を着たそうです。

この時も着ていますね。

この時も着ていますね。

1000キロも離れた湖から運ばせたという「太湖

1000キロも離れた湖から運ばせたという「太湖

「乾隆帝の遊び場」「溪(この字とは違うけいです)賞亭」の入り口のところにある、溝を掘って水を流して遊ぶ(漢詩を詠む)ところだそうです。

「乾隆帝の遊び場」「溪(この字とは違うけいです)賞亭」の入り口のところにある、溝を掘って水を流して遊ぶ(漢詩を詠む)ところだそうです。

「望みが符号する御殿」とは・・

「望みが符号する御殿」とは・・

「玉座」があります

「玉座」があります

「玉」を好んで使っています。命を養う力があると信じた「キノコ」や、「桃」の造形を愛したそうです。

「玉」を好んで使っています。命を養う力があると信じた「キノコ」や、「桃」の造形を愛したそうです。 「南面」大臣たちが謁見した場所だとか・・(皇帝の執務の場所)

「南面」大臣たちが謁見した場所だとか・・(皇帝の執務の場所)

こちらにも勿論「玉座」がおかれていたそうです。 玉の細工をはめ込んでるものと、「琺瑯」をはめ込んだしつらえ。

こちらにも勿論「玉座」がおかれていたそうです。 玉の細工をはめ込んでるものと、「琺瑯」をはめ込んだしつらえ。 天井の模様が珍しいものだと、「浅田次郎氏」がおっしゃってました。

天井の模様が珍しいものだと、「浅田次郎氏」がおっしゃってました。

南面から東面までは迷路(迷楼と言われています)のようになってるようです。

南面から東面までは迷路(迷楼と言われています)のようになってるようです。  「東面」こちらにもちゃんと「玉座」です。

「東面」こちらにもちゃんと「玉座」です。 「西面」にも玉座です。「黄色は皇帝の色」だとか、庶民は使ってはいけない色なんだそうです。

「西面」にも玉座です。「黄色は皇帝の色」だとか、庶民は使ってはいけない色なんだそうです。

一階の中心にある小部屋にも「玉座」です

一階の中心にある小部屋にも「玉座」です

「六号」は中国の古い思想で、「東西南北」と「天と地」で「宇宙」をあらわすそうです。で・・「天」は?・・・・

「六号」は中国の古い思想で、「東西南北」と「天と地」で「宇宙」をあらわすそうです。で・・「天」は?・・・・

3階のテラスから入ったところに「天」を示す六つ目の「玉座」、真上から「龍」が「玉座」を見張っています。

3階のテラスから入ったところに「天」を示す六つ目の「玉座」、真上から「龍」が「玉座」を見張っています。

世界最大の「玉の彫刻 高さ2.4メートル、幅1メートル」

世界最大の「玉の彫刻 高さ2.4メートル、幅1メートル」

縁起のいいものや、漢字などをあしらわせています。

縁起のいいものや、漢字などをあしらわせています。

龍が彫られてる「印鑑」も玉です。

龍が彫られてる「印鑑」も玉です。 「梅」は古来からの「縁起物」、「玉」を「権威」とする「皇帝」に名を連ねた文武両道(勤勉で死ぬまで勉強された皇帝)の「漢民族の文化」を大事にし、「最強の王朝」を築いた「乾隆帝(浅田次郎氏がリーダーとして憧れている人物だという)」の素晴らしさを見聞しました。

「梅」は古来からの「縁起物」、「玉」を「権威」とする「皇帝」に名を連ねた文武両道(勤勉で死ぬまで勉強された皇帝)の「漢民族の文化」を大事にし、「最強の王朝」を築いた「乾隆帝(浅田次郎氏がリーダーとして憧れている人物だという)」の素晴らしさを見聞しました。 「かご(人を運ぶ乗り物 と書いてありました)」こんなに小さなものだったのですね。時代敵にはいつごろまでつかわれてたのでしょうね。綺麗に保存されてます(城下町ならでは・・なんでしょうか?)

「かご(人を運ぶ乗り物 と書いてありました)」こんなに小さなものだったのですね。時代敵にはいつごろまでつかわれてたのでしょうね。綺麗に保存されてます(城下町ならでは・・なんでしょうか?)

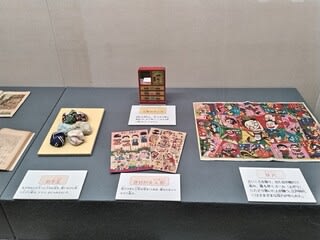

先の節句でも行われたのでしょうか・・神社の歴史ある「雛人形」等が展示されてました。「淡島神社の雛流し」の神事の展示もありました。

先の節句でも行われたのでしょうか・・神社の歴史ある「雛人形」等が展示されてました。「淡島神社の雛流し」の神事の展示もありました。 「伊太木曽神社の大杉」樹齢は定かではないが千年とされているそうです。

「伊太木曽神社の大杉」樹齢は定かではないが千年とされているそうです。 県内の有名な寺社、郷土の「人形」や「お面」等の展示もありました。

県内の有名な寺社、郷土の「人形」や「お面」等の展示もありました。

まったく知りませんが、当時は現在の自動車のように名前が付けられていたそうで・「ナポリ号」という自転車です。(1956年に、堺の乙田製作所が製作した「原動機付き自転車」だそうです)

まったく知りませんが、当時は現在の自動車のように名前が付けられていたそうで・「ナポリ号」という自転車です。(1956年に、堺の乙田製作所が製作した「原動機付き自転車」だそうです) これは我が故郷にもありました。懐かしいですね。

これは我が故郷にもありました。懐かしいですね。 こんなに小さな机に座ってたんですね。体格が違いますものね。

こんなに小さな机に座ってたんですね。体格が違いますものね。

初代の銀行の看板等、和歌山の歴史を語ってくれた展示の数々を堪能しました。(他県出身でも暮らしの道具は見た覚えがあったので懐かしむことができました)

初代の銀行の看板等、和歌山の歴史を語ってくれた展示の数々を堪能しました。(他県出身でも暮らしの道具は見た覚えがあったので懐かしむことができました)

もみ殻と玄米にする道具ですね「唐箕」だったと思います。「箕」もよく上手にゴミと豆類などをゆすり返しながら分別してたのも今思うと、あの頃の農家の方々の仕事ってしんどかっただろうな~~って、感心しきりでした。

もみ殻と玄米にする道具ですね「唐箕」だったと思います。「箕」もよく上手にゴミと豆類などをゆすり返しながら分別してたのも今思うと、あの頃の農家の方々の仕事ってしんどかっただろうな~~って、感心しきりでした。 母が着物仕立てで使ってた長いさし「くじら尺」っていうんですね。L字型の木製は「洋服尺」で、カネのが「曲尺(かねじゃく)」だそうです。

母が着物仕立てで使ってた長いさし「くじら尺」っていうんですね。L字型の木製は「洋服尺」で、カネのが「曲尺(かねじゃく)」だそうです。  「枡類」ですね。よく父が「一斗枡」で、「納屋」にある精米前のお米を量っていたのを思い出しました。

「枡類」ですね。よく父が「一斗枡」で、「納屋」にある精米前のお米を量っていたのを思い出しました。

すごく立派な(大きなお屋敷のものでしょうか)竈がありました。(祖母が火を起こしてご飯を炊いていた光景が浮かんで懐かしかったです)昔の冷蔵庫のようですね「木製」なんですね

すごく立派な(大きなお屋敷のものでしょうか)竈がありました。(祖母が火を起こしてご飯を炊いていた光景が浮かんで懐かしかったです)昔の冷蔵庫のようですね「木製」なんですね

「お餅つき」の時に登場してました「蒸し器(せいろ)」も懐かしかったです。

「お餅つき」の時に登場してました「蒸し器(せいろ)」も懐かしかったです。 母がよく収穫した「胡麻」を、きっと大変だったろうな~~って思うような・・「叩く(枝と胡麻を分ける)」仕事(すごく埃がたつから、タオルで鼻辺りをマスク代わりにしてたような・・)をやっていた様子も浮かびました。

母がよく収穫した「胡麻」を、きっと大変だったろうな~~って思うような・・「叩く(枝と胡麻を分ける)」仕事(すごく埃がたつから、タオルで鼻辺りをマスク代わりにしてたような・・)をやっていた様子も浮かびました。

すごくりっぱな「凧」です。

すごくりっぱな「凧」です。 こんなのは我が農家にはなかったですね。昔のドラマなどで観ますけど・・(結構高級品でしょうね)

こんなのは我が農家にはなかったですね。昔のドラマなどで観ますけど・・(結構高級品でしょうね) これおばあちゃんが使ってたよ~~」「母が使ってたよ~」等など、もうそれぞれが「これも・・これも・・・」と大きな声でもりあがってました。

これおばあちゃんが使ってたよ~~」「母が使ってたよ~」等など、もうそれぞれが「これも・・これも・・・」と大きな声でもりあがってました。 友人が「右前の掃除機おばあちゃんが使ってた~~」って言ってました。

友人が「右前の掃除機おばあちゃんが使ってた~~」って言ってました。 これに似たようなものを私の母が使ってました。

これに似たようなものを私の母が使ってました。 これも「母」を思い出しました。このミシン凄く使いやすそうですよね。この横に立って母の仕事を観ていたのを覚えています。

これも「母」を思い出しました。このミシン凄く使いやすそうですよね。この横に立って母の仕事を観ていたのを覚えています。 確か「こおり」でしたっけ、今の収納用品ですね。

確か「こおり」でしたっけ、今の収納用品ですね。 薬箱は「越中富山」って書いてますね。和歌山では「富山」の置き薬だったんですね。

薬箱は「越中富山」って書いてますね。和歌山では「富山」の置き薬だったんですね。 友人が「くろ電話今も記念に置いてある」っていってました。「柱時計」は今も使われてるところがありそうですね。

友人が「くろ電話今も記念に置いてある」っていってました。「柱時計」は今も使われてるところがありそうですね。 針山(お針箱)と、扇風機も見たような記憶ありです。「にぎりばさみ」は母の遺品の「お針箱」に大小二つ少しさびたような感じでまだ入ってます。

針山(お針箱)と、扇風機も見たような記憶ありです。「にぎりばさみ」は母の遺品の「お針箱」に大小二つ少しさびたような感じでまだ入ってます。 豆炭で炬燵でね。「祖母が使ってたわ~~」と友人と二人で同時に言ってました~。

豆炭で炬燵でね。「祖母が使ってたわ~~」と友人と二人で同時に言ってました~。

右側にあるのは何かわかりませんでしたが、時代順に並んでるとしたら「盥」の次に利用されてたのでしょうか・・

右側にあるのは何かわかりませんでしたが、時代順に並んでるとしたら「盥」の次に利用されてたのでしょうか・・ 祖母の炬燵の進化版(母が使ってたような・・)ですね。これも「豆炭」を入れるんですね。

祖母の炬燵の進化版(母が使ってたような・・)ですね。これも「豆炭」を入れるんですね。 こちらは練炭火鉢この前に座って「祖母」がお餅を焼いてました。

こちらは練炭火鉢この前に座って「祖母」がお餅を焼いてました。

子ども達の遊び道具ですね。

子ども達の遊び道具ですね。 「助左衛門四代記」という一時間の「朗読劇」でした。

「助左衛門四代記」という一時間の「朗読劇」でした。

そして時間的余裕があったので、生まれた地で暮らした年数より長く暮らしている地域なのに一度も行ったことがなかった「市立博物館」に教室のお仲間と初めて見学に行くことにしました。

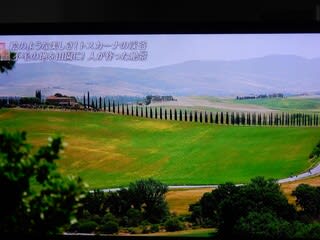

そして時間的余裕があったので、生まれた地で暮らした年数より長く暮らしている地域なのに一度も行ったことがなかった「市立博物館」に教室のお仲間と初めて見学に行くことにしました。 」と感動しながら何度も何度もこの「オルチャ渓谷」の部分を繰り返し見てしまって後の編集がおろそかになってしまってまして・・

」と感動しながら何度も何度もこの「オルチャ渓谷」の部分を繰り返し見てしまって後の編集がおろそかになってしまってまして・・

この大地は「粘土質の植物が育たない台地」だったところを700年かけて人の手で開墾されたそうです。

この大地は「粘土質の植物が育たない台地」だったところを700年かけて人の手で開墾されたそうです。

「糸杉」という横に根を張らない、まっすぐ根を張って境界線などの土壌を強靭なものにしてくれてるそうです。

「糸杉」という横に根を張らない、まっすぐ根を張って境界線などの土壌を強靭なものにしてくれてるそうです。

まだまだ水にも溶けにくい「粘土質」のところがたくさん残っているようですが・・

まだまだ水にも溶けにくい「粘土質」のところがたくさん残っているようですが・・

こちらの農家では宿泊客(イタリヤでは農家に泊まるはメジャーなものだそうです)は「プールサイド」でのんびり過ごしてらっしゃいました(羨ましいです~~!!)

こちらの農家では宿泊客(イタリヤでは農家に泊まるはメジャーなものだそうです)は「プールサイド」でのんびり過ごしてらっしゃいました(羨ましいです~~!!)

自家製のお料理尽くしです。

自家製のお料理尽くしです。

少し離れたところには「天然温泉」があるようです。

少し離れたところには「天然温泉」があるようです。

ほんとに行って見たくなりますけど、無理な話なのです。こうして見れただけで有難いと思わないと・・です。

ほんとに行って見たくなりますけど、無理な話なのです。こうして見れただけで有難いと思わないと・・です。

シエナ大聖堂の外壁の装飾は、「イタリヤ 一」と言われてるそうです。

シエナ大聖堂の外壁の装飾は、「イタリヤ 一」と言われてるそうです。

「シエナ市庁舎」に貴重な「壁画」があります。これは700年以上前の人々が「開墾」に精を出している様子が描かれているようです。

「シエナ市庁舎」に貴重な「壁画」があります。これは700年以上前の人々が「開墾」に精を出している様子が描かれているようです。 人々がこの地に植物が育つように・・と働いてくださったおかげで、こんなにも美しい「世界遺産」を私達が見ることができたのだと思うと感慨深かったです。

人々がこの地に植物が育つように・・と働いてくださったおかげで、こんなにも美しい「世界遺産」を私達が見ることができたのだと思うと感慨深かったです。

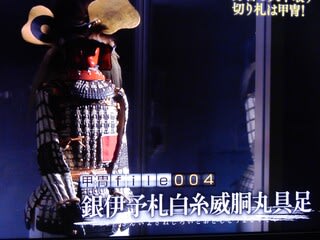

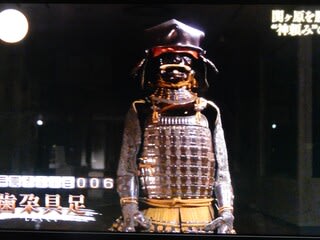

「酒井忠次」の甲冑、正統派って感じで「戦い」に向かう武将としての意気込みや自信が感じられますね。「大森南朋さん」が演じられるんですね。

「酒井忠次」の甲冑、正統派って感じで「戦い」に向かう武将としての意気込みや自信が感じられますね。「大森南朋さん」が演じられるんですね。

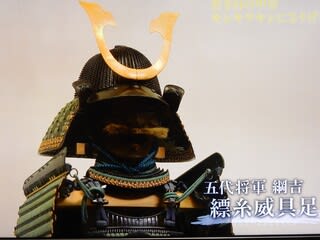

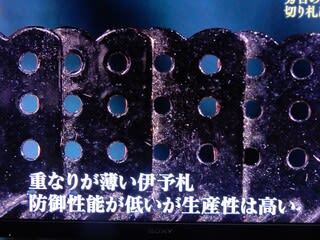

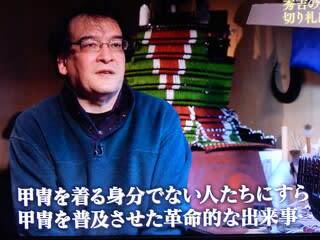

「秀吉(ムロツヨシさん)」の甲冑だそうです「兜」が独特ですよね。天下人らしく「金の軍配」をあしらって、胴は「伊予札」に銀を押し白糸で威してある、大量生産ができる仕様です。(秀吉好みで、防御力はないが、動きやすいという甲冑にかけた戦略ですね)

「秀吉(ムロツヨシさん)」の甲冑だそうです「兜」が独特ですよね。天下人らしく「金の軍配」をあしらって、胴は「伊予札」に銀を押し白糸で威してある、大量生産ができる仕様です。(秀吉好みで、防御力はないが、動きやすいという甲冑にかけた戦略ですね) 「秀吉の甲冑」は「小田原城攻め」の折に20万の軍勢で勝利に導いた秀吉に対して、出陣命令を受けた「伊達政宗」を屈服させ、正宗が組することになった時に与えた甲冑だそうです。「大量生産の(軍配付き)甲冑」と、「オーダーメイド」での「甲冑対決(お互い、どうだこの甲冑は素晴らしいだろう!!)」も秀吉に「軍配」が上がったということですね。「忠次の甲冑の方」が伝統的でまさに「甲冑」って感じですが、皆さんはどちらがいいですか??

「秀吉の甲冑」は「小田原城攻め」の折に20万の軍勢で勝利に導いた秀吉に対して、出陣命令を受けた「伊達政宗」を屈服させ、正宗が組することになった時に与えた甲冑だそうです。「大量生産の(軍配付き)甲冑」と、「オーダーメイド」での「甲冑対決(お互い、どうだこの甲冑は素晴らしいだろう!!)」も秀吉に「軍配」が上がったということですね。「忠次の甲冑の方」が伝統的でまさに「甲冑」って感じですが、皆さんはどちらがいいですか??

「本田忠勝(山田裕貴さん)」の甲冑、兜は、和紙でできていて軽いようですね。家康が「甲冑」は軽い方がよいといったそうです。

「本田忠勝(山田裕貴さん)」の甲冑、兜は、和紙でできていて軽いようですね。家康が「甲冑」は軽い方がよいといったそうです。 こちらは「榊原康政(杉野遥亮さん)」の甲冑は、胴に薪絵が描かれてますね。シンプルでお金がかかってないようですごく高価なものだそうです。

こちらは「榊原康政(杉野遥亮さん)」の甲冑は、胴に薪絵が描かれてますね。シンプルでお金がかかってないようですごく高価なものだそうです。

これは「伊達政宗」の甲冑だそうです。「槍」をも通さない胴は鉄板だけで作ったもので、名だたる武将につけさせた「オーダーメイド」だそうです。

これは「伊達政宗」の甲冑だそうです。「槍」をも通さない胴は鉄板だけで作ったもので、名だたる武将につけさせた「オーダーメイド」だそうです。

「黒田長政の甲冑」独特ですよね。戦略がうかがえますね

「黒田長政の甲冑」独特ですよね。戦略がうかがえますね

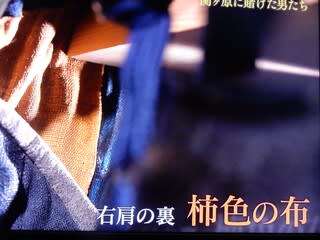

「家康」に戦場での姿は「舞鶴」のようだといわれた「細川忠興の甲冑」、「柿色の布」は負った傷の処置をした時のものだったそうです。

「家康」に戦場での姿は「舞鶴」のようだといわれた「細川忠興の甲冑」、「柿色の布」は負った傷の処置をした時のものだったそうです。 「井伊直正(板垣李光人さん)」の甲冑は家康に「直正は重いのをつけてるから怪我ばかりしておるな(自分のと同じ仕様なのに??大高城の時・・若かったから?)」といわれたそうですが、家康に対する尊敬のあかしとしての甲冑だったそうです。

「井伊直正(板垣李光人さん)」の甲冑は家康に「直正は重いのをつけてるから怪我ばかりしておるな(自分のと同じ仕様なのに??大高城の時・・若かったから?)」といわれたそうですが、家康に対する尊敬のあかしとしての甲冑だったそうです。 家康の甲冑の紹介はこの「四領」でしたが、四天王のものも出てきました。見られた方も多いと思いますが、ご紹介します

家康の甲冑の紹介はこの「四領」でしたが、四天王のものも出てきました。見られた方も多いと思いますが、ご紹介します

黄色く映ってるところは「紅色」だったそうです。

黄色く映ってるところは「紅色」だったそうです。

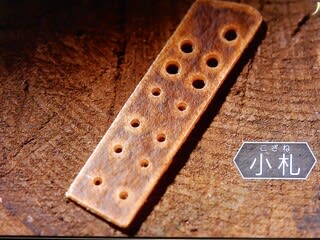

「小札」は皮や鉄でできていて、板状につなげ「組み紐」で綴る(これをおどすという)そうです。

「小札」は皮や鉄でできていて、板状につなげ「組み紐」で綴る(これをおどすという)そうです。

戦国時代は「人質」を大切にするということからも「義元」も高級な「甲冑」をあげたようです。

戦国時代は「人質」を大切にするということからも「義元」も高級な「甲冑」をあげたようです。

こちらの将軍の甲冑は15代までが展示されてるそうです。(行って見たい~~)

こちらの将軍の甲冑は15代までが展示されてるそうです。(行って見たい~~)

それぞれ個性的な甲冑になってますね。

それぞれ個性的な甲冑になってますね。

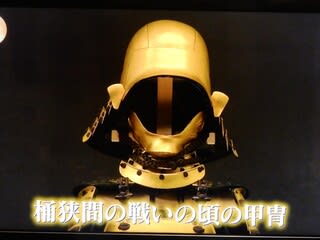

「岡崎」に戻る前の桶狭間の前哨戦(砦攻め)となった、行きたくなかった?「大高城 兵糧入れ」で「松潤家康」が付けてましたね。(ちょっとグリーンぽかったですが・)

「岡崎」に戻る前の桶狭間の前哨戦(砦攻め)となった、行きたくなかった?「大高城 兵糧入れ」で「松潤家康」が付けてましたね。(ちょっとグリーンぽかったですが・) いよいよ関ヶ原の戦いです。

いよいよ関ヶ原の戦いです。

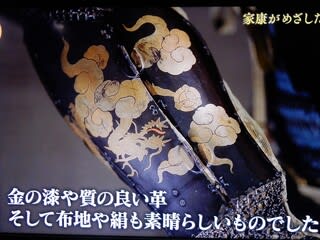

大黒天の「霊夢」を見たという家康が作らせた甲冑を着て家臣たちに出陣の意向で、「大黒天(インドの戦の神様)」と一体になるという思いを述べたとされるそうです。

大黒天の「霊夢」を見たという家康が作らせた甲冑を着て家臣たちに出陣の意向で、「大黒天(インドの戦の神様)」と一体になるという思いを述べたとされるそうです。

「これまでの「小札」とは厚みが半分の「伊予札」は実用的になったのですね。

「これまでの「小札」とは厚みが半分の「伊予札」は実用的になったのですね。

堺の積み荷貿易で家康が見つけた「帷子」に「鋼鉄製(南蛮銅)の胴甲付き」が、関ヶ原の勝利へと導いたようですね。

堺の積み荷貿易で家康が見つけた「帷子」に「鋼鉄製(南蛮銅)の胴甲付き」が、関ヶ原の勝利へと導いたようですね。

「家康」は開国も視野に入れていたようで、この「甲冑」をイギリス国王に贈っていたそうです。

「家康」は開国も視野に入れていたようで、この「甲冑」をイギリス国王に贈っていたそうです。

でも、秀忠達の政では家康の思うようにはならなかったようです。 そんな家康でしたがこの3年後に他界してしまいました。

でも、秀忠達の政では家康の思うようにはならなかったようです。 そんな家康でしたがこの3年後に他界してしまいました。