会期終了が迫っていた「大阪歴史博物館」の「正倉院展」に、作年「蘭奢待」分析研究者の皆さんが再現してくださった貴重な「黄熟香」をかげるせっかくの機会、この際行ける時に行っておこうと急遽友人と3か月ぶりに大阪へ

乗り換えてはるばる行ってまいりました。

乗り換えてはるばる行ってまいりました。

(パンフレットより)

(パンフレットより)

展示撮ってきた順にUPしますね (宝物名が解らないのはご容赦ください)

1枚目の写真は入場したところの一番奥に展示されてた一点です。2枚目は再現模造の宝物「螺鈿箱」、3枚目「螺鈿紫檀五弦琵琶」(奈良 正倉院展でも見せて頂きました)有名な宝物ですね)暗くてすいません(奥に3dの映像が次々映し出されています)

1枚目の写真は入場したところの一番奥に展示されてた一点です。2枚目は再現模造の宝物「螺鈿箱」、3枚目「螺鈿紫檀五弦琵琶」(奈良 正倉院展でも見せて頂きました)有名な宝物ですね)暗くてすいません(奥に3dの映像が次々映し出されています)

ここからは宝物を360度からスキャンで取得された高精細ナ3Dデジタルデータに演出を加えた映像が、大スクリーンで上映されたのですが、前まで行けずに人が映らないように・・と辛うじて撮れたものをご紹介します。

圧倒されそうな超アップで迫ってきます。(スクリーンの上の天井まで映ってしまってすいません カメラ持っていくべきでした撮れるなんて思ってなかったもので・・一番前に座り込んでスマホで動画撮られてた方おられました 17分です)

圧倒されそうな超アップで迫ってきます。(スクリーンの上の天井まで映ってしまってすいません カメラ持っていくべきでした撮れるなんて思ってなかったもので・・一番前に座り込んでスマホで動画撮られてた方おられました 17分です)

次々映像が流れるのでスマホで写真はシャッターチャンスがズレてしまいます

次々映像が流れるのでスマホで写真はシャッターチャンスがズレてしまいます

展示に進みます・・

「正倉院の扉(実物大でした)」の「勅封 (制度 天皇の許可がないと開けれない)」です。どんな風にかけられてるのか「モニター映像」があったのですが、大勢が見られてて見る時間がなくパスしました(見たかったな~~)

「正倉院の扉(実物大でした)」の「勅封 (制度 天皇の許可がないと開けれない)」です。どんな風にかけられてるのか「モニター映像」があったのですが、大勢が見られてて見る時間がなくパスしました(見たかったな~~)

←は「模造 瑠璃魚形(るりのうおがた)」写真撮るのに人が通り過ぎる瞬間を考えないといけないのは時間かかってしまって・・(撮れるというのは有難いですが・・)

←は「模造 瑠璃魚形(るりのうおがた)」写真撮るのに人が通り過ぎる瞬間を考えないといけないのは時間かかってしまって・・(撮れるというのは有難いですが・・)

当時の流通経路図も

当時の流通経路図も

できました。

できました。

レプリカなんですけど昨年のNHKの特集でみたのとはちょっと違うような感じでしたが・・いよいよ「黄熟香」の香りを試せるコーナーです。15程おかれてまして、よくかおるものと、少ししか香ってないものがあったりしましたが、すべて貴重な同じ香りでした。だれもが嫌だと思うことがないといってもいいような上質な香りでした。「足利義政、織田信長(大河でも切り取り場面が出てきましたね)、明治天皇」もきっと嗅がれたであろう香りを嗅いで来れてよかったです~~

レプリカなんですけど昨年のNHKの特集でみたのとはちょっと違うような感じでしたが・・いよいよ「黄熟香」の香りを試せるコーナーです。15程おかれてまして、よくかおるものと、少ししか香ってないものがあったりしましたが、すべて貴重な同じ香りでした。だれもが嫌だと思うことがないといってもいいような上質な香りでした。「足利義政、織田信長(大河でも切り取り場面が出てきましたね)、明治天皇」もきっと嗅がれたであろう香りを嗅いで来れてよかったです~~

偶然にもスクリーンから私が撮った最初の映像の「宝物の壺」の模様からインスピレーションを受けて製作された新作の一点、「篠原ともえさん」の作品です。

偶然にもスクリーンから私が撮った最初の映像の「宝物の壺」の模様からインスピレーションを受けて製作された新作の一点、「篠原ともえさん」の作品です。

←の1300年前の楽器の60年前に録音された音色をヘッドホンで聞けるコーナーもありまして、興味津々で順番を待ってカルチャーしました。

←の1300年前の楽器の60年前に録音された音色をヘッドホンで聞けるコーナーもありまして、興味津々で順番を待ってカルチャーしました。

「亀田誠治さん(音楽プロジューサー)」が新作された「光(Light)」も万人が好む音(曲)になってました。

正倉院の写真を最後にみて

正倉院の写真を最後にみて 歴史博物館のエントランスを撮って帰途に就きました。

歴史博物館のエントランスを撮って帰途に就きました。

透明な感じも実際に行って見てみたくなります。

透明な感じも実際に行って見てみたくなります。

大台ヶ原山、大日岳、大峰山がある辺りなんですね。若い頃「大台ヶ原」山上駐車場までドライブで連れて行ってもらって、周辺を少しの時間散策したことはあったのですが・・他の山は登ったこともなくて、映像でしか見てませんでしたがこの川は存在すら知らないままでした。

大台ヶ原山、大日岳、大峰山がある辺りなんですね。若い頃「大台ヶ原」山上駐車場までドライブで連れて行ってもらって、周辺を少しの時間散策したことはあったのですが・・他の山は登ったこともなくて、映像でしか見てませんでしたがこの川は存在すら知らないままでした。

この滝も実際に見に行きたいって思いましたが・・(無理ですよね)

この滝も実際に見に行きたいって思いましたが・・(無理ですよね)

アユの背中もブルーに染まってます。

アユの背中もブルーに染まってます。

此方大日岳の森です。雨が多いので木が苔で覆われていますね。

此方大日岳の森です。雨が多いので木が苔で覆われていますね。

「大きなトチノキ」も苔がいっぱいです。

「大きなトチノキ」も苔がいっぱいです。

貴重な可憐な花も苔のお陰で咲いているのですね。

貴重な可憐な花も苔のお陰で咲いているのですね。

環境に適した生態系なのですね。

環境に適した生態系なのですね。

この花の咲くころに行けたらいいのに・・思ってしまいました。

この花の咲くころに行けたらいいのに・・思ってしまいました。

故郷は遠くになりにけりですが・・、映像を観られただけでも有難かったです。

故郷は遠くになりにけりですが・・、映像を観られただけでも有難かったです。

もとは長い長いシンプルな壁だったのですね。

もとは長い長いシンプルな壁だったのですね。

綺麗なアーチが印象的です。唯一の水上長城なのですね。

綺麗なアーチが印象的です。唯一の水上長城なのですね。

「明の武将 威継光」という若き武将が造ったそうです。

「明の武将 威継光」という若き武将が造ったそうです。

この若き武将は「倭寇」と戦って救国の英雄となり・・ その後も見込まれて、遊牧民の討伐を命じられ・・考えれる人だったのですね。長城を要塞に・・と、

この若き武将は「倭寇」と戦って救国の英雄となり・・ その後も見込まれて、遊牧民の討伐を命じられ・・考えれる人だったのですね。長城を要塞に・・と、

討伐に必要な武器を配備したり10人ほど常駐できる見張り台を作ったのですね。

討伐に必要な武器を配備したり10人ほど常駐できる見張り台を作ったのですね。

長城での見張り台は有効的ですよね。

長城での見張り台は有効的ですよね。

近くの村にはレンガをやくための「窯」がたくさんあって、一つの窯に5400個のレンガが積まれていたそうです。

近くの村にはレンガをやくための「窯」がたくさんあって、一つの窯に5400個のレンガが積まれていたそうです。

「炊いたモチ米」をつぶして糊(ご飯粒をつぶして糊の代わりにしたこともありますが・・・)のようにして石灰に混ぜてレンガ積みしたのですね。(モルタルってこれでできるの?先人の知恵・・)

「炊いたモチ米」をつぶして糊(ご飯粒をつぶして糊の代わりにしたこともありますが・・・)のようにして石灰に混ぜてレンガ積みしたのですね。(モルタルってこれでできるの?先人の知恵・・) 黒くなっていって強接着できてたそうです。500年耐えれたんですものね。

黒くなっていって強接着できてたそうです。500年耐えれたんですものね。

「モルタル」を見せてくださった許さんのご先祖様も将軍に従って長城造りに参加されてたようです。

「モルタル」を見せてくださった許さんのご先祖様も将軍に従って長城造りに参加されてたようです。

将軍と共に「倭寇」とも戦われたようです。

将軍と共に「倭寇」とも戦われたようです。

許さんは2014年だったと思いますが、政府に支援を願って修復にのりだされ、10万個のレンガをもち米入りのモルタルでくっつけられたそうです。あと500年に思いを残して・・

許さんは2014年だったと思いますが、政府に支援を願って修復にのりだされ、10万個のレンガをもち米入りのモルタルでくっつけられたそうです。あと500年に思いを残して・・

「継光将軍」は若くしての功績を妬まれ・・(どこの国でも英雄はねたまれるのでしょうね)

「継光将軍」は若くしての功績を妬まれ・・(どこの国でも英雄はねたまれるのでしょうね)

「寝返る人」もいるんですよね~~

「寝返る人」もいるんですよね~~

歴史の一部分でしたが、長城関連で、知らなかった武将の名前、唯一の水上長城、モルタルのこと等

歴史の一部分でしたが、長城関連で、知らなかった武将の名前、唯一の水上長城、モルタルのこと等

ブルーの海の色が境界線で乳白色に代わるところの海底の温度を測られたら100度超えてますよ~~

ブルーの海の色が境界線で乳白色に代わるところの海底の温度を測られたら100度超えてますよ~~

「硫化水素」を多く含む熱水が酸素と反応して「硫黄」になっているということでした。粒子に太陽光が散乱することで 海水が白く見えるんですね。

「硫化水素」を多く含む熱水が酸素と反応して「硫黄」になっているということでした。粒子に太陽光が散乱することで 海水が白く見えるんですね。

台湾の南部には「驚きの色彩」の滝が2か所あります。

台湾の南部には「驚きの色彩」の滝が2か所あります。

まずは「宝石の滝」と言われるエメラルドグリーンと白に彩られた滝です。

まずは「宝石の滝」と言われるエメラルドグリーンと白に彩られた滝です。

水ではなくて57度の温水が落ちてます。

水ではなくて57度の温水が落ちてます。

白いところは炭酸カルシュウムだそうです。

白いところは炭酸カルシュウムだそうです。

グリーンの方は「シアノバクテリアの仲間」だそうで、この綺麗な色のものは👍でこすると、なくなってしまうようです。なんと30億年前から生息してる生物だとか・・

グリーンの方は「シアノバクテリアの仲間」だそうで、この綺麗な色のものは👍でこすると、なくなってしまうようです。なんと30億年前から生息してる生物だとか・・

此方も陸のプレートと海のプレートが衝突して今度は陸の方が落ち込んでいっての地殻変動なんですね。

此方も陸のプレートと海のプレートが衝突して今度は陸の方が落ち込んでいっての地殻変動なんですね。 さらに南に進んで・・↓は真紅とオレンジに彩られた「炎の滝」と呼ばれているところです

さらに南に進んで・・↓は真紅とオレンジに彩られた「炎の滝」と呼ばれているところです

此方の色彩(赤)は・・鉄の鉱物が水から析出してかたまったものだとか。

此方の色彩(赤)は・・鉄の鉱物が水から析出してかたまったものだとか。

白っぽい方は炭酸カルシウムを含む水が出ていた時期があった時期のものでいまは鉄分の多い水が主なので赤い色が沈殿しているとのことでした。

白っぽい方は炭酸カルシウムを含む水が出ていた時期があった時期のものでいまは鉄分の多い水が主なので赤い色が沈殿しているとのことでした。 今回は「雨」がもたらす凄い光景、アフリカの「アンゴラ」の「滝」と「奇岩」です。

今回は「雨」がもたらす凄い光景、アフリカの「アンゴラ」の「滝」と「奇岩」です。

「カランドゥーラの滝」です。落差は「日光の華厳の滝」と同じ105mだそうですが、幅が580m、水量はなんと380倍だそうです。

「カランドゥーラの滝」です。落差は「日光の華厳の滝」と同じ105mだそうですが、幅が580m、水量はなんと380倍だそうです。

雨季の半年だけで1500ミリだそうです。

雨季の半年だけで1500ミリだそうです。

カナダもですが、ここでも貿易風が湿った空気をもたらし、雲を作って大量の雨が降り・・なのですね

カナダもですが、ここでも貿易風が湿った空気をもたらし、雲を作って大量の雨が降り・・なのですね

ディレクターが案内されて「何ですかあれは~!!」と叫んだ三色に断崖・・

ディレクターが案内されて「何ですかあれは~!!」と叫んだ三色に断崖・・

綺麗な三色になったのですね。雨の浸食も凄いですね。

綺麗な三色になったのですね。雨の浸食も凄いですね。

高さ40m全長8キロだそうです。月面を思わせるというので「月の展望台」というそうです。

高さ40m全長8キロだそうです。月面を思わせるというので「月の展望台」というそうです。

上から見ると海辺に打ち寄せる波の様だとナレーションされてますね。この番組、少し前に録ったもの2回(3時間分)、時間がなくてまだ見てないのですが、世界の見たことがない「奇観」、何が見れるのか楽しみです。

上から見ると海辺に打ち寄せる波の様だとナレーションされてますね。この番組、少し前に録ったもの2回(3時間分)、時間がなくてまだ見てないのですが、世界の見たことがない「奇観」、何が見れるのか楽しみです。

流れ落ちる水量が1秒ごとに10万リットルというのも驚きなんですが・・この光景を取材されてた方が何度も何度も「凄い凄い」と叫ばれてました。(すごさは画面からも感じれましたが、実際に見たらそうなるでしょうね~)

流れ落ちる水量が1秒ごとに10万リットルというのも驚きなんですが・・この光景を取材されてた方が何度も何度も「凄い凄い」と叫ばれてました。(すごさは画面からも感じれましたが、実際に見たらそうなるでしょうね~)

「氷の塔」がどんどん高くなって」行きます。

「氷の塔」がどんどん高くなって」行きます。

「40メートル」の高さまで水しぶきが凍りながら積み重なっていくんですね。真ん中の水は普通の滝と同じように下へ下へ吸い込まれていきます。

「40メートル」の高さまで水しぶきが凍りながら積み重なっていくんですね。真ん中の水は普通の滝と同じように下へ下へ吸い込まれていきます。

瞬時に凍っていってるというのがマイナス32度の世界なんですね。

瞬時に凍っていってるというのがマイナス32度の世界なんですね。

この地域が大雨が降るということでこの光景になっているというのです。

この地域が大雨が降るということでこの光景になっているというのです。

「パイナップルエクスプレス」という「大気の川」が大量の雨を降らせるのです。

「パイナップルエクスプレス」という「大気の川」が大量の雨を降らせるのです。

此方も寒暖の差がすごいところで雪の下は「砂」だらけです。夏は砂漠(とはいえないそうですが)状態です。

此方も寒暖の差がすごいところで雪の下は「砂」だらけです。夏は砂漠(とはいえないそうですが)状態です。

東京23区の半分ほどの広さの様です。

東京23区の半分ほどの広さの様です。

川が貫いている辺りはアートのような色彩です。

川が貫いている辺りはアートのような色彩です。

薄いところは水深が浅く濃くなっていくほど水深が深くなっているということです。

薄いところは水深が浅く濃くなっていくほど水深が深くなっているということです。

川の中の砂が色を付けているということでした。

川の中の砂が色を付けているということでした。

砂丘の向こう側は「琵琶湖の12倍」の「アサパスカ湖」です。

砂丘の向こう側は「琵琶湖の12倍」の「アサパスカ湖」です。

ここも寒暖の差で生まれた地だということですね。

ここも寒暖の差で生まれた地だということですね。

この砂の大地サハラ砂漠の様でしょうって現地の方がおっしゃっていたんですが、この映像、ほんとにそんな感じでしたね。

この砂の大地サハラ砂漠の様でしょうって現地の方がおっしゃっていたんですが、この映像、ほんとにそんな感じでしたね。 此方「レベルストーク」での、人工的に爆薬を仕掛けて「雪崩」を起こして生態系を守るための自然保護を取材されてたんですが、雪崩の模様も圧巻で、たくさん撮ったのですが、写真にすると動きがないので・・ピックアップで少しですが・・

此方「レベルストーク」での、人工的に爆薬を仕掛けて「雪崩」を起こして生態系を守るための自然保護を取材されてたんですが、雪崩の模様も圧巻で、たくさん撮ったのですが、写真にすると動きがないので・・ピックアップで少しですが・・

12個の爆薬をヘリから落として・・を繰り返して・・

12個の爆薬をヘリから落として・・を繰り返して・・

爆薬を落として瞬時に離れないといけないのでパイロットも大変です。

爆薬を落として瞬時に離れないといけないのでパイロットも大変です。

ロッキーに春がやってきます。

ロッキーに春がやってきます。

植物達の季節がやってきます。

植物達の季節がやってきます。 でした。

でした。

まずは「アレクサンドラ氷河」です。

まずは「アレクサンドラ氷河」です。

←中でもこのテンプル山が一番人気なのだそうです。

←中でもこのテンプル山が一番人気なのだそうです。

大地の形成って今更ながら凄いって感じますよね。

大地の形成って今更ながら凄いって感じますよね。

観光客に人気の「ボウ湖」 これも氷河から溶け出した水が水源なのです。

観光客に人気の「ボウ湖」 これも氷河から溶け出した水が水源なのです。

氷河で削られ、水が溜まって・こんな素敵すぎる景色が出来上がる自然の営みって素晴らしいですよね。

氷河で削られ、水が溜まって・こんな素敵すぎる景色が出来上がる自然の営みって素晴らしいですよね。

クライン氷河から溶け出した水が注ぎこまれる「アブラハム湖」

クライン氷河から溶け出した水が注ぎこまれる「アブラハム湖」

氷河が岩を削って、できた岩の粉は一粒1000分の2ミリだそうで、この粉(ロックフラワー)が水中にあると、光の屈折の仕方で水の色が変わるというのです。

氷河が岩を削って、できた岩の粉は一粒1000分の2ミリだそうで、この粉(ロックフラワー)が水中にあると、光の屈折の仕方で水の色が変わるというのです。

これも自然の営みですね。光との屈折作用も不思議です。

これも自然の営みですね。光との屈折作用も不思議です。

冬の湖は分厚く氷が張っています。氷の上から観ていたらなんだこれって感じですが、氷の下で見ると素敵ですね~~神秘的です。

冬の湖は分厚く氷が張っています。氷の上から観ていたらなんだこれって感じですが、氷の下で見ると素敵ですね~~神秘的です。

泡が水中で動いていて、「どっちにひっつこうかな~~」っていう感じで動いているんです。ほんとに不思議な光景でした。

泡が水中で動いていて、「どっちにひっつこうかな~~」っていう感じで動いているんです。ほんとに不思議な光景でした。

「アイスバブル」ほんとに天然のアートですね。

「アイスバブル」ほんとに天然のアートですね。

湖底に沈んだ有機物がメタンガスを放出していたんですね。これも自然の摂理ですね。

湖底に沈んだ有機物がメタンガスを放出していたんですね。これも自然の摂理ですね。

ほんとに芸術作品の様でした。

ほんとに芸術作品の様でした。

「七色の湖 スポテッド湖」です。365個(一年だ)の水たまりもなんか神秘的ですね。

「七色の湖 スポテッド湖」です。365個(一年だ)の水たまりもなんか神秘的ですね。

白いところは「塩」だそうです。

白いところは「塩」だそうです。

色の違いは「微生物」の生態系で変わるようです。

色の違いは「微生物」の生態系で変わるようです。

立ち入り禁止の「聖なる場所」だそうで、博士も詳しく調べることはしないとおっしゃってました。

立ち入り禁止の「聖なる場所」だそうで、博士も詳しく調べることはしないとおっしゃってました。

「先住民」の聖なる地として今も守り続けられてるのです。

「先住民」の聖なる地として今も守り続けられてるのです。 ・・・

・・・ 163年前に「万博」が開催されてたんですね。

163年前に「万博」が開催されてたんですね。

この時代にもう最新「テクノロジー」なんですね~~。

この時代にもう最新「テクノロジー」なんですね~~。

なんとこの時に「動く歩道」が

なんとこの時に「動く歩道」が 全長4キロだったそうです。

全長4キロだったそうです。

法隆寺の金堂がもでるの「日本館」だったそうです。

法隆寺の金堂がもでるの「日本館」だったそうです。

実物観てみたいですね~~

実物観てみたいですね~~

「正倉院展」に何度か行って見たものもありますね。「金閣」は当時はこんな感じだったんですね。

「正倉院展」に何度か行って見たものもありますね。「金閣」は当時はこんな感じだったんですね。

「明治天皇」から「国宝類を船で運ぶというのはいかがなものか・・」と言われた担当官「林氏」は「身命をかけて・・」と尽力なさったそうです。

「明治天皇」から「国宝類を船で運ぶというのはいかがなものか・・」と言われた担当官「林氏」は「身命をかけて・・」と尽力なさったそうです。

「抽選権付」の「前売り入場券」一等は当時2000円(およそ130万円)だったそうです。戦後「払い戻し」等されてたようですが、1970年「大阪万博」、2005年「愛知万博(私行きました)」でも使えたようです。

「抽選権付」の「前売り入場券」一等は当時2000円(およそ130万円)だったそうです。戦後「払い戻し」等されてたようですが、1970年「大阪万博」、2005年「愛知万博(私行きました)」でも使えたようです。

「東京万博」開催されてたら凄かったでしょうね~~

「東京万博」開催されてたら凄かったでしょうね~~

「戦争」で断念しないといけなくなったんですね~国の力を示す方向性が・・ですね。残念ですね~

「戦争」で断念しないといけなくなったんですね~国の力を示す方向性が・・ですね。残念ですね~ こんにちわ~

こんにちわ~

これは「人間洗濯機」(ウルトラソニックバス)だそうです。

これは「人間洗濯機」(ウルトラソニックバス)だそうです。

「企業館」ではこんな展示があったんですね。

「企業館」ではこんな展示があったんですね。

会場を回れる「電気自動車」もあったようです。

会場を回れる「電気自動車」もあったようです。

10代に2回ほど行った記憶はあるのですが・・まったく覚えてないですね~「月の石」は見たような・・

10代に2回ほど行った記憶はあるのですが・・まったく覚えてないですね~「月の石」は見たような・・

お祭り広場では各国のパホーマンスが・・タイからは「像」も

お祭り広場では各国のパホーマンスが・・タイからは「像」も

観客の数も凄かったんですね~

観客の数も凄かったんですね~

「前進座」の公演で。「宮部みゆきさん原作」の「あかんべえ」「お化け」が出てきて、お化けが見える人たちとの間のちょっとミステリアスで面白い作品でした。

「前進座」の公演で。「宮部みゆきさん原作」の「あかんべえ」「お化け」が出てきて、お化けが見える人たちとの間のちょっとミステリアスで面白い作品でした。 とばかりに超久々の「写真展」へ・・・すべて見入ってしまうものばかりでしたが、特に印象的だったものをピックアップでご紹介します。

とばかりに超久々の「写真展」へ・・・すべて見入ってしまうものばかりでしたが、特に印象的だったものをピックアップでご紹介します。

なんとなく全体がピンクがかっていて、実際の色合いをご覧いただけないのが残念です。左から順に「前田佳英氏 雪像演舞(青森県)」「山田隆英氏 ドラゴンアイ(八幡平市)」「鶴田圭吾氏 惜春(哲学の径)」「同氏 凍樹にあけぼの(奈良 三峰山)」(この山、故郷の山ですが、行ったことないから余計印象的でした)

なんとなく全体がピンクがかっていて、実際の色合いをご覧いただけないのが残念です。左から順に「前田佳英氏 雪像演舞(青森県)」「山田隆英氏 ドラゴンアイ(八幡平市)」「鶴田圭吾氏 惜春(哲学の径)」「同氏 凍樹にあけぼの(奈良 三峰山)」(この山、故郷の山ですが、行ったことないから余計印象的でした) これも「鶴田圭吾氏 星に思いを(石垣島)」夜の空を撮るのはすごく時間かけての事でしょうね~。

これも「鶴田圭吾氏 星に思いを(石垣島)」夜の空を撮るのはすごく時間かけての事でしょうね~。

左から「Water fall (和歌山県)脇村和宏氏」「砂の吐息(和歌山市磯ノ浦)であいのりこ氏」「山稜 (富山市薬師岳)中西正幸氏」「時空の風(徳島県三好市)中山公章氏」

左から「Water fall (和歌山県)脇村和宏氏」「砂の吐息(和歌山市磯ノ浦)であいのりこ氏」「山稜 (富山市薬師岳)中西正幸氏」「時空の風(徳島県三好市)中山公章氏」

左から「土井喜澄氏 朝焼けを拝む(串本町 橋杭岩)」「同氏 清流の音(新宮市 桑の木の滝)」「脇村和宏氏 清流のリズム(古座川町)」「岡本憲治氏 朝焼けの湖畔に咲(高島市 海津大崎)」

左から「土井喜澄氏 朝焼けを拝む(串本町 橋杭岩)」「同氏 清流の音(新宮市 桑の木の滝)」「脇村和宏氏 清流のリズム(古座川町)」「岡本憲治氏 朝焼けの湖畔に咲(高島市 海津大崎)」

左から「岡本憲治氏 夕刻の瀑布(茅野市 乙女滝)」「米村昌則氏 湖面鏡(古座川町)」「中尾建夫氏 過疎の村 高原 (中辺路町 高原)」「西村忠夫氏 夕暮れ(輪島市)」西村氏とお話しできまして・・この「棚田」の話の時に「今は米作りもできない状況で・・」とおっしゃってました。

左から「岡本憲治氏 夕刻の瀑布(茅野市 乙女滝)」「米村昌則氏 湖面鏡(古座川町)」「中尾建夫氏 過疎の村 高原 (中辺路町 高原)」「西村忠夫氏 夕暮れ(輪島市)」西村氏とお話しできまして・・この「棚田」の話の時に「今は米作りもできない状況で・・」とおっしゃってました。 「脇村和宏氏 神秘に魅せられて(由良町 白崎海岸)」この写真の前では、多くの人がじっくり見られていたのが印象的でした。「脇村氏」に「天の川がこんな感じで撮れてて・・時間かけられてたんでしょうね?」ってお声がけできたのですが、「構図を決めて・・・天の川も現れてくれて有難かったです・・こちらの

「脇村和宏氏 神秘に魅せられて(由良町 白崎海岸)」この写真の前では、多くの人がじっくり見られていたのが印象的でした。「脇村氏」に「天の川がこんな感じで撮れてて・・時間かけられてたんでしょうね?」ってお声がけできたのですが、「構図を決めて・・・天の川も現れてくれて有難かったです・・こちらの

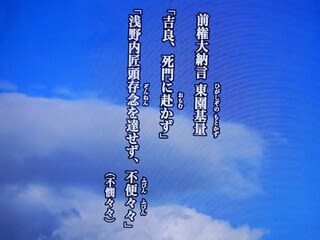

今回は「政治的なテロ」としての考察となってます。この「東山天皇」は「刃傷事件」の時には「御喜悦だった」(お喜びになっていたということですね)でも(綱吉は勅使に対して過剰な気遣いで切腹を明示、天皇は浅野家に対して尋常ない配慮をなされたというすれ違いが起こったのですね)

今回は「政治的なテロ」としての考察となってます。この「東山天皇」は「刃傷事件」の時には「御喜悦だった」(お喜びになっていたということですね)でも(綱吉は勅使に対して過剰な気遣いで切腹を明示、天皇は浅野家に対して尋常ない配慮をなされたというすれ違いが起こったのですね)

「前権大納言 東園さん」も「存念を達せず「不憫」だと言われてますね。「大石家」は「天皇家」縁続きだったということも幸いしたようですが、「天皇家」が「吉良家」に対して抱いていた「遺恨」もあったようですね。

「前権大納言 東園さん」も「存念を達せず「不憫」だと言われてますね。「大石家」は「天皇家」縁続きだったということも幸いしたようですが、「天皇家」が「吉良家」に対して抱いていた「遺恨」もあったようですね。

この方が関わっていたような感じですね。

この方が関わっていたような感じですね。

「吉良上野介」は「天皇」を退位に追い込んでいたのですね。

「吉良上野介」は「天皇」を退位に追い込んでいたのですね。

「大石さん」は「天皇家」を味方につけることを念頭に緻密の計画を立てて行ったのでしょうね。

「大石さん」は「天皇家」を味方につけることを念頭に緻密の計画を立てて行ったのでしょうね。

これで「天皇の忠臣蔵」と言ってよいような形になったのでしょうね。

これで「天皇の忠臣蔵」と言ってよいような形になったのでしょうね。

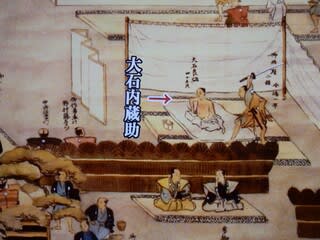

「安兵衛さんの鎖帷子」や「上野介の首洗い井戸」も現存してるんですね。↑の絵の説明では「吉良邸裏の回向院」の門は「後難」を恐れた住職が開けてくれなかったということです。

「安兵衛さんの鎖帷子」や「上野介の首洗い井戸」も現存してるんですね。↑の絵の説明では「吉良邸裏の回向院」の門は「後難」を恐れた住職が開けてくれなかったということです。

「細川家」で切腹された「大石さん」のお姿も描かれています。

「細川家」で切腹された「大石さん」のお姿も描かれています。

此方の切腹の地(細川家の庭)は「清めなくてもよい・・」と当時の藩主が命じたそうで、そのままの状態で残されたようです。(細川家の守り神として・・)

此方の切腹の地(細川家の庭)は「清めなくてもよい・・」と当時の藩主が命じたそうで、そのままの状態で残されたようです。(細川家の守り神として・・)

「基煕さん」は地位も安泰で、その後明治元年には「浪士を表彰」するための「勅書」も泉岳寺に届けられているのです。

「基煕さん」は地位も安泰で、その後明治元年には「浪士を表彰」するための「勅書」も泉岳寺に届けられているのです。

近衛家の墓所には「四十七士の位牌」も安置されているのです。

近衛家の墓所には「四十七士の位牌」も安置されているのです。

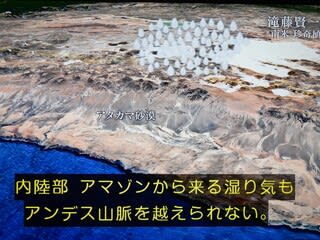

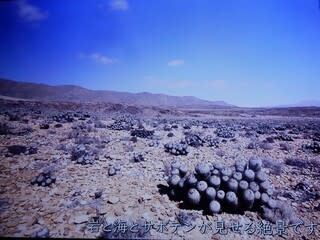

年間降水量が10㎜もない

年間降水量が10㎜もない

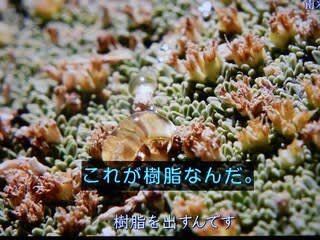

クッション植物とも言われてるようですが、独特ですね~~

クッション植物とも言われてるようですが、独特ですね~~

過酷な気候の中で水分を保つ等のために適応進化しながら生きているのですね。

過酷な気候の中で水分を保つ等のために適応進化しながら生きているのですね。

なんと1年に1ミリしか成長しないとは

なんと1年に1ミリしか成長しないとは

この植物も独自で過酷な気候から自らを守りながら(隙間を樹脂がふさぐので熱が逃げないのです)生きているのです。

この植物も独自で過酷な気候から自らを守りながら(隙間を樹脂がふさぐので熱が逃げないのです)生きているのです。

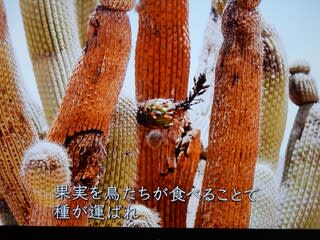

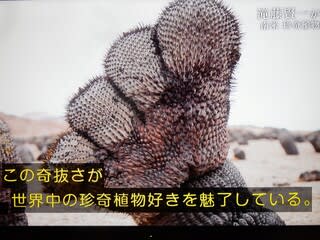

今度は此方の「燭台」とも言われてるサボテンです。

今度は此方の「燭台」とも言われてるサボテンです。

長生きしているのもので樹齢700年だとか・・・

長生きしているのもので樹齢700年だとか・・・

アンデス山脈の映像では今まで見たことがなかった姿を観ましたが、山脈内の砂漠ですよね。

アンデス山脈の映像では今まで見たことがなかった姿を観ましたが、山脈内の砂漠ですよね。

40年間一滴も雨が降っていないところもあるようです。

40年間一滴も雨が降っていないところもあるようです。

このサボテンの根っこは背の高いサボテンを支えるために幹からの周囲に長さ8メートルまで広がってるそうです。

このサボテンの根っこは背の高いサボテンを支えるために幹からの周囲に長さ8メートルまで広がってるそうです。

此方のチリでは2番目に古い教会では門柱も「サボテン」が使われています。

此方のチリでは2番目に古い教会では門柱も「サボテン」が使われています。

キリストの復活までの14の場面が壁に飾られているのですが、額装にサボテンが使われています。

キリストの復活までの14の場面が壁に飾られているのですが、額装にサボテンが使われています。

天井もサボテン材、で、何度も何度も復元されてるそうです。

天井もサボテン材、で、何度も何度も復元されてるそうです。

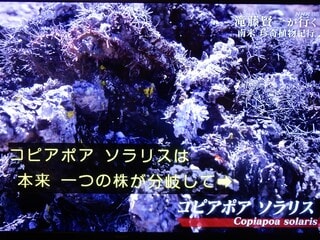

太平洋の「霧」がわずかの恵みとなっていますが・・滝藤さんが見たいという「コピアポア」は・・

太平洋の「霧」がわずかの恵みとなっていますが・・滝藤さんが見たいという「コピアポア」は・・

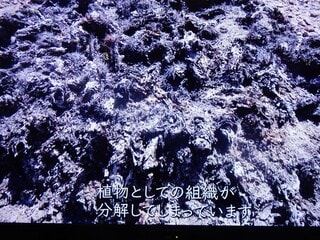

ほとんどが枯れてしまっていて・・

ほとんどが枯れてしまっていて・・

3枚の写真が本来の光り輝く「コピアポア」・・太陽のように金色に輝くので「ソラリス」と言われているのですが・・・

3枚の写真が本来の光り輝く「コピアポア」・・太陽のように金色に輝くので「ソラリス」と言われているのですが・・・

何千という数が干からびてしまってるのです。

何千という数が干からびてしまってるのです。

ここ20年間は以前のように雨が降っていないようです

ここ20年間は以前のように雨が降っていないようです

滝藤さんは元気な姿を残念ながら見れなくて・・

滝藤さんは元気な姿を残念ながら見れなくて・・

滝藤さんが帰国した後に枯れていた「ソラリス」が蕾を付けたそうです。

滝藤さんが帰国した後に枯れていた「ソラリス」が蕾を付けたそうです。

これもまた独特なサボテンです。

これもまた独特なサボテンです。

白い部分はワックスのようなもので、水分の蒸発を防いでいるそうです。このサボテンも水分を失う広い葉はトゲに変えるという生体だとか。

白い部分はワックスのようなもので、水分の蒸発を防いでいるそうです。このサボテンも水分を失う広い葉はトゲに変えるという生体だとか。

「光合成は「茎」で行ってるとか・・

「光合成は「茎」で行ってるとか・・

南アフリカ紀行でもそうでしたが、珍奇植物は こちらでも「盗掘」が頻繁になってきているようです。

南アフリカ紀行でもそうでしたが、珍奇植物は こちらでも「盗掘」が頻繁になってきているようです。

砂漠化が進んでいるという現実に・・

砂漠化が進んでいるという現実に・・

今回来れてよかったけど・・先ではどんなことになるか・・ともっと植物を育ててるものとして、知るということをやって行かないと‥とおっしゃってました。

今回来れてよかったけど・・先ではどんなことになるか・・ともっと植物を育ててるものとして、知るということをやって行かないと‥とおっしゃってました。

「サボテン」(南米で見たいのはコピアポアだとか)をみてみたいという「滝藤さん」ですが、驚嘆ばかりされてましたね。

「サボテン」(南米で見たいのはコピアポアだとか)をみてみたいという「滝藤さん」ですが、驚嘆ばかりされてましたね。

「コピアポア」も後ほど出てくるようですが・・この2種も含め見たことがないサボテンばかり紹介されるのでしょう。では映像順にピックアップで・・

「コピアポア」も後ほど出てくるようですが・・この2種も含め見たことがないサボテンばかり紹介されるのでしょう。では映像順にピックアップで・・

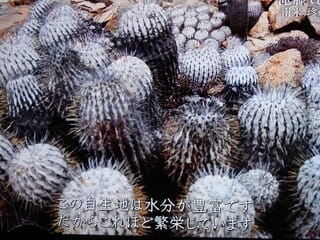

当然園芸店とは違う色合いのものです

当然園芸店とは違う色合いのものです

園芸店では「緑色」ですよね。過酷な気象条件でこんな色になっちゃうんですよね(降水量も少ないし気温の高低差が半端ないようですし・・)

園芸店では「緑色」ですよね。過酷な気象条件でこんな色になっちゃうんですよね(降水量も少ないし気温の高低差が半端ないようですし・・)

砂漠って言ってもいいような処ですね。

砂漠って言ってもいいような処ですね。

ほんとに梅干しみたいですね。(過酷なところで適応するためにこれは濃い赤い色素を持つようです)

ほんとに梅干しみたいですね。(過酷なところで適応するためにこれは濃い赤い色素を持つようです)

色素で太陽光からDNAを守っていて、その太陽光をさえぎるために「トゲ」を伸ばしているそうです。

色素で太陽光からDNAを守っていて、その太陽光をさえぎるために「トゲ」を伸ばしているそうです。

降水量の少ない地で進化しながら生きるために必要な水分も「トゲ」で集めてるそうです。何百年何千年かけて環境と気候に適応したようです。

降水量の少ない地で進化しながら生きるために必要な水分も「トゲ」で集めてるそうです。何百年何千年かけて環境と気候に適応したようです。

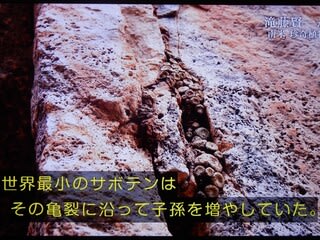

世界最小のサボテンだそうです。↑の「リリプターナ」は12ミリしかないのです。小さいから耐えれる

世界最小のサボテンだそうです。↑の「リリプターナ」は12ミリしかないのです。小さいから耐えれる

1.2年雨が降らなくても小さいから耐えれてる・・っていうことでした。

1.2年雨が降らなくても小さいから耐えれてる・・っていうことでした。

種が亀裂に沿って下に流れてまたグループができるのです。大きな個体は100歳以上だとか・・過酷な環境で凄い生命力ですよね。

種が亀裂に沿って下に流れてまたグループができるのです。大きな個体は100歳以上だとか・・過酷な環境で凄い生命力ですよね。

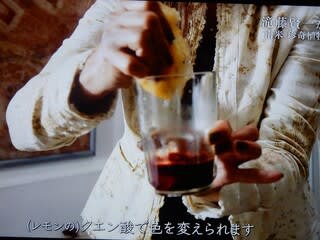

「サボテン」についた「カイガラムシ」がなんと・・・染料に利用されてるそうです。

「サボテン」についた「カイガラムシ」がなんと・・・染料に利用されてるそうです。

「カイガラ虫」を集めてお湯で溶いて「クエン酸(レモン汁)」を混ぜると紫色からオレンジ色になるのです。いろいろな色に変調させて、マフラー等を制作されてました。

「カイガラ虫」を集めてお湯で溶いて「クエン酸(レモン汁)」を混ぜると紫色からオレンジ色になるのです。いろいろな色に変調させて、マフラー等を制作されてました。

ベートーベンに傾倒していて、チェロやオルガンを弾いたりしていたようです。ベートーベンが考えながら歩いている姿をまねしていたようです(この写真は謙治さんの在りし日の姿でよくメディアで出てきますよね)

ベートーベンに傾倒していて、チェロやオルガンを弾いたりしていたようです。ベートーベンが考えながら歩いている姿をまねしていたようです(この写真は謙治さんの在りし日の姿でよくメディアで出てきますよね)

「セロ弾きのゴーシュ」も、「永訣の朝」も実体験からの物語ですね。「永訣の朝」は愛する妹さん(トシさん)との別れの朝の情景が描かれててドラマでもその場面は涙を誘いました。

「セロ弾きのゴーシュ」も、「永訣の朝」も実体験からの物語ですね。「永訣の朝」は愛する妹さん(トシさん)との別れの朝の情景が描かれててドラマでもその場面は涙を誘いました。

「銀河鉄道の夜」を書き始めたのもトシさんの死がきっかけになっているとか・・そして・・

「銀河鉄道の夜」を書き始めたのもトシさんの死がきっかけになっているとか・・そして・・

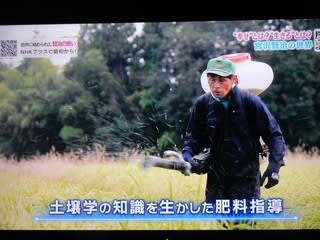

「やませ」という気象現象で稲が被害を受けてしまうのを何とかしないと‥という現実行動への決断をしながら「雨にも負けず・・」という思いを手帳にメモしていくのです(後に詩として教科書に載せられるのですね)

「やませ」という気象現象で稲が被害を受けてしまうのを何とかしないと‥という現実行動への決断をしながら「雨にも負けず・・」という思いを手帳にメモしていくのです(後に詩として教科書に載せられるのですね)

農業の事を勉強しながら「冷害に強い品種」を見出して農家へ推奨したそうです。

農業の事を勉強しながら「冷害に強い品種」を見出して農家へ推奨したそうです。

「肥料」も研究して「設計書」も作成されてるんですね。

「肥料」も研究して「設計書」も作成されてるんですね。

農家の皆さんに「相談所」まで設けて尽力なさったのですね。

農家の皆さんに「相談所」まで設けて尽力なさったのですね。

考えた「賢治さんの農業」はお金がかかってしまうのですよね。そこで挫折、その後は「結核」になってしまって苦しみの生活となってしまうのです。

考えた「賢治さんの農業」はお金がかかってしまうのですよね。そこで挫折、その後は「結核」になってしまって苦しみの生活となってしまうのです。 「雨にも負けず・・」は自分の願望とか願いを自分に向けて書いた言葉だったようです。

「雨にも負けず・・」は自分の願望とか願いを自分に向けて書いた言葉だったようです。

この物語は「未完」の作品なんだとか・・その「銀河」の事をどうやって知ったのか?を検証されてました。

この物語は「未完」の作品なんだとか・・その「銀河」の事をどうやって知ったのか?を検証されてました。

当時この観測所へ通って「銀河系」等を学んでらしたようです。

当時この観測所へ通って「銀河系」等を学んでらしたようです。

旧暦の七夕の時期、8月6日PM11時に起こる天文現象を物語(白鳥の停車場に到着する)と融合させているのですね。

旧暦の七夕の時期、8月6日PM11時に起こる天文現象を物語(白鳥の停車場に到着する)と融合させているのですね。

「天の川銀河」を「大きな両面の凸レンズ」と表現されてます。

「天の川銀河」を「大きな両面の凸レンズ」と表現されてます。

物語を書くために観測したり、事前に書物を読まれていたのですね。

物語を書くために観測したり、事前に書物を読まれていたのですね。

この「銀河・・」は「宮崎駿さんの千と千尋の神隠し」や、「米津玄師さんのカムパネルラ」に影響を与えています。

この「銀河・・」は「宮崎駿さんの千と千尋の神隠し」や、「米津玄師さんのカムパネルラ」に影響を与えています。

3Dでの「銀河鉄道の旅」へ・・

3Dでの「銀河鉄道の旅」へ・・

出発点の北十字の「はくちょう座」から終着駅の南十字の「みなみじゅうじ座」への旅ということだったのです。

出発点の北十字の「はくちょう座」から終着駅の南十字の「みなみじゅうじ座」への旅ということだったのです。

「米津師さん」カムパネラの死の原因になった「サネリ」の思いを歌った曲も創られてるようですね。「宮崎駿さん」は影のような人物を「死者」とされてるようです。妹さんの「死」が「生と死」に向き合うきっかけになったのでしょうね。

「米津師さん」カムパネラの死の原因になった「サネリ」の思いを歌った曲も創られてるようですね。「宮崎駿さん」は影のような人物を「死者」とされてるようです。妹さんの「死」が「生と死」に向き合うきっかけになったのでしょうね。

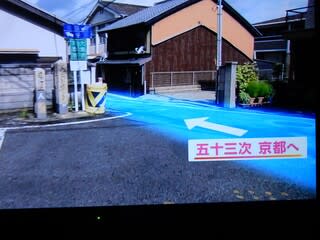

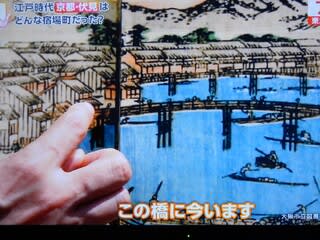

秀吉の時代に作られた時は「石の橋」だったそうで今もその一部が残されています。三条大橋は何度も歩いたことがありましたが、この遺跡には気が付いてなかったです~~

秀吉の時代に作られた時は「石の橋」だったそうで今もその一部が残されています。三条大橋は何度も歩いたことがありましたが、この遺跡には気が付いてなかったです~~

ここ三条大橋がゴールなのですが、「広重」が描いた三条大橋の絵は「木の橋」になっています(あの人は想像で書いているのだ・・とタモリさん・・紀行番組でも「比叡山」は見えない所でも、書き込まれてたり・・・・そんなことを言ってらした有識者もいましたね)

ここ三条大橋がゴールなのですが、「広重」が描いた三条大橋の絵は「木の橋」になっています(あの人は想像で書いているのだ・・とタモリさん・・紀行番組でも「比叡山」は見えない所でも、書き込まれてたり・・・・そんなことを言ってらした有識者もいましたね)

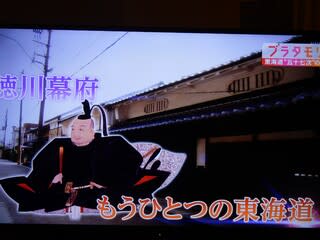

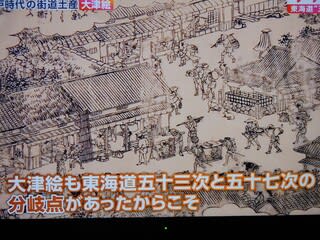

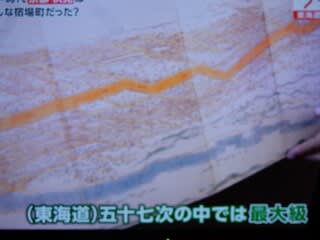

「徳川」が作った「五十七次」というルートがあったのですね。

「徳川」が作った「五十七次」というルートがあったのですね。

「大阪」までのルートです

「大阪」までのルートです

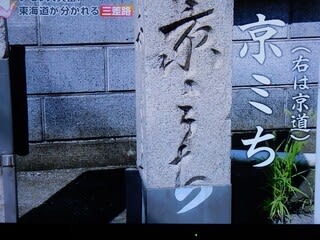

大津側に少し戻ったあたりで、南西に進むと三叉路が見えてきました。

大津側に少し戻ったあたりで、南西に進むと三叉路が見えてきました。

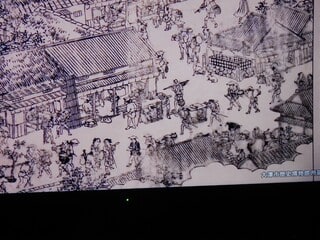

こちら辺りで江戸時代は「大津絵」という手書きの絵が道中のお土産で人気があったそうです。

こちら辺りで江戸時代は「大津絵」という手書きの絵が道中のお土産で人気があったそうです。

手書きでも大量生産するために型を作って描いていかれてたようです。

手書きでも大量生産するために型を作って描いていかれてたようです。

江戸時代の三差路、タイムスリップしてみたくなりますね~~。

江戸時代の三差路、タイムスリップしてみたくなりますね~~。

「徳川幕府」としては大名と天皇の接触をさえぎるためにこのルートを作ったのですね。

「徳川幕府」としては大名と天皇の接触をさえぎるためにこのルートを作ったのですね。

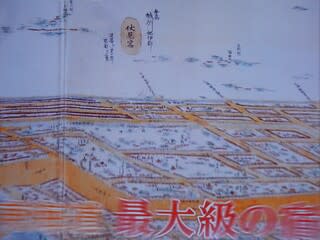

伏見稲荷へは行ってますが、この「元宿場町」だった「伏見」の元東海道ルートを散策しにいきたな~~

伏見稲荷へは行ってますが、この「元宿場町」だった「伏見」の元東海道ルートを散策しにいきたな~~

この「豪川」も興味津々でした。秀吉の時代の伏見城のお堀だったんですね~~

この「豪川」も興味津々でした。秀吉の時代の伏見城のお堀だったんですね~~

「家康」はこれを利用して「流通」ルートも作って宿場町を発展させたようです。

「家康」はこれを利用して「流通」ルートも作って宿場町を発展させたようです。

家康は「伏見」で過ごしたのが一番多かったようです。そして・

家康は「伏見」で過ごしたのが一番多かったようです。そして・

こちらを寄進した水戸の「徳川頼房」が「伏見」で生まれてるそうです。

こちらを寄進した水戸の「徳川頼房」が「伏見」で生まれてるそうです。

わが紀州藩主の「徳川頼宜」もこちらを寄進してて、「伏見」で誕生だそうです。

わが紀州藩主の「徳川頼宜」もこちらを寄進してて、「伏見」で誕生だそうです。

尾張「徳川義直」も伏見で生まれた・・とか・・

尾張「徳川義直」も伏見で生まれた・・とか・・

どんだけ代が続いてるんでしょう~和歌山へ着た頃はよく買ってましたね~(和歌浦せんべいなど今は色々な創作和菓子が豊富です)

どんだけ代が続いてるんでしょう~和歌山へ着た頃はよく買ってましたね~(和歌浦せんべいなど今は色々な創作和菓子が豊富です)

こちらも江戸時代にタイムスリップしたいですね~~

こちらも江戸時代にタイムスリップしたいですね~~