録ってあった「家康の世界地図」を見ていましたら知らなかった事ばかりで・家康って「どうする・・」ではなくて晩年は「こうするんだ」という人だったようで・・

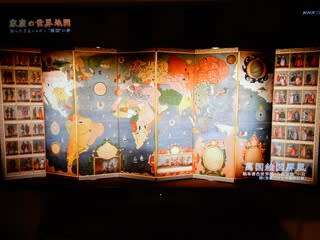

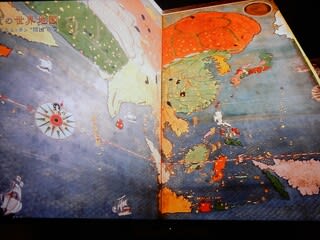

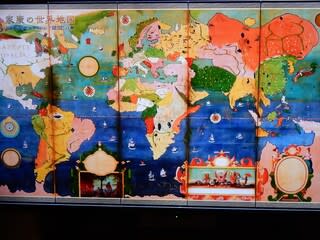

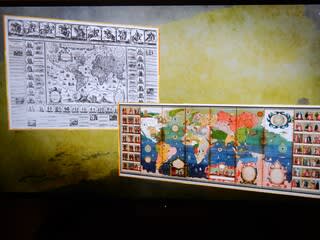

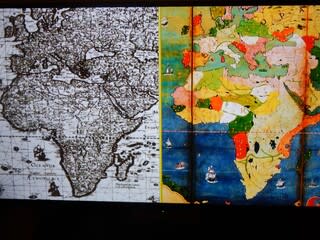

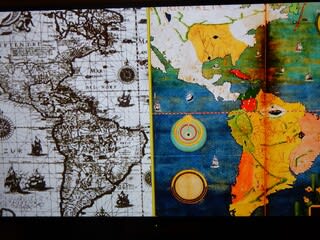

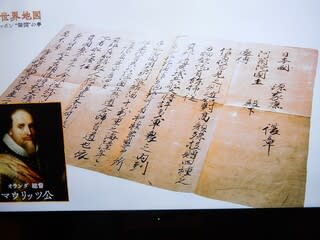

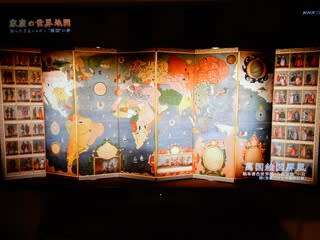

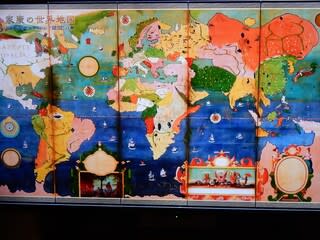

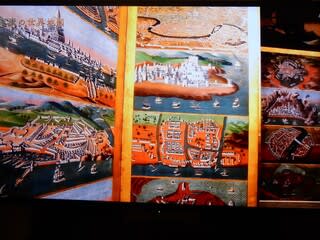

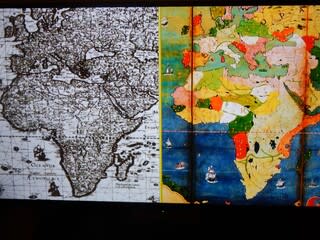

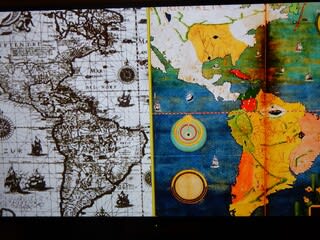

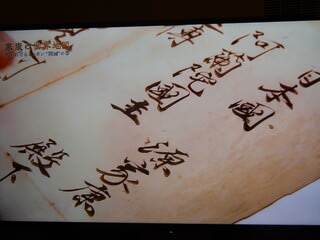

家康が愛用していた「世界地図」です。

家康が愛用していた「世界地図」です。

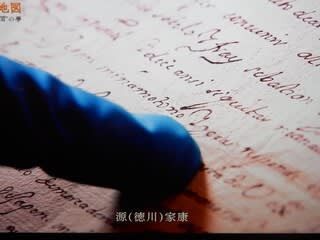

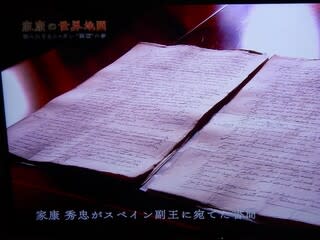

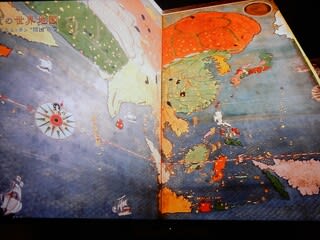

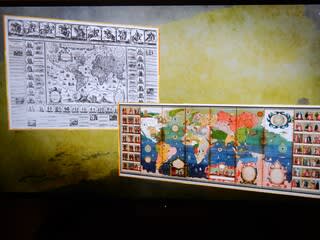

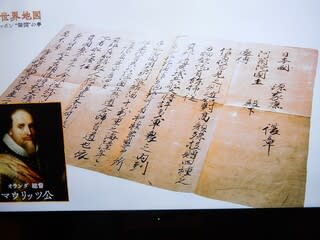

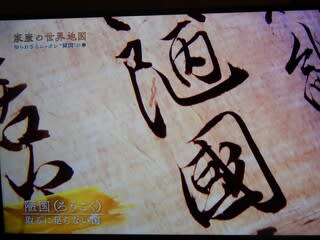

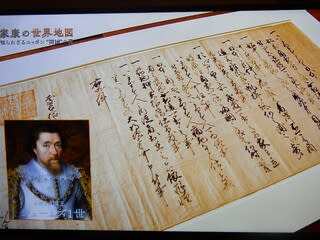

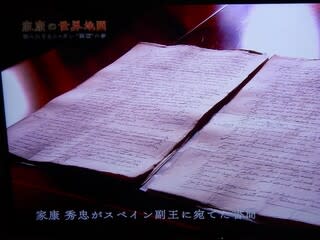

この本にも記録されてるようで、家康は「貿易」を進めたかったそうです。

この本にも記録されてるようで、家康は「貿易」を進めたかったそうです。

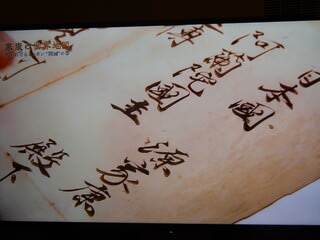

この地図ではまだ「北海道」が描かれてません

この地図ではまだ「北海道」が描かれてません

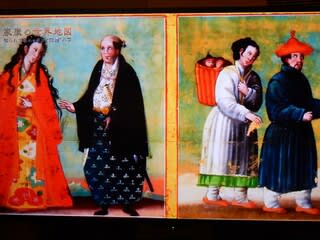

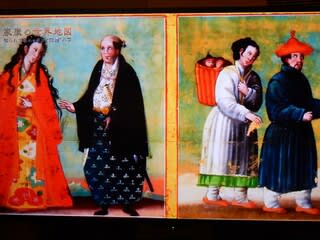

当時の民族が42種描かれてるようです。

当時の民族が42種描かれてるようです。

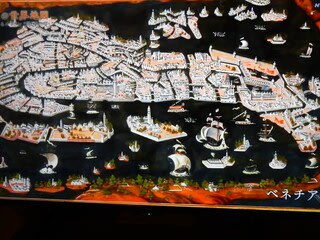

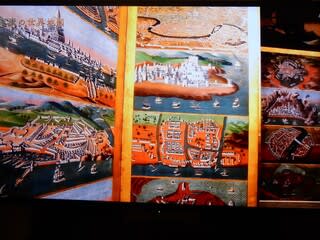

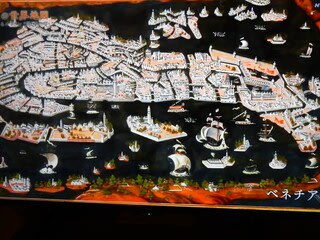

国王も、港も、街も正確に描かれてるようです。

国王も、港も、街も正確に描かれてるようです。

「ブラウ氏」が出版したものとほとんど同じだということでした。

「ブラウ氏」が出版したものとほとんど同じだということでした。

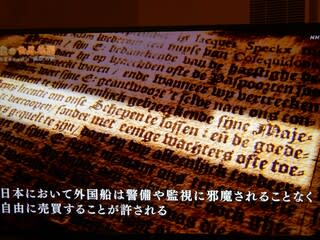

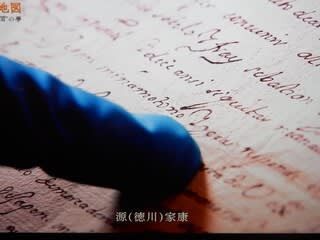

大河でも登場されてた「按針さん」との交流があったからですね。ここからいろんな国との交易が始まっていきます。

大河でも登場されてた「按針さん」との交流があったからですね。ここからいろんな国との交易が始まっていきます。

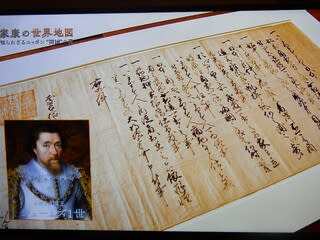

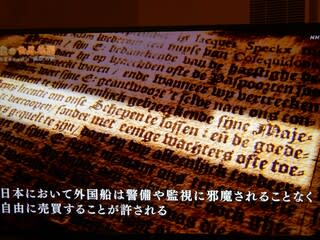

諸外国とのやり取りが「あちらの国と同じように・・」という、家康の差配が生きてくるのです。

諸外国とのやり取りが「あちらの国と同じように・・」という、家康の差配が生きてくるのです。

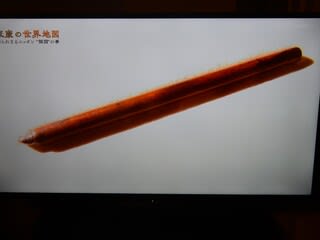

久能山東照宮にある、家康が使っていた「鉛筆」

久能山東照宮にある、家康が使っていた「鉛筆」

「はかり」のようです。

「はかり」のようです。

「香木」は信長が頂いたという「蘭奢待」とは一味違いますが・・・「銀」を作らせていたというのも初めて知りました。当時は日本で世界の3割を作っていたそうです。

「香木」は信長が頂いたという「蘭奢待」とは一味違いますが・・・「銀」を作らせていたというのも初めて知りました。当時は日本で世界の3割を作っていたそうです。

貿易で苦境に・・

貿易で苦境に・・

生糸の値段が跳ね上がり貿易赤字になってしまいます。

生糸の値段が跳ね上がり貿易赤字になってしまいます。

イギリスに「航路」を教えて「競争」をさせるという手を打ちます。

イギリスに「航路」を教えて「競争」をさせるという手を打ちます。

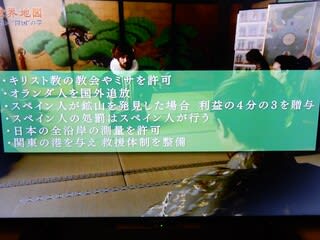

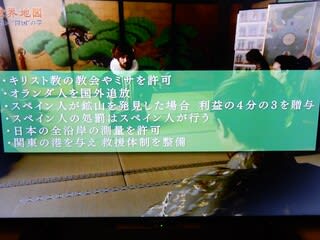

交渉条件も悩ましいことばかりです。

交渉条件も悩ましいことばかりです。

輸出されてるものすべて凄い調度品ですね。

輸出されてるものすべて凄い調度品ですね。

禁教令が出されて家康の外交が頓挫してしまいます。

禁教令が出されて家康の外交が頓挫してしまいます。

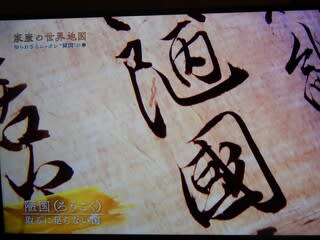

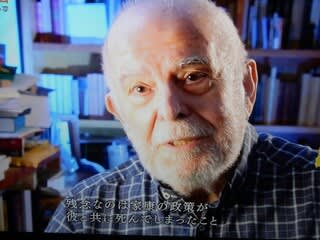

亡くなってしまってからは「秀忠の外交政策」で・・

鎖国体制となってしまうのです。

鎖国体制となってしまうのです。

晩年の家康は精力的に外交を進めていたんですね。

できました。

できました。

家康が愛用していた「世界地図」です。

家康が愛用していた「世界地図」です。

この本にも記録されてるようで、家康は「貿易」を進めたかったそうです。

この本にも記録されてるようで、家康は「貿易」を進めたかったそうです。

この地図ではまだ「北海道」が描かれてません

この地図ではまだ「北海道」が描かれてません

当時の民族が42種描かれてるようです。

当時の民族が42種描かれてるようです。

国王も、港も、街も正確に描かれてるようです。

国王も、港も、街も正確に描かれてるようです。

「ブラウ氏」が出版したものとほとんど同じだということでした。

「ブラウ氏」が出版したものとほとんど同じだということでした。

大河でも登場されてた「按針さん」との交流があったからですね。ここからいろんな国との交易が始まっていきます。

大河でも登場されてた「按針さん」との交流があったからですね。ここからいろんな国との交易が始まっていきます。

諸外国とのやり取りが「あちらの国と同じように・・」という、家康の差配が生きてくるのです。

諸外国とのやり取りが「あちらの国と同じように・・」という、家康の差配が生きてくるのです。

久能山東照宮にある、家康が使っていた「鉛筆」

久能山東照宮にある、家康が使っていた「鉛筆」

「はかり」のようです。

「はかり」のようです。

「香木」は信長が頂いたという「蘭奢待」とは一味違いますが・・・「銀」を作らせていたというのも初めて知りました。当時は日本で世界の3割を作っていたそうです。

「香木」は信長が頂いたという「蘭奢待」とは一味違いますが・・・「銀」を作らせていたというのも初めて知りました。当時は日本で世界の3割を作っていたそうです。 貿易で苦境に・・

貿易で苦境に・・

生糸の値段が跳ね上がり貿易赤字になってしまいます。

生糸の値段が跳ね上がり貿易赤字になってしまいます。

イギリスに「航路」を教えて「競争」をさせるという手を打ちます。

イギリスに「航路」を教えて「競争」をさせるという手を打ちます。

交渉条件も悩ましいことばかりです。

交渉条件も悩ましいことばかりです。

輸出されてるものすべて凄い調度品ですね。

輸出されてるものすべて凄い調度品ですね。

禁教令が出されて家康の外交が頓挫してしまいます。

禁教令が出されて家康の外交が頓挫してしまいます。亡くなってしまってからは「秀忠の外交政策」で・・

鎖国体制となってしまうのです。

鎖国体制となってしまうのです。晩年の家康は精力的に外交を進めていたんですね。

できました。

できました。

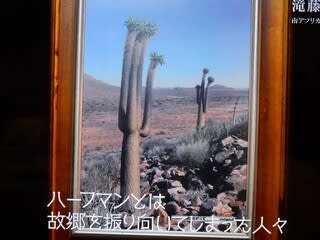

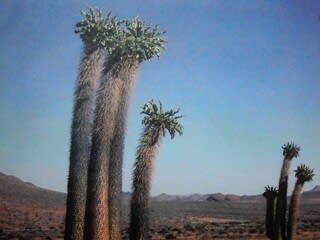

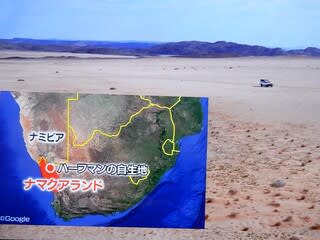

「ナマクアナム」という名前から「たくさん生えているところを「ナマクアランド」となっています。

「ナマクアナム」という名前から「たくさん生えているところを「ナマクアランド」となっています。

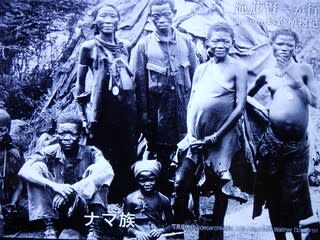

「ナミビアの先住民 ナマ族」が民族争いで南アフリカに逃れた際に前向きに生きることをせず、自分たちの境遇を憂いたそうで、その人達が神に咎められ植物にされたと伝わっているのです。(人間が植物にされたからハーフマンなんですね)

「ナミビアの先住民 ナマ族」が民族争いで南アフリカに逃れた際に前向きに生きることをせず、自分たちの境遇を憂いたそうで、その人達が神に咎められ植物にされたと伝わっているのです。(人間が植物にされたからハーフマンなんですね) 滝藤さん達は「ハーフマン」の自生地に向かいまして・・

滝藤さん達は「ハーフマン」の自生地に向かいまして・・

途中、貴重な南アフリカの植物を盗もうとする人が後を絶たないという話と、「ハーフマン」を盗んだ人を捕まえたという案内人さん(警察官です)の話では「罰金ではなく禁固刑7年」だというお話でした。

途中、貴重な南アフリカの植物を盗もうとする人が後を絶たないという話と、「ハーフマン」を盗んだ人を捕まえたという案内人さん(警察官です)の話では「罰金ではなく禁固刑7年」だというお話でした。

すべて「真北をむいてます」

すべて「真北をむいてます」

花を咲かせようとしています。

花を咲かせようとしています。

温度を下げてくれて、灼熱の大地に植物が生き残れるのは「貴重な石英」との共生です。

温度を下げてくれて、灼熱の大地に植物が生き残れるのは「貴重な石英」との共生です。

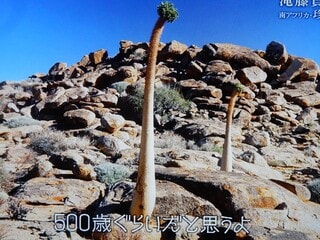

3メートルほどの「ハーフマン」500歳ですって!!3センチほどの石との隙間から生命を維持させています。

3メートルほどの「ハーフマン」500歳ですって!!3センチほどの石との隙間から生命を維持させています。 滝藤さんもすごい植物達を見てきて、「過酷で限られたところで生きていくには、努力をしないといけないということだ」と感慨深げでした。

滝藤さんもすごい植物達を見てきて、「過酷で限られたところで生きていくには、努力をしないといけないということだ」と感慨深げでした。

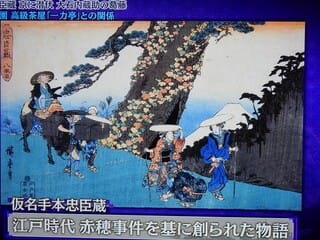

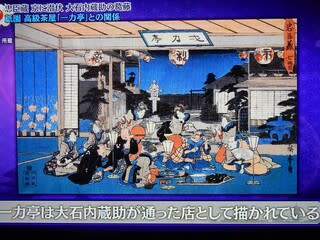

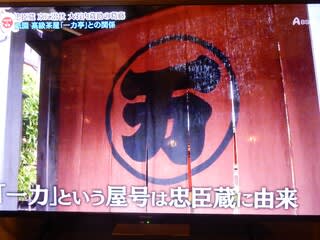

忠臣蔵で有名になった「一力亭」ですが、

忠臣蔵で有名になった「一力亭」ですが、

屋号は「万屋」だったのが、有名になってから「万」を分割して「一力」と、替えたということでした。

屋号は「万屋」だったのが、有名になってから「万」を分割して「一力」と、替えたということでした。

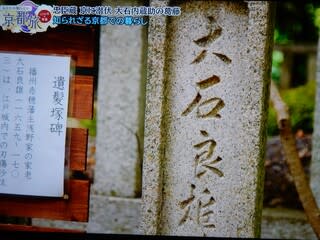

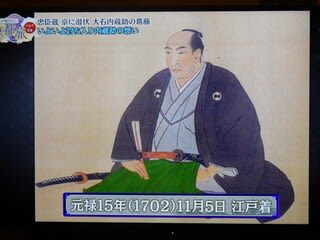

「大石内蔵助」の所縁の地を巡る旅、最初は「御寺 泉涌寺」の塔頭「來迎院」から・・

「大石内蔵助」の所縁の地を巡る旅、最初は「御寺 泉涌寺」の塔頭「來迎院」から・・

「弘法大師様」が、井戸もほっておられるというのは過去ログでもご紹介したと思いますが、ここに「大石様」もおられたようです。

「弘法大師様」が、井戸もほっておられるというのは過去ログでもご紹介したと思いますが、ここに「大石様」もおられたようです。

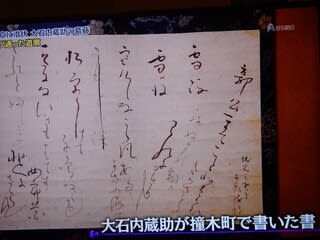

「内蔵助直筆」だそうです。建てられていたんですね。

「内蔵助直筆」だそうです。建てられていたんですね。

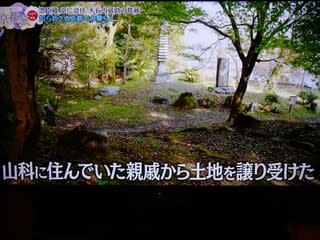

「お庭」も造られてたようです

「お庭」も造られてたようです

ご親戚が住職さんだったようです。

ご親戚が住職さんだったようです。

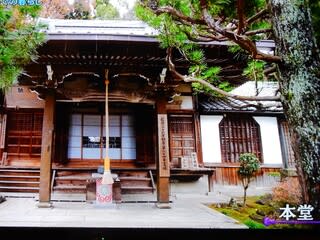

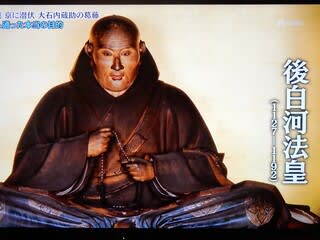

「本堂」のお地蔵様(らしからぬ像ですよね)に願掛けをされていたようです。(討ち入りではなくてあくまでも浅野家再興を願われてたそうです)

「本堂」のお地蔵様(らしからぬ像ですよね)に願掛けをされていたようです。(討ち入りではなくてあくまでも浅野家再興を願われてたそうです)

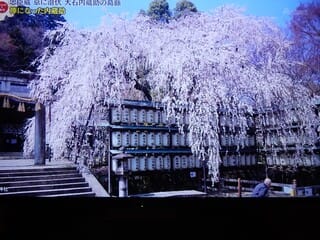

こちらも所縁の地「岩屋寺」この傍に居宅があったそうです。

こちらも所縁の地「岩屋寺」この傍に居宅があったそうです。

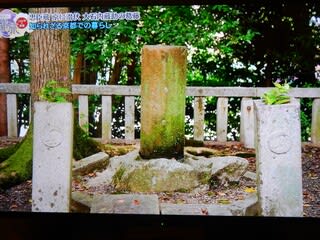

塚がある辺りが住んでおられたところだそうです

塚がある辺りが住んでおられたところだそうです

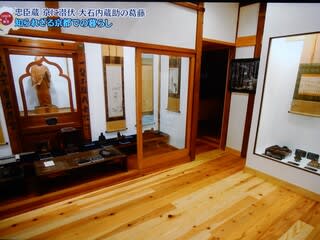

本堂内に生活されてたもの等を展示されてます。

本堂内に生活されてたもの等を展示されてます。

説得に苦労されたそうです。

説得に苦労されたそうです。

未公開なのに丁度放送日が14日なので特別に「御開帳」となりました。「ご本尊」です。いつもここでも再興の祈願をなされていたそうです。

未公開なのに丁度放送日が14日なので特別に「御開帳」となりました。「ご本尊」です。いつもここでも再興の祈願をなされていたそうです。

「伏見の遊郭」へ通われてたのはドラマなどでは目くらましといわれていますが、ストレス解消していたのでは・・ということでした。

「伏見の遊郭」へ通われてたのはドラマなどでは目くらましといわれていますが、ストレス解消していたのでは・・ということでした。

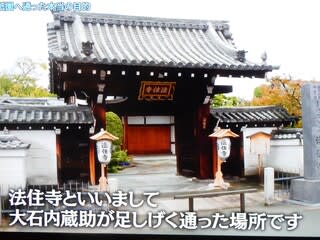

こちらでも再興祈願されてたそうです。

こちらでも再興祈願されてたそうです。 こちらへ来られる公家さんに江戸の様子を訊いてらしたそうです。

こちらへ来られる公家さんに江戸の様子を訊いてらしたそうです。

「再興ならず・・」で、「討ち入り」を決められたそうです

「再興ならず・・」で、「討ち入り」を決められたそうです

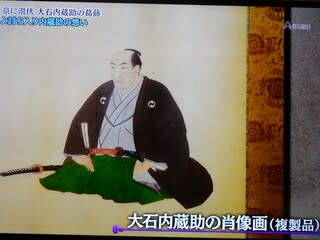

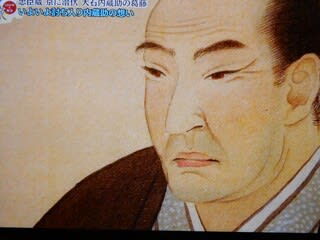

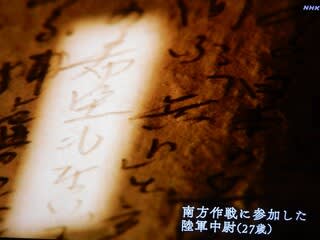

決心した後「肖像画」を書かせたときの顔の表情がその時の葛藤を表しているということでした。

決心した後「肖像画」を書かせたときの顔の表情がその時の葛藤を表しているということでした。

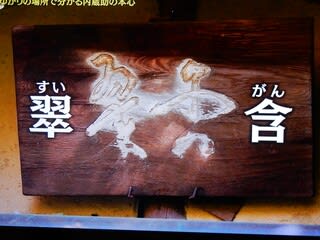

直筆の絵に「翡翠」を書いた上に「吉良」を思わせる「句」も詠まれたとか・・

直筆の絵に「翡翠」を書いた上に「吉良」を思わせる「句」も詠まれたとか・・

討ち入り成功です。

討ち入り成功です。

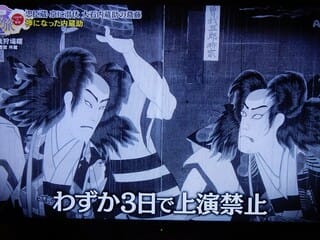

評判になったのですが・・

評判になったのですが・・

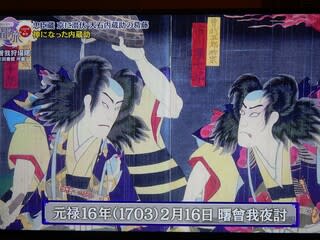

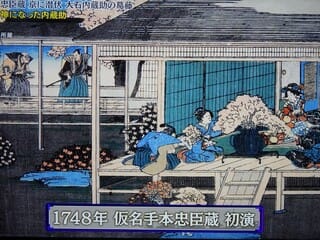

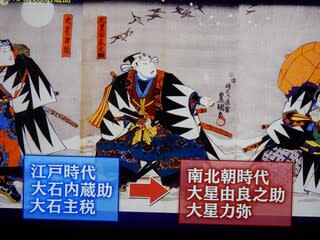

解禁なって、歌舞伎で上演されたのが45年後とは驚きです。

解禁なって、歌舞伎で上演されたのが45年後とは驚きです。

「大石神社」の創建も遅かったのですね。ここへは行って見たかったです。

「大石神社」の創建も遅かったのですね。ここへは行って見たかったです。

「來迎院」の「四十七士」の位牌、

「來迎院」の「四十七士」の位牌、

「岩屋寺」の四十七士」の木像

「岩屋寺」の四十七士」の木像

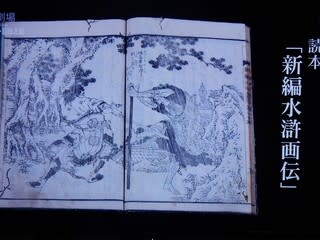

この伝記は実名で書かれているそうで、討ち入り前夜に何を食べたのかも書かれてて、「鴨肉」を「すまし汁」で食べたと書かれてるそうです。

この伝記は実名で書かれているそうで、討ち入り前夜に何を食べたのかも書かれてて、「鴨肉」を「すまし汁」で食べたと書かれてるそうです。 雅俊さんが「スマホ」で実写した「含翠之の庭」の写真で番組が終わりでした。

雅俊さんが「スマホ」で実写した「含翠之の庭」の写真で番組が終わりでした。

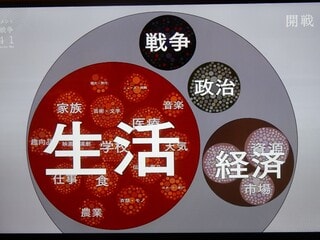

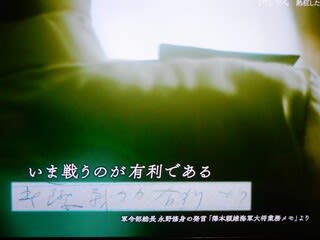

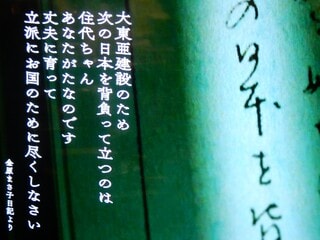

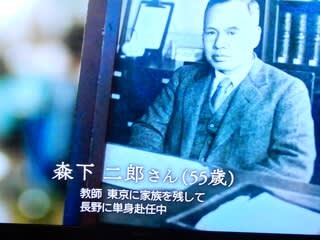

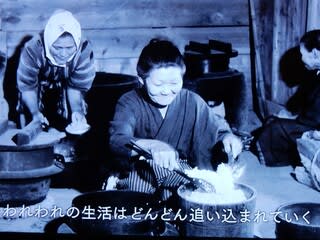

開戦前の1940年の日本の様子から始まったのですが、ほんとにこんな感じだったのか?って思いました。

開戦前の1940年の日本の様子から始まったのですが、ほんとにこんな感じだったのか?って思いました。

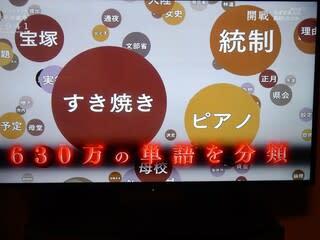

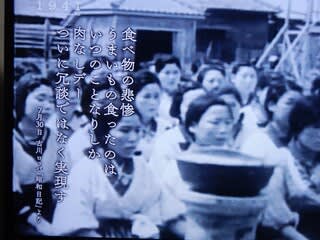

このころのサーチではほんとに「すき焼き」等の言葉が多いようで「ピアノ」なんてすごく高かったでしょうに・・でも・・

このころのサーチではほんとに「すき焼き」等の言葉が多いようで「ピアノ」なんてすごく高かったでしょうに・・でも・・ この方はお商売をなさってて、家にあっても・・と買っておられてましたが・・開戦近くになって・・

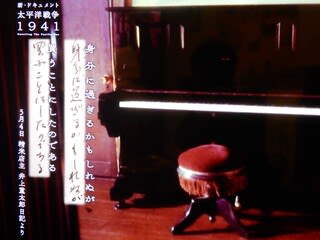

この方はお商売をなさってて、家にあっても・・と買っておられてましたが・・開戦近くになって・・

こういう言葉が頻繁に出てきます

こういう言葉が頻繁に出てきます

この教科書で習った「三国同盟」がネックになったんですね。

この教科書で習った「三国同盟」がネックになったんですね。

町中に(デパートにも)「ドイツ」の「旗」がいっぱいですね。(こんな光景は知りませんでした)そして・・

町中に(デパートにも)「ドイツ」の「旗」がいっぱいですね。(こんな光景は知りませんでした)そして・・

「アメリカとの卓球の試合」もされてますね。

「アメリカとの卓球の試合」もされてますね。

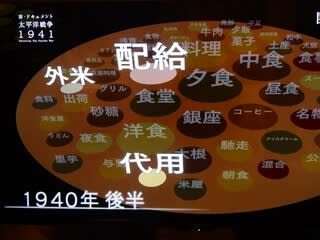

いよいよ経済制裁です。

いよいよ経済制裁です。

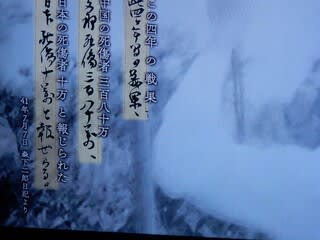

誰もが「戦力の差」は知っていたはずなのに・・

誰もが「戦力の差」は知っていたはずなのに・・

この「南方」への資源調達のための「進駐」は反感買うでしょうね~

この「南方」への資源調達のための「進駐」は反感買うでしょうね~

この時点では解決策は見当たらず

この時点では解決策は見当たらず

こんな状況になっても・・

こんな状況になっても・・

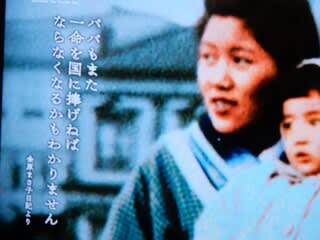

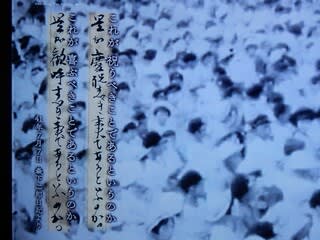

子育て中の主婦の方は気丈に「お国のため」と子育て日記内に書かれてます。

子育て中の主婦の方は気丈に「お国のため」と子育て日記内に書かれてます。

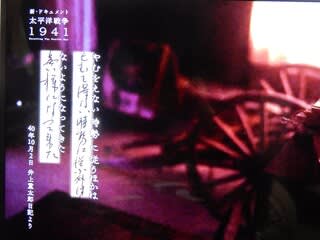

「教師」をされてる方は本音を言えるのは日記だけと冷静に記されてます。さらに続きます。

「教師」をされてる方は本音を言えるのは日記だけと冷静に記されてます。さらに続きます。

ほんとそう思いますよね。

ほんとそう思いますよね。

国民達も「お国のため」となっていくのでしょうね。

国民達も「お国のため」となっていくのでしょうね。

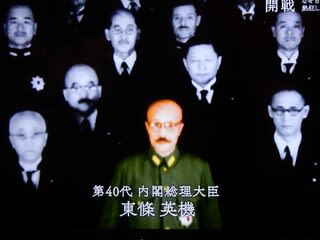

そんないろんな思いが「東条」にもあったようですが・・

そんないろんな思いが「東条」にもあったようですが・・ そんな時に後に「戦犯」になってしまう「東條内閣」となってしまうのですね。

そんな時に後に「戦犯」になってしまう「東條内閣」となってしまうのですね。 天皇は「日米交渉」を進めたかったそうで、東條に「陸軍強行派」を抑えさせて、戦争を避けさせ、何とか道を探ろうとしていたということでしたが、鬱屈していた空気を感じていた国民が軍人出身の首相に期待を抱いたということから開戦になったようだとのことでした。

天皇は「日米交渉」を進めたかったそうで、東條に「陸軍強行派」を抑えさせて、戦争を避けさせ、何とか道を探ろうとしていたということでしたが、鬱屈していた空気を感じていた国民が軍人出身の首相に期待を抱いたということから開戦になったようだとのことでした。

ピアノを買われてた「井上さん」は涙を流したとあります。

ピアノを買われてた「井上さん」は涙を流したとあります。

森下さんは冷静です。

森下さんは冷静です。

金原さんも喜ばれてますね。

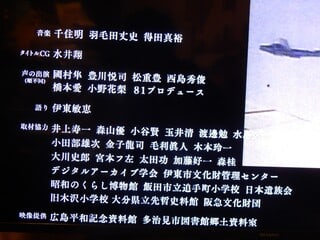

金原さんも喜ばれてますね。 ここまで前編でして、番組で日記を朗読されてる方が「豊川悦司さん、西島秀俊さん、國村凖さん、松重豊さん」等俳優さん達でした。

ここまで前編でして、番組で日記を朗読されてる方が「豊川悦司さん、西島秀俊さん、國村凖さん、松重豊さん」等俳優さん達でした。 作家さんも、

作家さんも、

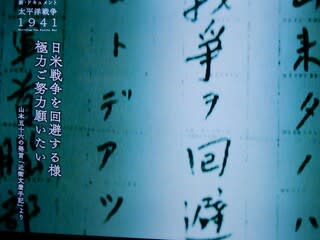

「真珠湾攻撃」時の手記も公開されまして

「真珠湾攻撃」時の手記も公開されまして

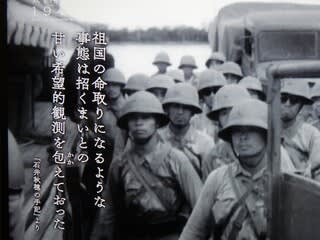

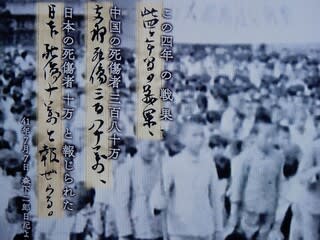

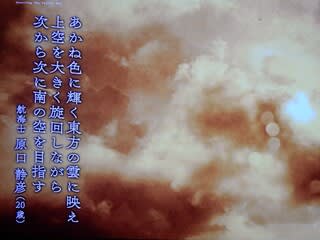

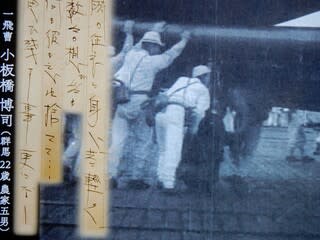

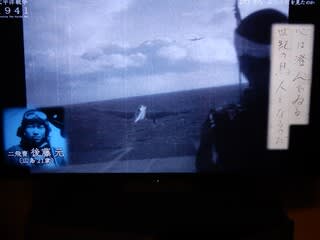

実際に攻撃に向かわれた若い兵士さん達の書き残されたことが紹介されてまして、当時の凄い覚悟など(映画でも表現されてますが)みて複雑な思いでした。

実際に攻撃に向かわれた若い兵士さん達の書き残されたことが紹介されてまして、当時の凄い覚悟など(映画でも表現されてますが)みて複雑な思いでした。

この方は偶然ひねったchannelで方向を見出し雲の上に出て攻撃ができたということでした。

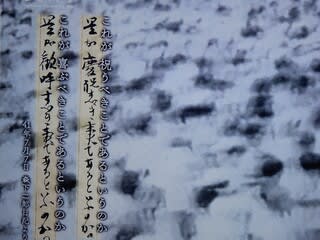

この方は偶然ひねったchannelで方向を見出し雲の上に出て攻撃ができたということでした。 天皇がかかれた「自存自衛」だけで済ませたらよかったのに・・・という「文字」が頭を離れませんでした。

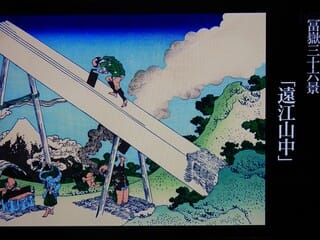

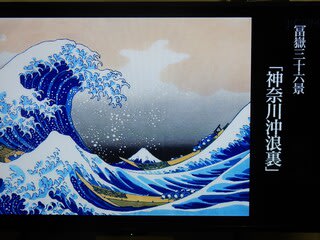

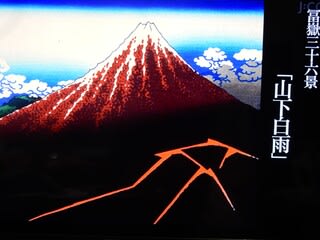

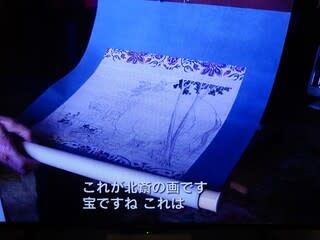

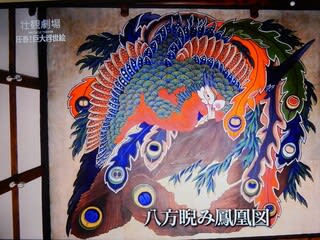

天皇がかかれた「自存自衛」だけで済ませたらよかったのに・・・という「文字」が頭を離れませんでした。 エンドロールの最後の「北斎の天井絵」で幕を閉じましたが、この番組自体は昨年放送されたもののようで、ご覧になられた方もいらっしゃると思いますが、デジタル化されるプロジェクトも始まっているそうですが、思わず撮ってみましたのでご紹介しますね。

エンドロールの最後の「北斎の天井絵」で幕を閉じましたが、この番組自体は昨年放送されたもののようで、ご覧になられた方もいらっしゃると思いますが、デジタル化されるプロジェクトも始まっているそうですが、思わず撮ってみましたのでご紹介しますね。

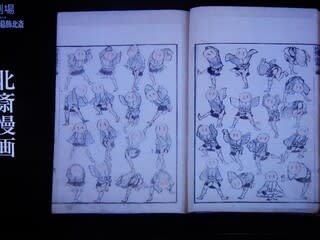

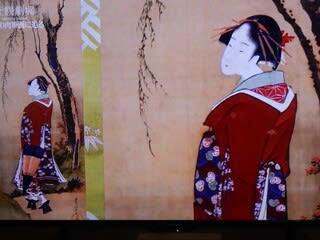

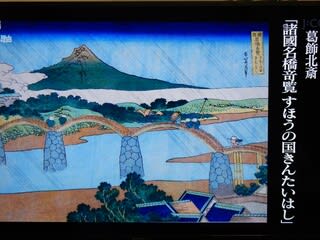

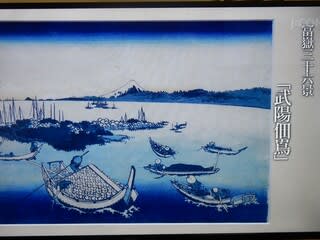

お馴染みの「北斎」の版画ですが・・

お馴染みの「北斎」の版画ですが・・ あまり知られてない「肉筆画」が紹介されてまして・・

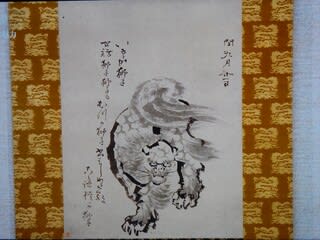

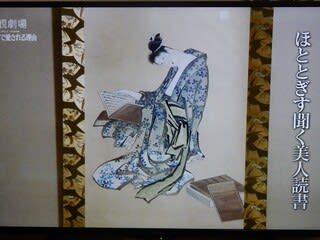

あまり知られてない「肉筆画」が紹介されてまして・・

リクエストをされながら描いた一点物の「肉筆画」ですね

リクエストをされながら描いた一点物の「肉筆画」ですね

此方の「北斎」のパトロン的存在だった豪商「高井鴻山さん」の「記念館」にも保存されてるようです。

此方の「北斎」のパトロン的存在だった豪商「高井鴻山さん」の「記念館」にも保存されてるようです。

「小布施」に長く滞在されていたそうで個人で持っておられる方もいらっしゃいました。

「小布施」に長く滞在されていたそうで個人で持っておられる方もいらっしゃいました。

どんな発想で描かれてるんでしょうね~

どんな発想で描かれてるんでしょうね~ こちらも素敵です。そして・・

こちらも素敵です。そして・・

屋台も創作なさってるんですよね。

屋台も創作なさってるんですよね。

「エンジェル」や、想像の動物等もいますよね

「エンジェル」や、想像の動物等もいますよね

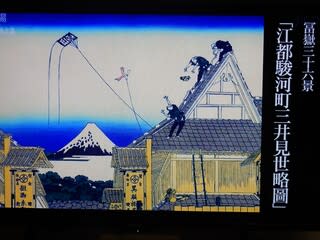

敢えて「人」より「屋根瓦」を大きく、

敢えて「人」より「屋根瓦」を大きく、

二等辺三角形で、緊張感を表してるとか・

二等辺三角形で、緊張感を表してるとか・

こちらは90度顔を傾かせて・・

こちらは90度顔を傾かせて・・ こんなに小さく富士山が見えるはずはないのに・・という感じで・・「北斎マジック」だそうです。

こんなに小さく富士山が見えるはずはないのに・・という感じで・・「北斎マジック」だそうです。

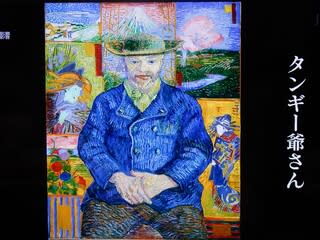

海外の人たちにも人気の「北斎」は有名な画家たちにも影響を与えました。

海外の人たちにも人気の「北斎」は有名な画家たちにも影響を与えました。

音楽家にも影響を与えています。

音楽家にも影響を与えています。

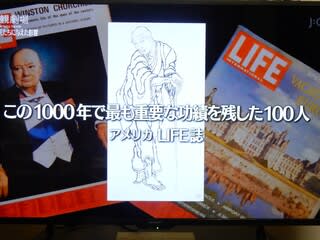

百人の中に、日本人唯一で選ばれてます。

百人の中に、日本人唯一で選ばれてます。

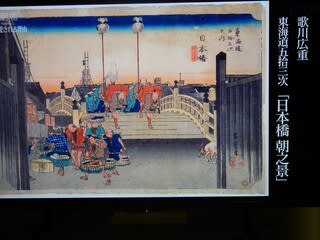

「歌川広重」は「文学的な要素」を入れていますが・・

「歌川広重」は「文学的な要素」を入れていますが・・

一目で分かるように描かれてるから海外でも人気があるということでした。

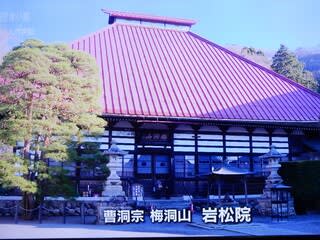

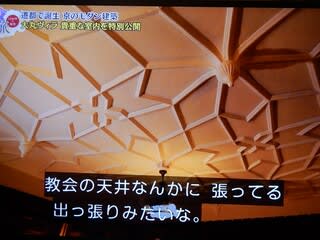

一目で分かるように描かれてるから海外でも人気があるということでした。 そしてそしてこちらの「本堂」の「天井」に・・・

そしてそしてこちらの「本堂」の「天井」に・・・ これが、亡くなる1年前89歳で完成したという、畳二十一畳(5.5×6.3m)の、170年色あせていない世界で一点の「天井絵」です。

これが、亡くなる1年前89歳で完成したという、畳二十一畳(5.5×6.3m)の、170年色あせていない世界で一点の「天井絵」です。

「貝殻から作った特殊絵具」や、「青色等」の顔料は中国からとりよせ、金箔は(4400枚)

「貝殻から作った特殊絵具」や、「青色等」の顔料は中国からとりよせ、金箔は(4400枚) 使われてるそうです。

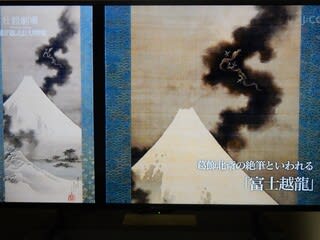

使われてるそうです。 「龍」は自分を表した「絶筆」と言われている「富士越龍」です。

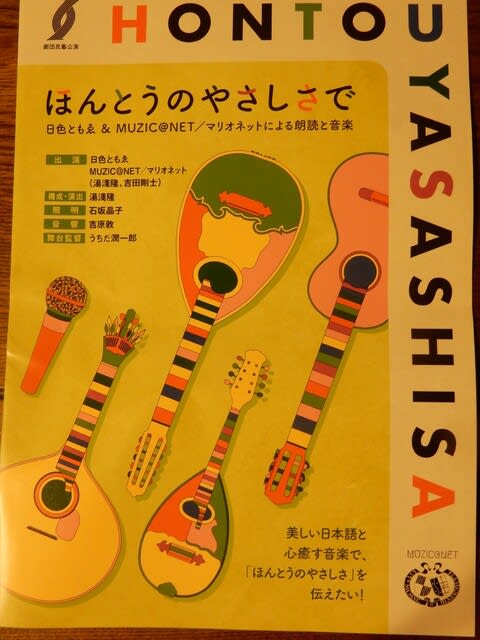

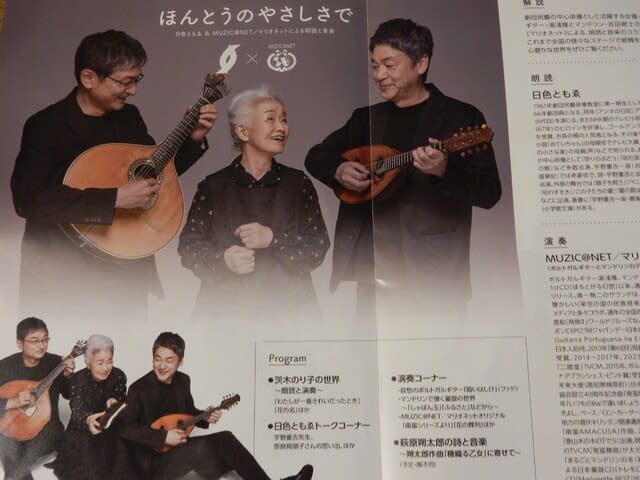

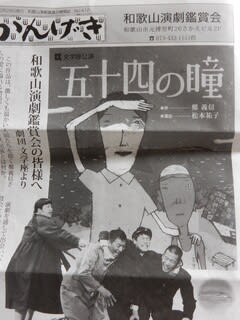

「龍」は自分を表した「絶筆」と言われている「富士越龍」です。 「朗読」は「日色ともゑさん」音楽はマリオネット」で、初めて見せて頂いた「ポルトガルギター(湯浅さん)」と、「マンドリン(吉田さん 副会長だそうです)」の演奏3人の舞台でした。

「朗読」は「日色ともゑさん」音楽はマリオネット」で、初めて見せて頂いた「ポルトガルギター(湯浅さん)」と、「マンドリン(吉田さん 副会長だそうです)」の演奏3人の舞台でした。 詩やエッセイを書かれている「茨木のり子さん」の詩を日色さんが美しい日本語で読み上げられます。

詩やエッセイを書かれている「茨木のり子さん」の詩を日色さんが美しい日本語で読み上げられます。 「日色さん」は真っ白な白髪とピッタリの、一部では中は黒で白のスーツをお召しになられて「8年ぶりぐらいですが、こんな白髪になっちゃいました~」って言われて「市民会館もよかったけど、いつの間にこんないホール作られたのですか~~」って笑いをとってらっしゃいました。

「日色さん」は真っ白な白髪とピッタリの、一部では中は黒で白のスーツをお召しになられて「8年ぶりぐらいですが、こんな白髪になっちゃいました~」って言われて「市民会館もよかったけど、いつの間にこんないホール作られたのですか~~」って笑いをとってらっしゃいました。 ファンの人なら行かれたことがあると思いますが、「マンガミュージアム」です。

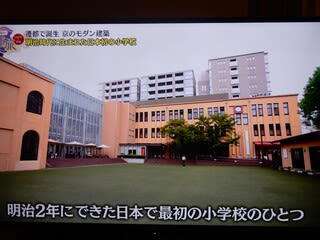

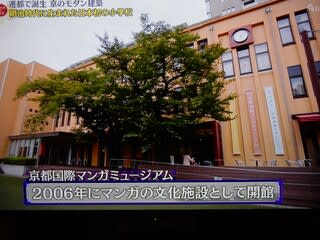

ファンの人なら行かれたことがあると思いますが、「マンガミュージアム」です。

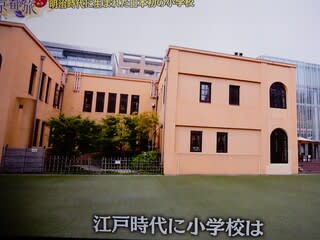

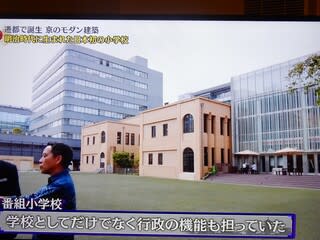

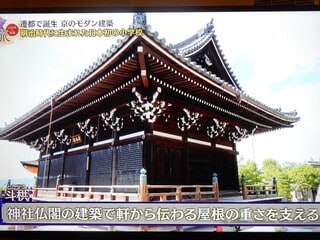

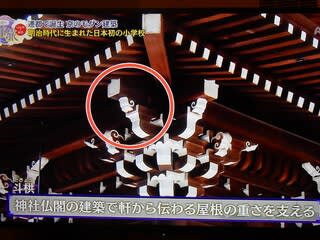

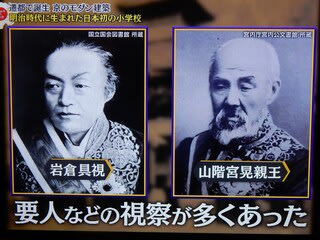

日本最初の小学校(行政機能も)だったんですね。

日本最初の小学校(行政機能も)だったんですね。

「通用門」の方が立派だったんですね。

「通用門」の方が立派だったんですね。

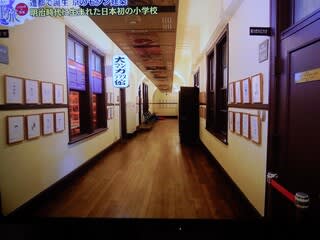

モダンで工夫がなされてる階段も。

モダンで工夫がなされてる階段も。

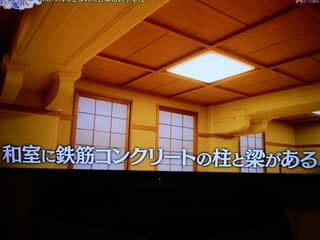

和室も設けられていて広くて集会所も兼ねられてたようです。

和室も設けられていて広くて集会所も兼ねられてたようです。

行政の機能も兼ねてるということで「貴賓室」もあったんですね。

行政の機能も兼ねてるということで「貴賓室」もあったんですね。

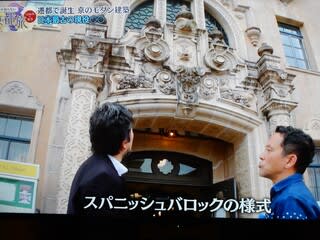

スペインに行ったみたいですよね。

スペインに行ったみたいですよね。

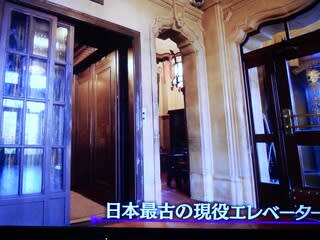

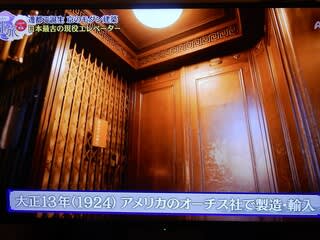

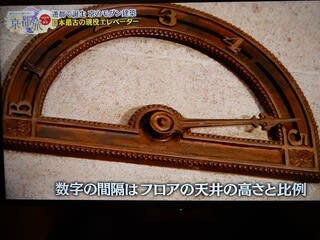

エレベーターだけの利用はできないそうです。

エレベーターだけの利用はできないそうです。

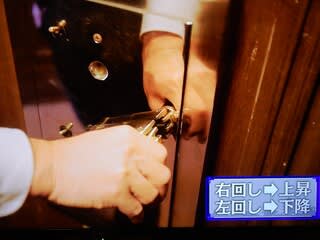

各フロアに止まる時は手動でちゃんとタイミングを合わせないと・・

各フロアに止まる時は手動でちゃんとタイミングを合わせないと・・

屋上の「モスク」型の建物は「エレベーター用」の「機械室」だそうです。

屋上の「モスク」型の建物は「エレベーター用」の「機械室」だそうです。

カウンターの窓も↕スライドで開くんですよね。何度かメデイアで見聞きしたことがありますが・・・この柱の中には鉄骨が入ってるそうです。

カウンターの窓も↕スライドで開くんですよね。何度かメデイアで見聞きしたことがありますが・・・この柱の中には鉄骨が入ってるそうです。

遷都されて京都は衰退していたのですね。

遷都されて京都は衰退していたのですね。

モダン建築ですよね~素敵~~

モダン建築ですよね~素敵~~

京都大丸は行ったことがあるんですが・・

京都大丸は行ったことがあるんですが・・

玄関脇の壁に・・「日時計」だそうです。

玄関脇の壁に・・「日時計」だそうです。

ステンドグラスにワンポイントの絵が邪魔をしないでインパクトを与えてます。

ステンドグラスにワンポイントの絵が邪魔をしないでインパクトを与えてます。

「泰山タイル」も驚嘆でした。

「泰山タイル」も驚嘆でした。

二階の踊り場から観た吹き抜けですね。

二階の踊り場から観た吹き抜けですね。

リビングルームと言っても、お客様を招く部屋だそうです。

リビングルームと言っても、お客様を招く部屋だそうです。

見晴台も造られてるんですね。

見晴台も造られてるんですね。

こんな欄間も初です。

こんな欄間も初です。

二階からのお庭も素敵です。

二階からのお庭も素敵です。 紅葉時もいいですよね~~

紅葉時もいいですよね~~

こちらも見晴らし場所を作られてます。此方は「祇園祭」用みたいですね。

こちらも見晴らし場所を作られてます。此方は「祇園祭」用みたいですね。

まずは偶然にも始まりと終わりもこの場所だったというご存じ・・1603年家康が造営、家光が完成させた「二条城」から・・

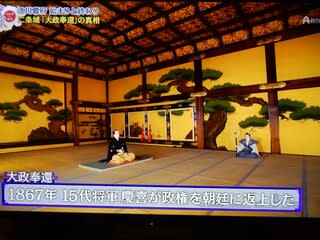

まずは偶然にも始まりと終わりもこの場所だったというご存じ・・1603年家康が造営、家光が完成させた「二条城」から・・ 歴史番組や教科書などではこの場所が「大政奉還」をされたところとなっていたように思いますが・・襖絵が「松」ではなくて「桜」だったのですね。

歴史番組や教科書などではこの場所が「大政奉還」をされたところとなっていたように思いますが・・襖絵が「松」ではなくて「桜」だったのですね。

ご存じだった方もいらっしゃると思いますが、奥にあるこの広間が実際に行われたところだそうです。(こちらは一般では見れないのかな?)

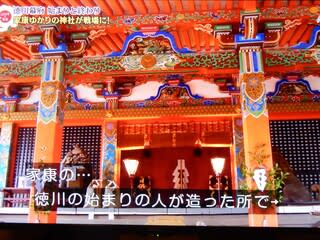

ご存じだった方もいらっしゃると思いますが、奥にあるこの広間が実際に行われたところだそうです。(こちらは一般では見れないのかな?) 伏見の「御香宮神社」です。

伏見の「御香宮神社」です。

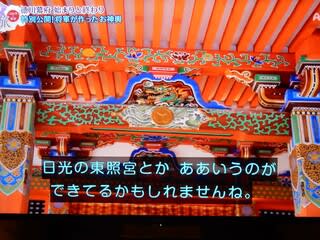

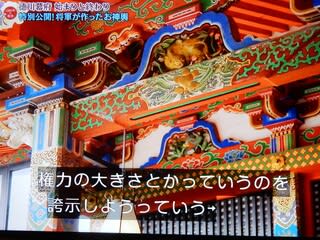

日光東照宮はここを参考にされたようですね・

日光東照宮はここを参考にされたようですね・

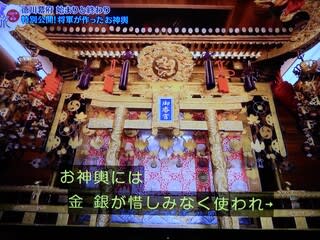

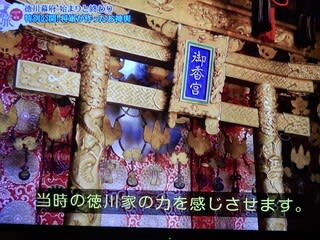

豪華絢爛な「神輿」、初めて知りましたがこの徳川家のプリンセス「千姫」は7歳で秀頼と政略結婚させられたんですよね。

豪華絢爛な「神輿」、初めて知りましたがこの徳川家のプリンセス「千姫」は7歳で秀頼と政略結婚させられたんですよね。

あっという間に前半が終わって休憩時間にスマホONしても、4Gが起動しなくて・・結局いつもの30分後くらいに出た頃にバスがある筈・・と時間解らないまま後半をじっくり見まして・・

あっという間に前半が終わって休憩時間にスマホONしても、4Gが起動しなくて・・結局いつもの30分後くらいに出た頃にバスがある筈・・と時間解らないまま後半をじっくり見まして・・

唯一の理解者「弟(テオ)」の口添えで「パリ」に移り住んだ「ゴッホ」は「印象派」の画家たち「ロートレック、ベルナール、モリゾ、等」と「絵画屋」の店で交流を深めます。

ご存じ「ゴーガン」には深い尊敬と憧れを抱いていましたよね。

これまでにない新たな色彩と光の表現に絵の難しさを知り疲労と神経の浪費を重ね南フランスの「アルル」に一人移り住みます。

大自然の中で取りつかれたように作品を次々生み出していき、待ち望んだ「ゴーガン」との共同生活を始めるのですが・・・

二人は心では尊敬しあいながらも・・衝突してしまって・・・(あの有名な耳を・・・)

エンディングで出演者の皆さんが「ゴッホ」はこうだったと次々語る場面で出ることにしまして・・・バス停の方を見た(スマホは9時30分でした)バスは出発してゆっくり車線変更して先の赤信号のところへ入っていくところでした。

唯一の理解者「弟(テオ)」の口添えで「パリ」に移り住んだ「ゴッホ」は「印象派」の画家たち「ロートレック、ベルナール、モリゾ、等」と「絵画屋」の店で交流を深めます。

ご存じ「ゴーガン」には深い尊敬と憧れを抱いていましたよね。

これまでにない新たな色彩と光の表現に絵の難しさを知り疲労と神経の浪費を重ね南フランスの「アルル」に一人移り住みます。

大自然の中で取りつかれたように作品を次々生み出していき、待ち望んだ「ゴーガン」との共同生活を始めるのですが・・・

二人は心では尊敬しあいながらも・・衝突してしまって・・・(あの有名な耳を・・・)

エンディングで出演者の皆さんが「ゴッホ」はこうだったと次々語る場面で出ることにしまして・・・バス停の方を見た(スマホは9時30分でした)バスは出発してゆっくり車線変更して先の赤信号のところへ入っていくところでした。 状態でした。

切り替えて駅まで向かうときは雨もやんでいて傘はささなくてよかったのですが風がきつくて寒くて寒くて思わず走ってしまってました。(歳で慣れてないのに走ってしまってから後で膝痛くなるかも~~)って思いましたが、走れてる自分にふと「走れてるやん」って思って、何年か前は引きずって歩いてた足もここまで治ってくれたんだ~~と思って嬉しかったです。

22時過ぎになってしまいましたが帰宅した時、3時間があっという間だった本格的な演劇の余韻に浸りながら入浴タイムでした。

状態でした。

切り替えて駅まで向かうときは雨もやんでいて傘はささなくてよかったのですが風がきつくて寒くて寒くて思わず走ってしまってました。(歳で慣れてないのに走ってしまってから後で膝痛くなるかも~~)って思いましたが、走れてる自分にふと「走れてるやん」って思って、何年か前は引きずって歩いてた足もここまで治ってくれたんだ~~と思って嬉しかったです。

22時過ぎになってしまいましたが帰宅した時、3時間があっという間だった本格的な演劇の余韻に浸りながら入浴タイムでした。

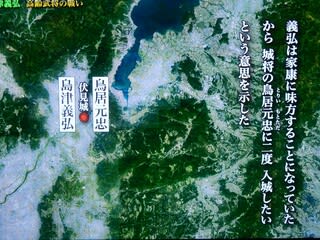

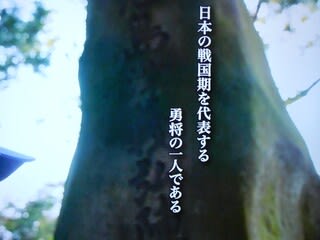

「秀吉」が「薩摩」へ侵攻してくる前に数々の激戦での戦略にたけていて、「島津一族」を守り抜いた「島津義弘」という高齢武将が「関ヶ原」で「敵前突破」をしたというのは歴史番組関連で知っていましたが、どんなふうに・・というのを詳しく知ることができましたのでUPしますね

「秀吉」が「薩摩」へ侵攻してくる前に数々の激戦での戦略にたけていて、「島津一族」を守り抜いた「島津義弘」という高齢武将が「関ヶ原」で「敵前突破」をしたというのは歴史番組関連で知っていましたが、どんなふうに・・というのを詳しく知ることができましたのでUPしますね

この時期は「家康側」につくという感じだったのですね(凋落でしょうか・・秀吉に対してはよく思っていなかったのでしょうかね)

この時期は「家康側」につくという感じだったのですね(凋落でしょうか・・秀吉に対してはよく思っていなかったのでしょうかね)

ここでまた「家康」にも不信感を持ったのでしょう。

ここでまた「家康」にも不信感を持ったのでしょう。

仕方なく西軍「三成」に付いたんですね

仕方なく西軍「三成」に付いたんですね

ここでは三成にそれはダメだといってるのですね

ここでは三成にそれはダメだといってるのですね

三成も間違いを正しに来ているのだけどそんなことしている場合じゃないのに・・いよいよ関ヶ原・・

三成も間違いを正しに来ているのだけどそんなことしている場合じゃないのに・・いよいよ関ヶ原・・

「義弘さん」も動いてないのですね。

「義弘さん」も動いてないのですね。 この方も動かなかったのは有名です。

この方も動かなかったのは有名です。

この話も「義久さん」武士としての威厳ですね

この話も「義久さん」武士としての威厳ですね

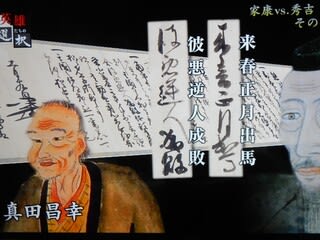

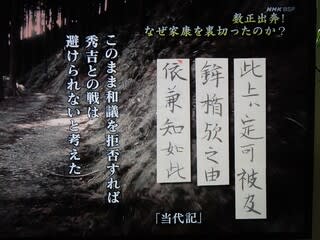

三成は老武将(泉さん曰く80歳ぐらいじゃないかと・・)の言葉で帰陣・・いよいよ義弘さんの決断の時です(どうする・・ですね)

三成は老武将(泉さん曰く80歳ぐらいじゃないかと・・)の言葉で帰陣・・いよいよ義弘さんの決断の時です(どうする・・ですね)

この場面(どうする家康では出てくるのかな? 井伊直政との戦いは描かれるかも・・)

この場面(どうする家康では出てくるのかな? 井伊直政との戦いは描かれるかも・・)

「忠勝さん」とも激戦してます

「忠勝さん」とも激戦してます

甥の「豊久さん」が少数で翻って突入したのですね

甥の「豊久さん」が少数で翻って突入したのですね

というのは嘘で・・

というのは嘘で・・

ここで4「影武者」登場だったのです。

ここで4「影武者」登場だったのです。

この話は「四天王武将」で知りましたが・

この話は「四天王武将」で知りましたが・

「家康」が天下を取ったということですね

「家康」が天下を取ったということですね

まだ走り続けてます。

まだ走り続けてます。

ここでも「生き延びるための知恵」です。

ここでも「生き延びるための知恵」です。

「高齢武将」が前哨戦で約束をたがわされたり、東軍の「抜け駆け攻め」、三成の戦略に同意できなかったりで、「この戦に出るのは・・」と考えたのでしょうか、その上無謀ともいえる「敵前突破」をして多くの犠牲を出したのにもかかわらず称えられる武将になっているのは・・

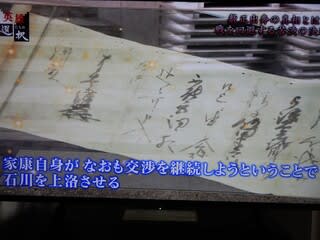

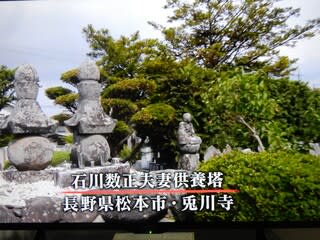

「高齢武将」が前哨戦で約束をたがわされたり、東軍の「抜け駆け攻め」、三成の戦略に同意できなかったりで、「この戦に出るのは・・」と考えたのでしょうか、その上無謀ともいえる「敵前突破」をして多くの犠牲を出したのにもかかわらず称えられる武将になっているのは・・ )で、皆で心情が解って、泣きながら罵っている・・という視聴者もきっとウルウルしたであろう場面もありましたが、今回「英雄たちの・・」で、数政さんの「なぜ出奔?」がドラマでもある程度わかりましたが、昭和三十年代までは「裏切者扱い」されていて、肖像画、数正自身の書状等はなくても、今では「忠臣」としてファンが多いという「数正」の実は…という部分を知ることできました。

)で、皆で心情が解って、泣きながら罵っている・・という視聴者もきっとウルウルしたであろう場面もありましたが、今回「英雄たちの・・」で、数政さんの「なぜ出奔?」がドラマでもある程度わかりましたが、昭和三十年代までは「裏切者扱い」されていて、肖像画、数正自身の書状等はなくても、今では「忠臣」としてファンが多いという「数正」の実は…という部分を知ることできました。

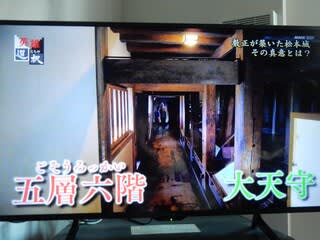

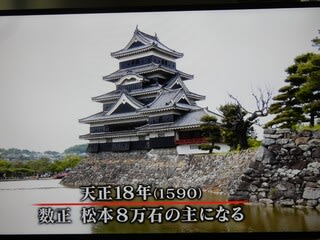

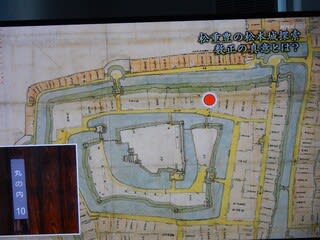

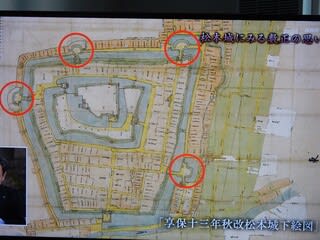

完成まで待てずに亡くなったという松本城、いかにも国宝って感じですよね。

完成まで待てずに亡くなったという松本城、いかにも国宝って感じですよね。

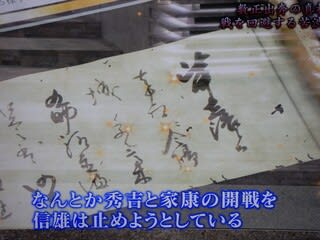

ドラマでも感じましたが、「秀吉」が反秀吉派も味方につけてきてるので「家康」には戦ってほしくないと思うのは当然でしょうね。(殿が好きなのですから・・)

ドラマでも感じましたが、「秀吉」が反秀吉派も味方につけてきてるので「家康」には戦ってほしくないと思うのは当然でしょうね。(殿が好きなのですから・・)

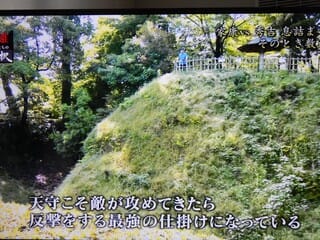

「岡崎城」も工夫しながら造っています。

「岡崎城」も工夫しながら造っています。

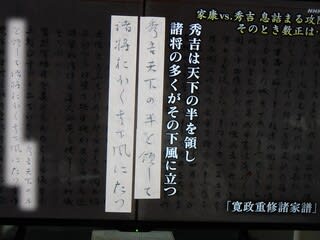

「秀吉」は家康に対して「真田」も味方につけて権力を見せつけます。(数正は肌感覚で、底知れぬ恐ろしさ巧みさを知る唯一の人です)

「秀吉」は家康に対して「真田」も味方につけて権力を見せつけます。(数正は肌感覚で、底知れぬ恐ろしさ巧みさを知る唯一の人です)

秀吉は数正の心を取り込むというより徳川家中に軋みを掻き立てようとしていると考察されてました。

秀吉は数正の心を取り込むというより徳川家中に軋みを掻き立てようとしていると考察されてました。

どうする「数正」ですね。

どうする「数正」ですね。

ということでしょうね。

ということでしょうね。

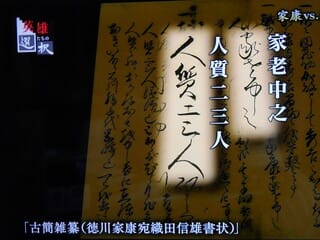

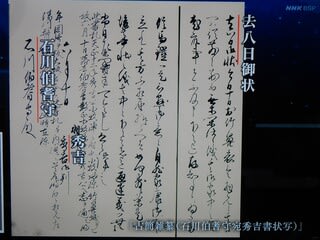

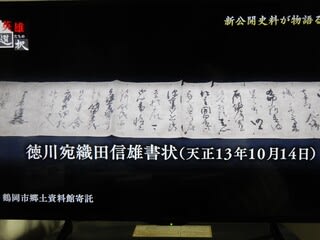

「織田信雄」が家康宛てにだした書状が今年4月に発見されたそうです(酒井忠次の子孫から)

「織田信雄」が家康宛てにだした書状が今年4月に発見されたそうです(酒井忠次の子孫から)

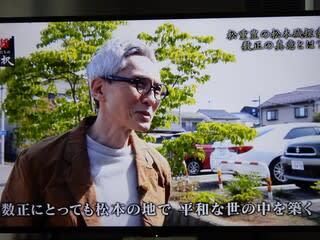

「松重豊さん」が松本城~市内をロケされてまして(大河もそうですが、この番組も10年前からナレーションされてます)感慨深そうでした。

「松重豊さん」が松本城~市内をロケされてまして(大河もそうですが、この番組も10年前からナレーションされてます)感慨深そうでした。

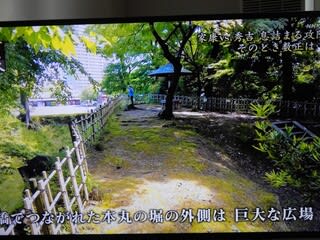

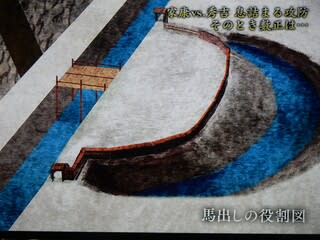

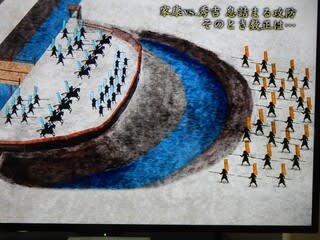

松本城にも「馬だし」を何か所も造っていますね。

松本城にも「馬だし」を何か所も造っていますね。

磯田さん、最後に「今の平和な世の中にいられるのはこの時の(数正)の選択のお陰かもしれない」とおっしゃってましたね。

磯田さん、最後に「今の平和な世の中にいられるのはこの時の(数正)の選択のお陰かもしれない」とおっしゃってましたね。

超久々の友人とのデザートタイムです。

超久々の友人とのデザートタイムです。

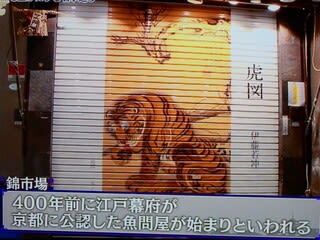

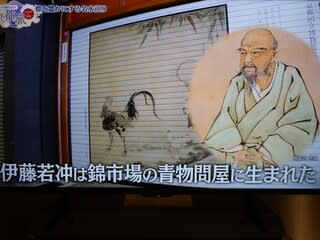

「伊藤若冲」がこちらで誕生されたという「京の台所 錦市場」と、「名水」の関連から・・(錦市場は二度ほど行ったことがありますが・・)

「伊藤若冲」がこちらで誕生されたという「京の台所 錦市場」と、「名水」の関連から・・(錦市場は二度ほど行ったことがありますが・・)

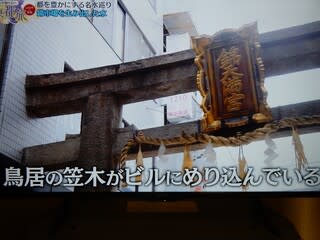

この「鳥居の笠木」がのめりこんでいるのも右側の喫茶店の二階で目の前で見たことがあります。

この「鳥居の笠木」がのめりこんでいるのも右側の喫茶店の二階で目の前で見たことがあります。

こちらの「手水屋」の水が京都の名水の一つ「錦の水」だというのは知りませんでした。

こちらの「手水屋」の水が京都の名水の一つ「錦の水」だというのは知りませんでした。

この水が「錦市場」を生んだのですね。

この水が「錦市場」を生んだのですね。

琵琶湖の水と同じくらいの地下水があるというのも驚き

琵琶湖の水と同じくらいの地下水があるというのも驚き

高台寺です。行ったのはもう十数年前です

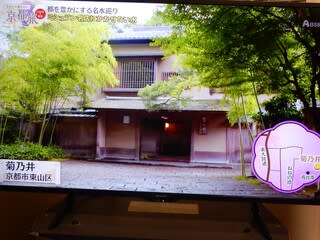

高台寺です。行ったのはもう十数年前です 高台寺近くのこちらの「菊乃井」は、当時、「OG会の幹事」だったので、予約利用させて頂いたところです。(初めてのお料理は、見入ってしまって、なかなか箸をつけれないありさまで、一口食すと、これはどんな風に料理されてる?とか・・皆んなで感嘆したのも覚えています)

高台寺近くのこちらの「菊乃井」は、当時、「OG会の幹事」だったので、予約利用させて頂いたところです。(初めてのお料理は、見入ってしまって、なかなか箸をつけれないありさまで、一口食すと、これはどんな風に料理されてる?とか・・皆んなで感嘆したのも覚えています)

五月のG7サミットで、NHKの料理番組でおなじみの「村田さん」が、料理をお出しになったそうで、その時滅多に入れないところに呼び出されて7人全員と、握手されたそうです。(きっとお料理が素晴らしかったのでしょうね

五月のG7サミットで、NHKの料理番組でおなじみの「村田さん」が、料理をお出しになったそうで、その時滅多に入れないところに呼び出されて7人全員と、握手されたそうです。(きっとお料理が素晴らしかったのでしょうね

今回番組のために名水をイメージされたこのお座敷は、きっと上客が使用されるのでしょうけれど、私達の利用させていただいたところもお庭が見れて素敵なお座敷でした。

今回番組のために名水をイメージされたこのお座敷は、きっと上客が使用されるのでしょうけれど、私達の利用させていただいたところもお庭が見れて素敵なお座敷でした。

サミットにも持参されたという名水は「ねねさんの御用水」(寧々さんしか使えない水だった)「菊水の井」だそうで・・

サミットにも持参されたという名水は「ねねさんの御用水」(寧々さんしか使えない水だった)「菊水の井」だそうで・・

ご主人からさかのぼって22代前の方が、大阪城から高台寺に上がる時に「北政所」について上がり、「御用水の井戸」を守っていた茶坊主さんだったそうです。

ご主人からさかのぼって22代前の方が、大阪城から高台寺に上がる時に「北政所」について上がり、「御用水の井戸」を守っていた茶坊主さんだったそうです。

佐々木蔵之介さんの御実家「佐々木酒造」こちらはどんな名水でお酒を造られてるのでしょう・・

佐々木蔵之介さんの御実家「佐々木酒造」こちらはどんな名水でお酒を造られてるのでしょう・・  雅俊さんは蔵之介さんと会ったことがないそうで、このCMで歌を歌ったようです。

雅俊さんは蔵之介さんと会ったことがないそうで、このCMで歌を歌ったようです。

今では「洛中」ではこちらが唯一の酒蔵だそうです。

今では「洛中」ではこちらが唯一の酒蔵だそうです。

「銀名水」だそうです。雅俊さん試飲されてご満悦でした。

「銀名水」だそうです。雅俊さん試飲されてご満悦でした。 「佐々木酒造」の地はなんとあの「聚楽第」の跡地だそうです。

「佐々木酒造」の地はなんとあの「聚楽第」の跡地だそうです。

この界隈は名水がある場所らしくて「表千家」「裏千家」なども邸宅内の名水を利用しているということです。

この界隈は名水がある場所らしくて「表千家」「裏千家」なども邸宅内の名水を利用しているということです。

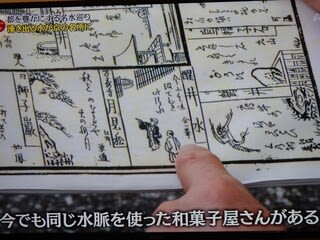

当時の「すごろく」は「名所」より「名水マス」が多かったようです。

当時の「すごろく」は「名所」より「名水マス」が多かったようです。

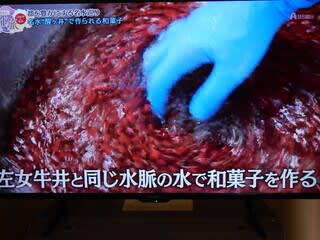

こちらの「亀屋良長」さんは創業(1803年)以来「醒ヶ井(左女牛井)」の水脈を使われてるそうです。

こちらの「亀屋良長」さんは創業(1803年)以来「醒ヶ井(左女牛井)」の水脈を使われてるそうです。

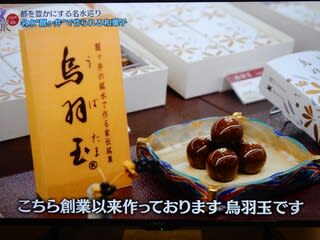

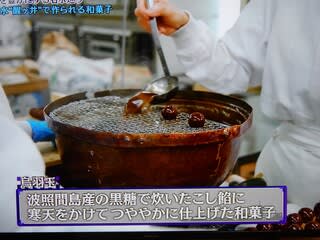

この和菓子も1803年からあるということですね

この和菓子も1803年からあるということですね この「佐女牛井」の井戸は「源氏」の「堀川の館」にあったとのことでした。古い~~~

この「佐女牛井」の井戸は「源氏」の「堀川の館」にあったとのことでした。古い~~~

サントリーさんも西山の天然水を使ってらっしゃるんですね。

サントリーさんも西山の天然水を使ってらっしゃるんですね。

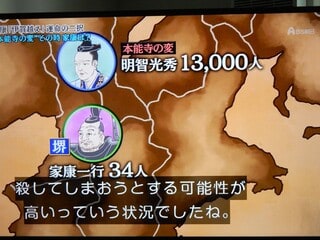

「明智に狙われる」というのも大河でもありましたが・・

「明智に狙われる」というのも大河でもありましたが・・

大河ではちょっとわかりにくかった地理がここでやっとわかりました。ほぼ直線200㌔ですね。

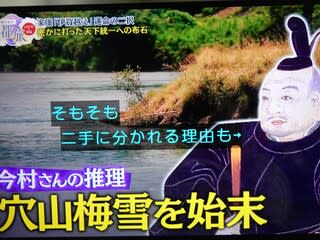

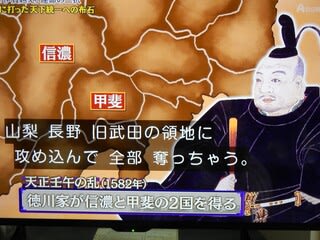

大河ではちょっとわかりにくかった地理がここでやっとわかりました。ほぼ直線200㌔ですね。 「穴山」(大河で描かれてた「瀬名」と交流していた人って武田を裏切っていたんですね)が首を落とされたということでしたが、直木賞作家の「今村翔吾氏」は・・

「穴山」(大河で描かれてた「瀬名」と交流していた人って武田を裏切っていたんですね)が首を落とされたということでしたが、直木賞作家の「今村翔吾氏」は・・

家康と息子だったら二手に分かれるだろうけど・・武田を裏切った「穴山」だから・・と前から考えてたのでは?ということでした。(あの窮地が、いい機会と思ったならあるかもですね)

家康と息子だったら二手に分かれるだろうけど・・武田を裏切った「穴山」だから・・と前から考えてたのでは?ということでした。(あの窮地が、いい機会と思ったならあるかもですね)

このお城で「休息2時間」されたようです。

このお城で「休息2時間」されたようです。

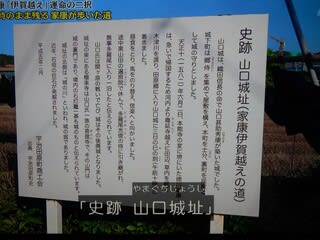

「城主」も「運命の二択」をしないといけなかったのですね。

「城主」も「運命の二択」をしないといけなかったのですね。

この短刀も拝領した家に代々あって、戦時中どこかに隠したとか‥という話も出てきました。

この短刀も拝領した家に代々あって、戦時中どこかに隠したとか‥という話も出てきました。

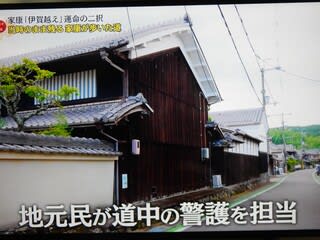

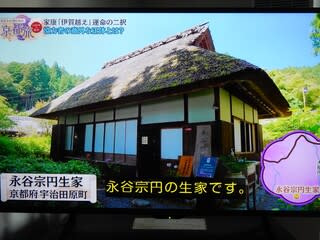

あの「煎茶の製法」を発明、広めた「永谷宗円」の5代前の方が警護をなされたんですね~~。

あの「煎茶の製法」を発明、広めた「永谷宗円」の5代前の方が警護をなされたんですね~~。