録ってあった「紀行番組」を編集しながら観ていて、実際に旅をしてもなかなか遭遇できない自然現象や、地元での新鮮なお料理、温泉など行って体験できたらいいのにと思う穴場等、この「福井編」で目白押しだったので、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますがUPしますね。

ここは懐かしい「東尋坊」ですが、大昔に行った時はこの断崖の上からエレベーターで降りて海のあたり「自殺の名所」としてみた記憶があるのですが、番組では船から見上げる形ですごく高さがあるというのを再認した次第です。

ここは懐かしい「東尋坊」ですが、大昔に行った時はこの断崖の上からエレベーターで降りて海のあたり「自殺の名所」としてみた記憶があるのですが、番組では船から見上げる形ですごく高さがあるというのを再認した次第です。

そして越前ガニの「せいこガニ」こんなの夢のまた夢の食材です。(夢でもいいから食べてみたいものです)

そして越前ガニの「せいこガニ」こんなの夢のまた夢の食材です。(夢でもいいから食べてみたいものです)

「ラッキョウの花」なんてほんとに知りませんでした

「ラッキョウの花」なんてほんとに知りませんでした

三年間育てた「高級らっきょう(皮が薄くてほんとに美味しいそうです)」」も食べてみたいですね。

三年間育てた「高級らっきょう(皮が薄くてほんとに美味しいそうです)」」も食べてみたいですね。

「鉄道ファン」が喜ばれるような「機関車」ですね。現存するものでは最古のものだそうです。

「鉄道ファン」が喜ばれるような「機関車」ですね。現存するものでは最古のものだそうです。

近年人気スポットになってるという白山神社。

近年人気スポットになってるという白山神社。

この池のたもとでは2時間ほど佇まれていらっしゃる方もおられるそうです。綺麗なところですね。

この池のたもとでは2時間ほど佇まれていらっしゃる方もおられるそうです。綺麗なところですね。

参道の右手は有名な「苔」の庭です。地元の方が、昔はこの木陰に入れて、ラジオ体操や、宿題をしていたというお話をされていました。

参道の右手は有名な「苔」の庭です。地元の方が、昔はこの木陰に入れて、ラジオ体操や、宿題をしていたというお話をされていました。

「清酒」と、30年寝かした「熟成酒」こんなに色が違うんですね。

「清酒」と、30年寝かした「熟成酒」こんなに色が違うんですね。

洞窟の中で熟成されたおすすめのお酒「料理でなくてデザートと一緒に飲んでください」といわれて取材の方が試飲されていたのですが、「甘くておいしいお酒」だったようです。そしていよいよ・・

洞窟の中で熟成されたおすすめのお酒「料理でなくてデザートと一緒に飲んでください」といわれて取材の方が試飲されていたのですが、「甘くておいしいお酒」だったようです。そしていよいよ・・

この「越前大野城」は・・

この「越前大野城」は・・

明け方に山の上まで上がってじっと待たれていたら・・

雲海に浮かぶ「大野城」が見えまして・・

雲海に浮かぶ「大野城」が見えまして・・

一瞬だったようで・・・

一瞬だったようで・・・ 雲が・・

雲が・・

「雲隠れ」でしたが・・

「雲隠れ」でしたが・・

晴れてきて・・

「三脚」の皆さんも「今日が最高でした」とのことで、10回か15回しか見れないといわれてる「天空の城」が見れて喜ばれてました。

「三脚」の皆さんも「今日が最高でした」とのことで、10回か15回しか見れないといわれてる「天空の城」が見れて喜ばれてました。

絶対行って見ることができない私には貴重な映像を観れてよかったです。

ここは懐かしい「東尋坊」ですが、大昔に行った時はこの断崖の上からエレベーターで降りて海のあたり「自殺の名所」としてみた記憶があるのですが、番組では船から見上げる形ですごく高さがあるというのを再認した次第です。

ここは懐かしい「東尋坊」ですが、大昔に行った時はこの断崖の上からエレベーターで降りて海のあたり「自殺の名所」としてみた記憶があるのですが、番組では船から見上げる形ですごく高さがあるというのを再認した次第です。 そして越前ガニの「せいこガニ」こんなの夢のまた夢の食材です。(夢でもいいから食べてみたいものです)

そして越前ガニの「せいこガニ」こんなの夢のまた夢の食材です。(夢でもいいから食べてみたいものです)

「ラッキョウの花」なんてほんとに知りませんでした

「ラッキョウの花」なんてほんとに知りませんでした

三年間育てた「高級らっきょう(皮が薄くてほんとに美味しいそうです)」」も食べてみたいですね。

三年間育てた「高級らっきょう(皮が薄くてほんとに美味しいそうです)」」も食べてみたいですね。

「鉄道ファン」が喜ばれるような「機関車」ですね。現存するものでは最古のものだそうです。

「鉄道ファン」が喜ばれるような「機関車」ですね。現存するものでは最古のものだそうです。

近年人気スポットになってるという白山神社。

近年人気スポットになってるという白山神社。

この池のたもとでは2時間ほど佇まれていらっしゃる方もおられるそうです。綺麗なところですね。

この池のたもとでは2時間ほど佇まれていらっしゃる方もおられるそうです。綺麗なところですね。

参道の右手は有名な「苔」の庭です。地元の方が、昔はこの木陰に入れて、ラジオ体操や、宿題をしていたというお話をされていました。

参道の右手は有名な「苔」の庭です。地元の方が、昔はこの木陰に入れて、ラジオ体操や、宿題をしていたというお話をされていました。

「清酒」と、30年寝かした「熟成酒」こんなに色が違うんですね。

「清酒」と、30年寝かした「熟成酒」こんなに色が違うんですね。 洞窟の中で熟成されたおすすめのお酒「料理でなくてデザートと一緒に飲んでください」といわれて取材の方が試飲されていたのですが、「甘くておいしいお酒」だったようです。そしていよいよ・・

洞窟の中で熟成されたおすすめのお酒「料理でなくてデザートと一緒に飲んでください」といわれて取材の方が試飲されていたのですが、「甘くておいしいお酒」だったようです。そしていよいよ・・ この「越前大野城」は・・

この「越前大野城」は・・明け方に山の上まで上がってじっと待たれていたら・・

雲海に浮かぶ「大野城」が見えまして・・

雲海に浮かぶ「大野城」が見えまして・・ 一瞬だったようで・・・

一瞬だったようで・・・ 雲が・・

雲が・・

「雲隠れ」でしたが・・

「雲隠れ」でしたが・・晴れてきて・・

「三脚」の皆さんも「今日が最高でした」とのことで、10回か15回しか見れないといわれてる「天空の城」が見れて喜ばれてました。

「三脚」の皆さんも「今日が最高でした」とのことで、10回か15回しか見れないといわれてる「天空の城」が見れて喜ばれてました。絶対行って見ることができない私には貴重な映像を観れてよかったです。

「伊豆山神社」で「頼朝と政子」が「腰を掛けた」といわれる「腰掛石」は「鎌倉殿・・」でも紹介されましたが・・観光スポットになってますね。

「伊豆山神社」で「頼朝と政子」が「腰を掛けた」といわれる「腰掛石」は「鎌倉殿・・」でも紹介されましたが・・観光スポットになってますね。

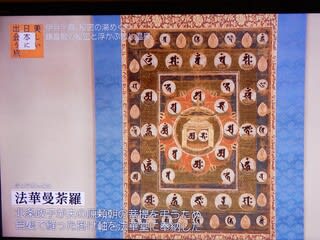

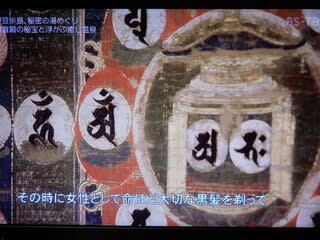

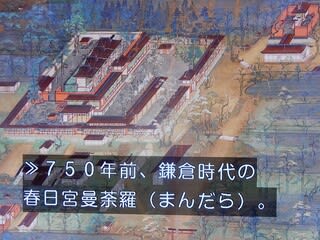

この「頼朝」が亡くなって一周忌に「政子」が自分の髪の毛で作り上げたという「頭髪曼荼羅」だそうです(これは放送されたのかもしれませんが・・知りませんでした)

この「頼朝」が亡くなって一周忌に「政子」が自分の髪の毛で作り上げたという「頭髪曼荼羅」だそうです(これは放送されたのかもしれませんが・・知りませんでした)

まさに「髪の毛」というのが解りますね。すごい

まさに「髪の毛」というのが解りますね。すごい ですね。

ですね。

ここは「頼家」が流されたところで有名な「修善寺」ですね。

ここは「頼家」が流されたところで有名な「修善寺」ですね。

「柿田川公園」内にある富士山の雪解け水が地下水となって「湧水群」を形成しているところです。(観光地でもないこんなところを観れたのも

「柿田川公園」内にある富士山の雪解け水が地下水となって「湧水群」を形成しているところです。(観光地でもないこんなところを観れたのも でした)

でした)

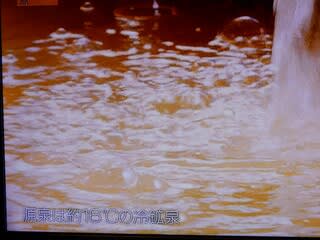

こちらの温泉も、穴場ですね。ほんとに「純金色」の湯でした。行って見たいです~~。

こちらの温泉も、穴場ですね。ほんとに「純金色」の湯でした。行って見たいです~~。

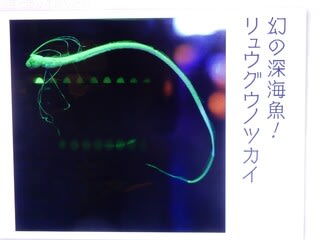

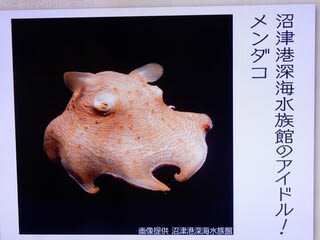

なんでも映画「シンゴジラ」の第二形態のモデルになったそうです。

なんでも映画「シンゴジラ」の第二形態のモデルになったそうです。

から揚げ美味しそうですね。

から揚げ美味しそうですね。

←はこちらの水族館で一番人気だそうです

←はこちらの水族館で一番人気だそうです カルチャーできました。

カルチャーできました。

こちらも穴場的な温泉ですね。「もの忘れの湯」だそうで、「たち湯」では、体を休めるように「浮いて」入ってくださいとのことでした。ここも行って見たいですね~~

こちらも穴場的な温泉ですね。「もの忘れの湯」だそうで、「たち湯」では、体を休めるように「浮いて」入ってくださいとのことでした。ここも行って見たいですね~~

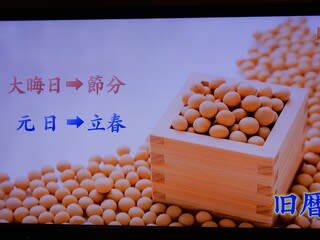

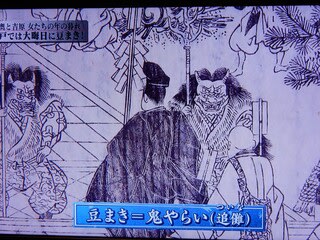

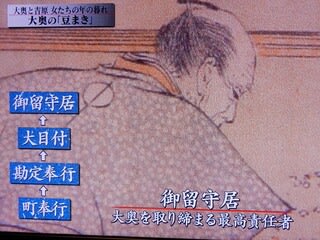

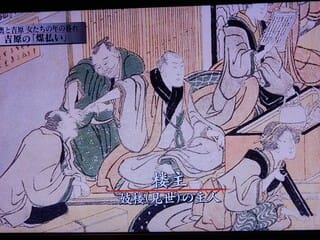

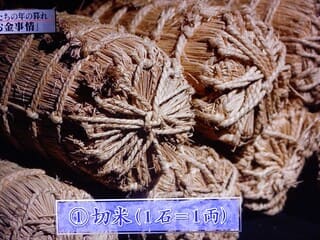

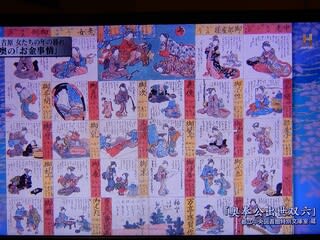

「旧暦の立春前日」が「大みそか」ということでこの時代では「豆まき」が行われいたそうです。

「旧暦の立春前日」が「大みそか」ということでこの時代では「豆まき」が行われいたそうです。

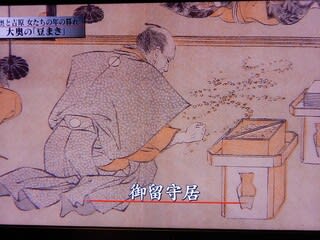

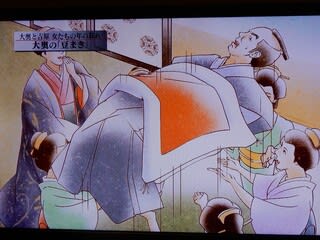

「大奥」では「御留守居」が「年男」の役目をされて、「寿」という字を畳の上に「節分の豆」で書いたのち「お局様達」の部屋に挨拶廻りにいかれて、時には奥女中達に胴上げをされたり、おもちゃ扱いされたりで、女性達が羽目を外して過ごしていたようです。

「大奥」では「御留守居」が「年男」の役目をされて、「寿」という字を畳の上に「節分の豆」で書いたのち「お局様達」の部屋に挨拶廻りにいかれて、時には奥女中達に胴上げをされたり、おもちゃ扱いされたりで、女性達が羽目を外して過ごしていたようです。

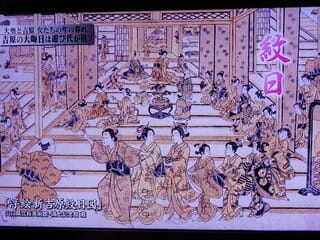

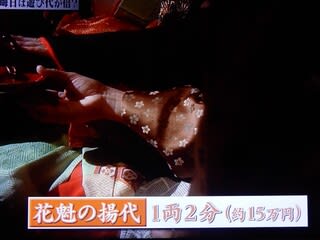

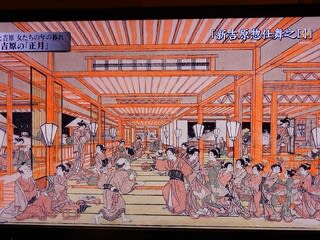

「紋日」ということで大みそかは「遊び代」が倍にもなったということです。

「紋日」ということで大みそかは「遊び代」が倍にもなったということです。

「仕舞客」も散財となるとかで・・(前に、みおつくし料理帖SPドラマでそんな場面も観ましたが・・)その料理からチップから・・すごい金額だったように記憶してます

「仕舞客」も散財となるとかで・・(前に、みおつくし料理帖SPドラマでそんな場面も観ましたが・・)その料理からチップから・・すごい金額だったように記憶してます

でも、お客をとれない遊女たちは「揚げ代」を自己負担しないといけなかったのですね。

でも、お客をとれない遊女たちは「揚げ代」を自己負担しないといけなかったのですね。

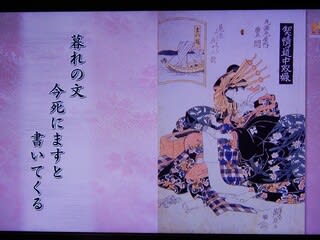

なので馴染み客に「無心状」なるものを書いたり、遊女たちは必至だったようです。

なので馴染み客に「無心状」なるものを書いたり、遊女たちは必至だったようです。

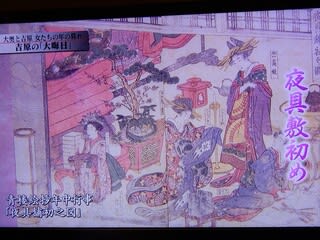

ドラマや映画で観てましたが、「借金」を返していかないといけない遊女たち・・「着物や布団」等も遊女持ちだったとか・・借金は増える一方ですよね。

ドラマや映画で観てましたが、「借金」を返していかないといけない遊女たち・・「着物や布団」等も遊女持ちだったとか・・借金は増える一方ですよね。

近くの稲荷神社に願掛けに行ったりもしていたようです

近くの稲荷神社に願掛けに行ったりもしていたようです 「寝具」の見せびらかし等もあって「格」が解るというお披露目のようなものもあったようです。

「寝具」の見せびらかし等もあって「格」が解るというお披露目のようなものもあったようです。

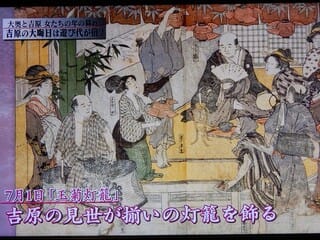

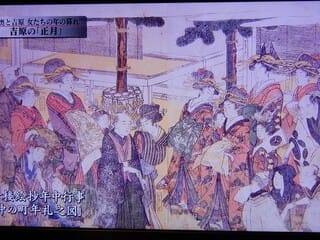

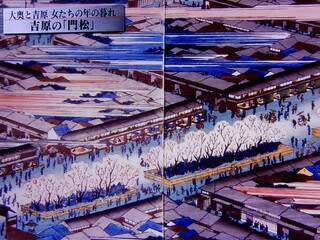

吉原のお正月はそれなりに華やかです。

吉原のお正月はそれなりに華やかです。

「正室」は朝4時頃起きて身支度をして(してもらって)「お清め」をしてから将軍に年始の挨拶に行かないといけないそうです。

「正室」は朝4時頃起きて身支度をして(してもらって)「お清め」をしてから将軍に年始の挨拶に行かないといけないそうです。

「古今和歌集」では「思う人」、「君」ですが正室は「将軍」という意味で詠まれたんだそうです。

「古今和歌集」では「思う人」、「君」ですが正室は「将軍」という意味で詠まれたんだそうです。 「大奥」では「兎の肉」を使用した「吸い物」をお正月に頂いたそうです。

「大奥」では「兎の肉」を使用した「吸い物」をお正月に頂いたそうです。 「大奥」では、大みそかに、今でいう「忘年会」なるものが行われていたようで、選ばれた奥女中さん達が「狂言や歌舞伎」を演じられていたそうです。

「大奥」では、大みそかに、今でいう「忘年会」なるものが行われていたようで、選ばれた奥女中さん達が「狂言や歌舞伎」を演じられていたそうです。

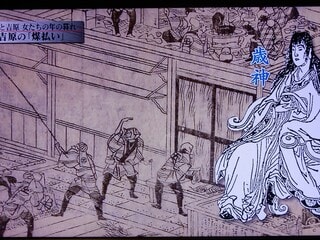

一方こちら「吉原」では12月13日「すす払い」(これは家光時代に、お城で行われた日が13日だったことから庶民にも浸透したようです)をして「歳神さん」を気持ちよく迎えるようにということで、お店の主人に挨拶をして「遊女たち」が「馴染み客」にも来てもらって手伝ってもらったらしいです。

一方こちら「吉原」では12月13日「すす払い」(これは家光時代に、お城で行われた日が13日だったことから庶民にも浸透したようです)をして「歳神さん」を気持ちよく迎えるようにということで、お店の主人に挨拶をして「遊女たち」が「馴染み客」にも来てもらって手伝ってもらったらしいです。

来てもらう馴染み客が多いというのも「格」が上がっていくということですね。

来てもらう馴染み客が多いというのも「格」が上がっていくということですね。

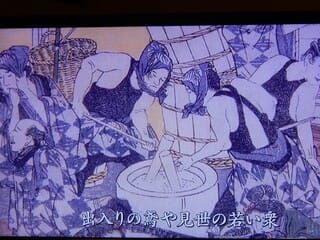

お餅つきは大名家などではお家でやられたようですが、庶民はお店に頼んだそうです。廓ではお餅つきもされて「鳶」のかたがついて、遊女たちが丸める作業をしていたそうです。

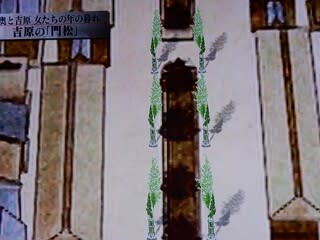

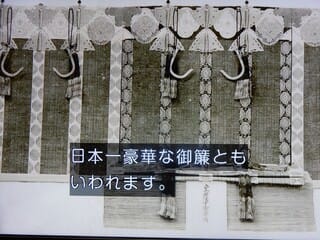

お餅つきは大名家などではお家でやられたようですが、庶民はお店に頼んだそうです。廓ではお餅つきもされて「鳶」のかたがついて、遊女たちが丸める作業をしていたそうです。 大名家の「門松」は立派なものでしたが、「吉原」も負けてません。

大名家の「門松」は立派なものでしたが、「吉原」も負けてません。

春は「桜の木」を運んできて250メートルの桜並木を作ったり、「門松」は背中並びにして華やかにされていたようです。

春は「桜の木」を運んできて250メートルの桜並木を作ったり、「門松」は背中並びにして華やかにされていたようです。

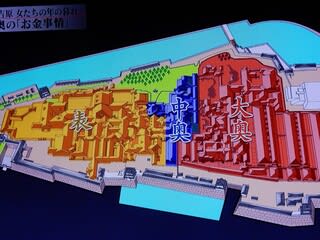

本丸御殿の半分以上が「大奥」だったのですね。

本丸御殿の半分以上が「大奥」だったのですね。

当時は奥女中が1000人もいたそうです。

当時は奥女中が1000人もいたそうです。

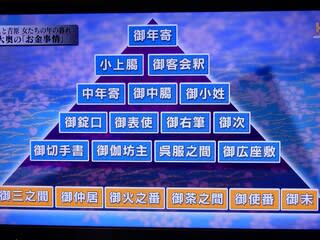

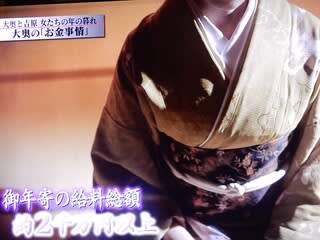

「拝領屋敷」なるものも与えられていて「家賃」も入ってくるんですね

「拝領屋敷」なるものも与えられていて「家賃」も入ってくるんですね

御年寄りの「お給料」すごいですよね。

御年寄りの「お給料」すごいですよね。

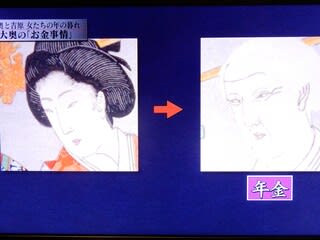

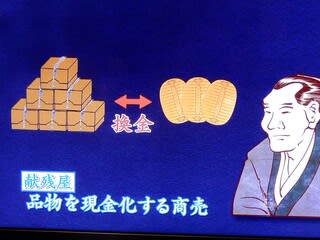

30年以上いたら「ボーナス」ですし、いろいろ頂き物もあって、「換金」できるところもあるなんて・・

30年以上いたら「ボーナス」ですし、いろいろ頂き物もあって、「換金」できるところもあるなんて・・

大奥で年間3億円

大奥で年間3億円 とその他「賄賂」も・・すごいですよね

とその他「賄賂」も・・すごいですよね

お年寄りさん達が「頂き物」を下働きの女中さん達におすそ分けされるという雪が降った日に行われる「雪中御投物」というイベントはうれしいですね。

お年寄りさん達が「頂き物」を下働きの女中さん達におすそ分けされるという雪が降った日に行われる「雪中御投物」というイベントはうれしいですね。

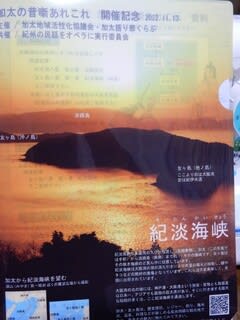

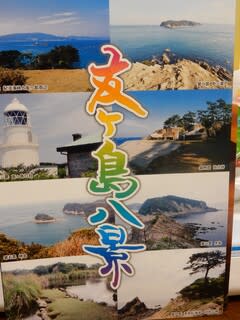

クリアファイルは夕日に染まる「紀淡海峡」です。ちょっと余談ですが・・

クリアファイルは夕日に染まる「紀淡海峡」です。ちょっと余談ですが・・

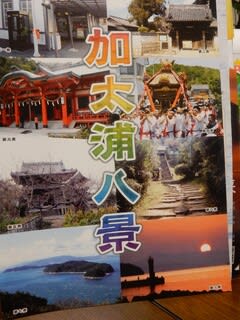

最初に「雛流し」で有名な淡島神社の発祥にまつわるお話「淡島伝説」が始まりました。

最初に「雛流し」で有名な淡島神社の発祥にまつわるお話「淡島伝説」が始まりました。

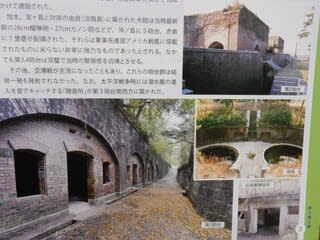

何年か前から、「加太淡島神社の雛流し神事」や、「天空のラピュタ」と似てるといわれて「友ヶ島の砲台跡」がブームになった時、訪れる他県からの観光客がすごく増えて、加太へ向かう加太線の電車が、小学校前の駅のホームで止まっていた時、偶然見たのですが、大阪でよく経験したラッシュ時の地下鉄の込み具合のようだったので驚いたのを覚えてます。

何年か前から、「加太淡島神社の雛流し神事」や、「天空のラピュタ」と似てるといわれて「友ヶ島の砲台跡」がブームになった時、訪れる他県からの観光客がすごく増えて、加太へ向かう加太線の電車が、小学校前の駅のホームで止まっていた時、偶然見たのですが、大阪でよく経験したラッシュ時の地下鉄の込み具合のようだったので驚いたのを覚えてます。 走ったのですが、途中の道路上の案内板に「和歌山県消防学校」というのがあったので、友人に尋ねたら「そう、山の上にできたの」というので調べてみたら「2017年」に竣工とありました。

走ったのですが、途中の道路上の案内板に「和歌山県消防学校」というのがあったので、友人に尋ねたら「そう、山の上にできたの」というので調べてみたら「2017年」に竣工とありました。

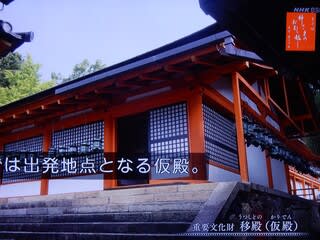

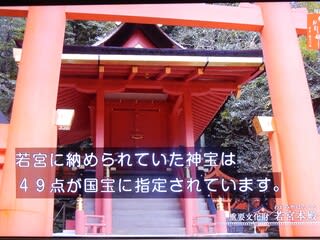

修繕の間に居られた「仮殿」から「本殿」までの150メートルを「神宝」を先頭に神職の方達と共に「浄闇」の中進んでいかれるのです。

修繕の間に居られた「仮殿」から「本殿」までの150メートルを「神宝」を先頭に神職の方達と共に「浄闇」の中進んでいかれるのです。

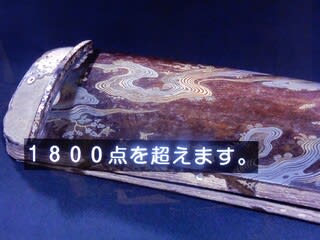

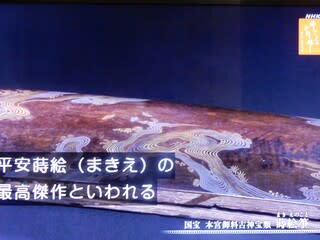

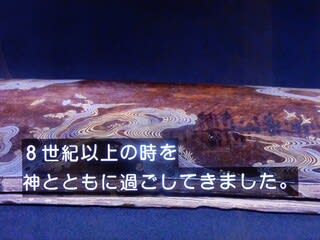

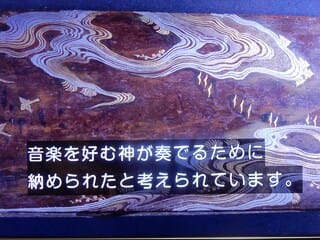

「神宝」がたくさんあるんですね。

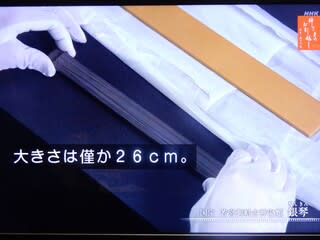

「神宝」がたくさんあるんですね。 「おもちゃのような琴」もあったのですね。(でも銀製です

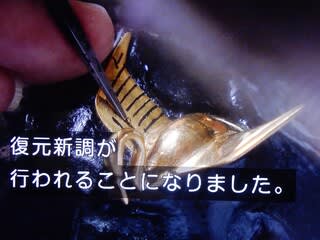

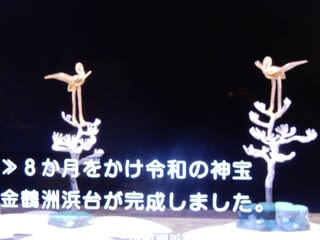

「おもちゃのような琴」もあったのですね。(でも銀製です この「金鶴」は今は若宮殿にはないということでした。で、この度新調されたそうです。

この「金鶴」は今は若宮殿にはないということでした。で、この度新調されたそうです。

すごく小さなものでしたが「銀と金」でしつらえられています。

すごく小さなものでしたが「銀と金」でしつらえられています。

この傘の下に居られるということです。仮殿から本殿までは残らず白の幕が張られているのでほのかな明かりから漏れる神職方の影しかみれないのです。

この傘の下に居られるということです。仮殿から本殿までは残らず白の幕が張られているのでほのかな明かりから漏れる神職方の影しかみれないのです。

「若宮様」が無事に還られたようで・・

「若宮様」が無事に還られたようで・・

「入御」が終わって扉が閉められました。

「入御」が終わって扉が閉められました。

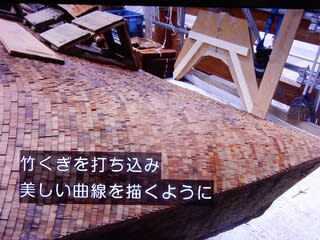

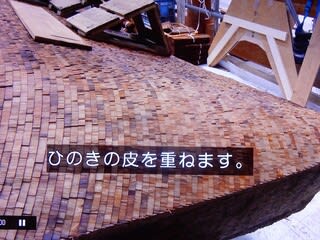

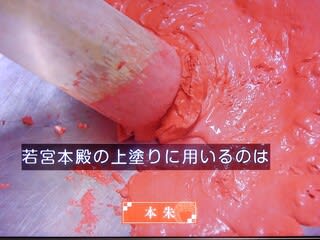

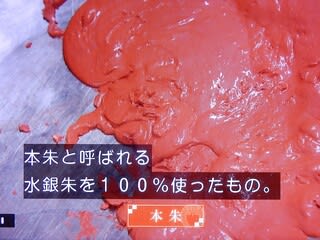

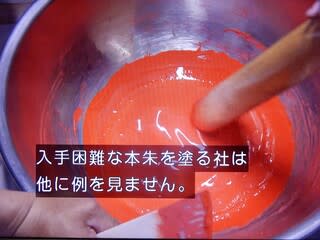

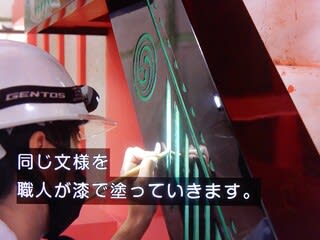

職人技に感嘆ですね。

職人技に感嘆ですね。

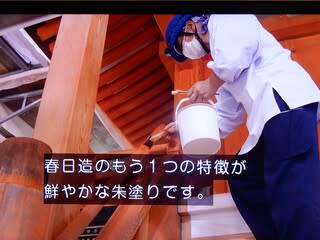

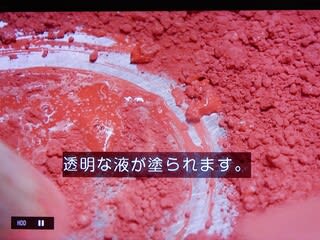

手に入りにくい「朱」なんですね~

手に入りにくい「朱」なんですね~

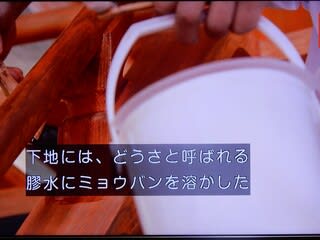

ここでも職人技が・・

ここでも職人技が・・

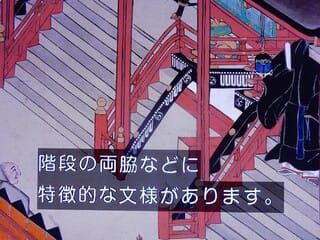

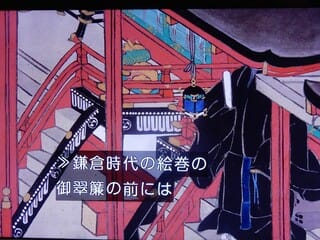

鎌倉時代、ユニークな模様ですよね。

鎌倉時代、ユニークな模様ですよね。

こちらもすごい由緒あるものでなんですね。

こちらもすごい由緒あるものでなんですね。

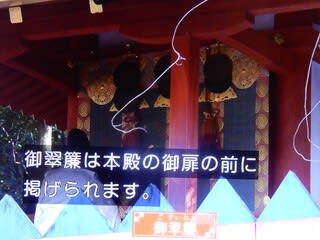

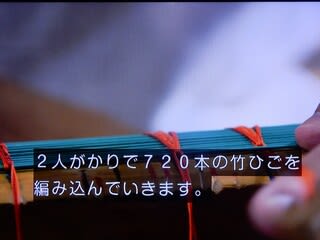

新調されることになった「御翠簾」は次世代の息子さん達が手掛けられて20年後も今の手腕で成し遂げたいといっておられました。

新調されることになった「御翠簾」は次世代の息子さん達が手掛けられて20年後も今の手腕で成し遂げたいといっておられました。

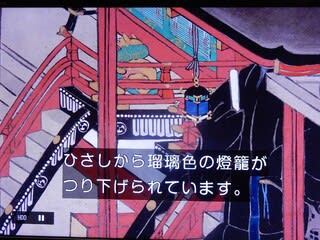

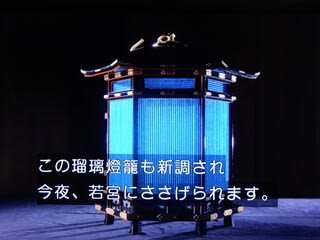

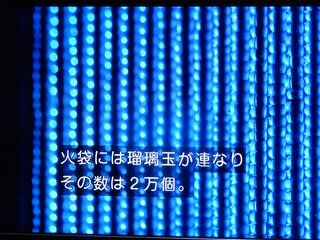

これも新調されました。すごい豪華な「灯籠」ですね。

これも新調されました。すごい豪華な「灯籠」ですね。

「灯籠」に灯りが入って一段と素敵です。あのお若い方達の「御翠簾」もかけられて本殿が華やかになりました。

「灯籠」に灯りが入って一段と素敵です。あのお若い方達の「御翠簾」もかけられて本殿が華やかになりました。

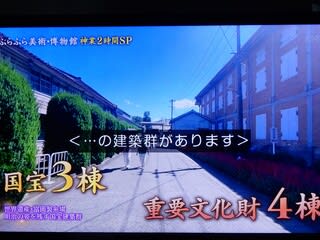

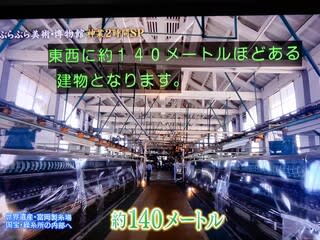

当時300人の女性達が8時間労働、休憩時間や日曜日がお休みという「官庁」や「学校」に先駆けての「時計」を使った労働管理だったそうです。

当時300人の女性達が8時間労働、休憩時間や日曜日がお休みという「官庁」や「学校」に先駆けての「時計」を使った労働管理だったそうです。

なんでも当時は「フランス人達」の指導だったそうで、「ワイン」を飲んだりしてたので、「あそこは女性の生き血を飲んでいる・・あんなところには働かせられない・・」という噂が発ったそうで、働き手が集まらなっかようで、この方が第1号の女工さんとして「広告塔」になられたのですね。

なんでも当時は「フランス人達」の指導だったそうで、「ワイン」を飲んだりしてたので、「あそこは女性の生き血を飲んでいる・・あんなところには働かせられない・・」という噂が発ったそうで、働き手が集まらなっかようで、この方が第1号の女工さんとして「広告塔」になられたのですね。

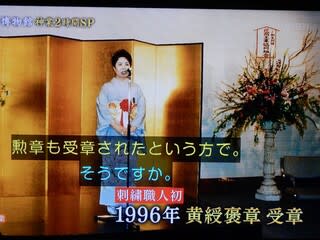

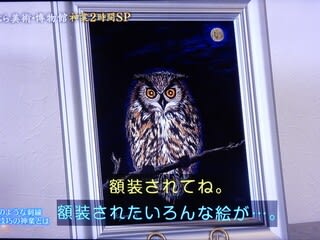

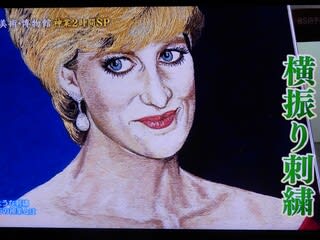

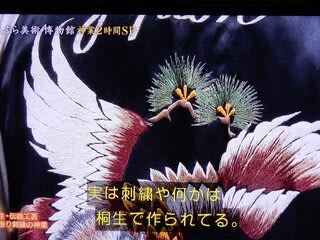

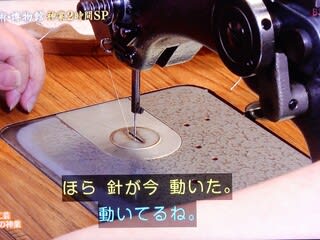

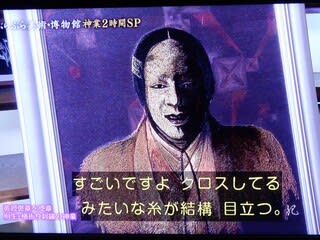

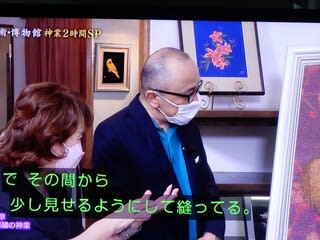

「桐生市」にある「名工 大澤紀代美さん」のアトリエでの作品の紹介でした。

「桐生市」にある「名工 大澤紀代美さん」のアトリエでの作品の紹介でした。

よく見ると刺繍とわかりますが・・

よく見ると刺繍とわかりますが・・

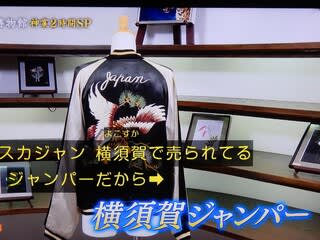

あの「スカジャン」の刺繍は此方で・・だったんですね。

あの「スカジャン」の刺繍は此方で・・だったんですね。

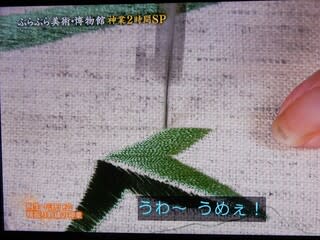

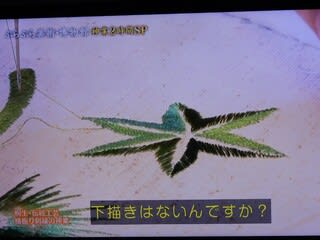

下描きなし、フリーハンドだそうです

下描きなし、フリーハンドだそうです

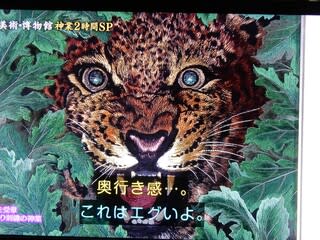

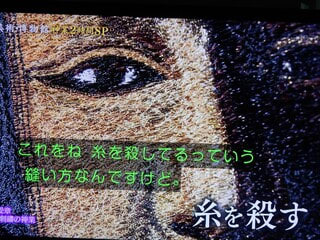

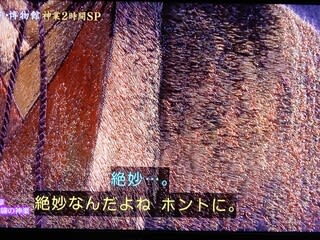

いかにリアルに表現できるか‥にこだわられてるようです。皆さん「凄い!!」の連発です。

いかにリアルに表現できるか‥にこだわられてるようです。皆さん「凄い!!」の連発です。

「目」から初めて…構図がどんどん決まっていくんですね。ほんとに神業ですよね~

「目」から初めて…構図がどんどん決まっていくんですね。ほんとに神業ですよね~

「ほほ紅」は最後に薄く載せる感じで・・色んな素材(フィルムや生地)が出てきたら挑戦されるようですね。

「ほほ紅」は最後に薄く載せる感じで・・色んな素材(フィルムや生地)が出てきたら挑戦されるようですね。

歴代の総理や、有名人の方達のものは必ず縫われてるそうです。山本寛斎さん等「パリコレ」のデザイナーさん達の作品にもコラボされてるようです。

歴代の総理や、有名人の方達のものは必ず縫われてるそうです。山本寛斎さん等「パリコレ」のデザイナーさん達の作品にもコラボされてるようです。

30代に左目を失明されたそうで(今も見えていないそうで

30代に左目を失明されたそうで(今も見えていないそうで

昭和26年ごろから発行されたそうです。「ふちがギザギザ」の10円玉ですね。

昭和26年ごろから発行されたそうです。「ふちがギザギザ」の10円玉ですね。

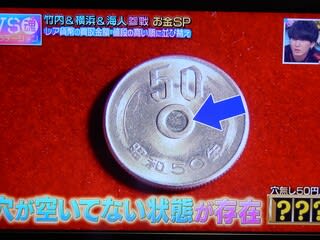

穴が空いていない50円玉ですが、ちょっと少ないのではないか・・だから高額?

穴が空いていない50円玉ですが、ちょっと少ないのではないか・・だから高額?

こんな1円玉も?・・製造過程であり得ることですが・・

こんな1円玉も?・・製造過程であり得ることですが・・

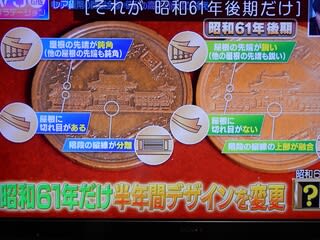

よく見たら違いますが、こんなの気が付かないですよね~

よく見たら違いますが、こんなの気が付かないですよね~

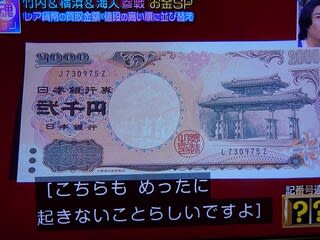

使ってないからどこかにあるはずなんですが・・「記番号」違いなんて、どういう間違いなんだ~~~? 番号も「ゾロ目」の方が価値が上がるそうです。

使ってないからどこかにあるはずなんですが・・「記番号」違いなんて、どういう間違いなんだ~~~? 番号も「ゾロ目」の方が価値が上がるそうです。 これは機械の少しの位置ずれでできるんでしょうけど・・これも中心から離れてる方が価値が上がるそうです。

これは機械の少しの位置ずれでできるんでしょうけど・・これも中心から離れてる方が価値が上がるそうです。 すごい金額ですよね。驚きました。

すごい金額ですよね。驚きました。

JR「大和路線」の「郡山駅」からスタートでした。

JR「大和路線」の「郡山駅」からスタートでした。

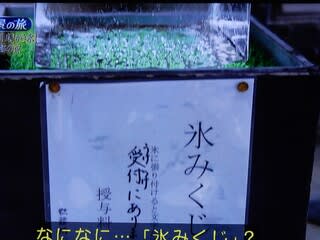

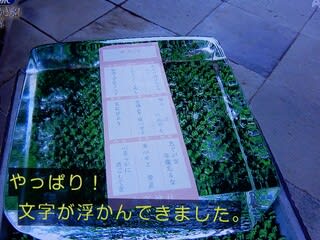

ユニークな氷の上に買った番号札を乗せてみる「氷みくじ」が紹介されてました。

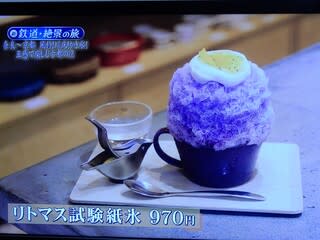

ユニークな氷の上に買った番号札を乗せてみる「氷みくじ」が紹介されてました。 「氷の神様」を祀られてたのが始まりだそうです。やっぱり駅近くに「激戦区」といわれる「かき氷」のお店が何年か前から出来だしていたのも納得です。

「氷の神様」を祀られてたのが始まりだそうです。やっぱり駅近くに「激戦区」といわれる「かき氷」のお店が何年か前から出来だしていたのも納得です。

その何年か前はなかったと思いますが、ユニークな氷ですよね。

その何年か前はなかったと思いますが、ユニークな氷ですよね。

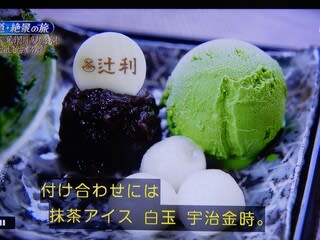

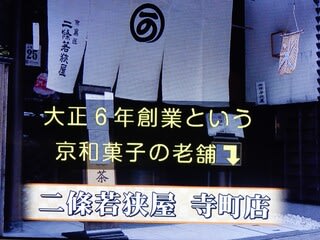

この番組では「辻利」さんに立ち寄られてます。

この番組では「辻利」さんに立ち寄られてます。 目の前で「抹茶」をたてていただけます。

目の前で「抹茶」をたてていただけます。

美味しそうですよね~~

美味しそうですよね~~

行って見たくなりますね~

行って見たくなりますね~

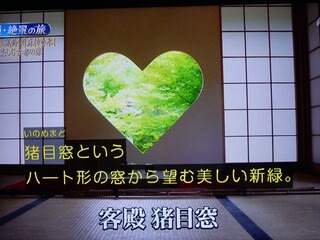

前回はもUPしましたが素敵ですね~

前回はもUPしましたが素敵ですね~

お庭も涼しげな設えですね。

お庭も涼しげな設えですね。

涼を感じれますね。

涼を感じれますね。

「網代編み」が敷かれて「氷柱」も涼しさいっぱいです。

「網代編み」が敷かれて「氷柱」も涼しさいっぱいです。

「なぎなた鉾」を組まれている場面。

「なぎなた鉾」を組まれている場面。

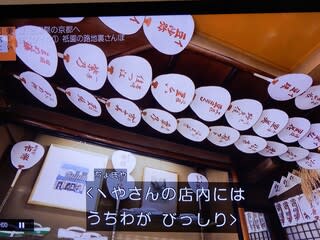

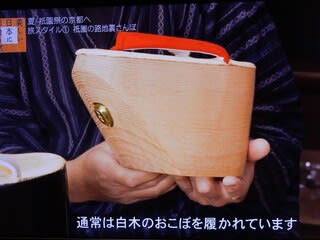

こちらのお店では舞妓さん達の「鼻緒すげ替え」もされていて、この履物「御こぼ」っていうんですね。夏は素足ではかれるので黒一色にされるようですが、ホーマルのは「畳」を貼られてるんですね

こちらのお店では舞妓さん達の「鼻緒すげ替え」もされていて、この履物「御こぼ」っていうんですね。夏は素足ではかれるので黒一色にされるようですが、ホーマルのは「畳」を貼られてるんですね

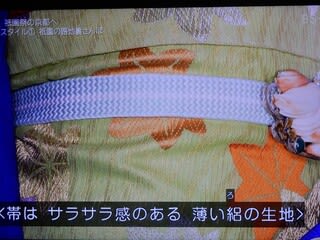

「舞妓さん」の着物等もすべて「夏仕様」なんですね。(夏仕様でも着物姿は暑いですよ~一滴の汗もかかずに取材受けられてましたよ 流石です)

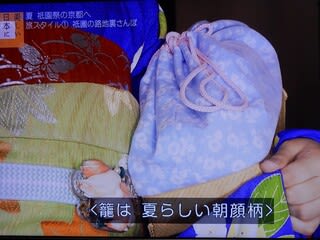

「舞妓さん」の着物等もすべて「夏仕様」なんですね。(夏仕様でも着物姿は暑いですよ~一滴の汗もかかずに取材受けられてましたよ 流石です) 舞妓さんたちがよく行くという祇園のお店で注文されたものです。「黒蜜きな粉氷」美味しそうです~~

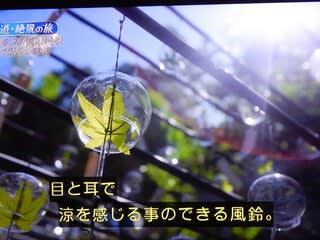

舞妓さんたちがよく行くという祇園のお店で注文されたものです。「黒蜜きな粉氷」美味しそうです~~ 宇治の正寿院、「風鈴」が2000個境内に吊るされています。

宇治の正寿院、「風鈴」が2000個境内に吊るされています。

こちらのお部屋で寝転がったら天井が「百花繚乱」で、「舞妓さんの絵」が4枚あるそうです。寝転んでスマホで撮りながら「感激」されてました。

こちらのお部屋で寝転がったら天井が「百花繚乱」で、「舞妓さんの絵」が4枚あるそうです。寝転んでスマホで撮りながら「感激」されてました。

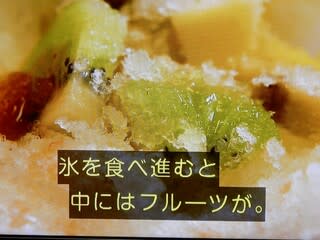

「宇治」の「上林(将軍家御用)」の「宇治金時」には「100g8000円」の「抹茶」が惜しげもなくかけてあるのです。

「宇治」の「上林(将軍家御用)」の「宇治金時」には「100g8000円」の「抹茶」が惜しげもなくかけてあるのです。

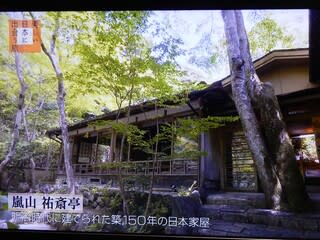

「染色作家 奥田裕斎さん」のアトリエです。

「染色作家 奥田裕斎さん」のアトリエです。

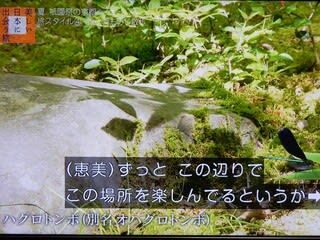

「オハグロトンボ」ほんとに真っ黒ですね

「オハグロトンボ」ほんとに真っ黒ですね

前は「料理旅館」だったそうです

前は「料理旅館」だったそうです こちらは何年か前「紅葉狩り」で、ご紹介した「圓光寺」です。

こちらは何年か前「紅葉狩り」で、ご紹介した「圓光寺」です。

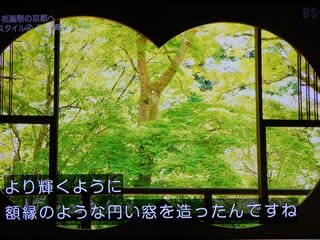

紅葉を観ながら過ごされたところは「青もみじ」の観賞処です。

紅葉を観ながら過ごされたところは「青もみじ」の観賞処です。

彼方此方の鉾町では、別の「祭り」があります。「屏風祭り」です。(私も2度ほど宵山の日に見せて頂きました。鉾もお宝装飾品ですが、お宝を披露される屏風祭りもすごい作業でお正月より大事な行事だとのことでした)

彼方此方の鉾町では、別の「祭り」があります。「屏風祭り」です。(私も2度ほど宵山の日に見せて頂きました。鉾もお宝装飾品ですが、お宝を披露される屏風祭りもすごい作業でお正月より大事な行事だとのことでした) 「稚児さん」が「しめ縄」を切って・・巡行が始まりました。

「稚児さん」が「しめ縄」を切って・・巡行が始まりました。

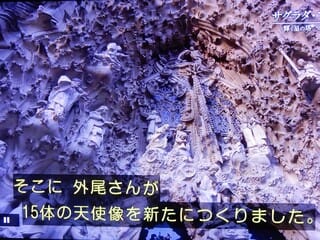

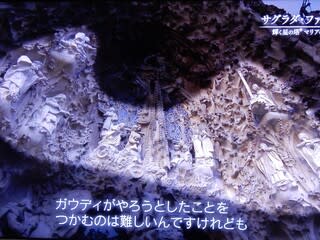

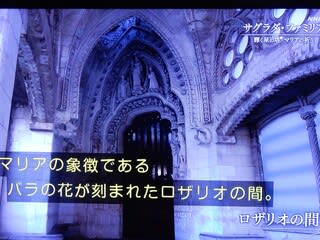

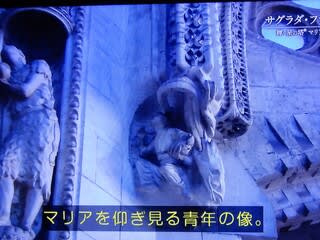

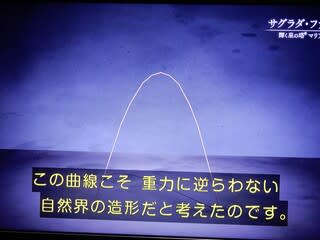

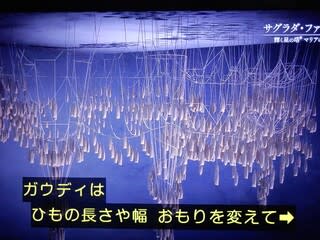

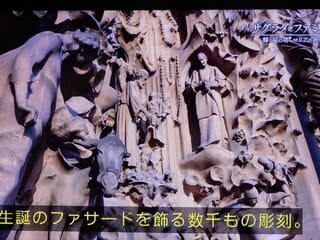

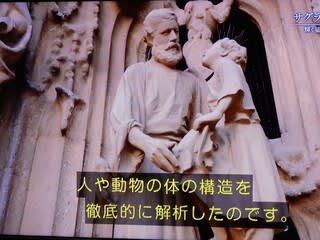

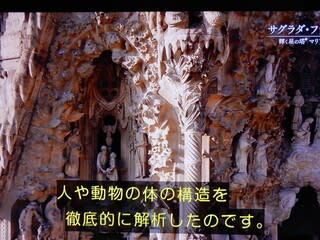

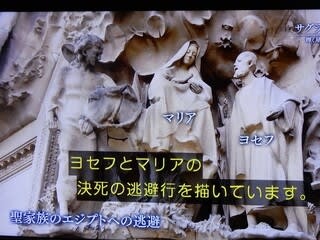

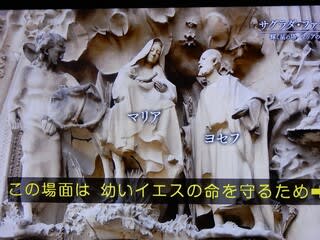

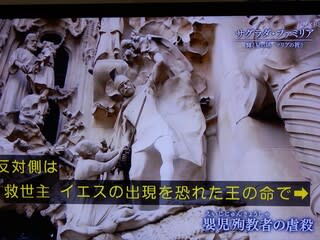

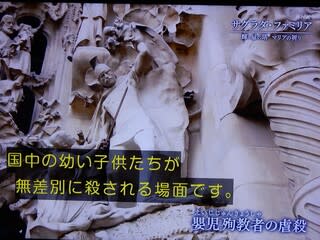

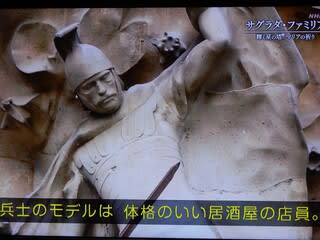

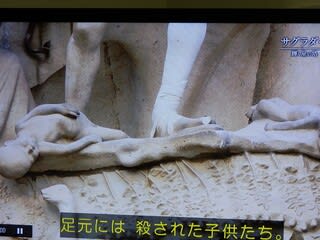

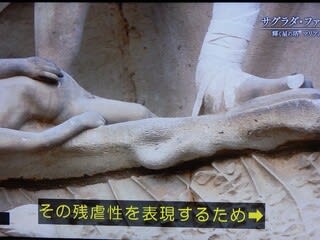

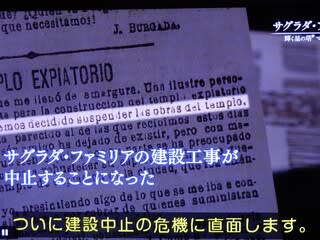

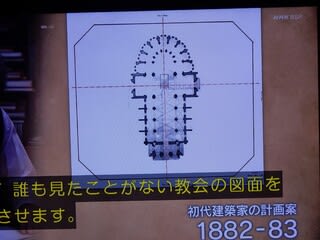

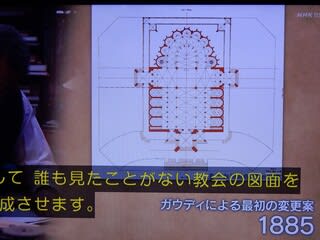

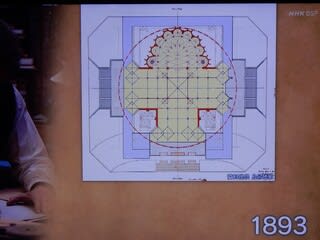

「いい仕事をしよう!!」とガウデイーが建設に携わってる職人たちを励ましながらの建設中にはいろんな災難(内戦等)が降りかかります。

「いい仕事をしよう!!」とガウデイーが建設に携わってる職人たちを励ましながらの建設中にはいろんな災難(内戦等)が降りかかります。

途方もない仕事ですね。

途方もない仕事ですね。

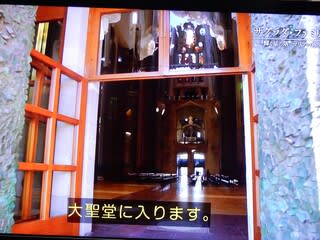

一般の方が見たことがない空間なのですね

一般の方が見たことがない空間なのですね

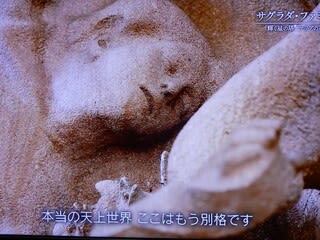

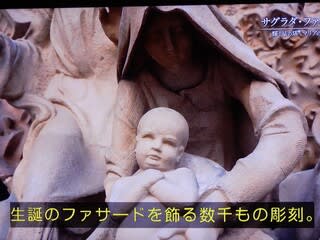

ガウデイの「マリヤの塔」への思いも伝わってきて、まだ完成を観ない「サグラダ・ファミリア」のことを点灯式から始まったこの番組で

ガウデイの「マリヤの塔」への思いも伝わってきて、まだ完成を観ない「サグラダ・ファミリア」のことを点灯式から始まったこの番組で

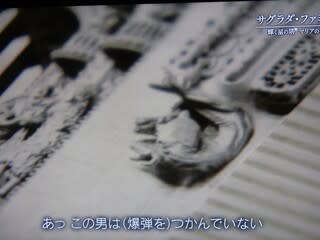

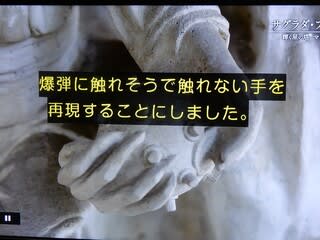

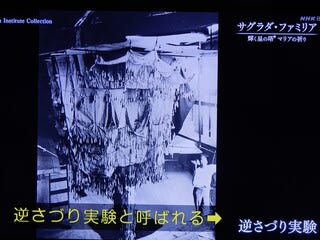

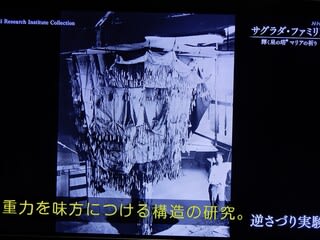

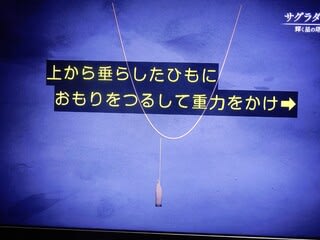

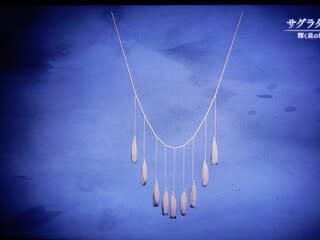

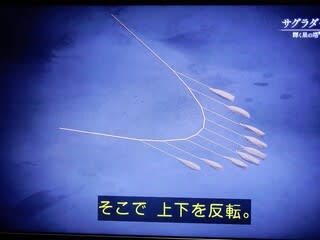

この研究を始めるまでの経緯・・

この研究を始めるまでの経緯・・

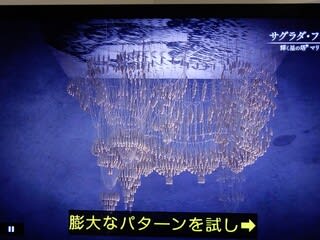

何度も実験を繰り返してこの方法にたどり着いたということですね。

何度も実験を繰り返してこの方法にたどり着いたということですね。

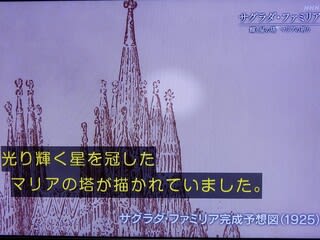

1925年のマリアの塔が描かれてる完成予想図ですね。

1925年のマリアの塔が描かれてる完成予想図ですね。

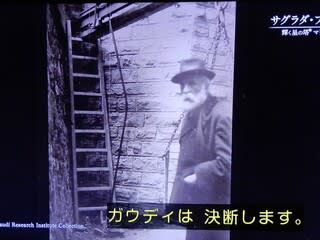

晩年は全財産を投じて建設に没頭したガウディは「不慮の事故」でなくなってしまうのですね。

晩年は全財産を投じて建設に没頭したガウディは「不慮の事故」でなくなってしまうのですね。

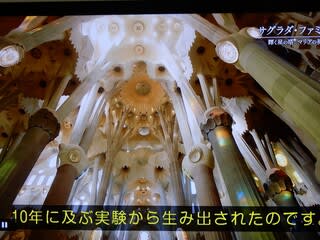

綺麗ですね~~世界には、有名な大聖堂がありますが、これがガウディの建築技術を駆使したものなんですね。

綺麗ですね~~世界には、有名な大聖堂がありますが、これがガウディの建築技術を駆使したものなんですね。

感嘆しきりでした。

感嘆しきりでした。

ヤシの木の葉のモチーフで鉄の柵

ヤシの木の葉のモチーフで鉄の柵

独創的な建築物を建てながら実験を重ねて「サグラダファミリア」へと繋いでいったということでした。

独創的な建築物を建てながら実験を重ねて「サグラダファミリア」へと繋いでいったということでした。