監督は『船を編む』の石井裕也。

足利市で本格的なロケセットが組まれたことも話題となった。

戦前、日本からカナダへ渡り様々な差別や貧困の中で慎ましくも肩寄せ合いながら暮らす移民一世と二世の姿が誇張もなく丁寧に描かれています。若い二世たちは昼間は厳しい労働に明け暮れながらも野球を通じて仲間同士励ましあい、一世を中心とする日本人社会に触れ、さらには無理解と思われたカナダ人たちとも交流を深めていきます。

野球というテーマがなければ、プロレタリア文学の世界かと思うくらい、絶望的な状況にありながらも、カナダ人との関係を敵対ではなく理解して行こうという主人公の妹の姿に心打たれました。

決勝戦で試合を制し見事優勝した彼らにカナダ人も日本人も互いに讃えあい漸く理解も深まりそうな気配。しかし、そのささやかな空気は一瞬にして引き裂かれてしまいます。1941年12月7日(日本では12/8)日本軍のハワイ攻撃、つまり、太平洋戦争のぼっ発によって、カナダ在住の日本人は敵性外国人として強制的に収容所へ送られてしまうのです。

この映画は戦争映画ではありませんが、当時の日本という国が中国で侵略を推し進め世界の中で孤立を深めていく過程が背後にあることをひしひしと感じます。

【AFP=時事】(一部更新)米警察は11日、米オスカー俳優のロビン・ウィリアムズ(Robin Williams)さん(63)がカリフォルニア(California)州の自宅で死亡しているのが見つかったと発表した。自殺とみられるという。

同州マリン(Marin)郡保安官事務所によると、ウィリアムズさんの遺体は11日正午前に同州北部ティブロン(Tiburon)の自宅で見つかった。同保安官事務所検視局は声明で、現時点で死因は「窒息による自殺」だとみていると発表した。

ウィリアムズさんの広報担当者が出した声明によると、ウィリアムズさんは最近、重いうつ病と闘っていた。

同世代の中で最も愛される俳優の一人だったウィリアムズさんは、米人気ドラマ「モーク&ミンディ(Mork & Mindy)」で名声を得た後、映画界に進出し、『グッドモーニング、ベトナム(Good Morning Vietnam)』(1987)や『いまを生きる(Dead Poets Society)』(1989)などのヒット作に出演。『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち(Good Will Hunting)』(1997)で米アカデミー賞(Academy Awards)助演男優賞を受賞した。【翻訳編集】 AFPBB News

Business Journal 8月29日(木)18時12分配信

ピザ生地を顔に 貼り付ける、ハンバーガーのバンズをベッド代わりにする、商品のソーセージをくわえる……いま、アルバイトとして働く若者たちが、ふざけ写真をSNS上に 公開し、炎上する事件が多発している。謝罪に追い込まれた企業は、ピザハット、ローソン、バーガーキング、ミニストップ、ほっともっと、丸源ラーメンと後 を絶たず、ステーキハウス・ブロンコビリーにいたっては、事件が発生した店舗を閉店。写真をアップした元バイト従業員に損害賠償請求することを検討する事 態にまで発展している。

この騒動にネットやテレビも強く反応し、「あきれて、ものが言えない」「こんな写真を流布して恥ずかしくないのか」「バイト教育が不徹底だ」などなど、批判が続出。バイトの信用度はガタ落ち状態だ。

しかし、である。不安定雇用であるバイトに対して、正社員並みの愛社精神やコンプライアンスという職業意識を求めるということ自体に、そもそも無理があるのではないか。コスト削減を進め、責任が伴う仕事も低賃金労働でまかなっている企業側にも問題の背景はあるはずだ。

そんな図々しい企業体質の象徴のような本が、いま売れに売れている。それが、シリーズ90万部を突破した、東京ディズニーリゾート(以下、ディズニー) で数々の人材教育を手がけてきた福島文二郎氏による著書『9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方』(中経出版)。タイトルが示す通り、 あのディズニーのバイト教育にスポットを当てた一冊だ。

●ディズニーでのバイトの実態

本書によれば、ディズニーに従事する運営会社・オリエンタルランドの正社員数は約2000人だが、対してバイトの人数は約1万8000人。しかも、バイ トは1年間で半分の約9000人が退職するのだという。手間暇かけて育てたバイトがすぐに辞めることは、企業にとっても痛手のはずだが、ディズニーの場合 は「1年に3回くらい3000人近くのアルバイトを採用しなくてはなりませんが、推定で5万人以上の応募者が集まります」と自慢げ。でも、単なる“安い賃 金で使い捨て”とも読めるのだが……。

また、注目を集めているバイト教育に関しても、独自システムを得意満面で紹介。例えば、ディズニーでは「バイトがバイトを指導する」といい、現場の責任 者に代わって、バイトたちに仕事の手順やスキルを教える「トレーナー」と呼ばれるキャストも主にバイトから採用。「(トレーナーは)キャストに自信を持た せる役割も担っています」と書いているように、指導するだけでなく、精神面でのサポートもバイトに任せているのだ。しかも驚きなのは、「トレーナーになっ たからといって、昇給に直接結びつくわけではありません」と断言していること。「つまり金銭的な対価はないのです。トレーナーを示すピンバッジが配られる だけです」と、わざわざ無報酬で責任ある立場をバイトにやらせていることを誇っているのだ。

このほかにも本書では、「ディズニーのキャストたちは、職場の中でユニークなスモールステップをつくってチャレンジしています」と紹介され、例えばカ ヌー探検のキャストは、どれだけ河を速く回れるかを競う「カヌーレース」を行ったり、劇場型のアトラクションなら、いかに滑舌よく時間通りにナレーション できるかを競ったりと、“スモールステップ”なるステップアップにチャレンジするのだという。この“スモールステップ”は「いずれも、トレーナーをはじめ とするアルバイトのキャストたちによってつくられたもの」というのだが、これだけのシステムをつくってもバイトはやはり無報酬。“カヌー漕ぎ”という、あ まり役に立ちそうにないスキルの習得に無報酬で努力するとは、バイトたちがディズニーのマジックにかけられてしまっている様をよく表している。

本書の「間違った考えに染まった後輩を変える!」という項目も相当に刺激的だ。そこでは、著者が実際に行ったという「キャストの意識改革」を披露。その 改革とは、「すべてのゲストにハピネスを提供する」というディズニーの“ミッション”を浸透させるべく、朝礼・終礼はもちろん、口癖のように正しいミッ ションを繰り返すこと。特に新しく入ってきたキャストには徹底的に教え込み、同じ考えを持ったキャストにしかトレーナーは任せなかったそう。さらに「どう しても私に賛同できないので、他部署に異動させたり退職させたりせざるを得ないキャストも(いた)」とさえ書き綴っている。

そうして「職場全体の意識をひとつに」することができた時のことを、著者は「人間って、変わるものなんだ」と実感した……と振り返る。あたかも感動エピ ソードのように、しみじみ著者は述べているが、要は自分とは違う考えのキャストを他部署に追放したり、退職に追い込んだ、ということではないか。

それでもなお、バイトたちは従順だ。ディズニーのミッションを叩き込まれたあるバイトの女子は、母親から「ミッキーは何人いるの?」と問われた際、「何 言ってるの。ミッキーは1人に決まってるじゃないの」と答えたという。小さい子どもに訊かれたのならわかるが、相手は母親である。たとえ中年の身内に対し ても、夢を壊さない。このディズニーイズムはすばらしいが、それが生成される過程を知ってしまうと、げに恐ろしいエピソードとしか感じられなくなってしま うのだが……。

そう。これらのエピソードは、いわばディズニーという“夢の国”だから成し得てしまう魔法なのだ。バイトたちは、ミッキーの笑顔にごまかされ、無報酬で あることに疑問も持たず、客に夢を与えるという使命感に燃える──これでは最上のブランドイメージにつけ込んだ“ブラック企業”とも思えてくる。あのミッ キーの薄気味悪い高笑いも、より邪悪に響いてくるようだ。

「ブラック企業は許せん!」という声が高まる一方で、この“ディズニー式バイト教育”がもてはやされている現状。しかしその実態は、ブラック企業よろしく、不安定労働者を安く使っているだけ。これが本当に「成功例」なのだろうか。

和田 実

毎日新聞 2012年09月27日 東京夕刊

専門家によっては「数年以内に噴火の可能性がある」との見方が出ている富士山。過去に起きた噴火の記録をひもとけば、溶岩流や大量の火山灰などもう 一つの荒々しい姿がのぞく。今起きたら、首都圏を含む広い範囲に莫大な被害を及ぼすことは確実。何に留意し、いかに備えるべきなのか。【井田純】

◇コンタクトレンズ厳禁/パソコンダウンの恐れ/大規模停電の可能性も

「昨年の大震災で日本列島が東西に引っ張られ、マグマが出やすくなった、という考えが成り立つ。日本の 活火山のうち危険度の高い20前後は、どれが噴火してもおかしくない」と語るのは京都大の鎌田浩毅教授(火山学)。最大の心配は富士山だ。首都圏に近く、 江戸時代の「宝永噴火」から約300年間噴火がない分、マグマがたまっていると考えられるからだ。「火山活動と密接な関連のある低周波地震も観測されてい る。富士山が“スタンバイ状態”にあることは確かです」

注目されているのは、大震災4日後に静岡県東部で起きたマグニチュード6・4の地震。独立行政法人・防 災科学技術研究所などによると、この時、富士山のマグマだまりには、宝永噴火時の推定値を上回る1・6メガパスカルの圧力がかかっていた。「あれほどの力 が加われば噴火があってもおかしくなかった。私たちの表現を使うと『マグマだまりの天井にひびが入った』ということです」

いざ噴火の時、まず最初に飛び出すのが噴石。「宝永火口も平安時代の貞観噴火の火口も、長い時間がたっ てふさがっている。最初に火口が開く際に、その岩を水蒸気が飛ばす。これが噴石です」。風向きによっては火口から10キロ以上の場所に達する場合もある。 登山客らが直撃を受ければ、即、命にかかわる。

その後に始まる本格的な噴火にはいくつかのパターンがある。昨年1月に噴火した新燃岳(鹿児島、宮崎 県)では、大量の火山灰が被害をもたらした。91年の雲仙・普賢岳(長崎県)噴火では火砕流が発生、多数の人命を奪った。果たして富士山はどのタイプか。 鎌田教授は言う。「実は、富士山ではこれまでありとあらゆることが起きている。いわば『噴火のデパート』なのです」。火山灰、火砕流、溶岩流、さらには噴 火によって山自体がなだれのように崩れ落ちる現象「山体崩壊」の可能性すら排除できないという。

宝永噴火では、10日以上も火山灰が降り続き、横浜で10センチ、江戸で5センチの厚さに積もった、と伝えられる。火山灰による具体的な影響はど のようなものか。新燃岳に近い宮崎県都城市の危機管理課の職員は「車が通るたびに火山灰が舞い上がり、降灰集中地域の住民のほとんどがマスクを着けた。目 に入ると危険なので、コンタクトレンズは厳禁」と話す。

「灰」といっても、実体はマグマが微粒子となった薄いガラス片だ。目に入れば角膜を傷つけ、吸い込むと 呼吸器系疾患につながる。防災科学技術研究所によると、衣類から作った即席の布製マスクでも大きめの火山灰は防げるという。水で湿らせればさらに効果が高 まる。もちろん、一般的な災害対策と同様、飲用水や非常用食料の備蓄、情報確保のための電池式のラジオは必須だ。

人体への影響だけではない。火山灰の被害は、首都圏を中心とした交通網、通信インフラに及び、経済活動全般に大きな打撃を与える。

個人レベルでまず気をつけたいのがパソコンだ。隙間(すきま)から内部に入り込んだ火山灰がパソコンを ダウンさせる危険がある。鎌田教授は「緊急避難的にとりあえずラップでくるむ、という人もいますが、自宅で使う場合、火山灰を家の中に入れないようにする ことが大事。中に入ってしまうと取り除くのは難しくなります」。ドアや窓をきっちりと閉め、場合によってはテープで隙間を塞ぐことが重要になる。また、屋 内に入る前に、衣服などに付着した火山灰を丁寧に払うだけでも効果が期待できるそうだ。

交通機関への影響も広範囲にわたる。火山灰がジェットエンジンに入ると停止する危険性があるため、空の便はストップ。鉄道、高速道路などは降り積もった火山灰の影響でマヒ状態になることが予想される。

「社会インフラに与える影響で一番心配なのは、火力発電所です」と言うのは鎌田教授だ。火力発電は、圧 縮した空気と燃料を混ぜて燃焼させ、タービンを回す仕組み。外から取り込んだ空気に混じった火山灰はフィルターを詰まらせ、燃焼効率を下げる。さらにフィ ルターを通り抜けるほど細かい火山灰が燃料に混入すれば、タービン自体に損傷を与える可能性も。また、火山灰が送電線に付着することで漏電を起こし、大規 模停電を起こすことも考えられるという。

噴火がおさまった後の火山灰処理も難題だ。都城市の除去作業では、ブルドーザー、鹿児島市から借りた道路清掃車、さらには手作業も要したという。 「大量のゴミ袋が必要になります。家屋の屋根に積もった灰はいったん下に吹き飛ばしてから処理するのですが、屋根からの転落事故も相次ぎました」と都城市 の肥後信行・新燃岳対策監は話す。

震災の記憶が鮮明な今こそ、噴火への備えも忘れないようにしたい。

==============

◇降灰前に準備しておくもの

□防じんマスク、防じん眼鏡

□3日分の飲用水(1日約4リットル)と食料

□ラップ(電化製品に火山灰が入らないようにするため)

□電池式ラジオ

□手提げランプや懐中電灯

□予備の電池

□暖房用の予備燃料(寒い時期)

□予備の毛布

□医薬品

□ほうき、掃除機、シャベルなど清掃用具と掃除機用の交換フィルター

□現金(ATM=現金自動受払機=や銀行が利用できない可能性があるため)

※防災科学技術研究所のウェブサイトなどから作成

2013年5月7日東京新聞

6日、作家の村上春樹さん(64)が京都市左京区の京都大百周年記念ホールで行った講演と「公開インタビュー」の詳報は次の通り。

▽冒頭の講演

僕は普段はあまり人前に出ません。ごく普通の生活を送っている普通の人間です。文章を書くのが仕事なので、なるべくそれ以外のことに首を突っ込み たくない。だから僕のことは絶滅危惧種の動物、イリオモテヤマネコみたいなものだと思ってくれるとありがたい。そばに寄って触ったりしないでください。お びえて、かみついたりするかもしれないので。

河合隼雄先生とは20年ぐらい前に米プリンストン大で初めてお会いし、その後あちこちで時間を一緒に過ごした。僕にとっては「河合先生」で、最後 までそのスタンスは変わらなかった。小説家と心理療法家というコスチュームを脱ぐことはなく、そういう枠があった方が率直に話ができた。

今でも覚えているのは、先生の駄じゃれ。一種の悪魔払いのようなものだと思っていた。臨床家としてクライアントと向き合い、相手の魂の暗い場所に おりていく作業を日々されていた。それは往々にして危険を伴う。帰り道が分からなくなるかもしれない。そういう暗い場所で、糸くずのように体に絡みついて くる闇の気配を振り払うには、くだらない駄じゃれを口にしなければならなかったのではないか。

僕の場合の悪魔払いは、毎日外に出て走ること。それで、絡みついてきた闇の気配をふるい落としてきた気がする。

われわれが共有していたのは物語でいうコンセプトだったと思う。物語というのは人の魂の奥底にある。人の心の一番深い場所にあるから、人と人とを 根元でつなぎあわせることができる。僕は小説を書くときにそういう深い場所におりていき、河合先生もクライアントと向かい合うときに深い場所におりてい く。そういうことを犬と犬がにおいで分かり合うように、分かり合っていたのではないか。僕がそういう深い共感を抱くことができた相手は河合先生しかいませ んでした。それが励ましになり、僕がやってきたことが間違っていなかったと実感できた。

▽インタビュー

〈人間とは。物語とは〉

魂を2階、1階、地下1階、地下2階に分けて考えている。地下1階だけでは、人を引きつけるものは書けないんじゃないか。(ジャズピアニストの) セロニアス・モンクは深いユニークな音を出す。人の魂に響くのは、自分で下に行く通路を見つけたから。本当に何かをつくりたいと思えば、もっと下まで行く しかない。

〈初期作品について〉

「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」などは、店をやりながら書いたので、まとまった物語を書く余裕がなかった。それが新鮮だと評価された が、僕は先に行かなければならないと思った。村上龍さんの「コインロッカー・ベイビーズ」を読み、こういう書き方をしたいと思い、店をやめた。一日好きな ときに書けるのがうれしく、物語を書く喜びにつながった。結末が分からないまま最初の何ページかを書き、うまくできたので、僕はそういうのに向いているの だなと思った。

〈「ねじまき鳥クロニクル」について〉

それまではただ楽しみながら書いていたが、「ねじまき鳥」はもっと世界を広げ、分散させ、分割させる試みだった。記憶、日記、いろんなものをかみ合わせ、重層的な世界をつくろうとした。

〈小説家の仕事〉

(徐々に)魂のネットワークのようなものをつくりたい気持ちが出てきた。みんな自分が主人公の複雑な物語を、魂の中に持っている。それを本当の物語にするには、相対化する必要がある。小説家がやるのは、そのモデルを提供することだ。

誰かが僕の本に共感すると、僕の物語と「あなた」の物語が呼応し、心が共鳴するとネットワークができてくる。僕はそれが物語の力だと思う。

〈読書体験〉

10代は19世紀小説ばかり読んでいた。ドストエフスキー、トルストイ、ディケンズ、バルザック。体に染み込んでいる。物語はなくてはならないも のです。1950~70年代、物語小説は差別され、物語というだけでばかにされた。僕は(夏目)漱石のファンだが、漱石も昔は評価が低かった。僕も最初の ころはずいぶん批判が多かったが、いつも買ってくれる人がいた。それがずっと続き、ありがたい。

〈新作「色彩を持たない多崎(たざき)つくると、彼の巡礼の年」について〉

「ノルウェイの森」のときは純粋なリアリズム小説を書こうと思った。一度書いておかないと、ひとつ上にいけないと思った。自分では実験的だと書いたものがベストセラーになったのは、うれしかったが、ある種のプレッシャーになった。

前作「1Q84」での大きな意味は、全部三人称で書いたこと。三人称はどこにでも行けるし、誰にでも会える。ドストエフスキーの「悪霊」のような 総合小説を書きたかった。(「多崎つくる」は)僕の感覚としては、頭と意識が別々に動いている話。今回は「1Q84」に比べ、文学的後退だと思う人がいる かもしれないが、僕にとっては新しい試みです。

出来事を追うのではなく、意識の流れの中に出来事を置いていく。(多崎の恋人の)沙羅(さら)さんが、つくるくんに(過去と向き合うため)名古屋 に行きなさいと言うが、同じように僕に書きなさいと言う。彼女が僕も導いている。導かれ何かを体験することで、より自分が強く大きくなっていく感覚があ る。読む人の中でもそういう感覚があればいいなと思う。

今回は生身の人間に対する興味がすごく出てきて、ずっと考えているうちに、(登場人物たちが)勝手に動きだしていった。人間と人間のつながりに、強い関心と共感を持つようになった。

(多崎は友人4人との共同体から切り捨てられるが)僕も似たような経験をしたことはあるし、何が人の心を傷つけるのかはだいたい分かる。人はそう いう傷を受けて、心をふさいで、時間がたつと少し開いて、ひとつ上に行くことを繰り返しながら成長する。ひとつの成長物語なんです。

僕は自分の小説を読み返して、涙を流すことはない。唯一泣いてしまうのは、小説ではないが(地下鉄サリン事件の被害者や遺族を取材した)「アン ダーグラウンド」。殺された方の20代の奥さまの話を聞き、家を出て、電車に乗っている時に涙が出た。1時間ぐらい止まらなかった。

それが、違う話を書いている時にもよみがえってくる。あの本を書いたことは、僕にとって大きな体験だった。

小説を書き始めた29、30歳のころは、書きたいけど書けないことがいっぱいあった。書けることを少しずつ増やし、だいたい書きたいことが書けると思えたのは2000年ぐらい。(今作も)単純に書けるようになったから、書こうと思ったのかもしれない。

〈音楽について〉

朝早く起きて午前中に仕事をし、昼は翻訳をするが、朝はだいたいクラシックを聴く。夜寝る前に、翌朝に聴くレコードを用意するんです。遠足に行く子供のように。

仕事に集中しているので真剣には聴いていないが、音楽に励まされて書いている気がする。20代のころは店をやり、朝から晩までジャズを聴いた。自分の中にリズムが染み込んでいる。文章もそのリズムを使って書く。

僕の本を読んで泣きましたと言う人がときどきいるけど、僕は笑いが止まらなかったと言われる方がうれしい。悲しみは個人的なところに密接につながっているが、笑いは関係ない。やっぱりユーモアの感覚が好き。書くときはなるべくユーモアをちりばめたい。

▽事前に寄せられた質問への回答

〈ランニングについて〉

年を取ると体力が落ちる。若いころは少しでも速く走りたかったが、今は年をとっても走れるようにしたい。80歳、85歳までフルマラソンを走れればいいなと思う。

〈子供のころの読書について〉

小3まで本を読まず、小4から急に読み出した。父と母が国文学をやっていたので、僕はそれから逃げたくて、外国の文学ばかり読んだ。大学に入ってから日本文学も読んだ。漱石、谷崎(潤一郎)…。文章のうまい人が好き。

〈翻訳について〉

翻訳しやすい小説と、難しい小説がある。物語が強いと翻訳しやすい。濃密な描写があると難しい。

〈最後に〉

本当にうれしいのは、待って買ってくれる読者がいること。「今回はつまらない、がっかりした。次も買います」みたいな人が大好きです。つまらない と思ってもらってもけっこう。僕自身は一生懸命書いているが、好みに合わないことはもちろんある。ただ、理解してほしいのは、本当に手抜きなしに書いてい る。もし今回の小説が合わないとしても、村上は一生懸命やっていると考えてもらえるとすごくうれしい。

2012年12月9日東京新聞社説

憲法で禁じた集団的自衛権の行使を法律によって可能にする、こんなからくりが国会で進みつつあります。実現すれば平和憲法はなし崩しになります。

十六日投開票の衆院選挙で集団的自衛権の行使容認を訴えているのは自民党、日本維新の会、国民新党など複数あります。

公約には掲げていないものの、野田佳彦首相が「見直す議論を詰めていきたい」と述べるなど民主党の中にも容認派はいるようです。尖閣諸島などの問題や国内の行き詰まった状況がナショナリズムを高めているのでしょうか。

◆集団的自衛権行使へ

集団的自衛権とは何なのか。あらためておさらいします。一九八一年、政府は答弁書で、集団的自衛権について「自国と密接な関係にある外国に対する 武力攻撃を実力をもって阻止する権利」と定義したうえで、「わが国が主権国家である以上、集団的自衛権を有しているが、憲法九条で許容される必要最小限の 範囲を超え、行使は許されない」としています。

政府見解は定着しており、憲法改正を経なければ、集団的自衛権行使は認められないはずですが、「国家安全保障基本法」の制定によって行使が可能になるとの見方が政党間で急浮上しています。

例えば、自民党は七月の総務会で国家安全保障基本法の制定を決めました。まだ法案の概要しかありませんが、次に政務調査会が詳細な中身を定めていきます。

法案の概要をみると、第一○条「国連憲章に定められた自衛権の行使」は、国連憲章五一条の規定を根拠に集団的自衛権の行使を認めています。第一一条「国連憲章上の安全保障措置への参加」は、国連安保理決議があれば、海外における武力行使を認める内容となっています。

◆憲法解釈変える法律

どちらも憲法九条の解釈に明らかに反します。憲法違反の法案は国会提出さえできないのでは、そんな疑問が浮かびます。

一面はその通りです。行政府の中央省庁が法案をつくる内閣立法なら、憲法との関係を審査する内閣法制局の段階でストップがかかり、国会提出には至りません。

国会議員が法案をつくる議員立法となれば話は別です。衆院、参院それぞれの法制局が審査して意見を述べますが、提出を決めるのは立法権のある国会 議員。国会で法案を説明するのは提出議員のため、答弁に窮するような問題のある法案が提出に至ることはまずないのですが、前例があります。

二〇一〇年五月、中谷元・元防衛庁長官ら五人の議員が「国際平和協力法案」を衆院に提出しました。先月の衆院解散により審議未了で廃案となりましたが、海外での武力行使が不可避な自衛隊の活動が三項目含まれ、憲法違反が疑われる内容でした。

国家安全保障基本法案も、議員立法の手続きが予定されています。自民党はこの法律とともに集団自衛事態法、前出の国際平和協力法を制定し、自衛隊法を改定するとしています。

これらの法律が成立すれば、集団的自衛権行使や海外の武力行使が解禁されることになります。法律が憲法違反か審査する憲法裁判所のような規定がわ が国にはないため、法律によって憲法解釈が変更され、「国のかたち」を変えるのです。やがて憲法が自衛隊活動の実態に合わないとの批判が起こり新たな憲法 が制定に至ると見込んでいるのではないでしょうか。まるでマジックです。

国会で過半数を占めさえすれば、国家安全保障基本法は成立します。三分の二の国会議員の賛成や国民投票が必要な憲法改正と比べ、なんとお手軽なことか。与党であっても党内で反対され、この裏ワザはとらなかったのですが…。

○七年、自民党の安倍晋三総裁は首相だった当時、自衛艦と並走する米軍艦艇の防御、米国を狙った弾道ミサイルの迎撃など四類型を示し、集団的自衛権行使の容認を目指しました。いったいどの国が世界一の軍事力を誇る米国に対して正規戦を挑むというのでしょうか。

◆海外の武力行使が可能に

起こりそうなのは、米国による海外の戦争に参加して武力行使することではないでしょうか。第二次世界大戦後、各地で起きた戦争や紛争の多くは、米 国や旧ソ連が介入して始まりました。「大量破壊兵器を隠し持っている」と言いがかりをつけて米国が始めたイラク戦争に英国は集団的自衛権を行使して参戦し ました。イラクへは陸上自衛隊も派遣されましたが、憲法の規定から人道復興支援にとどまりました。

日本の平和を守り、国民の安全を守ってきた憲法を法律でひっくり返す「法の下克上」は断じて認めるわけにはいかないのです。

朝日2012年7月14日付紙面から

6歳の時、自宅の白黒テレビで見た「ウルトラマン」。ビル街に銀色の巨人が立ちはだかる斬新な映像に、衝撃を受けた。

「ウルトラマンがなかったら今の僕はいない」

「呪縛みたいなもの」

大学時代、すでに才能は花開き始めていた。自分自身が素顔のままウルトラマンを演じ怪獣と戦うという奇抜な自主映画を生み出し、玄 人はだしの特撮映像でマニアをうならせた。1990年代、社会現象となった代表作「新世紀エヴァンゲリオン」も、「都市を襲う正体不明の敵を巨人が迎え撃 つ」という基本設定は、ウルトラマンと重なる。

子どもの頃に熱中した特撮・アニメ番組が今も表現の核であり続けている。「オタクの中のオタク」だ。

自ら企画し、東京都江東区の東京都現代美術館で開催中のイベント「特撮博物館」(10月8日まで)は、お世話になってきた特撮作品 への恩返しだ。特撮用のミニチュアがアートとして展示され、新作映画も上映される。「特撮をつくった人々は次々と亡くなり、ミニチュアもゴミ扱いされてい る。保存に動かないと永久に失われる」と焦る。

一方では、近年進めてきた「エヴァンゲリオン」の新劇場版・全4部作の第3部「Q」の製作が大詰めだ。新作の情報は極秘扱い。先日、その公開日「11月17日」が明らかになっただけで、待ち焦がれたファンを熱狂させた。

宮崎駿監督のアニメが富士山の裾野のように幅広いファンを持つのに比べ、「エヴァ」のファン層は限られる。だが一人ひとりの愛着、 没入の度合いは、東京スカイツリーのように他のアニメを圧する。スマホ、フィギュアなど関連商品は1万点以上。いま、これほど吸引力を持つ作品を創造でき る人はアニメ以外でもそう見あたらない。

かつて「エヴァ」を「自分の内面をそのままドラマに投影したノンフィクション」と話した。スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーは「迷える子羊が自分探しをする物語。夏目漱石の『三四郎』を連想させる」と話す。

97年公開の完結作では、主人公の少年シンジが、「もういやだ、死にたい」「みんな死んじゃえ」とつぶやき続け、ヒーローらしい行動は一切なかった。「他人との適切な距離が測れず、虚構の世界へ逃避している」自分自身を含むオタクたちへの、苦い批判が込められていた。

それから8年後の2005年、全4部作の映画として自ら「エヴァ」のリメークを始めた。旧作で無気力だったシンジは、09年公開の新作第2部ではヒロインの危機に「綾波を……返せ!」と絶叫し、命がけで手を伸ばす。

人見知りで知られ、取材はめったに受けない。今回のインタビューでも心の壁を感じさせる時があった。だが、その作品世界は、孤独と絶望の影が濃い旧作から脱し、「たとえ傷ついても自分の殻を破り、他者とつながりたい」強い意思が感じられる。

天才は変わったのか。

庵野秀明さん 日本が誇るべきは、アニメーションよりまずゴジラ

——「エヴァンゲリオン」新劇場版4部作の第3部「Q」が、11月17日に公開されます。旧劇場版では主人公が何もできなかったのに対し、新作では少女を救おうと必死で戦う。ご自身の内面の変化が反映されているのですか。

うーん。時代じゃないですかね。受け取る人の感じ方が変わっているだけだと思います。自分の本質は変わりようがない。

—— 2005年のインタビューで「結婚して、自分に非オタク的な要素がプラスされていった」「(嫁さんを)全力で守りたいですね。これからもずっと」と話されています。やはり変わった面もあるのでは?

それはそれとしてありますが、人間そうそう変わらないですよ。

——「エヴァ」には、現実に背を向けて「エヴァ」という作品に逃避するファンへの批判が込められていました。そうした意識は今も変わらないのですか。

旧作の「エヴァ」では、僕が「娯楽」としてつくったものを、その域を越えて「依存の対象」とする人が多かった。そういう人々を増長 させたことに、責任を取りたかったんです。作品自体を娯楽の域に戻したかった。ただ、今はそれをテーマにするのは引っ込めています。そういう人々は言って も変わらない。やっても仕方がないことが、よく分かりました。

特撮を文化に

—— 新作の「エヴァ」も、深くはまっている人は多い。依存性の強い作品をつくってしまうご自身についてどう考えますか。

何もないです。作品はヒットしてほしいが、過剰な反応は自分の責任の外です。作品の中に自分自身は反映されますが、僕1人でつくっているわけではない。僕と作品とは全然別です。ただ、新作のファンは旧作と質が違う。具体的にどう違うかは、言えませんが。

—— 新作は出資者を募らず、社長を務めるアニメ製作会社「カラー」が製作費をすべて負担している、いわば「自主製作作品」です。なぜ、このような形にしたのですか。

他人に製作費を出してもらうと「費用に見合った作品をつくらなければいけない」という制約ができます。自分でお金を出すことで、全 部自分で責任を持って好きにやりたかった。配給や宣伝もスタッフはいますが、最終的には僕が仕切っています。「作品の出来はよかったけど宣伝が悪かった」 などと言い訳したくないのです。

—— 東京都現代美術館で開催中の「特撮博物館」では館長を務めています。特撮を「文化」として後世に残したいそうですが、コンピューターグラフィックス(CG)が発達した現在、特撮の存在価値はありますか。

CGを使った初期作品「ジュラシックパーク」はインパクトがありましたが、それを超える驚きには出会っていません。CGでは「そこ にあるものを空気を通して見た存在感」を出せない。ミニチュアは現実にそこにあったものだから、映像にしてもやはり存在感がある。人間の感覚はその違いを 敏感に感じ取れると思います。怪獣映画は製作当時からゲテモノ扱いされていたと聞きますが、日本の特撮作品は海外で高い評価を得ている。日本が誇るべきな のは、アニメーションよりもまずゴジラだと思います。

—— 学生時代の自主製作映画「帰ってきたウルトラマン」を見て、素顔のままウルトラマンを演じている庵野さんが、次第に「本物のウルトラマン」のように見えてきて驚きました。なぜ、そんなことができたのでしょうか。

物語、カメラアングル、ミニチュアの作り込みなど、さまざまな面から「現実にはあり得ない物が本当にそこにいる感じ」を出そうと試 みることが、存在のリアリティーにつながります。アニメは絵ですから、現実的なものは何もない。だが、特撮作品は少なくともドラマ部分は本物の俳優が演じ ていますから、その延長で、うまくやれば特撮部分も本物に見える。数十年前の特撮映画でも、それに成功した例はあります。

怖さ見せたい

—— 特撮博物館で上映される短編映画「巨神兵東京に現わる」では、東京が徹底的に破壊されます。他の作品でも破壊や爆発のシーンが多い。「破壊」へのこだわりがあるのですか。

子どもの頃、そこにあるものが壊れると何かしら「うれしい」「楽しい」という感覚がありました。僕に限らず、幼い子はそういうもの だと思います。日本や現代社会全体が壊れることをイメージして「いいな」と思っていた時期もあります。でも、大人になって「そこに住んでいた人はどうなる のか」と、現実的に考えると喜べなくなる。3・11の映像もショックでした。絵空事だと楽しめても、本物は見たくないんです。

—— 「子どものトラウマになるような映像を見せたい」という気持ちがあるそうですね。

子どもに「世の中には怖いものがある」という情報を伝えたいんです。今は、テレビをふくめ子どもに対してそういうことを隠蔽(いん ぺい)し過ぎる。僕が子どもの頃は怖いものが街にあふれていました。家の裏はもう闇。犬や猫の死体も放っておかれた。大人だって怖かった。戦争に行った経 験のある人が身近にいたんですから。

文/太田啓之

なぜ「お受験エリート」は間違えるのか――。「『皆が言っていること』を鵜呑みにして『事実』を見ようとしないからだ」と『デフレの正体』著者・藻谷浩介さんはいう。全国をくまなく歩き、現場を知悉する理論家が、日本経済に関わる疑問に答える。

「労働生産性」とは、労働者1人当たりのアウトプットのことだ。「付加価値額」を労働者数で割ったものが労働生産性となる。

労働生産性を上げるには、分子である付加価値額をブランド向上などの努力で増やすか、分母である労働者の数を機械化などで減らすという方法がある。ただ し、前者は容易ではない。このため結果的に、「生産性を向上させる」=「人員削減を進める」という単線的な考え方が広まってしまった。

この問題を理解するには付加価値額について正確に知る必要がある。付加価値額とは、企業の利益に加え、企業が事業で使ったコストの一部を足したものだ。

企業の利益が高まれば付加価値額は増えるが、最終的に収支がトントンでも、途中で「地元」に落ちる人件費や貸借料などのコストが多ければ、付加価値額は増える。

なぜ利益だけでなく、地元に落ちるコストも付加価値に算入するのか。

地域経済全体で見れば、大きなプラスになるからだ。地域経済が元気になれば、結局巡り巡って自分の業績も伸びる。江戸時代の商売人は直感的にこのことが わかっていて「金は天下の回り物」と言った。自分が使ったお金は誰かの儲けに回り、その儲けがお金として誰かに使われることで、自分の儲けに戻ってくる。 これこそが、「経済感覚」である。

江戸時代の日本人も、付加価値の定義を考えた西洋人と同じ経済感覚をもっていたのである。

■人件費削減は付加価値率も下げる

ところが日本で行われている生産性向上は、この逆である。「いくら生産年齢人口が減少しようとも、労働生産性さえ上げられれば、GDPは落ちない」とい う間違った命題が流布している。多くの企業は、人を減らし、人件費を減らし、コストダウンに邁進している。それは労働生産性の向上には結びつかない。まし てやリストラや雇い止めも当然であるかのような風潮は、経済感覚の欠落を意味している。それは、自己を破壊する行為なのだ。

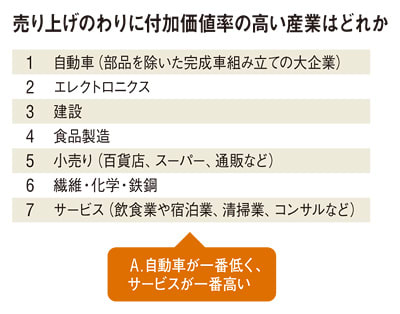

例を挙げよう。図版に7つの産業を並べている。このうち、付加価値率の最も高い産業はどれだろうか。

正解は7番の「サービス」が最も付加価値率が高く、一番の「自動車」の付加価値率が最も低い。「ハイテク=高付加価値」と思いこんでいる人は多く、講演 でこのクイズを行うと、ほとんどの人が間違える。実際には、多くの人間を雇って効率化の難しいサービスを提供しているサービス業が、売り上げのわりに一番 人件費がかかるので、付加価値率が高くなるのである。

労働者の数を減らすのに応じて、1人当たりの人件費を上昇させ、人件費の総額を保つようにすれば、付加価値額は減らない。あるいは人件費の減少分が企業 の利益(マージン)として残れば、付加価値額の全体は減らない。しかし生産年齢人口の減少を迎えている現在では、自動車や住宅、電気製品といった人口の頭 数に連動して売れる商品では、マージンは拡大するどころか下がっていく。

退職者の増加に連動して会社の人件費総額を下げるのは当然のことになり、収益率と人件費率、すなわち付加価値額と付加価値率も下がり、生産性の向上は阻害されてしまう。

日本企業が生産性を上げるには、人手をかけブランドを向上させることで、マージンを増やす方向に進む必要がある。

※すべて雑誌掲載当時

日本政策投資銀行 特任顧問 藻谷浩介

----------

日本政策投資銀行 特任顧問 藻谷浩介(もたに・こうすけ)

1964年、山口県生まれ。88年東京大学法学部卒、同年日本開発銀行(現・日本政策投資銀行)入行。米国コロンビア大学ビジネススクール留学、日本経済研究所出向などを経て、10年参事役、12年より現職。11年4月には政府の復興検討部会の委員に選ばれた。

----------

構成=上阪 徹 撮影=永井 浩