今年の6月に入ったある日、女房が「今年の夏休みは北海道に行きたい」と言い出しました。女房はかねてより「(自分にとって)未踏の地である北海道にいつか行きたい」と言い続けており、いずれは叶えてやらねばなあと思いながらも、ワタシに積極的な動機が見つからず踏み切れないまま現在に至っていたのですが、今回は違いました。

と言うのも、ワタシは今年の3月、札幌に「G-BAOA・G(ジー・バオア・グー)」というゲーセンを偶然見つけていたのでした。同店の公式サイトは「本場アメリカ直輸入! 現役バリバリのピンボールがたくさん!」と謳って少なくない数のEMのピンボール機も見え、また「主に80年代~90年代、ビデオゲーム全盛を彩った懐かしくも安定のラインナップ!」と謳うページもあり、レゲエファンとしては大いに食指が動くロケです。女房の提案はワタシの思惑にもグッドタイミングで合致するので、旅程に札幌のゲーセンを組み込むことを条件に賛成しました。

念願の北海道旅行と言うことで女房は張り切って旅程を考え、8月上旬から札幌、小樽、余市、千歳を巡る5泊6日のスケジュールを計画しました。北海道全体から見れば極めて一部に過ぎない範囲ですが、そもそも広い北海道を一度の旅行で全部巡るのは無理な話ですので、妥当な内容だったと思います。

*********************

そろそろ「いや、前置きはいいからさっさとG-BAOA・Gの話を進めろよ」との声が聞こえてきそうです。拙ブログに期待される点があるとすればそこだけであろうことは承知しています。

ただその、今回は拙ブログへの一般的な期待にお応えできる内容にはならない予感がしており、懊悩しています。とは言えいずれは明らかにしていかねばならないことなので、そろそろ本題に移ります。

初日、我々は新千歳空港からJRの「快速エアポート」で札幌駅に移動し、「ANAクラウンプラザ札幌」にチェックインして荷物を置いた後、徒歩で市営地下鉄南北線のさっぽろ駅まで行きました。漢字表記の札幌駅と、かな表記のさっぽろ駅が異なる駅であることを知らなかったワタシは多少混乱させられました。

「G-BAOA・G」の最寄り駅は「北24条」駅で、さっぽろ駅からは僅か3駅です。北24条駅に到着し、4番出入口を出て左に1ブロック進むと、「樽川通り」を挟んだ向かいに「G-BAOA・G」はありました。

G-BAOA・Gの外観。側面は車が10台以上停められる駐車場になっており、結構大きい。

店の入り口。上の方に「ピンボール 60's/70's」と大書してある。

樽川通りを横断していよいよ店舗の前に立ち、入り口の写真を撮りつつ中に入ろうとしたら、店内から少し年配の店員さんが出てきて、「あの、店内は写真撮影できないんですが・・・」と大変恐縮した様子で言われてしまいました。

それがこの店のルールだというのであれば仕方ない、従うよりほかありません。そんなわけで、今回のレポートには店内の画像は一切ありません。これが、皆さんのご期待にお応えできそうにないと案じる理由です。

ヲタ属性な人を排除したがる気持ちを全く理解できないとは言いません。しかし、このようなゲーセンに興味を示しお金を落とす気が満々なのは今は殆どヲタ気質の人であろうに、そのヲタへの発信が極めて弱いのはどうなんでしょうか。「G-BAOA・G」の開店は2006年だそうですが、今までワタシの耳目に触れなかった理由の一つがここにあるように思います。Googleで検索してもヒット数が少ないです。

まあ、これ以上他人の店の経営方針に口出しするようなことは控えておきましょう。入って左手には、結構な数(数えたら全部で9台)のピンボール機があり、しかもすべてEM機です。機械に近づいてさらに驚くことに、1ゲームの料金が50円でした。これは1978年以前の料金設定です。そしてさらにさらに驚くべきことに、1台だけですが、ゲーム料金が30円の台もありました。こうなると1973年以前の料金です。

EM機が並ぶ壮観な風景を、本来なら皆さんにもぜひ見ていただきたいところですが、写真はありませんので、とりあえず設置機種リストを挙げておこうと思います。画像を見たい方は、機種の名前にIPDB(Internet Pinball Database)のハイパーリンクを貼っておきますので、そちらから参照してください。

①Big Hit (Gottlie 1977)

②Knockout (Bally 1975)

③Jacks Open (Gottlieb 1977)

④High Hand (Gottlieb 1973)

⑤Buccaneer (Gottlieb 1976)

⑥Centigrade 37 (Gottlieb 1977)

⑦Volley (Gottlieb 1976)

⑧Big Brave (Gottlieb 1974)

⑨Camelot (Bally 1970) 1ゲーム¥30

ワタシはこれらのすべてを遊ぶことができました。ただ、問題が少なからずありました。

問題の一つ目は、店内に50円硬貨の両替機が無いことです。仕方なくカウンターで両替してもらいましたが、50円硬貨の用意は殆どなく、8枚400円分しか替えることができませんでした。

問題の二つ目は、こちらの方がもっと深刻なのですが、まともに動く台が殆どありません。正常に動くことが確認できたのは「Knockout」のみでした。

もしかしたら「High Hand」は正常に動作していたのかもしれませんが、プレイフィールドが大きく右に傾いており、4つのドロップターゲットバンクすべての動作を確認する前に50円硬貨が尽きました。また、「Big Hit」も、二つのドロップターゲットバンクのうち一つしか動作確認ができていません。

その他の機種の不具合は以下の通りです。

・Big Hit: ボールが勝手に発射される(Big Hitはプランジャーが無く、右のフリッパーボタンを押すと、最下段中央、両フリッパーの間にある「Center Ball Shooter」からボールが発射される)。

・Jacks Open: ドロップターゲットが正常に作動しない。

・Baccaneer: 反応しないロールオーバーがある。

・Centigrade 37: 反応しないドロップターゲットがある。

・Volley: 中段正面のドロップターゲットのバンクが全く動作しない。

・Big Brave: 反応しないドロップターゲットがある。 1ゲーム5ボールの設定のようだがスタートは2ボール目からとなる。

・Camelot: ゲーム自体は正常に進行するが、リプレイスコアに達した時点で勝手に機械がリセットされ、リプレイが始まる。

何しろ古い機械ですから、多少の不具合には目を瞑らざるを得ないとは思います。しかし、ゲームとして成立しないレベルの不具合がある機械は、いかに安い料金設定とは言え、プレイしたいとは思えません。店の入り口にあれだけピンボールをアピールしているのに、この状態はとても残念です。しかし、それでもワタシは「G-BAOA・G」を応援したいと思います。願わくば、いつかピンボール機の不具合が修理されますように。

****************

G-BAOA・Gの2階には、夥しい古いビデオゲームとメダルゲーム機があります。すべてを試したわけではありませんが、概ね正常に動作しているように見えました。女房が気を利かせて気になったビデオゲームをメモしておいてくれたので、そのリストも挙げておこうと思います。

【G-BAOA・Gに設置されていたビデオゲームの一部(順不同)】

アイドル麻雀放送局(システムサービス 1988)

ARMED F(日物 1988)

アルカノイド(タイトー 1986)

namco クラシックコレクション(ナムコ 1995)

スパルタンX(アイレム 1984)

ワールドスタジアム93(ナムコ 1993)

スーパーワールドスタジアム1999(ナムコ 1999)

ミスタードリラーグレート(ナムコ 2001)

BOMBERMAN(アイレム 1991)

テトリス(セガ 1988)

ロジックプロ(デニアムコーポレーション 1996)

コラムス(セガ 1990)

ストリートファイター zero3(カプコン 1998)

ゼロガンナー(彩京 1997)

ぷよぷよ SUN(コンパイル 1996)

ぷよぷよ通(コンパイル/セガ 1994)

スーパーリアル麻雀 (セタ 1987)

Giant Gram2000(セガ 2000)

ばくばくアニマル(セガ 1995)

パズルボブル3(タイトー 1996)

パカパカパッション2(ナムコ 1998)

上海III(サンソフト 1993)

上海万里の長城 (テクモ 1995)

PENTA(ペンゴの海賊版・1982?)

ビデオゲームはこれら以外にもたくさんあります。札幌のゲームファンが羨ましいです。

最後に一つ、気になるメダルゲームも記録しておこうと思います。G-BAOA・Gには、大変珍しい「Tinker Bell (ティンカーベル)」がありました。

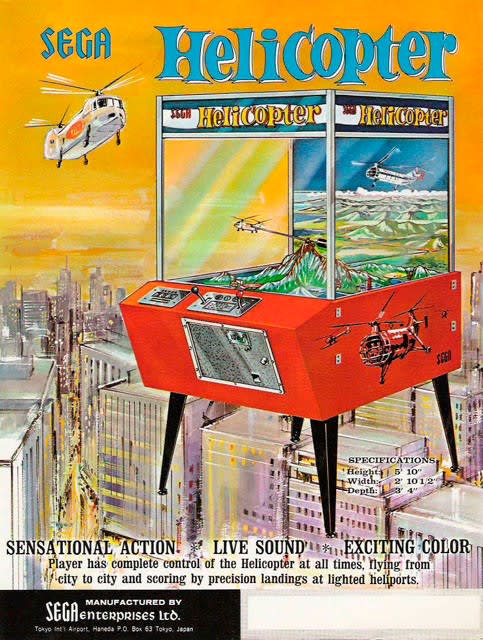

画像:Tinker Bell(セガ、1991)のフライヤーの表裏。

ティンカーベルは、セガが1991年に発売したビデオポーカーです。役ができると、役のランクに応じた人数のダンサーが画面上に現れ、ダンサーが一定数に達したらボーナスゲームに突入するというものでした。アイディア自体は良いと思うのですが、何しろ日本のゲーセンでビデオポーカーと言えばsigmaの独擅場で、他社から出たビデオポーカーで多少なりともヒットしたと言えるのは、Gマシン分野を除き一つもなく、ティンカーベルも敢え無く埋もれて行ったビデオポーカー群の一つとなってしまいました。

G-BAOA・G、ピンボール機は大変に残念でしたが、どうか今後も頑張っていただきたいものです。