今日、というかすでに昨日ですが、聖マリア病院(St.Marien-Hospital)の放射線科で放射線治療についての初面談に行ってきました。当初の予定では29日だったのですが、病院側の都合で28日に変更になりました。

うちから車で10分強のところで、丘の上に立つ結構大きな病院です。放射線科は本館の向かい側にあるモダンな建物で、待合室も明るく、あまり病院という感じがしない雰囲気なのですが、今日そこで見かけた患者さんたちは、傍から見てもかなりやつれていて苦しそうな感じで、「ああ、やっぱり病院なんだな」と妙に実感してしまいました。

さて、今日は放射線治療が必要かどうか、どういう効果とリスクがあるのかについて話をしたわけなんですが、結論から言うと、今放射線治療をやることを強く勧められました。

子宮内膜がん〔子宮体がん〕の診断が出た当初は、CTなどで他の転移が認められなかったので、ステージ1aなら手術のみ、ステージ1bなら手術の後に放射線治療という治療方針が提示されていました。この場合の放射線治療は、膣の中から子宮口に向けて局所的に照射する内部照射の一種の腔内照射でした。

実際にはステージ1どころではなく、両側の卵巣および腹膜にもがんが見つかり、当初予定されていた子宮・卵管・卵巣ばかりでなく、リンパ節44個に大網膜も切除する大手術になってしまいました。幸い郭清されたリンパ節はどれもクリーンだったので、遠隔転移の可能性は無く、最終的な診断はステージ3bと出ました。がんの組み合わせとしてはかなり珍しい部類だそうです。子宮体がんが発生源で、卵巣・腹膜へ転移ということで治療プランも練られましたが、卵巣がんが転移ではなく原発性である、つまり子宮体がんと併発した可能性もないとは言えず、また腹膜がんも卵巣からの転移ではなくやはり併発の可能性もなくはない、みたいなことが診断書に書かれてあります。今日の面談でも改めてそのことを指摘されて、しばらく忘れていたのに現実に引き戻されてしまった感じです。

とにかくその腹膜がんがあったせいで、本当に転移なのか併発なのか確定できないにせよ、がん細胞が取り切れてない可能性が高いということで、手術後は放射線ではなく化学療法を勧められ、それが終わったら必要に応じて放射線治療という治療プランが推奨されました。

そして8月8日から3週間ごとに抗がん剤投与を計6回受けて、11月28日の血液検査を最後に化学療法は無事終了し、今日の面談までの1か月間治療的なことは一切なく、体調もよかったので、私もダンナも病気のことをほとんど忘れかけていたわけです。普通に買い物に行ったり、散歩したり、コンサートにまで出かけていって、かぜすらひかずにいるので、むしろかなり元気だと言えます(笑)

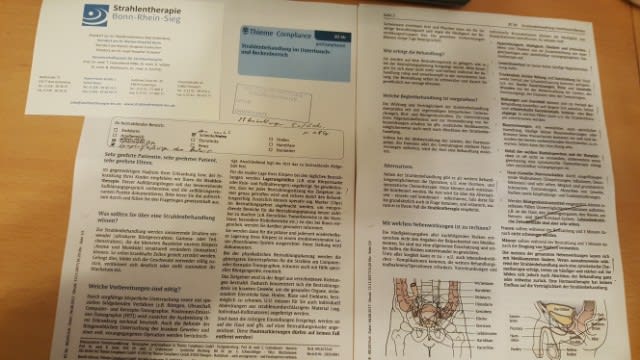

しかしまあ今日の放射線腫瘍医の話では、再発の危険をより少なくするには化学療法に加えて放射線治療をするのがいいとのことでした。この場合の放射線治療は外部照射で、範囲は下腹部に限られているとはいえ、腔内照射に比べればずっと広範囲の照射になります。具体的には「三次元原体照射」という、最初にコンピュータとCT、MRI、PETなどの画像を使って、がんの大きさや形、部位を特定し、がんと周囲組織を立体的に再現した上で、治療装置を回転させながら、がんの大きさと形状に合わせて正確に放射線を照射する方法で、正常組織への影響がなるべく少なくなるように工夫されているため、以前に比べれば副作用が格段に少なくなっているらしいですね。

下の写真は放射線治療のパンフレットを写したものですが、その中の右側の写真がCTで、左側の写真が直線加速器「TrueBeam」です。

もっとも、私の場合はCTで分かるほどのがん細胞が発見されるかどうかはかなり疑問ですけど。治療をするのであれば、週5回、トータル28回(約6週間)の照射になるとのことです。

思ったほどリスクが多くないことと、体への負担は化学療法よりもずっと軽いということを聞いて、治療を受ける方にかなり心を動かされています。やはりできるかぎりのことはした方がいいのではないかと。

このまま放置してがんが再発する可能性はそれほど高くはないらしいのですが、こういうことはそもそもはっきりと予想できることではありませんし、珍しい組み合わせのがんということで、予後の予想がより難しいということは念頭に置いておかないといけません。発生と転移に関する診断も確定していないほどよく分からない組み合わせって何なんでしょうね?

放射線治療を「しない」ことに対する不安要素はかなりあります。

第1の不安要素は統計的な予後の悪さです。子宮体がんのステージ3期の5年後生存率は日本の統計では60%弱のようです(ドイツの統計では57-66%というのもあれば、40%前後というのもあり、???)。卵巣がんは原発性ではなく、子宮がんからの転移という所見のほうが優勢ではありますが、卵巣がんから腹膜への転移というのは比較的珍しくない話で、その場合もステージ3になります。卵巣がんのステージ3の5年後生存率は40%だそうです。また、腹膜がんが原発性である可能性も否定しきれないということが診断書に書かれているので、原発性腹膜がんで5年後生存率の統計があるかと思ってリサーチしたのですが、珍し過ぎて統計がないんですね。一般的に予後は卵巣がんより悪く、1年以内に亡くなってしまう方も多いらしいですが、5年後もぴんぴんしている人もいないわけではないらしいので一概には何とも言えないみたいですね。でもまあ統計的に見れば、私が5年後に生存している可能性は高く見積もって6割強ということになりますよね。

第2の不安要素は抗がん剤治療が腹膜がんには必ずしも有効とは言い切れないということです。一般的な説とは言い難いかも知れませんが、一説によると血液を通して投与される抗がん剤は血流の少ない腹膜には有効な量が到達しない可能性があるらしいです。このため折角受けて何とか終了した抗がん治療で「安心」とは言えず、どうしても一抹の不安が残るわけです。

第3の不安要素は、がん再発後の治療成績がよくないということです。放射線治療は、がん細胞ががん細胞と認知できないくらいの時に徹底的に潰すつもりで行う方が効果が高く、再発後の場合だと照射する放射線量を増やさないといけなくなるため、治療リスクがより高くなるらしいです。だから、放置せずに今のうちにやっておいた方がいいということですね。

第4の不安要素は最近読んだアメリカの研究で、がんの標準治療を受けた患者とそれをせずに代替治療を受けた患者の5年後生存率を比較すると、乳がんの場合はなんと代替治療を受けた患者の死亡率が5.7倍も高いとのことでした。調査したがんの種類全体での結果は「転移のない早期がんの治療に代替療法を選んだ患者が、5年以内に死亡する確率は、標準療法を選んだ患者より2.5倍高い」というものでした(拙ブログ「抗がん剤のお値段とがん代替治療の死亡率(がん闘病記14)」にちょっと詳しく書きましたので、興味のある方はそちらも読んでみてください)。この「2.5倍」という数字の中には子宮がんや卵巣がんの症例は含まれていません。どちらも乳がんに比べると症例数がぐっと少なくなるので統計的な比較が難しいのでしょう。でもある種の「傾向」としてこの数字は無視できないと思うのです。

食事療法でがんが治った例というのも巷には溢れてますし、「標準治療」をほとんど敵視する向きも随分あるようですけど、そうした成功例の陰に多くの失敗例があるのではないでしょうか。

実際、健康な食生活を奨励するような健康情報サイトで、抗がん剤・放射線治療を一切せずに食事療法を選択し、肌はつやつやにもかかわらずがんの進行が止まらず、たぶん余命いくばくもない感じの患者さんの例が紹介されていました。ご本人はその選択を後悔していないとのことでしたが、私がその立場ならかなり後悔するのではないかと思います。免疫力増進のために毎日欠かさず新鮮な野菜・果物ジュースを飲み、体を酸性にしないような食生活を心がけて、また体を冷やさないようにする努力もしてますけど、「それで100%大丈夫」と言い切れる人はいないでしょう。いるとしたら、それは他人事だから軽く楽観視しているだけで、かなり無責任な安請け合いだと思いますね。

私もこのアメリカの研究を読むまではどちらかというと放射線治療は願い下げにしたいなと思ってたのですが、これを読んでから大分考えが揺れてました。ただ、放射線腫瘍医がどういう見解を示すか分からなかったので、それ以上考えず一時棚上げにしてました。でも、今日話を聞いた後では、天秤は「やる」方に傾いてます。

というわけで、1月2日はすでにCT撮影と照射計画、1月8日に初照射という日程を決め、インフォームドコンセントの書類にも目を通して署名してきました。これはまだ治療の同意書ではなく、「説明を聞いた」ということに対する署名です。最終判断は1月2日にすることになります。あまり日数はありませんが、それまでもう一度考え直して断ることも可能です。

がん闘病記18へ