ZDFの世論調査ポリートバロメーターが9月23日に発表されましたので、以下に結果を私見による解説を加えつつご紹介いたします。

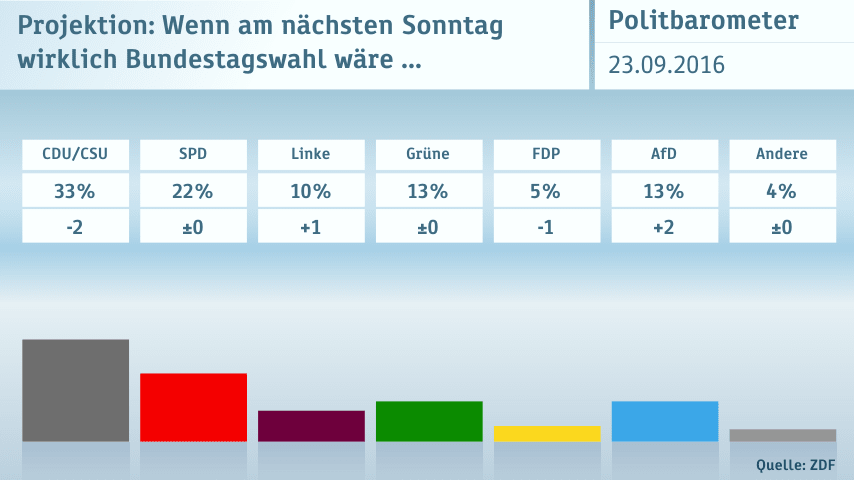

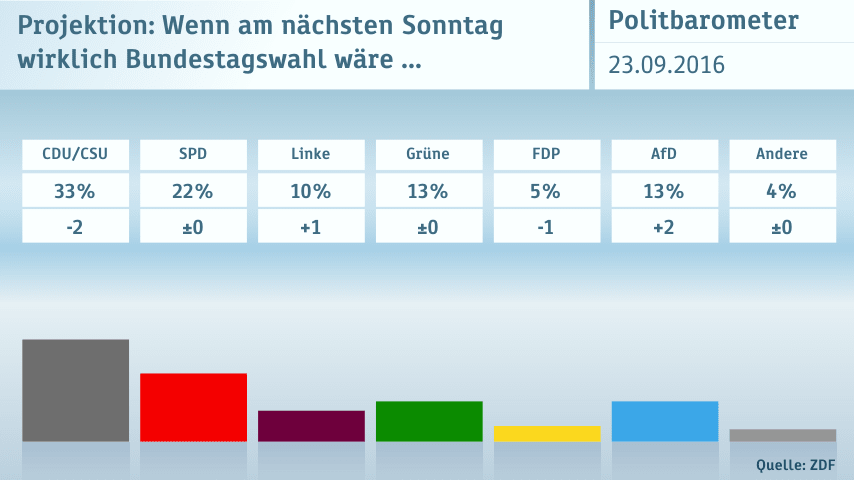

まずはタイトルにあるように政党支持率から。

連邦議会選挙

もし次の日曜日が議会選挙ならどの政党を選びますか?:

DU/CSU(キリスト教民主同盟・キリスト教社会主義同盟) 33%(-2)

SPD(ドイツ社会民主党) 22% (変化なし)

Linke(左翼政党) 10%(+1)

Grüne(緑の党) 13%(変化なし)

FDP (自由民主党) 5%(-1)

AfD(ドイツのための選択肢) 13%(+2)

その他 4% (変化なし)

メルケル首相率いるCDUの支持率が2%下がった分、AfDが支持率を伸ばしています。メクレンブルク・フォアポンメルン州、ベルリン州の選挙でかなりの得票率で議会入りしたAfDは、政策的な深みはともかく、得票率ではすでに古くからの「国民政党」とほぼ並んでいます。それに合わせるように、難民への暴力も増えており、経済界からはドイツのイメージがそのせいで悪くなり、経済的なダメージを受けるかもしれないという心配する声が出てきています。CDUの政治家たちの中にはAfDに票を奪われるのを恐れるためか、かなり右翼的な発言をツイッターなどで呟いて物議を醸しています。

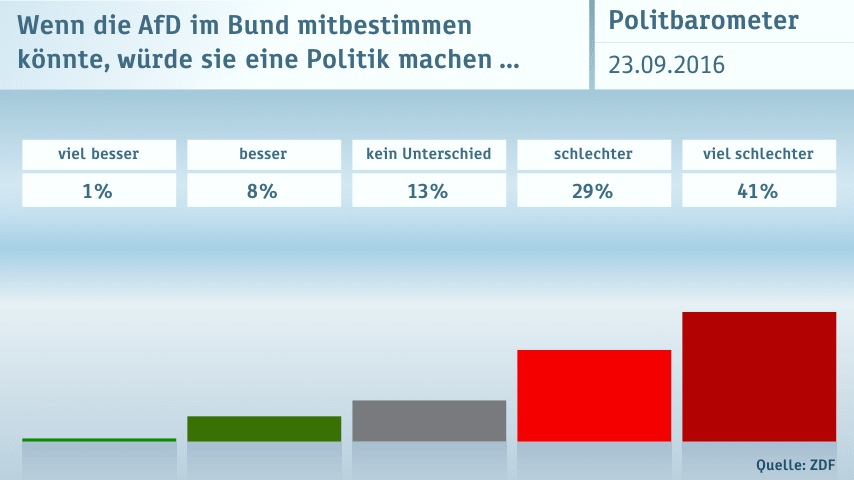

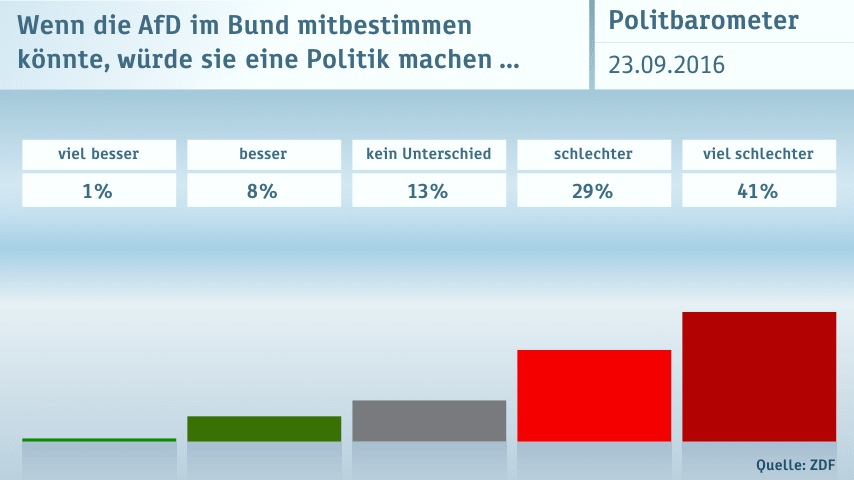

AfDが連邦議会で発言権を得たとしたら、政治は…?

ずっと良くなる 1%

よくなる 8%

変わらない 13%

悪くなる 29%

ずっと悪くなる 41%

AfDは支持率を伸ばしていても、それは既成政党への反発を表現しているに過ぎず、AfDに政治能力があるとは誰も思ってないことが、「(すごく)悪くなる」と回答した人が70%も占めている結果によく表れています。AfDの能力がないことが分かっているのに、投票する人たちはまるで反抗期の子どものようです。

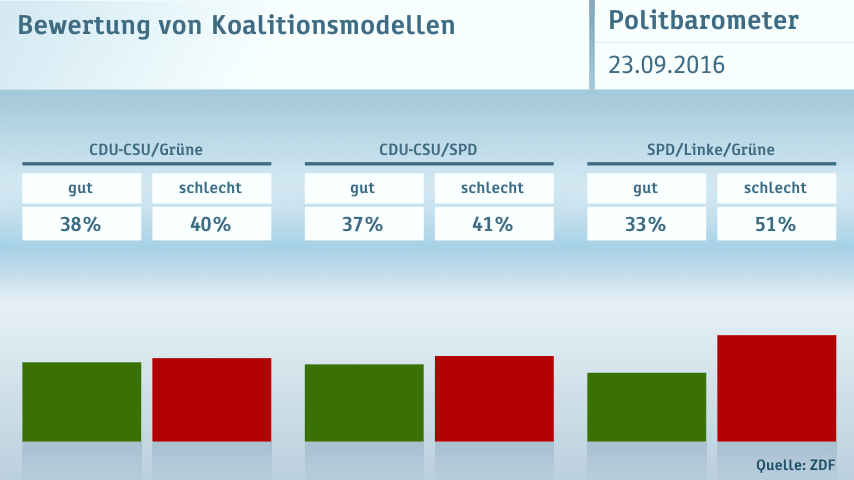

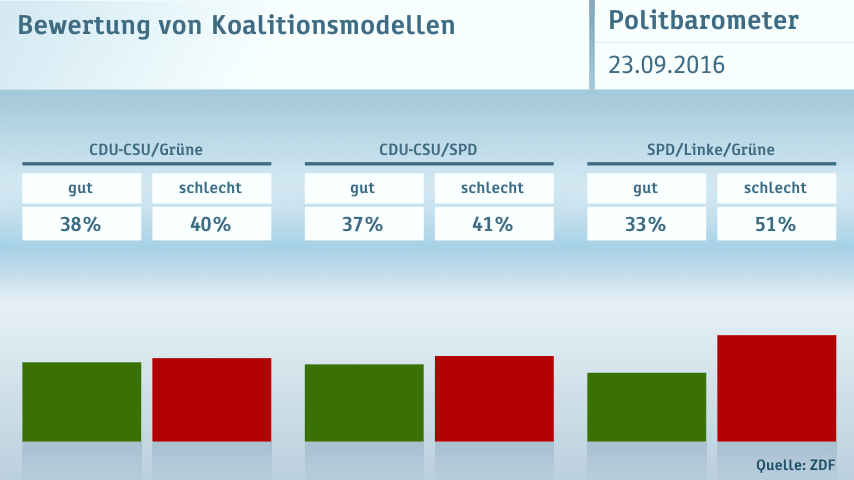

連立モデルの評価:

CDU/CSU+緑の党

いい 38%

悪い 40%

CDU/CSU+SPD

いい 37%

悪い 41%

SPD+左翼政党+緑の党

いい 33%

悪い 51%

AfDとの協力は:

全解答者

ない方がいい 55%

あってもいい 41%

支持政党別「ない方がいい」

CDU/CSU 65%

SPD 71%

左翼政党 56%

緑の党 74%

FDP 51%

AfD 6%

政治家評価

政治家重要度ランキング(スケールは+5から-5まで)

- フランク・ヴァルター・シュタインマイアー(外相)、2.2(+0.2)

- ヴィルフリート・クレッチュマン(バーデン・ヴュルッテンベルク州首相、緑の党)、2.0 (-0.1)

- ヴォルフガング・ショイブレ(内相)、1.7(+0.1)

- アンゲラ・メルケル(首相)、1.1(+0.1)

- グレゴル・ギジー(左翼政党)、1.0(+0.1)

- トーマス・ドメジエール(内相)、0.7(-0.1)

- ジーグマー・ガブリエル(経済・エネルギー相)、0.5(+0.1)

- ウルズラ・フォン・デア・ライエン(防衛相)、0.3(-0.1)

- ホルスト・ゼーホーファー(CSU党首・バイエルン州首相)、0.3(-0.4)

- サラ・ヴァーゲンクネヒト(左翼政党)、0.2(+0.5)

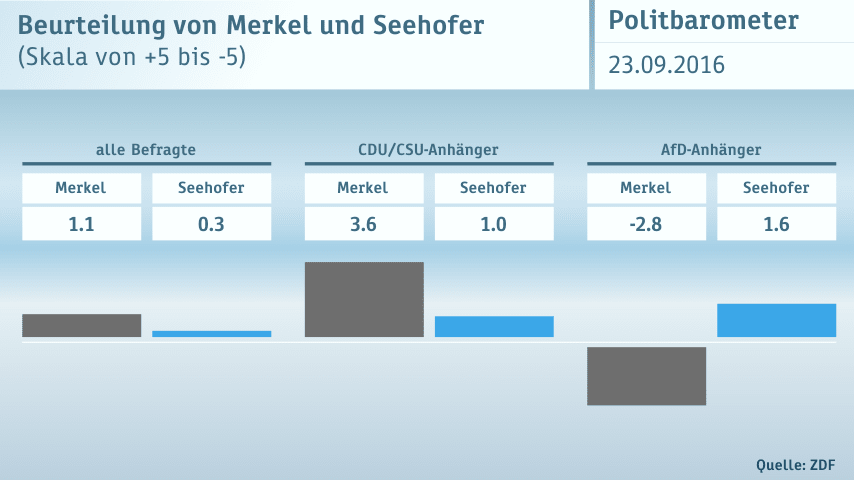

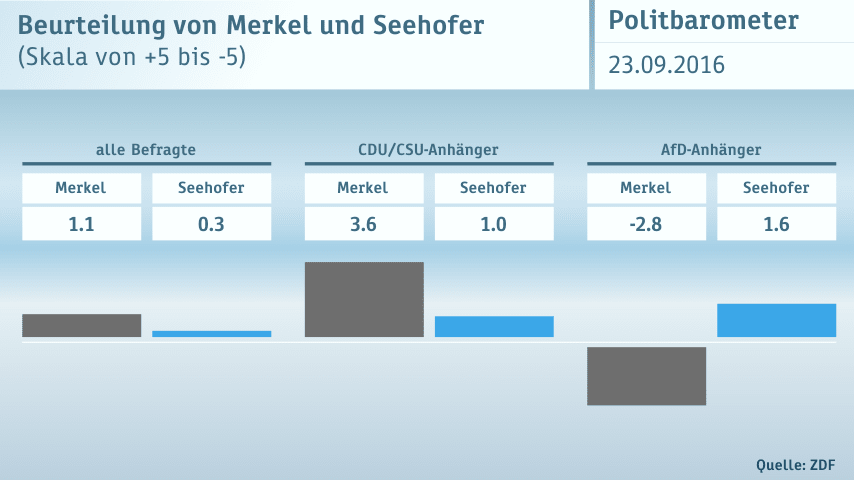

メルケルとゼーホーファーの比較(スケールは+5から-5まで)

全回答者:

メルケル 1.1

ゼーホーファー 0.3

CDU/CSU支持者:

メルケル 3.6

ゼーホーファー 1.0

AfD支持者:

メルケル -2.8

ゼーホーファー 1.6

CSU党首であるゼーホーファーが自政党支持者より、AfD支持者からの方が高評価を受けているのは注目に値します。彼は、CDUとCSUが姉妹政党であることが疑問に思われるくらい執拗にメルケル首相に嚙みついてます。決して建設的な批判とは思えないので、党内ではむしろ「調和を乱すもの」とちょっと白い目で見られているようですね。私はメルケル首相を無為無策の無能な政治家だと思ってますが、ゼーホーファーにキャンキャン噛みつかれても、おっとりと構えて「話し合いましょう」と態度を崩さない点では結構感心しています。

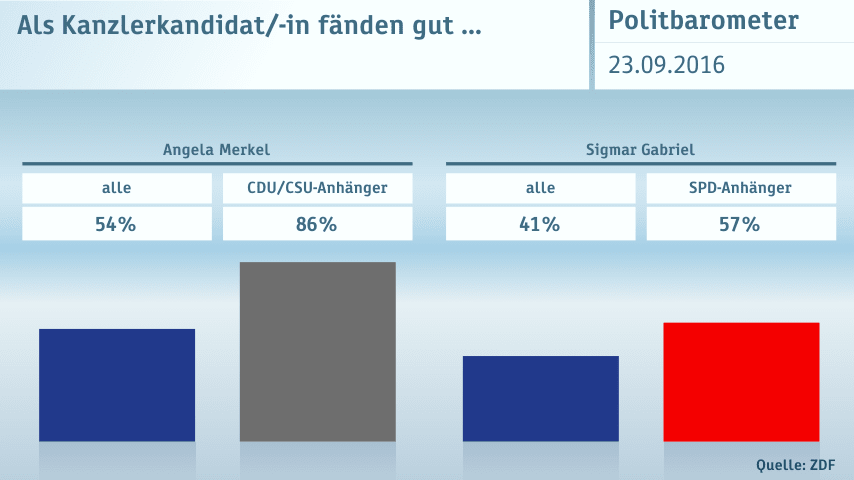

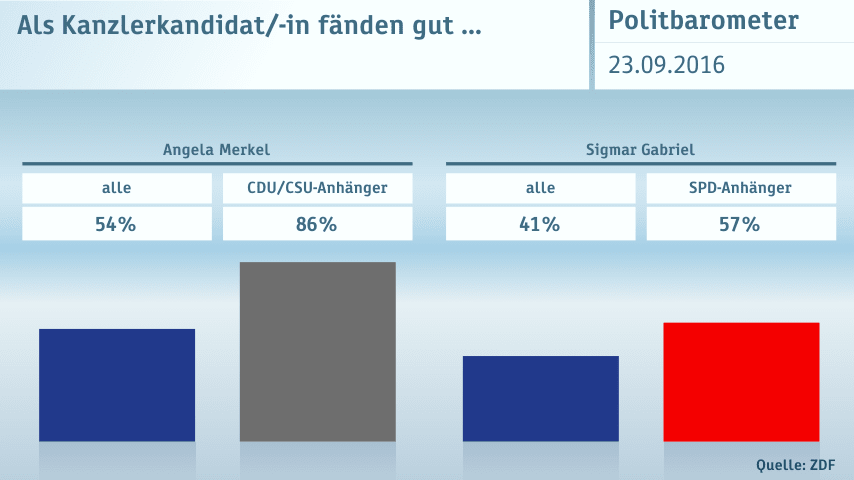

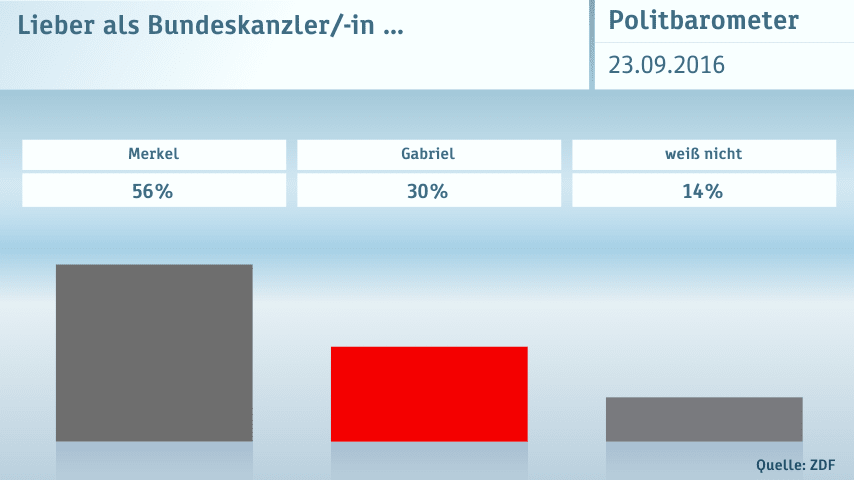

首相候補はどちらがいい?

アンゲラ・メルケル: 全体 ― 54%、CDU/CSU支持者 ― 86%

ジグマー・ガブリエル:全体 ―41%、SPD支持者 ― 57%

ジグマー・ガブリエルは現経済・エネルギー相ですが、何かと反発の多いカナダとの自由貿易協定(CETA)を年内に締結する意向を公言しているので、CETAやTTIP(EU・アメリカ自由貿易協定)の反対者が多いSPD支持者から首相候補として支持されていないようです。

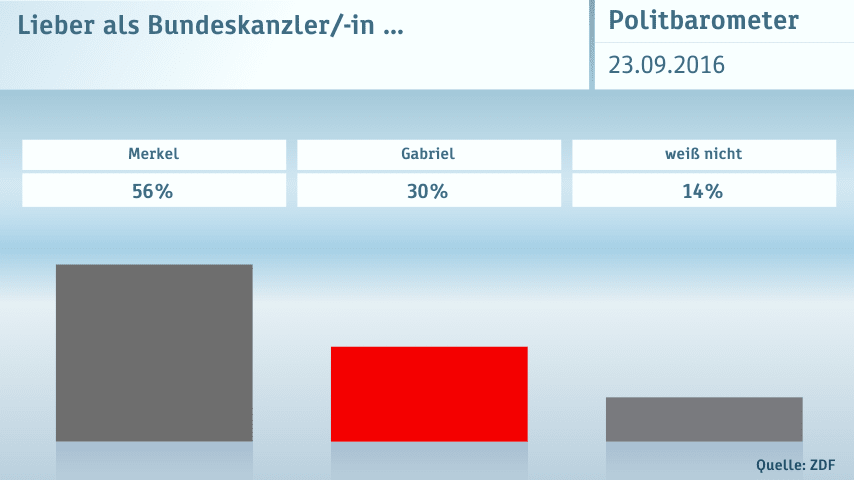

首相としてどちらが好ましい?

メルケル 56%

ガブリエル 30%

分からない 14%

どちらが首相として好ましい?(支持政党別)

CDU/CSU支持者

メルケル 92%

ガブリエル 5%

SPD支持者

メルケル 36%

ガブリエル 57%

メルケル首相はSPD支持者にも結構好かれているようです。対立候補のガブリエルが人気なさすぎるのかも知れませんが。

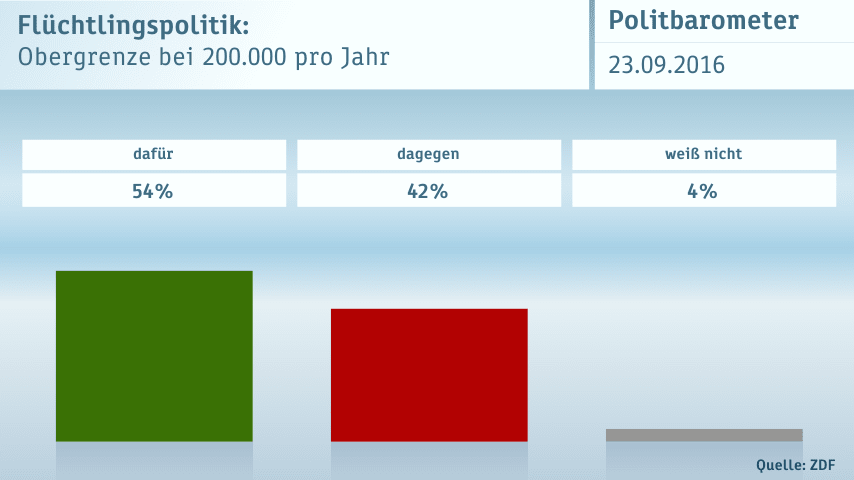

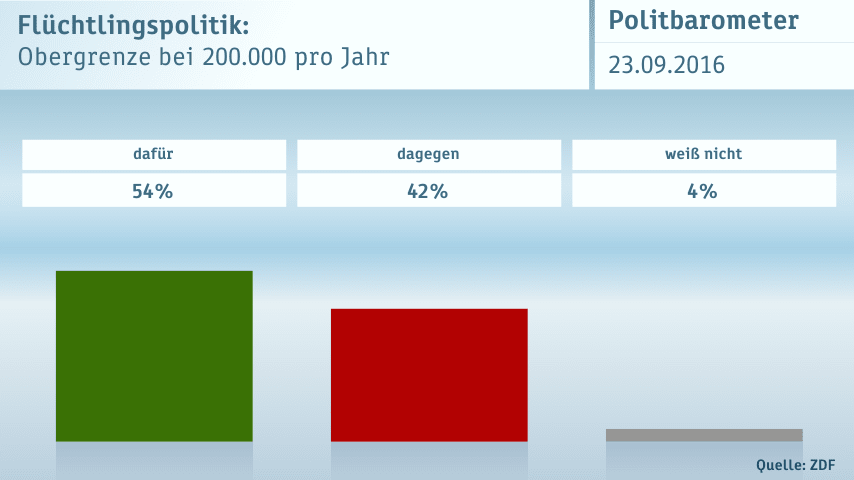

難民政策

バルカンルートが今年の3月に閉鎖されて、ドイツに来る難民は去年に比べてガクッと減りましたが、それでも難民ホットスポットのあるギリシャやイタリアの負担を軽くするために難民を一定数受け入れなければならないことは多くの人が承知しています。現在、年間20万人の上限を設けることが議論されています。どちらかと言えば賛成の人が多いようです。

年間20万人の上限には?

賛成 54%

反対 42%

分からない 4%

EU難民政策における論争で、どちらが勝つ?

メルケル 54%

ゼーホーファー 38%

分からない 8%

今日(9月24日)ウイーンで開催された難民サミットでは、不法入国ルートとしてのバルカンルートの閉鎖状態を今後も保持することが決議されました。同時にシェンゲン協定国外境界の強化及び不法入国斡旋業者撲滅のため、国境警備機関であるFrontexの増員も決議されました。しかし、EU内での難民配分に関しては合意に至らず、難民のための合法ルートについは議題にすらなっていないため、今後もたくさんの人たちが地中海の藻屑となってしまうことでしょう。

バルカンルートも完全には閉鎖されておらず、今でも少なくなったとはいえ、難民が流入してきていますが、セルビアから先には進めないようです。セルビアの国境警備強化は功を為さず、不法入国・滞在者が増える一方なので、サミットでEUの協力の必要性を訴えていました。

参照記事:ツァイトオンライン、2016.09.24、「難民サミット:難民は現在セルビアで難破」

この世論調査はマンハイム研究グループ「ヴァーレン(選挙)」によって行われました。インタヴューは偶然に選ばれた有権者1.242人に対して2016年9月20日から22日に電話で実施されました。

次の世論調査は2016年10月16日ZDFで発表されます。