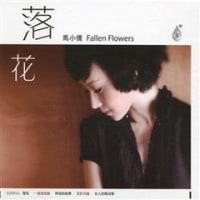

”Behind Time - 1925-1955, A Memory Left At An Alley”by Han Young Ae

韓国のブルース・クィーンとして知られるハン・ヨンエが2003年に出した、トロット演歌ばかりを集めた異色作だ。

しかも、副題として年代が記されているように、第2次世界大戦と朝鮮戦争の時期を中心に据えた、韓国人民が尋常でない辛酸を舐めた時期にテーマを絞って歴史的意味の濃い大衆歌ばかりを集めた、相当に重い主題のアルバムである。

スライドギターが唸る戦前フォークブルース調、民俗パーカッションが拍子をとるチンドン調、軍楽のリズムに乗った行進曲調、あるいはウッドベースが唸るジャズ調と、アレンジはさまざまに変化する。その切り替わりのありようはまるで、古いニュースフィルムが歴史の一齣一齣を、薄暗いスクリーンに映し出すかのようだ。

ハン・ヨンエの重くパワフルなボーカルが、すべてを灰色に染め替えつつ、その時代を生きた人々の、ぬぐえどもぬぐえども石の上に染み出てくるような、時代に染み付いた想念をすくい上げ、歌い上げる。

歌い出しはフォークで、その後ブルースに入れ込み、ついには”韓国のジャニス”と言われるまでに至った洋楽志向の彼女が演歌のアルバムを出すにあたっては、相当にディープな決意があったのだろうと思われたが、意外にも始まりは、ステージでその種のものを歌ってウケが良かったから、という軽いものだったようだ。

が、アルバム製作のためにレパートリーを選び、歌の背景を調べて行くうち、とても安易な懐メロアルバムなど作るわけには行かない気持ちになってしまったという。”大衆音楽の真実”という鉱脈に突き当たってしまったのだろう。彼女が本来持っている”業”ゆえに、というべきなのかも知れない。あえて”1925-1955”なるテーマを選んだのは彼女自身なのだから。

日本でもよく知られた”木浦の涙”に始まり、ロシア歌謡さえ交えながら韓国演歌の古典が歌われて行く。ついには歴史の闇の底に至って、そのハスキーなシャウトを響かせる。そんなハン・ヨンエの姿は、なんだか古代の巫女のようにも見えてくる。

伝統的韓国演歌とブルースの融合。異種結合も何もない、両者はごく当たり前に混じりあい溶け合って、人間に襲い来る過酷な運命と、それに飲み込まれた人々への鎮魂と、それでも消えることのなかった人々の意思の灯火について語り始めるのだ。

凍りつく真冬の大気の中、永遠に明けない夜にランプ一つ掲げて歩を進めて行く。そんなイメージが胸に焼きつき、ハン・ヨンエのハスキーな呻きがいつまでも耳を去らない、そんな深い深いアルバムだ。

(下につけた試聴は、このアルバムの2曲目に入っている”波止場”という、まあ、アルバム中、唯一明るい曲と言える代物であります。韓国のマドロスものなんでしょうかねえ)

が流行だったようですね。しかし、1950年代以前の曲までごんなに再解釈している場合は、あまりなかったようですね。さらに、ハンヨンエ(韓英愛)氏のより濃くなり、荒れた声、、、後には声を失うのではないか?という心配もあったんです。

このブログで60-70年代の日本のフォークに特に関心が多くていきます。似て非なるような感じ...こんな良い席を提供していただきありがとうございます。

面白いですね。第二次大戦後の一時期、日本においても米軍キャンプでキャリアを積んだミュージシャンたちにより、歌謡曲のジャズ化が起こっているわけで。

韓国と日本で、似たようなことが行なわれていた。いや、世界のあちこちで同じようなことが起こっていたのかも知れませんが。