『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』(まぐまぐ!)

【別冊 編集後記】

第663号(Vol.20 no.8/No.663) 2024/5/4

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第663号(Vol.20 no.8/No.663) 2024/5/4

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

前回は、

梶野絵奈『日本のヴァイオリン史――楽器の誕生から明治維新まで』

(青弓社 2022/9/26)

より、ヴァイオリンの歴史を少し学びました。

ヴァイオリンは、16世紀北イタリアでその原型となる楽器が生まれ、

のちに、西洋の芸術音楽で中心的な役割を果たしました。

大きくて重いピアノと違い、軽便で広く一般に親しまれてきた、

といいます。

そして、昔のヴァイオリンには、顎当てに見られるような、

明らかな左右差は見られず、ほぼ左右対称の形状であったのでは、

と思われました。

さて、今回は、左利きとヴァイオリンについて、

YouTubeの動画を紹介しながら考えていこう、と思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ <めざせ!実現!!左用ピアノ!!!>プロジェクト ◆

{左利きの人は左利き用の楽器で演奏しよう!}

- 「左利きに優しい社会」づくりは左用楽器の普及から! -

YouTubeヴァイオリン動画から 左利きとヴァイオリンについて考える

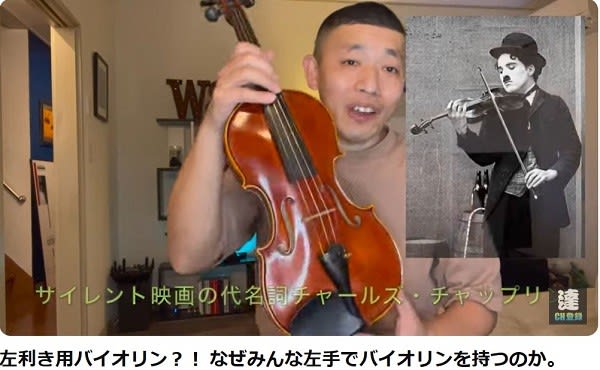

(その1)「左利き用バイオリン?!

なぜみんな左手でバイオリンを持つのか。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●ヴァイオリンYouTube動画

ヴァイオリンは「擦弦楽器」と呼ばれ、

弓や棒などで文字通り「弦を擦って鳴らす」楽器ということで、

《ヴァイオリンはそもそも弾くのが難しい。》

(梶野絵奈『日本のヴァイオリン史』p.160)

といいます。

そういう楽器ではありますが、YouTubeを見ますと、

いくつものヴァイオリン演奏に関する動画が見られます。

その中から左利きとヴァイオリンについての動画を紹介しましょう。

今回は、長島達也さんの「達ちゃんねる」動画を。

●「左利き用バイオリン?!~」から

まずはズバリなタイトルが付いていたこの動画から――

(その1)

左利き用バイオリン?! なぜみんな左手でバイオリンを持つのか。

https://youtu.be/1AmkzYXwHuY?si=0GR1mBoVlDkQkwbN

2022/03/26「達ちゃんねる」13分27秒

《欧米を拠点に活躍するピアニスト・指揮者》という、

長島達也さんのYouTube動画です。

略歴を見ますと、演奏者としてだけでなく大学でも教えている他、

海外国内でのコンクールで審査員も務めているという方です。

実演だけでなく理論的にも、左利き用楽器とその演奏に関して、

様々な助言を“期待できる”人材といえそうです。

「なぜみんな左手でバイオリンを持つのか?」

という視聴者からの質問に答える動画です。

結論は――大きな理由が二つある、と言います。

以下、正確な文字おこしではなく、私の要約で紹介します。

◆一番大きな理由――両手の役割の問題

たとえば、ピアノではほとんどの人が右利きになります。

なぜなら、それだけ右手がたくさん使われるから。

大人になると話が別だと思うのですが、

子供の頃からやっていれば、左利きであろうが右利きであろうが

全然違和感なく、それができます。

例として、ナダルというテニスプレーヤーの話をします。

本来右利きのナダルに、コーチが左利きの方が得だと、

小さいときから左利きのプレーを教えた。

その結果、今までも左利きのプレーヤーとして活躍している、と。

ピアノであれヴァイオリンであれ、

小さい時からやっていれば関係ないと思うんですね。

それを言いますと、「右へ倣え」でなくても、

「左へ倣え」でもいいはずですが……。

それだけじゃなくて、

(弦を弾くのと、弦を押さえるのと)それぞれに

ヴァイオリンの難しさがあるので、

自分の利き手がどっちをやればいいのか、ということは、

(左手で弓を持たないことと)関係があると思う。

難しさはそれぞれあるので。

わざわざ左利きだからといって(左構えにして)

右手でヴァイオリンを持つ人が少ない、という一つの理由。

◆二番目の理由――右用と左用の楽器の構造の違いの問題

一見こっちに持ち持ち替えるだけと思われるかも知れませんが、

(ヴァイオリンを持ち替えるには)もっと色々な問題が出てきます。

弦の並びを換えなければいけない、

ペグという弦を調律をするところも真逆にしなければならない、

またブリッジという部分も左右で高さが違うので、

これも逆さにすれば、まったく違った音になってしまう。

顎にフィットさせないといけない。

ヴァイオリンのなかみにも違いがある。

内部の構造的にも、「バスバー」「サウンドポスト」等位置が異なる、

といいます。

すべて特注で作ってもらわなければならないということが

すごく大きな問題となってきます。

特注となりますと価格も高くなり、不利であるといいます。

この価格の問題も、昔から左利き用品についていわれ続けてきたこと、

もしくは、現在も言われていることです。

◆その他の理由――クラシックで言う「正しい持ち方」の問題

右手で弓を持って左手でヴァイオリンをもつ、というのが、

一般的なヴァイオリンのやりかたなんだけれど、

逆にヴァイオリンをもってはいけない、ということはない。

子供の頃からやるのなら、左手で弓を扱おうと右手で扱おうと、

左手でヴァイオリンを持って弦のピッチをやろうと、

おのおのの難しさがあるから、

右でやろうが左でやろうがあまり関係ない、ということになるので、

みんなここ(左手で持つ構え)になってしまいます。

いってみれば両手を使うから、それぞれの役割の難しさがあるので、

どちらがどちらとは言い切れない、ということなのでしょう。

ただ、この点は後ほど大いに語るつもりですが、

これは、やはりさほど重要なポイントとは言い切れないと思います。

左でヴァイオリンを持つ人を何回か見たことがありますが、

クラシックでは生では見たことがない、

アメリカのカントリー・ミュージックなんかで

左でやっている人はみるんだけれど、

その人たちってこんな感じで弾くんで(中央に構えるような仕草)、

クラシックで言う正しい持ち方とは全然違うので、

果して右手と左手を換えるのが役立つのかというのも、

また変わってくるのかな、と思います。

◆クラシックにおける理由――立ち位置の問題

なぜクラシックの人たちのほとんどが右でやるのかというと、

オーケストラで演奏するとき困ってしまいます。

一人だけ左だと弓を持つ手と弓を普通に持っている人と

肘が当たったり、弓が当たったりする。

譜めくりの問題も出てくる。ヴァイオリンの場合、

スタンドパートナーという二人で譜面をシェアするので。

もし左の人がいれば、その左の人は一人だけ後ろに立たされて

演奏することになるかも知れない。

並ぶ位置の問題ですね。

しかし、これも昔から言われていることですが、

隣の人とひじがあたる、という左手箸の問題と同じですね。

これも間隔の取り方の問題でしょう。

また、ヴァイオリンはホールに向かって左側に出る。

なぜかというと、ヴァイオリンは右の方に向いて構えるので、

音もそちらの方にいく。

左側に立つことで、客席に向けて音を届けることができる。

構えが違うと、右と左では音の出る方向も違ってくるのではないか。

そうすると、室内楽の時、

演奏時の立ち位置の配置も換えなければけないのかな、と。

これも、以前書きましたが、

「左右対称に展開する」という配置もあっていいと思います。

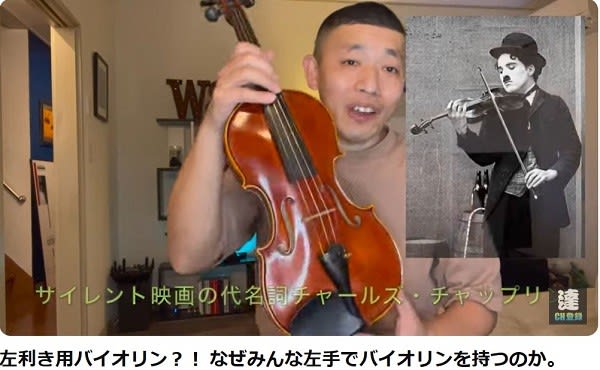

●右手でヴァイオリンをもって、左手で弓を弾く人

最後に、歴史的に見て、左で弾く人の話が出てきます。

最初に、喜劇王のチャップリンのはなし。

(画像:長島達也さんのYouTube動画「達ちゃんねる」より「左利き用バイオリン?! なぜみんな左手でバイオリンを持つのか。」のチャップリンについてのくだりから)

(画像:ネットから拾った、チャップリンの左利きヴァイオリン演奏)

次に、19世紀のバイオリン・ヴィルトゥオーゾ、ニコロ・パガニーニ。

一時期左で弦を押さえられなくなったので、左手で弾いたとか。

リチャード・バース(1850-1923)パーヴォ・ベルグルンド(1929-2012)

ルドルフ・コーリッシュ(1896-1978)などの名が上げられています。

有名な人が何人かいらっしゃるようです。

それぞれに理由があってのことでしょうけれど、

その辺も調べてみるとおもしろいかも知れません。

私の思うには、一つは本来右利きであったが、

ケガ等で右手もしくは左手が、

それぞれの分担すべき役割を果たせなくなったときに、

両手の役割を入れ替えることで演奏が可能になったケース。

もう一つは、元々左利き、それも強い左利きの傾向を持っていて、

どうしても右手で弾く形が自分に合わなかったケース、です。

どちらにしろ、

「有名な人なら許される」ということではないでしょうか。

大事なことは、まずは有名になること?

――以上、動画の内容紹介でした。

●「両手を使うから、利き手は関係ない」の誤り

まずは全体を見ての感想です。

一言でいえば「洗脳されている」といいますか、

「固定観念」に毒されているといいますか、

多数派の「右へ倣え」思想がそのまま生きている、

というところでしょう。

今存在するプロの音楽家のほとんどの人は、

物心つく前、利き手も定かではない頃から楽器に親しんでおり、

おとなの教えるままの演奏法を無事に身につけられた人たちです。

現状の世界観にどっぷりとはまってしまっています。

「利き手が違えば異なった演奏法もあり」

という考えには素直には馴染めないでしょう。

かつて先人が、そして今も私たちが戦ってきた、

左利きへの偏見や誤解をそのまま踏襲している、という感じです。

「利き手/利き側」という物の本質が良くおわかりでない、

という感じがします。

・・・

いつも言うことですが、

「両手を使うから、利き手は関係ない」という言葉の無意味さ。

本当に「両手を使うから、利き手は関係ない」というのなら、

どうして右用と左用が「50対50」で存在しないのか?

あるいは、過去においても存在していなかったのか?

高度な分業体制で、楽器の製造が機械化された結果、

現代では「右用一辺倒になった」というのなら、

過去に置いて「50対50」の時代があったとしてもおかしくはないのに、

手作りの時代からすでに右用が多数派であったというのが事実です。

圧倒的に右用ばかりという現実が、

「両手を使うから利き手は関係ない」という考え方が間違っている、

という事実を証明している、と私は考えます。

●両手の役割

楽器演奏で「両手を使う」といっても、

それぞれの手の役割の内容が異なります。

通常の右利きヴァイオリンならば、

右手は、弓を持ち、弦をこすって音を鳴らす。

左手は、ヴァイオリンを持ち、弦を押さえて音のピッチを変える。

右手の役割は音を出すこと――楽器の第一義です。

左手は音を変えること――楽器の第二義です。

そもそも音を出さなければ、楽器の存在意義はありません。

大事名のことは、まずは音を出すことです。

その音を出すのが、右手に持つ弓です。

どちらの手が大事かは誰にも分かることでしょう。

●両手の使い分け

昔の本(1998年発行、久保田競『脳を探検する』講談社)

の情報なので、現代での考え方がどうなのかはわかりませんが、

こんな情報があります。

第635号(No.635) 2023/2/4

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(9)利き手と非利き手の役割について」

2023.2.4

左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ(25)

楽器における左利きの世界(9)利き手と非利き手-週刊ヒッキイ第635号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2023/02/post-c8e73c.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/431a52b05a1016b1f10cbf13ce2a994f

↑でも書いていますが、

「両手を使うことで脳を鍛えよう」という提案で、

「利き手は利き手らしく、

そうでない手は、そうでない手のように左右どちらも使いなさい」

というものです。

《脳に左右で分業があるのですから、

手の使い方も脳の分業と直結した使い方をしなければならない

――両手をそのように使い分けねばならないのです。》

《手には運動器官としての役割と感覚器官としての役割がある》

というのです。

第315号(No.315) 2012/6/2「レフティ・グッズ・プロジェクト

<左手・左利き用品を考える>第5回」

より、その文章をまとめますと――

--

利き手は主役として器用さを、

非利き手は感覚器としての機能を生かせ

【両手を使い分ける】:両手にはそれぞれ役割がある

・利き手 =作用(運動器官)

・非利き手=感覚(感覚器官)

例えば、点字を読むのは、利き手より非利き手

(右利きなら、右手より左手)

を使う方が読むスピードも正確さも優れている、といいます。

また、大工さんは右手でカンナをかけ、

左手でその削った面をさわって確かめる、という動作をします。

紙切りでもそうで、主役の右手でハサミをチョキチョキし、

感覚器である左手で巧みに紙を送ります。

野菜を細かく切るときも、

右手は包丁を持ち、刃を適切な角度で保ち、

切るという動作を担当し、

左手は単に野菜を押さえるのではなく、

切る際の包丁を下ろす間隔を誘導しています。

ハサミで言えば、

利き手では、正しい位置に正確な角度で刃を当てチョキチョキする、

非利き手は、刃の当たる正確な切る位置にしっかりと紙をあてがう、

という役割分担です。

--

ヴァイオリンならば、利き手で弓を持ち、音を出す。

非利き手では楽器を安定させ、正確に弦を押さえ、正確に音を決める。

利き手と非利き手がそれぞれの役割を十全に発揮したとき、

優れたパフォーマンスが完成する、わけです。

●右用と左用の楽器の問題――楽器がない

この問題は、昔から左利き用品に関して言われていたこと

そのものです。

左用の楽器がないのは、右利きという多数派による

制度化された歴史的な背景があるからでしょう。

西洋におけるクラシック音楽というものは、

基本的に上流社会の産物だったということでしょう。

そういう社会では、建前という形式主義に陥りがちです。

教育制度なども、そういう考えの基になされます。

西洋の社会でもかつては左利きは否定されていました。

当然、右利きの演奏法が定式化されます。

それができない人は落伍者となるしかありませんでした。

しかし、現代は違います。

現代では人権が認められており、当人が求めるならば、

誰もが公平に自由を満喫することが許されています。

左用の楽器も特注でなくても、一部では存在しています。

その気があれば、可能性は残ります。

(画像:「左利きバイオリン」GCV-800EL 左利き用バイオリン◆ストラディバリ Soil III [GCV-VN-800EL-SOI] ネットより無断借用)

(画像:「左利きバイオリン」Ma工房 左利き用・バイオリン・ファインレベル2ピースバック ネットより無断借用)

●人間の作ったものは変えられる

通常、人間の作ったものは、人間が変えることができます。

それに対して、

神様(あるいは「天」でも「創造者」でも「大自然」でも)の

作ったものは、人間が勝手に変えることができません。

楽器は人間が作ったものですから、自由に変えることができます。

一方、その人の利き手/利き側というものは、

神様が作ったものなので、人間が勝手に変えることはできません。

「小さい頃なら、右利きであれ左利きであれ、慣れる」

というのですが、利き手をそのまま活かすのが、

その人の持つ能力を最大に発揮する本来の道であるはずです。

●おとなの場合――趣味の楽器演奏のために

百歩、いや一万歩ぐらい譲って、「利き手も定かでない幼児」の場合は、

それでもいいとしましても、

おとなの場合は、また話が違ってきますよね。

上の動画でも長島達也さんが《大人になると話が別だと思うのですが》

と発言されていました。

音楽というのは、「音を楽しむ」と書きます。

職業的な音楽家は、利き手も定かでない時期から訓練するので、

右利き用一本でも、それはそれでいいかもしれません。

しかし、おとなの場合、趣味として音楽を楽しみたい人にとっては、

どうでしょうか。

強度の左利きの私の持論は、

「利き手は心につながっている」というものです。

音楽もまた、心の表現です。

技術さえあればいい、というものではないはず。

豊かな心の表現としての音楽は、

心につながる利き手を主体とした演奏から生まれる

のではないでしょうか。

左利きの人や右利きではない人のために、利き手を活かす演奏法を、

プロの音楽家のみなさまにも真剣に考えていただきたいものです。

それが音楽をさらに広め、プロのご自身の職業的にも

活躍の場を広げることにつながるでしょう。

プロの人たちも左利きの人たちのために、

他人事のように考えるのではなく、多様性の一環として、

左利き用の楽器の普及を手助けしてほしいものです。

・・・

次回は、もう一つYouTubeの動画を紹介しようか、と考えています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25― 楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)」と題して、今回も全紹介です。

以前、弊誌で「日本左利き協会」の大路直哉さんの著書『左利きの言い分』の坂本龍一さんの章について書いたことがありました。

『左利きの言い分 右利きと左利きが共感する社会へ』大路 直哉/著 PHP新書 2023/9/16

第654号(No.654) 2023/12/2

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(17)

大路直哉著『左利きの言い分』の音楽家たちについて」

【別冊 編集後記】2023.12.2

楽器における左利きの世界(17)『左利きの言い分』の音楽家-週刊ヒッキイ第654号

(「新生活」版)

そのときにも書いたことですが、坂本さんも小さい頃からピアノに親しみ、ピアノが右利き用と気付かないまま(?)、不満を持ちつつ、演奏されていたようです。

《主役は右手ばかり。左手はいつも脇役に追いやられていた。

僕は左利きだから、これが納得できなかった。

「差別じゃないか」とか言ってね。かなり生意気な子どもでした》

どうしても小さい頃からその世界にどっぷり使ってしまっていると、(右利き用が当たり前という)その考えからなかなか抜け出せないものです。

私のように、大人になってから楽器に取り組んでみようと思った人には、利き手の違いが大きな問題だということがよく分かります。

長年左利きライフ研究家として活動してきた私から見れば、ごくごく初歩の事案なのですけれど……。

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)-週刊ヒッキイ第663号

--

【別冊 編集後記】

第663号(Vol.20 no.8/No.663) 2024/5/4

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第663号(Vol.20 no.8/No.663) 2024/5/4

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

前回は、

梶野絵奈『日本のヴァイオリン史――楽器の誕生から明治維新まで』

(青弓社 2022/9/26)

より、ヴァイオリンの歴史を少し学びました。

ヴァイオリンは、16世紀北イタリアでその原型となる楽器が生まれ、

のちに、西洋の芸術音楽で中心的な役割を果たしました。

大きくて重いピアノと違い、軽便で広く一般に親しまれてきた、

といいます。

そして、昔のヴァイオリンには、顎当てに見られるような、

明らかな左右差は見られず、ほぼ左右対称の形状であったのでは、

と思われました。

さて、今回は、左利きとヴァイオリンについて、

YouTubeの動画を紹介しながら考えていこう、と思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ <めざせ!実現!!左用ピアノ!!!>プロジェクト ◆

{左利きの人は左利き用の楽器で演奏しよう!}

- 「左利きに優しい社会」づくりは左用楽器の普及から! -

YouTubeヴァイオリン動画から 左利きとヴァイオリンについて考える

(その1)「左利き用バイオリン?!

なぜみんな左手でバイオリンを持つのか。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●ヴァイオリンYouTube動画

ヴァイオリンは「擦弦楽器」と呼ばれ、

弓や棒などで文字通り「弦を擦って鳴らす」楽器ということで、

《ヴァイオリンはそもそも弾くのが難しい。》

(梶野絵奈『日本のヴァイオリン史』p.160)

といいます。

そういう楽器ではありますが、YouTubeを見ますと、

いくつものヴァイオリン演奏に関する動画が見られます。

その中から左利きとヴァイオリンについての動画を紹介しましょう。

今回は、長島達也さんの「達ちゃんねる」動画を。

●「左利き用バイオリン?!~」から

まずはズバリなタイトルが付いていたこの動画から――

(その1)

左利き用バイオリン?! なぜみんな左手でバイオリンを持つのか。

https://youtu.be/1AmkzYXwHuY?si=0GR1mBoVlDkQkwbN

2022/03/26「達ちゃんねる」13分27秒

《欧米を拠点に活躍するピアニスト・指揮者》という、

長島達也さんのYouTube動画です。

略歴を見ますと、演奏者としてだけでなく大学でも教えている他、

海外国内でのコンクールで審査員も務めているという方です。

実演だけでなく理論的にも、左利き用楽器とその演奏に関して、

様々な助言を“期待できる”人材といえそうです。

「なぜみんな左手でバイオリンを持つのか?」

という視聴者からの質問に答える動画です。

結論は――大きな理由が二つある、と言います。

以下、正確な文字おこしではなく、私の要約で紹介します。

◆一番大きな理由――両手の役割の問題

たとえば、ピアノではほとんどの人が右利きになります。

なぜなら、それだけ右手がたくさん使われるから。

大人になると話が別だと思うのですが、

子供の頃からやっていれば、左利きであろうが右利きであろうが

全然違和感なく、それができます。

例として、ナダルというテニスプレーヤーの話をします。

本来右利きのナダルに、コーチが左利きの方が得だと、

小さいときから左利きのプレーを教えた。

その結果、今までも左利きのプレーヤーとして活躍している、と。

ピアノであれヴァイオリンであれ、

小さい時からやっていれば関係ないと思うんですね。

それを言いますと、「右へ倣え」でなくても、

「左へ倣え」でもいいはずですが……。

それだけじゃなくて、

(弦を弾くのと、弦を押さえるのと)それぞれに

ヴァイオリンの難しさがあるので、

自分の利き手がどっちをやればいいのか、ということは、

(左手で弓を持たないことと)関係があると思う。

難しさはそれぞれあるので。

わざわざ左利きだからといって(左構えにして)

右手でヴァイオリンを持つ人が少ない、という一つの理由。

◆二番目の理由――右用と左用の楽器の構造の違いの問題

一見こっちに持ち持ち替えるだけと思われるかも知れませんが、

(ヴァイオリンを持ち替えるには)もっと色々な問題が出てきます。

弦の並びを換えなければいけない、

ペグという弦を調律をするところも真逆にしなければならない、

またブリッジという部分も左右で高さが違うので、

これも逆さにすれば、まったく違った音になってしまう。

顎にフィットさせないといけない。

ヴァイオリンのなかみにも違いがある。

内部の構造的にも、「バスバー」「サウンドポスト」等位置が異なる、

といいます。

すべて特注で作ってもらわなければならないということが

すごく大きな問題となってきます。

特注となりますと価格も高くなり、不利であるといいます。

この価格の問題も、昔から左利き用品についていわれ続けてきたこと、

もしくは、現在も言われていることです。

◆その他の理由――クラシックで言う「正しい持ち方」の問題

右手で弓を持って左手でヴァイオリンをもつ、というのが、

一般的なヴァイオリンのやりかたなんだけれど、

逆にヴァイオリンをもってはいけない、ということはない。

子供の頃からやるのなら、左手で弓を扱おうと右手で扱おうと、

左手でヴァイオリンを持って弦のピッチをやろうと、

おのおのの難しさがあるから、

右でやろうが左でやろうがあまり関係ない、ということになるので、

みんなここ(左手で持つ構え)になってしまいます。

いってみれば両手を使うから、それぞれの役割の難しさがあるので、

どちらがどちらとは言い切れない、ということなのでしょう。

ただ、この点は後ほど大いに語るつもりですが、

これは、やはりさほど重要なポイントとは言い切れないと思います。

左でヴァイオリンを持つ人を何回か見たことがありますが、

クラシックでは生では見たことがない、

アメリカのカントリー・ミュージックなんかで

左でやっている人はみるんだけれど、

その人たちってこんな感じで弾くんで(中央に構えるような仕草)、

クラシックで言う正しい持ち方とは全然違うので、

果して右手と左手を換えるのが役立つのかというのも、

また変わってくるのかな、と思います。

◆クラシックにおける理由――立ち位置の問題

なぜクラシックの人たちのほとんどが右でやるのかというと、

オーケストラで演奏するとき困ってしまいます。

一人だけ左だと弓を持つ手と弓を普通に持っている人と

肘が当たったり、弓が当たったりする。

譜めくりの問題も出てくる。ヴァイオリンの場合、

スタンドパートナーという二人で譜面をシェアするので。

もし左の人がいれば、その左の人は一人だけ後ろに立たされて

演奏することになるかも知れない。

並ぶ位置の問題ですね。

しかし、これも昔から言われていることですが、

隣の人とひじがあたる、という左手箸の問題と同じですね。

これも間隔の取り方の問題でしょう。

また、ヴァイオリンはホールに向かって左側に出る。

なぜかというと、ヴァイオリンは右の方に向いて構えるので、

音もそちらの方にいく。

左側に立つことで、客席に向けて音を届けることができる。

構えが違うと、右と左では音の出る方向も違ってくるのではないか。

そうすると、室内楽の時、

演奏時の立ち位置の配置も換えなければけないのかな、と。

これも、以前書きましたが、

「左右対称に展開する」という配置もあっていいと思います。

●右手でヴァイオリンをもって、左手で弓を弾く人

最後に、歴史的に見て、左で弾く人の話が出てきます。

最初に、喜劇王のチャップリンのはなし。

(画像:長島達也さんのYouTube動画「達ちゃんねる」より「左利き用バイオリン?! なぜみんな左手でバイオリンを持つのか。」のチャップリンについてのくだりから)

(画像:ネットから拾った、チャップリンの左利きヴァイオリン演奏)

次に、19世紀のバイオリン・ヴィルトゥオーゾ、ニコロ・パガニーニ。

一時期左で弦を押さえられなくなったので、左手で弾いたとか。

リチャード・バース(1850-1923)パーヴォ・ベルグルンド(1929-2012)

ルドルフ・コーリッシュ(1896-1978)などの名が上げられています。

有名な人が何人かいらっしゃるようです。

それぞれに理由があってのことでしょうけれど、

その辺も調べてみるとおもしろいかも知れません。

私の思うには、一つは本来右利きであったが、

ケガ等で右手もしくは左手が、

それぞれの分担すべき役割を果たせなくなったときに、

両手の役割を入れ替えることで演奏が可能になったケース。

もう一つは、元々左利き、それも強い左利きの傾向を持っていて、

どうしても右手で弾く形が自分に合わなかったケース、です。

どちらにしろ、

「有名な人なら許される」ということではないでしょうか。

大事なことは、まずは有名になること?

――以上、動画の内容紹介でした。

●「両手を使うから、利き手は関係ない」の誤り

まずは全体を見ての感想です。

一言でいえば「洗脳されている」といいますか、

「固定観念」に毒されているといいますか、

多数派の「右へ倣え」思想がそのまま生きている、

というところでしょう。

今存在するプロの音楽家のほとんどの人は、

物心つく前、利き手も定かではない頃から楽器に親しんでおり、

おとなの教えるままの演奏法を無事に身につけられた人たちです。

現状の世界観にどっぷりとはまってしまっています。

「利き手が違えば異なった演奏法もあり」

という考えには素直には馴染めないでしょう。

かつて先人が、そして今も私たちが戦ってきた、

左利きへの偏見や誤解をそのまま踏襲している、という感じです。

「利き手/利き側」という物の本質が良くおわかりでない、

という感じがします。

・・・

いつも言うことですが、

「両手を使うから、利き手は関係ない」という言葉の無意味さ。

本当に「両手を使うから、利き手は関係ない」というのなら、

どうして右用と左用が「50対50」で存在しないのか?

あるいは、過去においても存在していなかったのか?

高度な分業体制で、楽器の製造が機械化された結果、

現代では「右用一辺倒になった」というのなら、

過去に置いて「50対50」の時代があったとしてもおかしくはないのに、

手作りの時代からすでに右用が多数派であったというのが事実です。

圧倒的に右用ばかりという現実が、

「両手を使うから利き手は関係ない」という考え方が間違っている、

という事実を証明している、と私は考えます。

●両手の役割

楽器演奏で「両手を使う」といっても、

それぞれの手の役割の内容が異なります。

通常の右利きヴァイオリンならば、

右手は、弓を持ち、弦をこすって音を鳴らす。

左手は、ヴァイオリンを持ち、弦を押さえて音のピッチを変える。

右手の役割は音を出すこと――楽器の第一義です。

左手は音を変えること――楽器の第二義です。

そもそも音を出さなければ、楽器の存在意義はありません。

大事名のことは、まずは音を出すことです。

その音を出すのが、右手に持つ弓です。

どちらの手が大事かは誰にも分かることでしょう。

●両手の使い分け

昔の本(1998年発行、久保田競『脳を探検する』講談社)

の情報なので、現代での考え方がどうなのかはわかりませんが、

こんな情報があります。

第635号(No.635) 2023/2/4

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(9)利き手と非利き手の役割について」

2023.2.4

左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ(25)

楽器における左利きの世界(9)利き手と非利き手-週刊ヒッキイ第635号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2023/02/post-c8e73c.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/431a52b05a1016b1f10cbf13ce2a994f

↑でも書いていますが、

「両手を使うことで脳を鍛えよう」という提案で、

「利き手は利き手らしく、

そうでない手は、そうでない手のように左右どちらも使いなさい」

というものです。

《脳に左右で分業があるのですから、

手の使い方も脳の分業と直結した使い方をしなければならない

――両手をそのように使い分けねばならないのです。》

《手には運動器官としての役割と感覚器官としての役割がある》

というのです。

第315号(No.315) 2012/6/2「レフティ・グッズ・プロジェクト

<左手・左利き用品を考える>第5回」

より、その文章をまとめますと――

--

利き手は主役として器用さを、

非利き手は感覚器としての機能を生かせ

【両手を使い分ける】:両手にはそれぞれ役割がある

・利き手 =作用(運動器官)

・非利き手=感覚(感覚器官)

例えば、点字を読むのは、利き手より非利き手

(右利きなら、右手より左手)

を使う方が読むスピードも正確さも優れている、といいます。

また、大工さんは右手でカンナをかけ、

左手でその削った面をさわって確かめる、という動作をします。

紙切りでもそうで、主役の右手でハサミをチョキチョキし、

感覚器である左手で巧みに紙を送ります。

野菜を細かく切るときも、

右手は包丁を持ち、刃を適切な角度で保ち、

切るという動作を担当し、

左手は単に野菜を押さえるのではなく、

切る際の包丁を下ろす間隔を誘導しています。

ハサミで言えば、

利き手では、正しい位置に正確な角度で刃を当てチョキチョキする、

非利き手は、刃の当たる正確な切る位置にしっかりと紙をあてがう、

という役割分担です。

--

ヴァイオリンならば、利き手で弓を持ち、音を出す。

非利き手では楽器を安定させ、正確に弦を押さえ、正確に音を決める。

利き手と非利き手がそれぞれの役割を十全に発揮したとき、

優れたパフォーマンスが完成する、わけです。

●右用と左用の楽器の問題――楽器がない

この問題は、昔から左利き用品に関して言われていたこと

そのものです。

左用の楽器がないのは、右利きという多数派による

制度化された歴史的な背景があるからでしょう。

西洋におけるクラシック音楽というものは、

基本的に上流社会の産物だったということでしょう。

そういう社会では、建前という形式主義に陥りがちです。

教育制度なども、そういう考えの基になされます。

西洋の社会でもかつては左利きは否定されていました。

当然、右利きの演奏法が定式化されます。

それができない人は落伍者となるしかありませんでした。

しかし、現代は違います。

現代では人権が認められており、当人が求めるならば、

誰もが公平に自由を満喫することが許されています。

左用の楽器も特注でなくても、一部では存在しています。

その気があれば、可能性は残ります。

(画像:「左利きバイオリン」GCV-800EL 左利き用バイオリン◆ストラディバリ Soil III [GCV-VN-800EL-SOI] ネットより無断借用)

(画像:「左利きバイオリン」Ma工房 左利き用・バイオリン・ファインレベル2ピースバック ネットより無断借用)

●人間の作ったものは変えられる

通常、人間の作ったものは、人間が変えることができます。

それに対して、

神様(あるいは「天」でも「創造者」でも「大自然」でも)の

作ったものは、人間が勝手に変えることができません。

楽器は人間が作ったものですから、自由に変えることができます。

一方、その人の利き手/利き側というものは、

神様が作ったものなので、人間が勝手に変えることはできません。

「小さい頃なら、右利きであれ左利きであれ、慣れる」

というのですが、利き手をそのまま活かすのが、

その人の持つ能力を最大に発揮する本来の道であるはずです。

●おとなの場合――趣味の楽器演奏のために

百歩、いや一万歩ぐらい譲って、「利き手も定かでない幼児」の場合は、

それでもいいとしましても、

おとなの場合は、また話が違ってきますよね。

上の動画でも長島達也さんが《大人になると話が別だと思うのですが》

と発言されていました。

音楽というのは、「音を楽しむ」と書きます。

職業的な音楽家は、利き手も定かでない時期から訓練するので、

右利き用一本でも、それはそれでいいかもしれません。

しかし、おとなの場合、趣味として音楽を楽しみたい人にとっては、

どうでしょうか。

強度の左利きの私の持論は、

「利き手は心につながっている」というものです。

音楽もまた、心の表現です。

技術さえあればいい、というものではないはず。

豊かな心の表現としての音楽は、

心につながる利き手を主体とした演奏から生まれる

のではないでしょうか。

左利きの人や右利きではない人のために、利き手を活かす演奏法を、

プロの音楽家のみなさまにも真剣に考えていただきたいものです。

それが音楽をさらに広め、プロのご自身の職業的にも

活躍の場を広げることにつながるでしょう。

プロの人たちも左利きの人たちのために、

他人事のように考えるのではなく、多様性の一環として、

左利き用の楽器の普及を手助けしてほしいものです。

・・・

次回は、もう一つYouTubeの動画を紹介しようか、と考えています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25― 楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)」と題して、今回も全紹介です。

以前、弊誌で「日本左利き協会」の大路直哉さんの著書『左利きの言い分』の坂本龍一さんの章について書いたことがありました。

『左利きの言い分 右利きと左利きが共感する社会へ』大路 直哉/著 PHP新書 2023/9/16

第654号(No.654) 2023/12/2

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界(17)

大路直哉著『左利きの言い分』の音楽家たちについて」

【別冊 編集後記】2023.12.2

楽器における左利きの世界(17)『左利きの言い分』の音楽家-週刊ヒッキイ第654号

(「新生活」版)

そのときにも書いたことですが、坂本さんも小さい頃からピアノに親しみ、ピアノが右利き用と気付かないまま(?)、不満を持ちつつ、演奏されていたようです。

《主役は右手ばかり。左手はいつも脇役に追いやられていた。

僕は左利きだから、これが納得できなかった。

「差別じゃないか」とか言ってね。かなり生意気な子どもでした》

どうしても小さい頃からその世界にどっぷり使ってしまっていると、(右利き用が当たり前という)その考えからなかなか抜け出せないものです。

私のように、大人になってから楽器に取り組んでみようと思った人には、利き手の違いが大きな問題だということがよく分かります。

長年左利きライフ研究家として活動してきた私から見れば、ごくごく初歩の事案なのですけれど……。

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

楽器における左利きの世界(20)YouTubeヴァイオリン動画から(1)-週刊ヒッキイ第663号

--