【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】1-10 鼓腹撃壌 ある女性社長に学ぶ 善政で太平の世づくり

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。

経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。

四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。

以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。

■1-10 鼓腹撃壌 ある女性社長に学ぶ

~ 善政で太平の世づくり ~

十八史略に「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」という言葉が出てきます。「鼓腹」の「腹」は「お腹(なか)」のことで「鼓」は「鼓(つづみ)を打つ」ことですので「鼓腹」は「腹鼓を打つ」ということになります。「撃壌」の「壌」は訓読みで「壌(つち)」すなわち「土壌」のことで「撃壌」とは「土を撃(う)つ」ということです。

古代中国の堯帝(ぎょうてい)の時代のことです。太平の世を喜び、一人の老人が腹鼓を打ったり、地面をたたいたりしてリズムを取っていました。このことから「鼓腹撃壌」は、「善政がなされ、国が治まり、国民が太平の世の中を楽しむ」という故事より出てきた言葉です。

堯帝というのは、中国古代に伝わる伝説上の聖王のことで、舜帝と並んで中国の代表的な理想的帝王と言われています。「堯風舜雨(ぎょうふうしゅんう)」という同意の言葉があるほどです。すなわち「尭帝や舜帝のような聖天子の恵みが天下に行き渡っているのを風雨にたとえていう語。転じて、天下太平の世の意。(新明解四字熟語辞典)」という意味です。「撃壌之歌(げきじょうのうた)」という表現もあります。また「撃壌」は「撃攘」と表記されることもあり、「撃攘之歌」という四字熟語もあります。

切り口は異なりますが、「金口木舌(きんこうぼくぜつ)」という四字熟語があります。古代中国に、官吏が法律などを民衆に示すときに鳴らしたという、「木鐸」という、口が金属でできていて、舌に木の鈴がついていました。これを受けまして、「素晴らしい言葉や説明をすることにより、世の中の人を指導する人の例えとしての表現です。

企業のトップは、必ずしも金口木舌のように、国レベルの話とは次元が異なりますが、トップは、自分の考えを、常に、しかもわかりやすく社員に説く必要があります。それが経営理念である場合もあるでしょう。座右の銘にしている名言かもしれません。

「志操堅固(しそうけんご)」という四字熟語がふさわしい表現と言えます。「志操」は、「志を操る」ということから「強い志を持って変更しない」ということから「主義主張や考えを堅持し、付和雷同しない」という意味です。「意志堅固(いしけんご)」も似たような言葉です。

類語に、「終始一貫(しゅうしいっかん)」も「始めから終わりまで、主義主張や言動が変わらない」という意味です。別項にあります「堅忍不抜」がありますが、「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)」があります。「秋の厳しく冷たい霜と夏の強い日差し」という、草木を刈らせてしまう程の厳しさから来ています。

私の知り合いのある会社は、社長を始め社員が全員女性です。社長は、「社員は宝物」ということを口癖のように話す方で、口先だけではなく、平素の経営管理の中でもコミュニケーションを大切にし、社員を大切にしています。社員のことを考えるのが「行住坐臥(ぎょうじゅうざが)」や「常住坐臥(じょうじゅうざが)」も同様で「座っているときも、寝ているときも、常に」という人です。

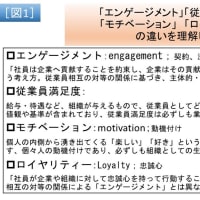

社長のワンマン、一方通行のコミュニケーションではなく、双方向コミュニケーションが行われ、社員のモラールも高く、社長を尊敬しています。社員は皆「意気軒昂(いきけんこう)」、すなわち意気込みがさかんで、元気よく仕事をしています。因みに、この四字熟語と類似したものに「意気衝天(いきしょうてん)」という言葉がありますし、反対の意味で「意気消沈(いきしょうちん)」というのもあります。

人の遇し方、とりわけ人事考課などで、キチンと部下を評価し、適切な仕事を割り当てないと意気消沈して、力を発揮しない人が多いのです。「大器小用(たいきしょうよう)」という四字熟語があります。「大器」は、器量の大きな人や偉大な人物のことをさします。大きな器の人を、小さなことに用いるということを指し、「大人物につまらない仕事をさせる」という意味です。すぐれた才能の持ち主に対して、つまらない仕事をさせたり、低い地位にしか用いなかったりと、「機会損失」に繋がります。人材の用い方次第で、その人を行かすこともあれば、成長を阻害したり、時には殺してしまったりすることもあります。

「機会損失(きかいそんしつ)」とは、「ある事を行わなかったがために、もしそれを実行していたら得られたであろう利益を失ってしまうこと」を指します。得てして、機会損失というのは、自分では気がつかないことが多いのです。

因みに大人物を表する四字熟語として「気宇壮大(きうそうだい)」があります。「気宇」は「心構え、心の広さ」をあらわし、それが「壮大である」ということから「心意気が非常に大きく、人間が錬成されていて、大きな夢、大きな構想を持ち、こせこせしない」という意味です。そのような人は、「気炎万丈(きえんばんじょう)」「気焔万丈(きえんばんじょう)」な人物であることが多いです。「気炎」も「気焔」も「燃えさかる炎」、「万丈」の「丈」は、「一尺の十倍の長さ」ですので「万丈」は「一万丈」、すなわち炎の高さが一万丈も燃えさかっている様子を表します。このことから「他を圧倒するほど意気軒昂」という意味となります。

上述の社長は、横浜市を始め、諸団体からも表彰をされたり、新聞や雑誌等に掲載されたりと大もてです。マスコミにもてはやされますとと、得てして天狗になりがちですが、腰の低い方で、周辺にいる人は、彼女の人柄に惹かれます。心配なのは、多忙すぎることと、まじめすぎることで、自分の健康を軽視して、夜中でも仕事をしてしまうことです。

しかし、彼女を見ていますとと「鼓腹撃壌」という言葉がぴったりという気がします。鼓腹撃壌という言葉は、私自身も、自分の人生の中で何度か大役を引き受けたときに、与えられた組織やその任務をどのように行ってゆくべきかを考える上で、注視した言葉の一つでもあります。

善政が太平の世を生んでくれるというのですから、善政をすることが企業経営だけではなく、いかなる組織においても成功につながるのでしょう。私は、まず、組織に属している人達を大切にすることはもちろん、皆それぞれの持ち味を活かし、仕事に張り合いを持ち、大きな波乱もなく仕事ができる組織にしたいと願いました。「社員のため」を重視し、社員の目線での思考を大切にしました。

このような会社の社員というのは「意気揚々(いきようよう)」という四字熟語がぴったりです。「意気」は、気持ちという意味、「揚々」は高揚している様子を表します。すなわちやる気が高く、誇りに思って行動する様子を表します。

一方で、「平らかだけでは活性化しない」とも考え、組織が何かをしてくれるのではなく、組織の中で、それを活かしながら各自が何をしたら一層成長できるかを考え、行動できる組織にしたいと願い、各種の施策を立案し、実行してきました。その一環が、行動規範を明確にすることです。

「共生」という言葉がありますが、それを実現するために、別項でも触れていますが「共育」という言葉を大切にし、それを実行できる組織にしようとしました。共に育つためには、仲間が持っている長所や強味、いわゆるコンピテンシーを共有しようと考えたのです。そして、単に共有するだけではなく、それを使いこなすこと、すなわち「共有」だけに終わらせず、「共用」できるようにすることをめざしました。これが実現できますと、各自の特質を活かして一緒に仕事ができる、すなわち「共業」ができるようになるのです。

別項でも何度か触れていますが、これを「共業・共用・共育」といいます。「共業」できることが主目的ですので、それを着実に実行するために、仲間が作り上げてくれたノウハウやツールを「共用」して、効果的に「共業」を成功させるのです。全員が「共用」できるようにするために、各自が自分の専門分野を活かして、「共育」していくということが基本にあるのです。

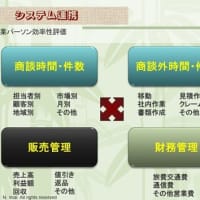

本項で紹介しました企業でも、社長さんがこの精神を大切にし、業務の標準化を図り、マニュアル化し、それを「共用」できるように先輩が新入写真や後輩の育成に利用しています。班制度や委員会制度を利用して、「共育」もはかっています。その結果、例え社員が急病で休暇を取っても、外出中であっても、他の社員でカバーできる仕組み「共業」が実現されているのです。

社員の自主性を重視することで、社員が活き活きとしている会社です。この会社を訪れたときに、私はどういうわけか、徳川秀忠と細川忠興の逸話を思い出しました。家康の陰で、頼りない将軍というイメージが強いですが、自分の分をわきまえた人だったようです。秀忠は、”御成(おなり)”といって、江戸在住の藩主をしばしば訪れては、いろいろと見聞を広めていたのです。御成だけではなく、将軍参りをする人達の話もじっくり聞いたという史実が残っています。

その一つが、忠興が秀忠を訪問したときのことです。秀忠が天下運営のツボを尋ねますと、忠興は「四角い器には丸い蓋をしなさい」と答えたそうです。四角い器に丸い蓋では、穴から中が見えてしまいます。ぴったりとはまる四角い蓋をしますと、中の人が窒息してしまうと秀忠の疑問に答えたそうです。秀忠は、天下を統一するために、武家諸法度のようなぎちぎちとした決まりを作るよりは、ほどほどが良いということを学んだのです。

企業においても同じことがいえると思います。まずは、社員が不平不満を持つこともなく、給与もそれなりに受け取れ、仕事にも生き甲斐を感じられる企業が望まれます。その様な企業であれば、労働争議も起こらないでしょう。社内には活力が漲り、成長すれば、それをほこりに思う社員のモラールは益々上がり、企業の成長が続くでしょう。

~ 善政で太平の世づくり ~

十八史略に「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」という言葉が出てきます。「鼓腹」の「腹」は「お腹(なか)」のことで「鼓」は「鼓(つづみ)を打つ」ことですので「鼓腹」は「腹鼓を打つ」ということになります。「撃壌」の「壌」は訓読みで「壌(つち)」すなわち「土壌」のことで「撃壌」とは「土を撃(う)つ」ということです。

古代中国の堯帝(ぎょうてい)の時代のことです。太平の世を喜び、一人の老人が腹鼓を打ったり、地面をたたいたりしてリズムを取っていました。このことから「鼓腹撃壌」は、「善政がなされ、国が治まり、国民が太平の世の中を楽しむ」という故事より出てきた言葉です。

堯帝というのは、中国古代に伝わる伝説上の聖王のことで、舜帝と並んで中国の代表的な理想的帝王と言われています。「堯風舜雨(ぎょうふうしゅんう)」という同意の言葉があるほどです。すなわち「尭帝や舜帝のような聖天子の恵みが天下に行き渡っているのを風雨にたとえていう語。転じて、天下太平の世の意。(新明解四字熟語辞典)」という意味です。「撃壌之歌(げきじょうのうた)」という表現もあります。また「撃壌」は「撃攘」と表記されることもあり、「撃攘之歌」という四字熟語もあります。

切り口は異なりますが、「金口木舌(きんこうぼくぜつ)」という四字熟語があります。古代中国に、官吏が法律などを民衆に示すときに鳴らしたという、「木鐸」という、口が金属でできていて、舌に木の鈴がついていました。これを受けまして、「素晴らしい言葉や説明をすることにより、世の中の人を指導する人の例えとしての表現です。

企業のトップは、必ずしも金口木舌のように、国レベルの話とは次元が異なりますが、トップは、自分の考えを、常に、しかもわかりやすく社員に説く必要があります。それが経営理念である場合もあるでしょう。座右の銘にしている名言かもしれません。

「志操堅固(しそうけんご)」という四字熟語がふさわしい表現と言えます。「志操」は、「志を操る」ということから「強い志を持って変更しない」ということから「主義主張や考えを堅持し、付和雷同しない」という意味です。「意志堅固(いしけんご)」も似たような言葉です。

類語に、「終始一貫(しゅうしいっかん)」も「始めから終わりまで、主義主張や言動が変わらない」という意味です。別項にあります「堅忍不抜」がありますが、「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)」があります。「秋の厳しく冷たい霜と夏の強い日差し」という、草木を刈らせてしまう程の厳しさから来ています。

私の知り合いのある会社は、社長を始め社員が全員女性です。社長は、「社員は宝物」ということを口癖のように話す方で、口先だけではなく、平素の経営管理の中でもコミュニケーションを大切にし、社員を大切にしています。社員のことを考えるのが「行住坐臥(ぎょうじゅうざが)」や「常住坐臥(じょうじゅうざが)」も同様で「座っているときも、寝ているときも、常に」という人です。

社長のワンマン、一方通行のコミュニケーションではなく、双方向コミュニケーションが行われ、社員のモラールも高く、社長を尊敬しています。社員は皆「意気軒昂(いきけんこう)」、すなわち意気込みがさかんで、元気よく仕事をしています。因みに、この四字熟語と類似したものに「意気衝天(いきしょうてん)」という言葉がありますし、反対の意味で「意気消沈(いきしょうちん)」というのもあります。

人の遇し方、とりわけ人事考課などで、キチンと部下を評価し、適切な仕事を割り当てないと意気消沈して、力を発揮しない人が多いのです。「大器小用(たいきしょうよう)」という四字熟語があります。「大器」は、器量の大きな人や偉大な人物のことをさします。大きな器の人を、小さなことに用いるということを指し、「大人物につまらない仕事をさせる」という意味です。すぐれた才能の持ち主に対して、つまらない仕事をさせたり、低い地位にしか用いなかったりと、「機会損失」に繋がります。人材の用い方次第で、その人を行かすこともあれば、成長を阻害したり、時には殺してしまったりすることもあります。

「機会損失(きかいそんしつ)」とは、「ある事を行わなかったがために、もしそれを実行していたら得られたであろう利益を失ってしまうこと」を指します。得てして、機会損失というのは、自分では気がつかないことが多いのです。

因みに大人物を表する四字熟語として「気宇壮大(きうそうだい)」があります。「気宇」は「心構え、心の広さ」をあらわし、それが「壮大である」ということから「心意気が非常に大きく、人間が錬成されていて、大きな夢、大きな構想を持ち、こせこせしない」という意味です。そのような人は、「気炎万丈(きえんばんじょう)」「気焔万丈(きえんばんじょう)」な人物であることが多いです。「気炎」も「気焔」も「燃えさかる炎」、「万丈」の「丈」は、「一尺の十倍の長さ」ですので「万丈」は「一万丈」、すなわち炎の高さが一万丈も燃えさかっている様子を表します。このことから「他を圧倒するほど意気軒昂」という意味となります。

上述の社長は、横浜市を始め、諸団体からも表彰をされたり、新聞や雑誌等に掲載されたりと大もてです。マスコミにもてはやされますとと、得てして天狗になりがちですが、腰の低い方で、周辺にいる人は、彼女の人柄に惹かれます。心配なのは、多忙すぎることと、まじめすぎることで、自分の健康を軽視して、夜中でも仕事をしてしまうことです。

しかし、彼女を見ていますとと「鼓腹撃壌」という言葉がぴったりという気がします。鼓腹撃壌という言葉は、私自身も、自分の人生の中で何度か大役を引き受けたときに、与えられた組織やその任務をどのように行ってゆくべきかを考える上で、注視した言葉の一つでもあります。

善政が太平の世を生んでくれるというのですから、善政をすることが企業経営だけではなく、いかなる組織においても成功につながるのでしょう。私は、まず、組織に属している人達を大切にすることはもちろん、皆それぞれの持ち味を活かし、仕事に張り合いを持ち、大きな波乱もなく仕事ができる組織にしたいと願いました。「社員のため」を重視し、社員の目線での思考を大切にしました。

このような会社の社員というのは「意気揚々(いきようよう)」という四字熟語がぴったりです。「意気」は、気持ちという意味、「揚々」は高揚している様子を表します。すなわちやる気が高く、誇りに思って行動する様子を表します。

一方で、「平らかだけでは活性化しない」とも考え、組織が何かをしてくれるのではなく、組織の中で、それを活かしながら各自が何をしたら一層成長できるかを考え、行動できる組織にしたいと願い、各種の施策を立案し、実行してきました。その一環が、行動規範を明確にすることです。

「共生」という言葉がありますが、それを実現するために、別項でも触れていますが「共育」という言葉を大切にし、それを実行できる組織にしようとしました。共に育つためには、仲間が持っている長所や強味、いわゆるコンピテンシーを共有しようと考えたのです。そして、単に共有するだけではなく、それを使いこなすこと、すなわち「共有」だけに終わらせず、「共用」できるようにすることをめざしました。これが実現できますと、各自の特質を活かして一緒に仕事ができる、すなわち「共業」ができるようになるのです。

別項でも何度か触れていますが、これを「共業・共用・共育」といいます。「共業」できることが主目的ですので、それを着実に実行するために、仲間が作り上げてくれたノウハウやツールを「共用」して、効果的に「共業」を成功させるのです。全員が「共用」できるようにするために、各自が自分の専門分野を活かして、「共育」していくということが基本にあるのです。

本項で紹介しました企業でも、社長さんがこの精神を大切にし、業務の標準化を図り、マニュアル化し、それを「共用」できるように先輩が新入写真や後輩の育成に利用しています。班制度や委員会制度を利用して、「共育」もはかっています。その結果、例え社員が急病で休暇を取っても、外出中であっても、他の社員でカバーできる仕組み「共業」が実現されているのです。

社員の自主性を重視することで、社員が活き活きとしている会社です。この会社を訪れたときに、私はどういうわけか、徳川秀忠と細川忠興の逸話を思い出しました。家康の陰で、頼りない将軍というイメージが強いですが、自分の分をわきまえた人だったようです。秀忠は、”御成(おなり)”といって、江戸在住の藩主をしばしば訪れては、いろいろと見聞を広めていたのです。御成だけではなく、将軍参りをする人達の話もじっくり聞いたという史実が残っています。

その一つが、忠興が秀忠を訪問したときのことです。秀忠が天下運営のツボを尋ねますと、忠興は「四角い器には丸い蓋をしなさい」と答えたそうです。四角い器に丸い蓋では、穴から中が見えてしまいます。ぴったりとはまる四角い蓋をしますと、中の人が窒息してしまうと秀忠の疑問に答えたそうです。秀忠は、天下を統一するために、武家諸法度のようなぎちぎちとした決まりを作るよりは、ほどほどが良いということを学んだのです。

企業においても同じことがいえると思います。まずは、社員が不平不満を持つこともなく、給与もそれなりに受け取れ、仕事にも生き甲斐を感じられる企業が望まれます。その様な企業であれば、労働争議も起こらないでしょう。社内には活力が漲り、成長すれば、それをほこりに思う社員のモラールは益々上がり、企業の成長が続くでしょう。

【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック

■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ

- 【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記

- 【小説風】竹根好助のコンサルタント起業

- 【経営】 成功企業・元気な会社・頑張る社長

- 【専門業】 経営コンサルタントへの道

- 【専門業】 経営コンサルタントはかくありたい

- 【専門業】 日本経営士協会をもっと知る

- 【専門業】 ユーチューブで学ぶコンサルタント成功法

- 【専門業】 プロの表現力

- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業5つの要諦

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<思考法編>

- 【経営・専門業】 ビジネス成功術

- 【経営・専門業】 経営コンサルタントのひとり言

- 【話材】 話したくなる情報源

- 【話材】 お節介焼き情報

- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業講座

- 【専門業】 経営コンサルタント情報

- 【専門業】 プロのための問題解決技法(0

- 【経営】 経営コンサルタントの本棚

- 【経営】 コンサルタントの選び方

- 【経営】 管理会計を活用する

- 【経営】 経営コンサルタントの効果的な使い方

- 【経営】 ユーチューブで学ぶ元気な経営者になる法

- 【心 de 経営】 菜根譚に学ぶ経営

- 【心 de 経営】 経営四字熟語

- 【心 de 経営】 徒然草に学ぶ

- 【心 de 経営】 経営コンサルタントのあり方

- 【心 de 経営】 歴史・宗教に学ぶ経営

- 【心 de 経営】 論語に学ぶ経営

- 【心 de 経営】 心づかいで人間関係改善

- 【経営】 経営情報一般

- コンサルタントバンク

- 【話材】 お節介焼き情報

- 【話材】 ブログでつぶやき

- 【話材】 季節・気候

- 【話材】 健康・環境

- 【経営コンサルタントのひとり言】

- 【経営】 ICT・デジタル情報

- 【話材】 きょうの人01月

- 【話材】 きょうの人02月

- 【話材】 きょうの人03月

- 【話材】 きょうの人04月

- 【話材】 きょうの人05月

- 【話材】 きょうの人06月

- 【話材】 きょうの人07月

- 【話材】 きょうの人08月

- 【話材】 きょうの人09月

- 【話材】 きょうの人10月

- 【話材】 きょうの人11月

- 【話材】 きょうの人12月

- 【話材】 きょうの人