■【老いぼれコンサルタントのひとり言】 8月25日 ◆海運会社が宇宙ビジネスに参入 why? 経営四字熟語「新規参入」

「老いぼれていては困ります」

お叱りのような、励ましのような言葉を、後身のコンサルタント・士業からいただきます。

生来、「お節介焼き精神」の塊のような生き方をしてきて「コンサルタントのためのコンサルタント」などと持ち上げられて、その気になって、日暮パソコンに向かひて、よしなしごとをつぶやいています。

お耳汚しのことを、今日もまた、つぶやいています。

■【けふのつぶやき】

◆ 海運会社が宇宙ビジネスに参入 why?

近い将来、小型の低軌道衛星を高頻度で打ち上げるようになるでしょう。半径3キロメートル以内に全く人が立ち入らない条件を満たさないと発射場として利用できません。日本では、候補地を確保することは難しいのです。

そこに目をつけた海運会社・日本郵船が、宇宙事業の開発の一環に、異業種と連携して、洋上でのロケットの打ち上げや回収ビジネスに参入すると発表しました。そのうち挙げ場所として、洋上打ち上げ・回収を目指しているのです。洋上射場船と洋上回収船は技術的に共通点があるといいます。

洋上回収は、スペースX社が先行しています。日本の宇宙産業の競争力は、米国や中国、インドに大きく水を開けられているのがげんじょうです。四方を海に囲まれているという、日本の特性を活かして多頻度打ち上げを目指すことに期待したいです。

■【経営コンサルタントの独り言】

半世紀にわたる経営コンサルティング経験を思い出しながら、あるいは、直近に起こったことなどを元に、随筆風に記述しています。同じようなテーマで書いていることも多々ありますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。

経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。

◆ 闇夜に烏と実事求是 825

情報の一部を知っただけで、全体をそれで決めつけてしまうことを「群盲象を撫でる」と言います。これは差別用語に通じるので、私は「闇夜にカラスを撫でる」と言い換えています。

経営コンサルタントという職業は、現状を把握するために、自分で情報を収集したり、クライアント・顧問先内でヒアリングをしたりします。ところが、経営コンサルタント歴の浅い人は、一部の人の意見が社内全体を指していると思い込んでしまう傾向がしばしば見られます。

特に、一流大学や大学院を卒業したエリートに目立ちます。これはきちんとした調査をしたわけではないですが、経営コンサルタント団体で私は仕事をしている関係上、いろいろな人にお会いします。彼らと仕事を一緒にしたり、プロジェクトに取り組んだりすると、その傾向が見られます。

頭が良いだけに、自分の生い立ちの中で身についたやり方から、そのような判断に至ってしまうのかも知れません。彼らの多くは、自分に自信があるので、その誤りになかなか気づかないのです。

ところがたたき上げのコンサルタントというのは、先輩や上司から厳しく基本を身につけさせられるので、現場百遍になるのです。「実事求是」という言葉がありますが、経営コンサルタントの基本の一つです。(実事求是を当ブログ「経営四字熟語」のコーナーで紹介)

*

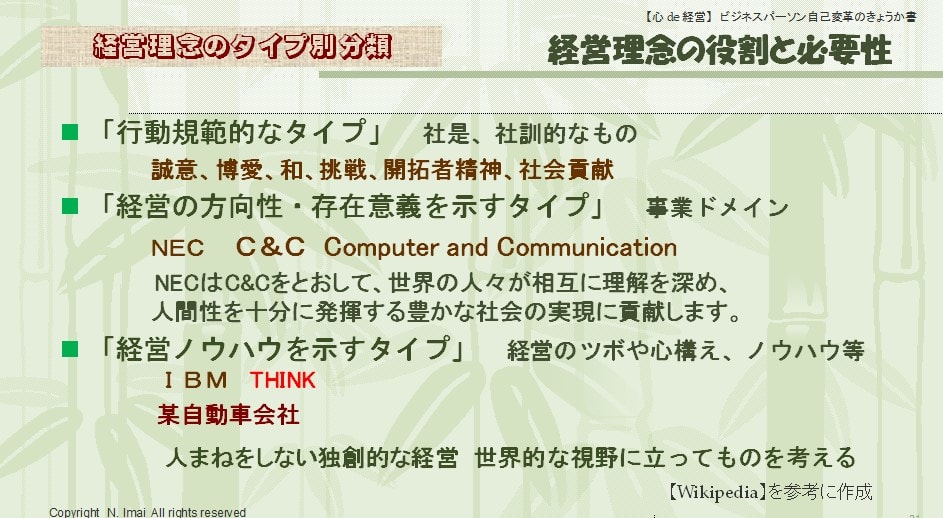

◆ 経営四字熟語「新規参入」 強固な意志と挑戦

~ 昔の状態のままで、進歩や前進のない様子 ~

*

停滞している企業にしばしば見受けられるのが「旧態依然(きゅうたいいぜん)」とした経営の あり方です。この四字熟語は、説明をするまでもなく「昔の状態のままで、進歩や前進のない様子」をいいます。「十年一日(じゅうねんいちじつ)」ともいいます。

他項でも記述していますが、経営環境は、「日進月歩」、「秒進分歩」の状態で変化しています。単なる変化だけではなく、質のレベルも変化しています。すなわち企業経営の困難度が高まり、経営に高度な判断力が求められます。そのような時代に「春日遅々(しゅんじつちち)」な人もいます。長い冬からあけて春は日が長く、また日の暮れるのも遅いということから「春の喉かで麗らかな日」を指します。「春風駘蕩(しゅんぷうたいとう)」も似たような表現で、「ある風がそよそよと穏やかに吹く」春景色を形容する票田で「穏やかでのんびりした人柄」を指すこともあります。このような生活をしてみたいと思いますが、別項にあります「悠悠自適」のできる世代以外では、現代ではそのような贅沢ができる人は少ないでしょう。

*

GDPがマイナス成長をしている時代には、「現状維持(げんじょういじ)」は、絶対的には成長していなくても、相対的に見ますと、世の中全体的が落ち込んでゆきますので、そのような会社は、一見すると成長しているように見えます。一方、GDPが伸びている時代においては、現状維持というのは、他社が成長していますのに、自社では縮小していますでは、地位の低下を来していることになります。

停滞している企業においては、昔の暖簾にしがみつき、過去の栄光を懐かしんでいる状況をしばしば見かけます。発想においても、過去の延長線上での発想が基本です。「斬新奇抜(ざんしんきばつ)」で新規性ある提案もなく、逆に新しいことへの挑戦的な提案がありますと、「誰も経験したことがないようなリスクを負うわけにはいかない」などと石橋をたたいても渡らない企業があります。そのような人を「萎靡沈滞(いびちんたい)」と言います。「萎靡」は草木がしおれることを言います。世の中に人々が新しいものを求めるという活気を失い、進歩や発展する動向にない賃貸した状態を指します。ちなみに「斬新奇抜」の「斬新」は、「新規性のある」「創造的な」「ユニークな」ということで、「発想の斬新性」を、「奇抜」は「奇妙な程抜きんでて異なる」ことです。このことから「大変ユニークで、想定外の違いのある」という意味で用いられます。

反意的用法として「活溌溌地(かっぱつはっち)」という四字熟語があります。「溌」は水がこぼれることを指し、元来は、魚が元気に水もから跳ね上がって水しぶきを上げることをいいます。このことから「活溌溌地」は「元気な魚が跳ねるように勢いが良い」様子を指します。

大企業では、多少の努力や投資をしたくらいでは焼け石に水で、新規事業が、企業に大きく貢献することは希なくらいです。ところが、中小企業におきましては、ちょっとしたアドバイスやアイディアを契機に大きく成長することがあります。基礎となる数値が小さいことから、伸び率に対する影響度は高いのです。

いわゆる「急転直下(きゅうてんちょっか)」という状態で、企業業績が良くなることがあるのです。急転直下というのは「状況の変化で、おかれている事態が大きく変化する様」をいいます。良い方向に問題や課題が解決したり、良い結果を生んだりしたときに用いられる表現です。

中小企業の場合には、大きな市場よりは、むしろ小さな市場でオンリーワンとして成功することが多いようです。いわゆる「ニッチ市場」への新規参入です。これまで蓄積してきました技術を活かして新たな顧客層に入り込むこともあります。既存の顧客に、従来とは異なる商品・サービスを提供することで成功することもあります。

「新規参入(しんきさんにゅう)」という言葉は、四字熟語として取り上げるまでもなく広く知られた表現です。自社が新規参入をする場合とは逆に、これまで他業界の企業と思っていた会社がライバルとして新たに新規参入してくることもあります。そのために、企業は、3C分析を定期的に行う必要性があります。「3C」とは、Company(自社)、 Customer(顧客)、Competitor(競合)という三つの英単語の頭文字から命名されましたマーケティングでしばしば使われる分析手法であり、戦略立案ツールの一つでもあります。

自社が新しくマーケティング戦略を検討するときに、どの様なマーケティング戦略をとるべきかを検討する目的で「ABCDセグメント市場戦略分析」がしばしば用いられます。

マーケティング戦略を検討するときには、企業ではまず、現状維持のまま、いかに収益改善をはかるかの方向性を出すことをすべきでしょう。それにより足元固めができます。これを「深耕戦略(しんこうせんりゃく)」と言われます。すなわち、ABCDセグメント市場戦略分析表では、これを「市場浸透戦略(Attack)」と呼んでいます。既存の顧客を深く耕すことにより、既存顧客を相手に実績を高めていくのか、顧客単価を上げてゆくのかを検討します。一方、既存商品・サービスを既存顧客にもっと売り込むことはできないかというプッシュマーケティングの視点でも戦略検討をする必要があります。

一般的には、深耕策も次第に「効果逓減(こうかていげん)」して、経営資源の投入効率が低下してきて、それ以上収益改善をするより、経営資源を別の方向に向けることの法が経営戦略上有利である状態に達することがあります。そのような場合には、新商品開発に目を向けることが多いのですが、既存顧客だけではなく、新規顧客を開拓することにより収益拡大を図ることも有益な戦略と言えます。後者の方が、一般的には前者よりも資金的にも、時間的にもメリットが大きいことが一般的です。前者を「新商品開発戦略(Bear)」と、後者を「新市場開拓戦略(Challenge)」と言います。B戦略をとるか、C戦略にするか、判断は企業の状況により分かれます。経営資源の分散で投資効率が逓減しますが、B戦略をとりながら、時間がかかるC戦略に着手することもあります。

既存の商品・サービスではなく、新規商品を、新規顧客に販売していくという戦略もあります。「新需要創造戦略(Develop)」、略してD戦略と言います。こちらは、経営資源への負荷が大きく、またリスクも高いことから、なかなか挑戦する意思決定がしにくい部分でもあります。一方、ハイリスクハイリターンに挑戦するという戦略もあり得ますので、企業文化や経営者の考え方で判断は分かれるところです。

「狐疑逡巡(こぎしゅんじゅん)」の「逡巡」は「ためらう」という意味ですので、「狐が疑い、ためらう」ということから「疑い深い狐のように、決心がつかず、グズグズとする」ことを指します。

余談となりますが、マーケティングでは、「ABCDセグメント市場戦略分析」を「アンゾフの市場戦略表」とも言います。しかし、両者は一見しますと類似性が高いですが、前者は、四つのセグメントで検討するだけではなく、経営コンサルタントなどプロは、九つのセグメントに分けて戦略立案に取り組める発想がありますので、私はそれを別の戦略思考法と考えています。

また、別の余談ですが、上述の「効果逓減」に似た言葉に「効用逓減(こうようていげん)」という四字熟語があります。経済学で、正式には「限界効用逓減の法則」といいます。この観点からしますと四字熟語とは言いがたいという判断もありますが、経済学上の理論だけではなく、日常の生活やビジネスでもこの言葉がぴったりすることが多いことから、私は時々この四字熟語を用います。

経済学の「限界効用逓減の法則」というのは「財の消費量が増えるにつれて、財の追加消費分(限界消費分)から得られる効用は次第に小さくなる(【Wikipedia】)」という考えです。

例えば、好きな食べ物でも、目の前にたくさんあって、食べ放題といわれても、最初はおいしいと幸せ感一杯で始まりましたものの、次第に食傷気味になってしまいます。このように、広告など一つの経営手段が、次第に効果が低下してしまうような時に用いられます。

新規参入は、前項の一念発起の結果、採るべき手段の一つと言えますが、新しい戦略も時間経過と共に効用逓減は必定です。それだけに「代々初代」という四字熟語が一層輝いて見えます。

*

■【評判の良いブログ】

最近、アップロードしたブログで、とりわけ人気度の高いブログをご紹介します。

不況期でも、好況期でも、成功していたり、元気であったりする会社には、何か共通した「コンピテンシー」といえるようなものがあります。

それを探りながら、元気な会社を紹介しています。

■【老いぼれコンサルタントのひとり言】 バックナンバー

http://keieishi.blog.fc2.com/blog-category-75.html

■【ご案内】

平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。

私どものブログは、下記のような複数のブログ・プラットフォームよりお届けしています。

経営士ブログ(経営管理・コンサルティング等)

http://ameblo.jp/keieishi-kyokai/

経営士ブログ別冊(旅行・写真・映像・趣味等)

経営士ブログ総合版(上記2ブログを包含)

大変勝手ながら、上記の中より、ご都合のよろしいブログをご覧下さるよう、お願い申し上げます。

© copyrighit N. Imai All rights reserved