【カシャリ!ひとり旅】 青森県平川市 盛美園2 庭園編 スタジオジブリ映画『借りぐらしのアリエッティ』のモデル

若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間か、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。

旅は、時間に追われる現実からの開放、明日への糧となります。

写真は、自分の記録であるとともに、お節介焼き精神から、他の人に情報提供も兼ねてとり続けてきました。

何を思って撮影したのだろうか? 自分も行ってみたい・・・

他の人に、そう思っていただける写真を撮りたいと思って、ライフワークとして、続けられるだけ続けてまいりたいです。

名所旧跡 グロマコン 経営コンサルタントへの道

■■ 青森県平川市 盛美園2 庭園編 スタジオジブリ映画『借りぐらしのアリエッティ』のモデル

「スタジオジブリ映画『借りぐらしのアリエッティ』のモデル 盛美園 庭園編」を紹介します。

スタジオジブリのアニメ映画「借りぐらしのアリエッティ」のモデルになった盛美園は、弘前市の隣、平川市にあります。ここは、明治時代のレトロな西洋館と、大石武学流の真髄を示す、作庭家・小幡亭樹(おばたていじゅ)による、国指定名勝の池泉回遊式庭園があります。

築山庭造伝や造庭秘伝書の形式を忠実に再現していると言われる日本庭園で、明治時代の作庭の中でも、京都の無隣庵、青風荘と共に我が国における三名園の一つに数えられています。

■ アクセス

〒036-0242 青森県平川市猿賀石林1

開園

4月中旬~9月末 9:00~17:00(17:00閉園)

10月~11月中旬 9:00~16:30(16:30閉園)

11月中旬~4月中旬 10:00~15:00(冬季営業)

JR弘前駅 弘南電鉄 弘前駅→津軽尾上駅下車(20分)から徒歩10分

※ 弘南電鉄一日フリーパス(1,000円)、盛美園セット券(1,100円)を利用すると良いでしょう。

路線バス 弘前駅より1日4〜5便、盛美園前に止まる

車 弘前駅から約15分

盛美園は、青森県平川市にあります。弘前駅から、弘南電鉄に乗って20分ほどのところにある津軽尾上駅で下車します。そこから、リンゴ畑などのある、のどかなところを15分ほど歩いたところにあります。弘前駅から盛美園前まで、一日数本、バスも出ています。

途中、六地蔵があり、モダンな建物も現れてきました。平川市役所の分庁舎です。塔の窓ガラスには、ステンドグラスがはまっています。

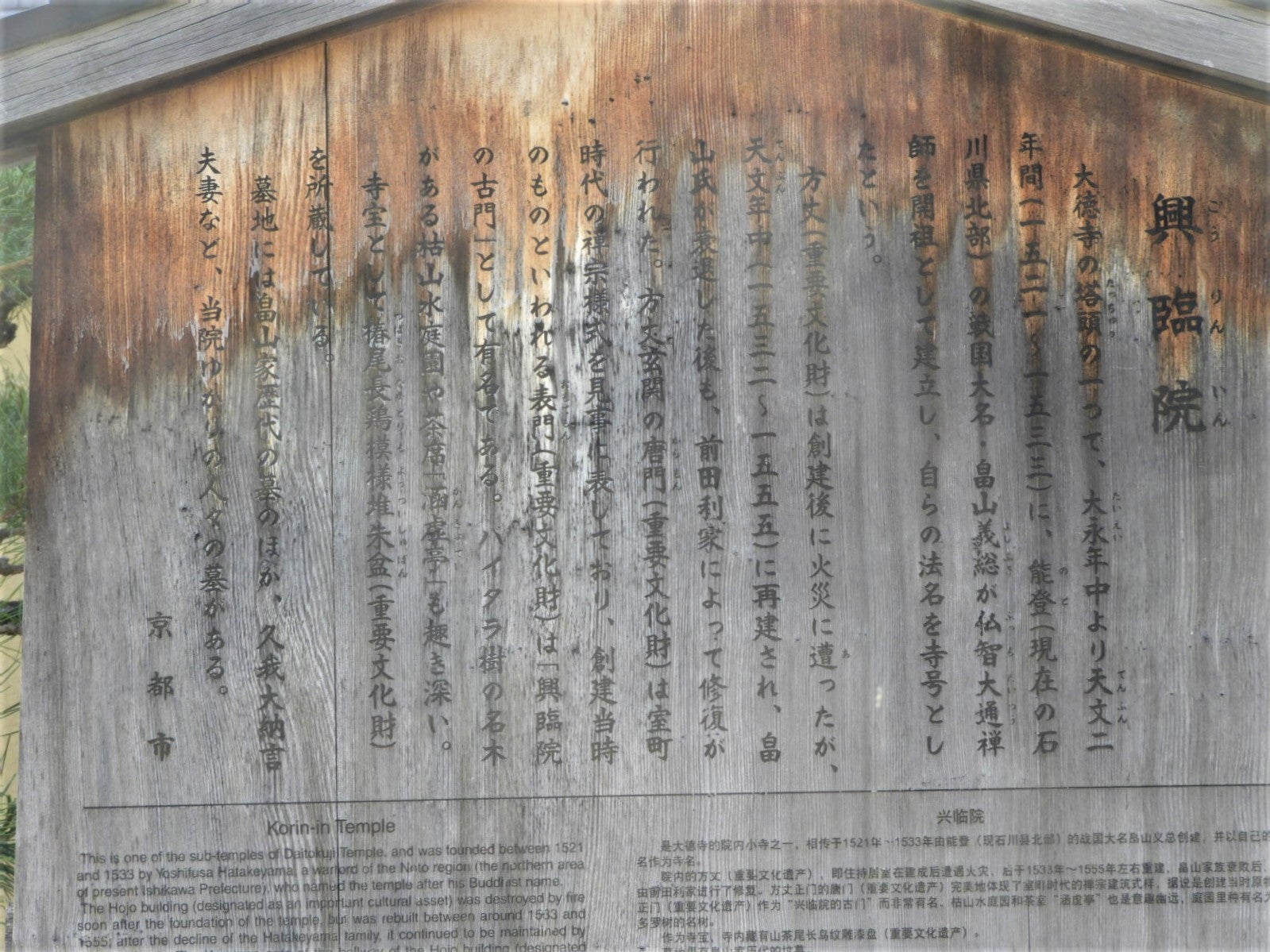

「盛美園」(せいびえん)は大石武学流の真髄を示す、作庭家・小幡亭樹(おばたていじゅ)により作庭された、国指定名勝の池泉回遊式庭園です。

築山庭造伝や造庭秘伝書の形式を忠実に再現していると言われています。明治時代の作庭の中でも、京都の無隣庵、青風荘と共に我が国における三名園の一つに数えられています。

スタジオジブリのアニメ映画「借りぐらしのアリエッティ」のモデルとなりました。

詳しくは「盛美園 建物編」をご覧下さい。

枯れ池庭園

登拝山

右手に御宝殿があります

真の築山と蓬莱島を結ぶ土橋

盛美園は、清藤家(せいとうけ)24代盛美が、

小幡亭樹宗匠を招き、明治35年より9ヶ年を費やしてつくったもので、

その広さは3600坪(1.2ヘクタール)あります。

庭園のつくりは、

池を中心に「真」「行」「草」の三部から出来ています。

借りぐらしのアリエッティのモデルになったメルヘンチックな建物が

枯れ池越しに、池に映っています。

庭園の中央は池泉と枯池の二段とし、

池泉には神仙島を浮かべその上に逢菜の松を植えています。

「真」を表す築山、「行」を示す築山をつくり、

松・かえで・つつじ等を添えて趣きを豊かにしています。

蓮池

庭園の最も奥にあります

行の築山にある盛美神社

盛美神社の鳥居と大石武学流の岩石

「大石武学流」、単に「武学流」と言うこともあります。

津軽地方独自の庭園の様式で、粗野な岩石を大胆に配し、

枯れ池・枯れ滝、燈籠を立て、

針葉樹の築山にも岩石を配します。

「草」は、平庭になっていて、

天地創造の神々をつかさどったイチイの大刈込みが見事です。

四季折々で景観が楽しめる、国指定名勝です。

枯れ池に彩りを加えている菖蒲

建物前に広がる「真行草」の庭園

盛美園映像建物編

盛美園映像建物編

盛美園映像庭園編

盛美園映像庭園編

盛美園建物写真集

盛美園建物写真集

盛美園庭園写真集

盛美園庭園写真集

リスト http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm

■ カシャリ! ひとり旅