■【あたりまえ経営のすすめ】2部 管理編3-57 PDCAの「A:対策(Action)」のマニュアルを活用

多様化の時代になり、ホンモノ智恵が求められる昨今です。

世の中には、「専門家」とか「プロ」と呼ばれる人が多数いらっしゃいます。

ところが、残念なことに、その大半というのが、「エセ専門家」「エセプロ」なのです。

管理職も、“真”のプロ管理職にならなければなりません。

ホンモノのプロ、要は「“真”のプロ」とは、どの様な人を指すのでしょうか。

エセプロの多くは、「あたり前のことが、あたり前にできる」ということを軽視しています。

「今の時代、最新の経営理論に基づく経営が重要である」と「あたり前」を蔑視をしている人もいるほどです。

では、「あたり前」とは、なんでしょうか?

「“真”のあたり前」を知らずして、あたり前を軽視して欲しくないですね。

あたり前は、その辺に転がっているのではなく、「あたり前は創るもの」です。

1970年代から、半世紀近くの経営コンサルタント経験から、最善の策ではないにしても、ベターな策を講じるための智恵をご紹介してまいります。

![]()

■ 2部 【管理編】 プロの管理職のあり方

本シリーズは、経営士・コンサルタントなどの経営専門業・士業の先生方を対象として、第1部の【経営編】をお送りしてきました。しかし、その内容は、視点を変えれば経営者・管理職のためのお話でもあります。ビジネス界においては、フレキシブルな視点の持ち方をできる人が高く評価されるのです。

筆者は、経営コンサルタントという仕事柄、しばしば管理職研修も実施してきました。その時に、必ずといって問うことは、「管理とは何でしょうか?」ということです。

管理職の皆さんは、よく勉強していて、私より立派な回答が返ってきます。

「では、それをどの様に実務に活かしていらっしゃいますか」と問いますと、期待するような回答が返ってきません。

難しいことを勉強しすぎているのではないでしょうか。知識と実務が乖離していますと、せっかくの知識が知恵として活かせません。

管理職として、「あたりまえ」なことが、実務で行われているのかどうか、謙虚に自分自身を見ることも大切なのではないでしょうか。

管理職は、「管理とは何か」「温かい管理」を正しく理解しなければ、部下からも、上司からも、社会からも正しく評価されません。

温かい管理とは https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/8b7833c2ebc019660a3813e9dedbf92f

ここでは、管理職なら誰もが知っているようなことを整理してみました。

知識としてはご存知のことでしょうが、それを実務に活かすにはどうしたらよいのかを考えてくださる契機となると幸いです。

■ 第2部3章 【管理編】 プロの管理職のための”新たな”PDCAと活用法

これまで第2章として、ホンモノのリーダーシップについてお話して参りました。

そのリーダーシップと不可分にあるのがPDCAです。

「いまさら、PDCAについて学ぼうとする人間なんていないよ」

「もう、PDCAは古い!」

このような声を聞くような時代になりました。それほど、PDCAが言い古されてきているのです。しかし、本当にPDCAが実行されているのでしょうか。そして、PDCAの効果が出ているのでしょうか。

多くの方が、知識として知っていても、実行に移せていない人が多いのが「PDCA」です。

一方で、「PDCAを常に意識しています」、という人もいます。ところが、本当にPDCAにより効果を上げられているのでしょうか?大半の方が、「効果を上げている”つもり”」であって、実際には、PDCAが適正に実行されていないがために、機会損失を起こしているのです。

正しいPDCAとは何か?

正しいPDCAの使い方とは?

謙虚に、再度、PDCAに取り組んでみては如何でしょうか。あなたのPDCAとは違ったPDCAがあるかもしれません。

■ 3-57 PDCAの「A:対策(Action)」のマニュアルを活用

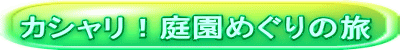

前項の営業パーソンは、「訪問件数は多いのですが、結果に結びついていない」という問題を抱えています。

そこで、「トレーラーの生産性論」の分子であります「行動の量×行動の質」に着目します。

すなわち、この営業パーソンは、「行動の量」は問題ないとみられますので、「行動の質」に問題があることが推測されます。

行動の質を見るために、まずは、一社あたりの商談時間の長さを見てみましょう。訪問件数が多いと言うことは、時間は限られていますので、一社あたりに商談時間を長く取ることは困難です。

彼の一社あたりに投じる商談時間が、極端に少ないことが想定されます。

では、なぜ、一社あたりの商談時間が短いのでしょうか。

商品知識や業界状況把握が貧弱で、顧客で何を、どのように話したら良いのかわかっていないのかもしれません。

すなわち、商品や業界の知識を習得したり、商談技術の研修を受けたりして、営業技術を身に付けることが必要なことが多いですね。

あるいは、訪問予定先顧客に即した販促資料作成などを事前に準備させ、それに基づいて商談を進めるようなスタイルに変更するのも効果的な方策かもしれません。タブレットなどを用いたアプローチブックを持つという方法も考えられます。

原因がどこにあるのかにより、「A:対策(Action)」が異なりますので、「C:チェック(check)」の段階で、原因を究明する必要があるのです。

そして、その対応策を明確にして、「P:計画(Plan)」に組み込むのです。

この事例にありますように、企業や部門により「A:対策(Action)」の方法は異なりますので、これまでの事例集をノウハウ集として編纂しなおして、いつでも参照できるようにしておくことが、営業パーソンの能力を高め、それが引いては、その他の経営資源にもプラス効果をもたらし、経営品質の高い企業づくりに繋がるのです。

PDCAという、ビジネスパーソンなら誰もが知っていると思われることでも、見方を変えますと、奥の深さにお気づきの方も多いのではないでしょうか。

「あたり前」と思っていることでも、重考してみますと、自社の処々にかつようできることもお解りいただけたと思います。

しかし、「やろう」と思うだけではなく、「実務に使い、使い続け、成果に繋げる」という基本行動を実践しなければ、知識として知っていても、身に付けられた営業力とはなりません。

学んだことを、まねしながら、すなわち「まねびながら」、そのレベルを高めていただければ幸いです。

【 注 】

「重考」:考えを重ねる

「まねぶ」:「まねる+学ぶ」の合成語

【 注 】 PDCA詳細情報

「ロジカル・シンキングがよくわかる本」(今井信行著 秀和システム刊 1,760円)の第3章5節で詳しく説明しています。

ご購入は書店または下記よりamazonで

■【あたりまえ経営のすすめ】 バックナンバー

あたり前の重要性を知る ←クリック

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理職編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>

■【プロの心構え】 バックナンバー

プロとして、いかに思考すべきか ←クリック

b14

b14