毎日いろんなことで頭を悩ましながらも、明日のために頑張ろうと自分を励ましています。

疲れるけど、頑張ろう!

ハロウィーン

去年のハロウィーンにはかぼちゃをくりぬいて「ジャック・オ・ランタン」を作って、このブログに写真を載せた。塾の生徒たちもそれを覚えていて、「今年はかぼちゃ作らないの?」と聞いてきた子もいるが、2年連続で同じことをしても芸がない。芸がなくてもかまわないが、ネタがないのかと疑われるのもブロガーとしての沽券にかかわる。何かいい案はないかと頭をめぐらしていたところ、書店で「NHKまる得マガジン 伝えたい!季節の折り紙」という本を見つけた。「折り紙か・・」と思いながら、ページをめくってみるとハロウィーン用の「かぼちゃの折り方」が載っていた。「これにしよう!」とさっそく買って家で試してみた。

しかし、このかぼちゃは正方形の紙で折るのではない。たてと横の長さが、3:8の長方形の紙で折ることになっている。ならばできるだけ大きな紙のほうが折りやすいかな、と事務室にあったオレンジ色した厚めのB4・PPC用紙を半分に切って使うことにした。

①八折りにして、折り筋をつける。

②4ヶ所をそれぞれ左右に段折りする。

③4すみの角を折る。

④段折りした上下8ヶ所の角を中割り折りにして内側に折り込む。

⑤へたと目・鼻・口を作る。今回はコピー機の上蓋をかぶせずにコピーして作った真っ黒な紙の裏側に下書きをして、それを切り取った。

⑥目・鼻・口をのりで、へたをセロテープでつけて完成。

う~~~ん、去年のかぼちゃのほうがやっぱりいい。かぼちゃのお化けと言うよりオレンジ色のコアラみたいで、なんとも評価を下しにくい・・。自分としては丁寧に作ったつもりなので、もっと出来栄えがよかったらなあ・・と少々残念ではあるが、作り直す時間もないので、これを今年のハロウィーン記念としておく。

しかし、このかぼちゃは正方形の紙で折るのではない。たてと横の長さが、3:8の長方形の紙で折ることになっている。ならばできるだけ大きな紙のほうが折りやすいかな、と事務室にあったオレンジ色した厚めのB4・PPC用紙を半分に切って使うことにした。

①八折りにして、折り筋をつける。

②4ヶ所をそれぞれ左右に段折りする。

③4すみの角を折る。

④段折りした上下8ヶ所の角を中割り折りにして内側に折り込む。

⑤へたと目・鼻・口を作る。今回はコピー機の上蓋をかぶせずにコピーして作った真っ黒な紙の裏側に下書きをして、それを切り取った。

⑥目・鼻・口をのりで、へたをセロテープでつけて完成。

う~~~ん、去年のかぼちゃのほうがやっぱりいい。かぼちゃのお化けと言うよりオレンジ色のコアラみたいで、なんとも評価を下しにくい・・。自分としては丁寧に作ったつもりなので、もっと出来栄えがよかったらなあ・・と少々残念ではあるが、作り直す時間もないので、これを今年のハロウィーン記念としておく。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

電磁石エンジン

「大人の科学21 電磁石エンジン」を買った。「懐かしの『6年の科学』のふろくを復刻」したものだそうだ。私は小学校の頃ずっと学研の「科学」と「学習」はとっていたから、ひょっとしたら当時この「電磁石エンジン」という付録を手にしたことがあったかもしれない。まったく記憶にはないが、毎号付録が楽しみだったことはよく覚えているから、はるか昔に組み立てたことがあるかもしれない。

電磁石に仕組みは現在小学6年生で学習する。私も基本的なことくらいなら説明できる。導線に電流を流すと磁界が発生し、さらにコイルに導線を一定方向に巻き付けていくと磁界がさらに強くなり電磁石となる・・。まあ、それくらいの知識があれば、この付録を組み立てるのに十分だろうと、早速組み立て始めた。

①コイルを組み立てる・・鉄心に巻線をまきつける。きれいに巻くと磁力が強くなる。なるべくていねいに巻いていこう。

②本体(上)を組み立てる・・本体にコイルを付け、上の穴に巻線と接点金具付きコード、リードスイッチのコードの先を通す。

③本体(下)を組み立て、本体(上)と合わせる・・車軸を通して車輪を取り付ける。接点金具を本体(下)の穴にそれぞれ差し込む。

④ローターを組み立てる・・6個の磁石をローターの穴に差し込み、本体に取り付ける。

⑤電池ボックスに電池を入れ、車輪に輪ゴムをかけて完成!・・輪ゴムがきついとローターの回転を止めてしまうので輪ゴムは指で伸ばしてからかけるようにする。

う~~ん・・、簡単にできたけど、いったいこれは何?スイッチを入れたら動くだけ?う~~ん・・しょぼい、しょぼすぎる・・。これなら前に作った茶運び人形のほうがよっぽど面白い・・。でも一回くらいは動かしてみなくちゃ・・。

ということで最初の動画に戻る・・。

電磁石に仕組みは現在小学6年生で学習する。私も基本的なことくらいなら説明できる。導線に電流を流すと磁界が発生し、さらにコイルに導線を一定方向に巻き付けていくと磁界がさらに強くなり電磁石となる・・。まあ、それくらいの知識があれば、この付録を組み立てるのに十分だろうと、早速組み立て始めた。

①コイルを組み立てる・・鉄心に巻線をまきつける。きれいに巻くと磁力が強くなる。なるべくていねいに巻いていこう。

②本体(上)を組み立てる・・本体にコイルを付け、上の穴に巻線と接点金具付きコード、リードスイッチのコードの先を通す。

③本体(下)を組み立て、本体(上)と合わせる・・車軸を通して車輪を取り付ける。接点金具を本体(下)の穴にそれぞれ差し込む。

④ローターを組み立てる・・6個の磁石をローターの穴に差し込み、本体に取り付ける。

⑤電池ボックスに電池を入れ、車輪に輪ゴムをかけて完成!・・輪ゴムがきついとローターの回転を止めてしまうので輪ゴムは指で伸ばしてからかけるようにする。

う~~ん・・、簡単にできたけど、いったいこれは何?スイッチを入れたら動くだけ?う~~ん・・しょぼい、しょぼすぎる・・。これなら前に作った茶運び人形のほうがよっぽど面白い・・。でも一回くらいは動かしてみなくちゃ・・。

ということで最初の動画に戻る・・。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

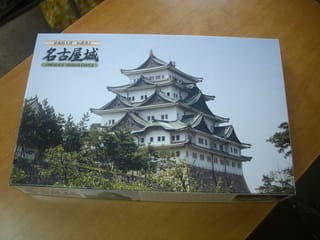

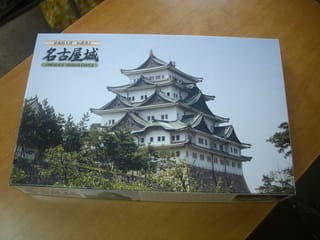

築城

2週間前に登った名古屋城で記念に買ったプラモデル、「名古屋城」がやっと完成した。かかりきりになればすぐにできただろうが、何といっても夏休み、ちょっとの暇を見付けては、一つか二つのパーツを組み上げていくのが精一杯で、こんなに時間がかかってしまった。しかも、セメダインがなく、瞬間接着剤を使ったものだから、なかなか思うようにならずかなり苦労した。出来栄えは、自慢できるほどではないが、なんとか部品を余すことなく使い果たしたから、大きな過誤は犯さずにすんだものと思っている。

【小天守閣の組み立て】

【大天守閣の組み立て】

【隅櫓(すみやぐら)の組み立て】

【門などの取り付け】

【大天守閣・小天守閣・隅櫓の取り付け】

【完成!!】

実物の1/700の小さな城ではあるが、作っているうちは殿様気分が味わえた。侍が一国一城の主になりたがった気持ちがほんの少し分かったような気がする。恥ずかしながら、これで私も一城の主となったわけだから、これからはもうちょっとシャッキっと生きていかねばならない、と意を新たにしている。

【小天守閣の組み立て】

【大天守閣の組み立て】

【隅櫓(すみやぐら)の組み立て】

【門などの取り付け】

【大天守閣・小天守閣・隅櫓の取り付け】

【完成!!】

実物の1/700の小さな城ではあるが、作っているうちは殿様気分が味わえた。侍が一国一城の主になりたがった気持ちがほんの少し分かったような気がする。恥ずかしながら、これで私も一城の主となったわけだから、これからはもうちょっとシャッキっと生きていかねばならない、と意を新たにしている。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

鳥オルガン

大人の科学vol.20の付録「手回し鳥オルガン」を作ってみた。(と言っても、夏休みになる前のことだが・・)。「鳥に歌を教えるオルガンがありました」と表紙に書いてあったから、さぞやきれいな音が出るんだろうな、と楽しみにしながら作った。

製作時間は約30分とあったが、「大人の科学」の付録をかなり作り慣れてきた私には、たいして困ることもなく、順調に作り上げることができた。ただ、作りながら、いったいどうやって音が出るようになっているのか、不思議に思った。特別音を創り出す装置が組み込まれているわけではない。構造から考えて、パイプオルガンの仕組みと同じ理論かな、と推理してみたが、パイプオルガンの仕組み自体を知らない私であるから、とてもそれ以上のことは分からない。それでは面白くないから、少し丁寧に説明書きを読んでみた。それによると、オルガンの構造は大きく分けて、『空気を送り込む部分』『空気を溜めておく部分』『音程・音色を決定する笛』の3つに分けることができるそうだ。この鳥オルガンもそれを踏まえて構造になっている。

『空気を送り込む部分』・・ハンドルと連動して上下するピストンがふいごの役割を果たして、空気を送り出す。ピストンが1つしかないので、空気を送る時間と吸い込む時間が交互にできて、ピヨピヨという音が出る。

『空気を溜めておく部分』・・送られてきた空気は本体部分に溜められて、それがさらにピストンで押されて上部の穴からパイプへ送り込まれる。

『音程・音色を決定する部分』・・パイプは笛の役目を果たす。ウレタンの入れ加減によって管の長さが調節でき、音程・音色を決めることができる。送り込まれた空気のゆれが振動となり、笛の長さに共鳴して音が鳴る。

半分くらいしか理解できないが、空気を送ることで音を出していることだけは分かった。どんな音が出るのかは、添付されていたパンチカードに穴を開け、それをオルガンの中に差し込んで、グルグルハンドルを回すとカードが中に入っていき、空けた穴を通って空気が送られ、音を奏でる。穴の位置によって音程が決まるようだ。まずはチューング用のカードで試してみた。

さあ、どんな音が出るか。(ということで、最初の動画に戻ってね)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

Wii

息子が誕生日プレゼントにくれると言った「風来のシレン3」が送られて来た。有難くて涙が出そうになるが、こうなったらWiiを買わなくちゃいけない。そんなものにお金を使っている場合じゃないが、せっかくの息子の気持ちを大事にしなくちゃ・・などと無理やり理屈をつけてAmazonで注文した。それが土曜日、すると月曜の昼にもう送られてきた。

梱包を開けたのは夜中の2時近く。そんな時間からセッティングしてどうする?と思いながらも、箱から取り出したWii本体が思いの外小さいことにびっくりした。Wiiリモコンを握ってみたら、早く操作をしたいなと思い始めてせっせと説明書を読みながらTVとWii本体とを接続した。

DVD録画機やBS放送のデジタルチューナー、さらには使わなくなったスカパーのチューナーなどがぐちゃぐちゃに繋げてあるので、どれを外していいものやらよく分からなかった。とりあえず、臨時につないであったビデオデッキの端子をTVから取り外して、そこにWiiの端子を押し込んだら、なんとなくうまくいった。私がこうしたAV機器を触る場合、説明書を読むには読むが、途中から面倒になってきて、最後には勘で適当に接続してしまう。それがどういうわけかうまくいくので、自分の勘もまんざらではないなといつも一人悦に入っている。

さて、接続を終えると、TVの画面が変わって初期設定をしろとの表示が出た。設定はWiiリモコンを使ってやるのだが、最初はどのボタンをどう押せばいいのか分からずに、当てずっぽうでやっていたが、これもあれこれ適当に押しているうちに何とかできてしまった。まあ、こんな風にして何でもかんでもいい加減にこなしているから、いつまで経っても基礎知識が増えず、いざというときに困るのだろう。塾の生徒に基礎問題をおろそかにしていると、大事なところで足をすくわれるぞ、と口を酸っぱくしている本人がこうだから、何をかいわんやである・・。

何とか初期設定も完了した。いざ「シレン」を動かしてみよう、と2時半近くなって試してみたが、「風来日記」にプレーヤー名を登録したところで止めておくことにした。ゲームが始まって途中でやめられなくなったら大変だ。さすがにゲームで睡眠時間を削ろうなどという気力はもう浮かんでこない。

夏休みになってしまえば、とてもゲームなどやっている時間はない。Wiiが、誰もかまわずに埃をかぶってしまうくらいなら、息子のところに送って遊ばせたほうがいいかもしれない。でも、せめて夏休み前くらいは、何度か遊んでみようと思っている。案外簡単にクリアーできたりして・・。

梱包を開けたのは夜中の2時近く。そんな時間からセッティングしてどうする?と思いながらも、箱から取り出したWii本体が思いの外小さいことにびっくりした。Wiiリモコンを握ってみたら、早く操作をしたいなと思い始めてせっせと説明書を読みながらTVとWii本体とを接続した。

DVD録画機やBS放送のデジタルチューナー、さらには使わなくなったスカパーのチューナーなどがぐちゃぐちゃに繋げてあるので、どれを外していいものやらよく分からなかった。とりあえず、臨時につないであったビデオデッキの端子をTVから取り外して、そこにWiiの端子を押し込んだら、なんとなくうまくいった。私がこうしたAV機器を触る場合、説明書を読むには読むが、途中から面倒になってきて、最後には勘で適当に接続してしまう。それがどういうわけかうまくいくので、自分の勘もまんざらではないなといつも一人悦に入っている。

さて、接続を終えると、TVの画面が変わって初期設定をしろとの表示が出た。設定はWiiリモコンを使ってやるのだが、最初はどのボタンをどう押せばいいのか分からずに、当てずっぽうでやっていたが、これもあれこれ適当に押しているうちに何とかできてしまった。まあ、こんな風にして何でもかんでもいい加減にこなしているから、いつまで経っても基礎知識が増えず、いざというときに困るのだろう。塾の生徒に基礎問題をおろそかにしていると、大事なところで足をすくわれるぞ、と口を酸っぱくしている本人がこうだから、何をかいわんやである・・。

何とか初期設定も完了した。いざ「シレン」を動かしてみよう、と2時半近くなって試してみたが、「風来日記」にプレーヤー名を登録したところで止めておくことにした。ゲームが始まって途中でやめられなくなったら大変だ。さすがにゲームで睡眠時間を削ろうなどという気力はもう浮かんでこない。

夏休みになってしまえば、とてもゲームなどやっている時間はない。Wiiが、誰もかまわずに埃をかぶってしまうくらいなら、息子のところに送って遊ばせたほうがいいかもしれない。でも、せめて夏休み前くらいは、何度か遊んでみようと思っている。案外簡単にクリアーできたりして・・。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

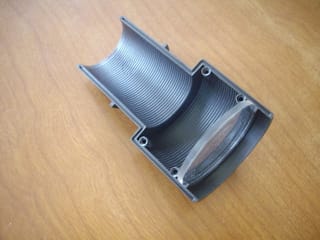

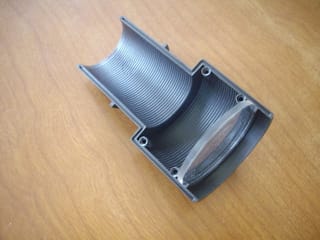

ガリレオの望遠鏡

久しぶりに「大人の科学」を買った。今回の付録は「ガリレオの望遠鏡」、世界初の天体望遠鏡を再現したものだという。「ガリレオの見た17世紀の宇宙に出会う」ともある。それはガリレオが作ったのとほぼ同じ性能の望遠鏡で夜空を見上げてみれば、ガリレオが見た空と同じくらいの精度で天体を観測できるということなのだろう。私は子供の頃から星に興味を持っていた。小学生の頃お年玉で天体望遠鏡を買ったくらいだ。そんな私がこうした宣伝文句に惹かれないわけがない。書店で見つけた瞬間にレジに持って行った。

そうは言っても、新学期でなんやかんやと忙しくなかなかまとまった時間がとれず、封を開けることができなかったが、昨日やっと時間に余裕ができたので、早速作ってみた。

40分ほどで完成できると書いてあったが、「大人の科学」の付録を作るときには必ずといっていいほど、1箇所か2箇所難しいところがある。今回もきっと40分以上かかるだろうなと思った。それでも、「買って損した・・」などと思ったことは一度もなかったので、この望遠鏡もちょっとした感動を与えてくれるかもしれないと思いながら作業を進めていった。

①レンズ部分を組み立て、両面テープをはる。

対物パーツにレンズをはめ、ジョイントを組み立て、接眼チューブと併せて両面テープをはる。いったいこの先これらの部品がどうなるのか、そんなビジョンをまるで持たないまま、説明書に書かれていることを一つ一つこなしていくだけなので、思わぬ失敗をしそうだ。望遠鏡というだけに長い鏡筒が必要だろうが、そんなものはキットの中に入っていない。いったいどうするのだろう、と思っていたら、どうも厚紙で作るようだ。

②鏡筒台紙を丸め、鏡筒台紙をはる。

ここが今回の一番の難所だった。台紙が硬くて、丸めてもなかなかくせがつかない。かなりの時間両手を使って丸めているうちに、何とか形ができたので、両面テープの保護シートをはがした対物パーツに台紙を貼り付ける。同じようにジョイント部の両面テープにも貼り付ける。なるほど、こうやって鏡筒を作るのか!と感心したが、ジョイント部のもう一方と接眼チューブにも同じようにもう一枚の台紙を貼り付けていく。さらに、台紙の重なる部分の内側にのりを塗って丸めてとめる。のりが乾くまでは輪ゴムでとめておく。

③接眼パーツにレンズを入れて組み立て、それを接眼チューブに通す。この接眼パーツを出し入れしてピントをあわせる仕組みになっている。

④支柱部分を組み立て、水の入ったペットボトルに設置する。前回の風力発電キットもペットボトルを設置台に利用したが、水を入れたペットボトルは安定性が十分あり、なかなかの工夫だと改めて感心した。

右側の写真は接眼レンズにカメラを当てて撮ったものだが、実際にもこんな感じで視野が丸く見える。明るい間に色々周りを望遠鏡で覗いてみたが、あまり面白くはなかった。やはりこれは天体を観測するための望遠鏡なんだな、と実感して塾が終わってから月の観測をしてみた。

満月が終わったばかりで少し右側が欠けた月だったが、望遠鏡の視界に収めるのにかなり苦労した。でも、時間はかかったが何とか丸く明るいものを見つけ、接眼パーツでピントを調節してみたら、「おお、きれいだ!!はっきりくっきりクレーターが見える!!」

思った以上にガリレオの見た17世紀の月は美しかった。

そうは言っても、新学期でなんやかんやと忙しくなかなかまとまった時間がとれず、封を開けることができなかったが、昨日やっと時間に余裕ができたので、早速作ってみた。

40分ほどで完成できると書いてあったが、「大人の科学」の付録を作るときには必ずといっていいほど、1箇所か2箇所難しいところがある。今回もきっと40分以上かかるだろうなと思った。それでも、「買って損した・・」などと思ったことは一度もなかったので、この望遠鏡もちょっとした感動を与えてくれるかもしれないと思いながら作業を進めていった。

①レンズ部分を組み立て、両面テープをはる。

対物パーツにレンズをはめ、ジョイントを組み立て、接眼チューブと併せて両面テープをはる。いったいこの先これらの部品がどうなるのか、そんなビジョンをまるで持たないまま、説明書に書かれていることを一つ一つこなしていくだけなので、思わぬ失敗をしそうだ。望遠鏡というだけに長い鏡筒が必要だろうが、そんなものはキットの中に入っていない。いったいどうするのだろう、と思っていたら、どうも厚紙で作るようだ。

②鏡筒台紙を丸め、鏡筒台紙をはる。

ここが今回の一番の難所だった。台紙が硬くて、丸めてもなかなかくせがつかない。かなりの時間両手を使って丸めているうちに、何とか形ができたので、両面テープの保護シートをはがした対物パーツに台紙を貼り付ける。同じようにジョイント部の両面テープにも貼り付ける。なるほど、こうやって鏡筒を作るのか!と感心したが、ジョイント部のもう一方と接眼チューブにも同じようにもう一枚の台紙を貼り付けていく。さらに、台紙の重なる部分の内側にのりを塗って丸めてとめる。のりが乾くまでは輪ゴムでとめておく。

③接眼パーツにレンズを入れて組み立て、それを接眼チューブに通す。この接眼パーツを出し入れしてピントをあわせる仕組みになっている。

④支柱部分を組み立て、水の入ったペットボトルに設置する。前回の風力発電キットもペットボトルを設置台に利用したが、水を入れたペットボトルは安定性が十分あり、なかなかの工夫だと改めて感心した。

右側の写真は接眼レンズにカメラを当てて撮ったものだが、実際にもこんな感じで視野が丸く見える。明るい間に色々周りを望遠鏡で覗いてみたが、あまり面白くはなかった。やはりこれは天体を観測するための望遠鏡なんだな、と実感して塾が終わってから月の観測をしてみた。

満月が終わったばかりで少し右側が欠けた月だったが、望遠鏡の視界に収めるのにかなり苦労した。でも、時間はかかったが何とか丸く明るいものを見つけ、接眼パーツでピントを調節してみたら、「おお、きれいだ!!はっきりくっきりクレーターが見える!!」

思った以上にガリレオの見た17世紀の月は美しかった。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

数独

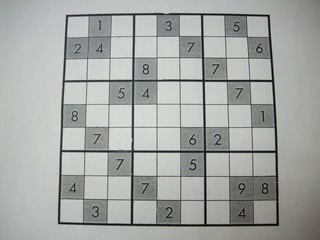

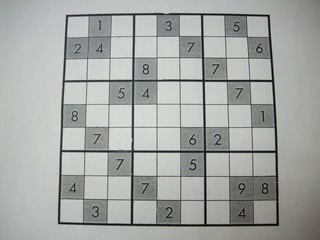

「クロスワードパズル」や「お絵かきロジック」などのパズルは大好きな私だが、どういうわけか「数独」というものには興味がなかった。週刊誌などで見かけたことは何度もあるが、一度も試したことはなかった。それが、最近毎日新聞の夕刊一面に必ず「数独」の問題が一問ずつ載るようになって、思わず鉛筆片手に始めてしまったのが運のツキだった。毎晩寝る前に夕刊の「数独」をクリアーしなければ眠れなくなってしまった。例えば、次のような問題だ。

「数独」のルールはいたってシンプルだ。

・空いているマスに1~9のいずれかの数字を入れる。

・縦・横の各列及び、太線で囲まれた3×3のブロックに同じ数字が複数入ってはいけない。

それだけのものなのに試してみると奥が深い。一つのマスに入る数字は縦列・横列、そして太線で囲まれたブロックそれぞれの中の一つの要素となっているため、マスに入る数を決定するには、縦・横・ブロックのどれで見てもルールに当てはまる数字を探さなくてはならない。そのため、点から線、線から面、さらには面から空間まで次元が広がっていくような気がしてくる。もちろん平面上のパズルなので錯覚ではあるが、そんな奥深さが私を虜にしてしまったのかもしれない。

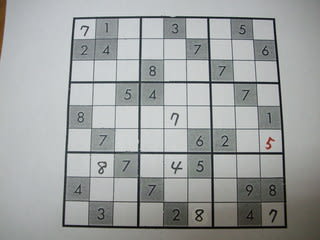

夕刊の問題で何度か修行するうちに、自分なりに基本的な解き方は身に付けた。上に挙げた問題などお茶の子さいさいだ。すると、もう少し難しい問題に挑戦したくなる。この世には同好の士は多くいるもので、ネットで検索すると、様々な難易度の問題が数多く載せられている。その中から少しずつ難易度を上げていって解いていくうちに、とうとう最難関の問題にまで挑むようになった。この問題だ!

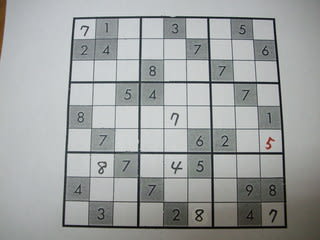

修行の成果を見せようと果敢に挑んでみたものの、何度も厚くて大きな壁にはね返された。その度に挫けることなく、気を取り直してぶつかっていった・・・、しかし、いつからこんなに忍耐強くなったんだろう。年をとったというべきか、意地っ張りになったと言うべきか、とにかく昔だったらとうの昔に投げ出していただろう難問を何とか最後まで解いたのだから、その記録を残しておくのも何かの記念になる。以下にこの問題を解いていった過程の写真を載せてみる。赤字で書かれた数字は、「よくぞ見つけた!!」と自画自賛できる、ちょっとしたファインプレーである。

ここまでたどり着くのが本当に大変だった。後はもう、流れるように数字を埋めていくだけなので簡単だ。あれこれ時間をかけて考え抜くのも楽しいが、すいすい数字が埋まっていくのもまた格別だ。

そしてとうとう完成!!やった!!!

今は本当に忙しい。とにかくあっという間に一日が過ぎていく。呑気にパズルなどやってる場合じゃないのに・・。だが、忙しいからこそ、逆に何か心の余裕を、たとえ見せ掛けだけでも持ちたいのかもしれない。こんな写真を羅列しても「数独」好きの人にしか興味はもてないだろうが、そんな私としては「忙中閑あり」と嘯くのには大切な記録だ。

「数独」のルールはいたってシンプルだ。

・空いているマスに1~9のいずれかの数字を入れる。

・縦・横の各列及び、太線で囲まれた3×3のブロックに同じ数字が複数入ってはいけない。

それだけのものなのに試してみると奥が深い。一つのマスに入る数字は縦列・横列、そして太線で囲まれたブロックそれぞれの中の一つの要素となっているため、マスに入る数を決定するには、縦・横・ブロックのどれで見てもルールに当てはまる数字を探さなくてはならない。そのため、点から線、線から面、さらには面から空間まで次元が広がっていくような気がしてくる。もちろん平面上のパズルなので錯覚ではあるが、そんな奥深さが私を虜にしてしまったのかもしれない。

夕刊の問題で何度か修行するうちに、自分なりに基本的な解き方は身に付けた。上に挙げた問題などお茶の子さいさいだ。すると、もう少し難しい問題に挑戦したくなる。この世には同好の士は多くいるもので、ネットで検索すると、様々な難易度の問題が数多く載せられている。その中から少しずつ難易度を上げていって解いていくうちに、とうとう最難関の問題にまで挑むようになった。この問題だ!

修行の成果を見せようと果敢に挑んでみたものの、何度も厚くて大きな壁にはね返された。その度に挫けることなく、気を取り直してぶつかっていった・・・、しかし、いつからこんなに忍耐強くなったんだろう。年をとったというべきか、意地っ張りになったと言うべきか、とにかく昔だったらとうの昔に投げ出していただろう難問を何とか最後まで解いたのだから、その記録を残しておくのも何かの記念になる。以下にこの問題を解いていった過程の写真を載せてみる。赤字で書かれた数字は、「よくぞ見つけた!!」と自画自賛できる、ちょっとしたファインプレーである。

ここまでたどり着くのが本当に大変だった。後はもう、流れるように数字を埋めていくだけなので簡単だ。あれこれ時間をかけて考え抜くのも楽しいが、すいすい数字が埋まっていくのもまた格別だ。

そしてとうとう完成!!やった!!!

今は本当に忙しい。とにかくあっという間に一日が過ぎていく。呑気にパズルなどやってる場合じゃないのに・・。だが、忙しいからこそ、逆に何か心の余裕を、たとえ見せ掛けだけでも持ちたいのかもしれない。こんな写真を羅列しても「数独」好きの人にしか興味はもてないだろうが、そんな私としては「忙中閑あり」と嘯くのには大切な記録だ。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

風力発電キット

「大人の科学」を久しぶりに買った。今回の付録は「風力発電キット」。そよ風でも翼が回って電気を起こし、先端に付けられたLDEが光るというものだ。細かい仕組みなど私に分かるはずもないが、面白そうなので買ってみた。

本を開いてみたら、20分くらいで出来上がるとあった。これなら、冬期講習でほとんど時間のとれない今でもなんとかなるな、と授業が終わると急いで組み立て始めた。

①発電機とLEDを組み立て、旋回装置を作る。

このLEDは最も消費電力の少ない赤色を発光する。発光する風速は約0.8m/sで、その時には一分間に320回転するらしい。これがどれだけの能力なのか私には判定できないが、完成した暁には実感できるだろうから楽しみだ。

②ブレード(翼)を付け、ハブを発電気の軸に差す。

ハブに両面テープを使って、ブレードを3枚付ける。細かい作業は好きではないし、両面テープの粘着力がとても強くて指にくっついて思ったよりも苦労したが、なんとか3枚付けることができた。昔と比べると忍耐力がかなりついたように思う。

③設置

支柱はペットボトルに取りつけられるようになっているので、2リットル入りのペットボトルに水を満たして、支柱をねじこんだ。乗せ台にペットボトルとはいい工夫だ。

一応これで完成した。思った以上に早く終わった。さっそく庭先に置いてみたところ、そんなに都合よく風が吹いてはくれなかった。北風がピーピー吹いてもいい頃なのに、どういうわけだろう、意地悪をしているのだろうか・・。このままボーっと見ていっても埒が明きそうもないので、そのまま放置しておいた。

少したって家に戻ったら、くるくる回っているのが見えた。だが、残念なことに、LEDの発光は確認できなかった。少しぐらい回っただけでは発電しないようだ。発電するためには1分間に320回転が必要なので、1秒で5回転以上しなければならない計算になる。微風ぐらいでは足りないのかもしれない。それでも、夜になったら発光が確認しやすくなるだろうと楽しみに待ったが、相変わらず風は吹かず、LED も光らなかった。仕方ないから、明るいうちに撮っておいた動画を載せてみる。

ちゃんと発光している動画が撮れたら、差し替えるつもりだ。

本を開いてみたら、20分くらいで出来上がるとあった。これなら、冬期講習でほとんど時間のとれない今でもなんとかなるな、と授業が終わると急いで組み立て始めた。

①発電機とLEDを組み立て、旋回装置を作る。

このLEDは最も消費電力の少ない赤色を発光する。発光する風速は約0.8m/sで、その時には一分間に320回転するらしい。これがどれだけの能力なのか私には判定できないが、完成した暁には実感できるだろうから楽しみだ。

②ブレード(翼)を付け、ハブを発電気の軸に差す。

ハブに両面テープを使って、ブレードを3枚付ける。細かい作業は好きではないし、両面テープの粘着力がとても強くて指にくっついて思ったよりも苦労したが、なんとか3枚付けることができた。昔と比べると忍耐力がかなりついたように思う。

③設置

支柱はペットボトルに取りつけられるようになっているので、2リットル入りのペットボトルに水を満たして、支柱をねじこんだ。乗せ台にペットボトルとはいい工夫だ。

一応これで完成した。思った以上に早く終わった。さっそく庭先に置いてみたところ、そんなに都合よく風が吹いてはくれなかった。北風がピーピー吹いてもいい頃なのに、どういうわけだろう、意地悪をしているのだろうか・・。このままボーっと見ていっても埒が明きそうもないので、そのまま放置しておいた。

少したって家に戻ったら、くるくる回っているのが見えた。だが、残念なことに、LEDの発光は確認できなかった。少しぐらい回っただけでは発電しないようだ。発電するためには1分間に320回転が必要なので、1秒で5回転以上しなければならない計算になる。微風ぐらいでは足りないのかもしれない。それでも、夜になったら発光が確認しやすくなるだろうと楽しみに待ったが、相変わらず風は吹かず、LED も光らなかった。仕方ないから、明るいうちに撮っておいた動画を載せてみる。

ちゃんと発光している動画が撮れたら、差し替えるつもりだ。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

ジャック・オ・ランタン

今日はハロウィン。とは言っても、ハロウィンて何だ??

妻に言わせれば、日本のお盆みたいなものらしいけど、まあ、スコットランドやアメリカで盛んな風習を私が理解する必要もないから、"Trick or Treat" と言いながら、仮装した子供たちがお菓子をもらいに近所を回る、くらいのことでいいかもしれない。だけど、ハロウィンに便乗して少しくらい遊んでみても罰は当たらないだろうと、「かぼちゃのお化け、ジャック・オ・ラタン」を作ってみることにした。作り方をネットで探してきて、そのとおりに試してみた。

1.形の良いかぼちゃを用意する。できれば、「おばけかぼちゃ」と呼ばれているオレンジ色のかぼちゃの方が雰囲気があって良いでしょう。なければ、食べても美味しくなさそうなかぼちゃで作りましょう。

2.底を切り抜き、中味を取り出せるようにします。

3.中の種を抜き取り、顔などの細工がしやすいように、身を削って皮を薄くします。 硬い大き目のスプーンなどで、少しずつ削るようにしてください。怪我をしないように作業するときには気をつけてください。切り抜いた底も後で使うので、種などと一緒に捨てないように注意して!

4.側面(皮)がそこそこ薄くなったら、表に目や口など切り抜く部分の下書きをします。細く傷をつけたり、細いペンで書きましょう。

5.果物ナイフなど小さ目のナイフで書いた線にしたがって、抜き取ります。ここでも怪我をしないように慎重に作業しましょう。

6.切り取ったかぼちゃの底に、下から内へむけて適度な長さと太さの釘を刺します。この釘にろうそくを刺すので、使用するろうそくに見合った釘を使います。 釘が少し短いようならまわりを少し掘り下げる、ろうそくが長いようなら少し燃やして短くするなどして対応しましょう。

7.底をはめこんで、2,3箇所ガムテープで貼り付けます。台に置くと見えなくなりますが、顔の正面にガムテープが出ないように気をつけましょう。

8.目の穴からろうそくに火を灯します。かぼちゃが焦げないように注意しましょう。

なかなかの出来栄え!!!

妻に言わせれば、日本のお盆みたいなものらしいけど、まあ、スコットランドやアメリカで盛んな風習を私が理解する必要もないから、"Trick or Treat" と言いながら、仮装した子供たちがお菓子をもらいに近所を回る、くらいのことでいいかもしれない。だけど、ハロウィンに便乗して少しくらい遊んでみても罰は当たらないだろうと、「かぼちゃのお化け、ジャック・オ・ラタン」を作ってみることにした。作り方をネットで探してきて、そのとおりに試してみた。

1.形の良いかぼちゃを用意する。できれば、「おばけかぼちゃ」と呼ばれているオレンジ色のかぼちゃの方が雰囲気があって良いでしょう。なければ、食べても美味しくなさそうなかぼちゃで作りましょう。

2.底を切り抜き、中味を取り出せるようにします。

3.中の種を抜き取り、顔などの細工がしやすいように、身を削って皮を薄くします。 硬い大き目のスプーンなどで、少しずつ削るようにしてください。怪我をしないように作業するときには気をつけてください。切り抜いた底も後で使うので、種などと一緒に捨てないように注意して!

4.側面(皮)がそこそこ薄くなったら、表に目や口など切り抜く部分の下書きをします。細く傷をつけたり、細いペンで書きましょう。

5.果物ナイフなど小さ目のナイフで書いた線にしたがって、抜き取ります。ここでも怪我をしないように慎重に作業しましょう。

6.切り取ったかぼちゃの底に、下から内へむけて適度な長さと太さの釘を刺します。この釘にろうそくを刺すので、使用するろうそくに見合った釘を使います。 釘が少し短いようならまわりを少し掘り下げる、ろうそくが長いようなら少し燃やして短くするなどして対応しましょう。

7.底をはめこんで、2,3箇所ガムテープで貼り付けます。台に置くと見えなくなりますが、顔の正面にガムテープが出ないように気をつけましょう。

8.目の穴からろうそくに火を灯します。かぼちゃが焦げないように注意しましょう。

なかなかの出来栄え!!!

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

悲しき October

ここ数年10月が面白くない。長いレギュラーシーズンを勝ち残ったチームだけがプレーできる10月のポストシーズン、松井秀喜の10月はあっという間に終わってしまう。TVではレッドソックスの試合を連日放送してきたし、私もほとんど毎試合見てきた。でも、つまらない。贔屓のチームが出ない試合を見ていても、ワクワクしない。松坂を応援しようという気もないし、岡島がどんなに活躍してもどうでもいい。昨日も優勝が決まる第7戦を試合開始から終了までずっと見ていたが、何の感慨もわかなかった。レッドソックスが勝ってワールドシリーズ進出を決めて、いよいよ松井稼頭央のいるロッキーズとのワールドシリーズでの対戦となる。これで、また今年もチャンピオンリングを獲得する日本人選手が誕生することになるわけだ。ふ~~~・・・。ため息しか出ない。

一番チャンピオンリングに近いチームに行ったはずの松井秀喜が5年かかっても手にできないと言うのはまったくの皮肉だ。ならば来年こそは、と思ってみても、ひざの具合がどうなるか分からないし、トーリ監督がヤンキースを去り、新しい監督が松井をどう評価するのかさえも分からない。まさしく松井の来季は予断を許さないがけっぷちだ・・などと考えていたら、ますます気分が暗くなってしまう。こんなときは腹の底から笑って憂さを晴らすのが一番だ。

そんな時にうってつけの本がある。「バカには絶対解けないナゾナゾ」(朝日新聞社)。「バカには絶対解けない」などと豪語するだけあって、いささかの知識がなければ解けない問題が多いが、答えを見ると思わずくすっと笑ってしまう。苦笑、失笑、嘲笑・・、など色々あるが気を紛らすにはうってつけの本だ。そこで、いくつかの問題を選び出して、この暗い気分を晴らしてみようと思う。これくらいで忘れられるようなちっぽけな憂さなら、さっさと忘れてしまった方がいいわけだから、試してみよう。

18分野から出題されたナゾナゾ、まずは「世界史」から問題とその考え方の例を挙げてみる。

Q.「存在感が薄いため、いるのに、数に入れてもらえないロシアの指導者は?」

A.「数に入れられない→いない→0人→レーニン」

とまあ、こんな駄洒落から答えを探すような問題ばかりだが、結構頭をひねらなくては解けないものもある。じゃあ、出題してみる。

Q1.「日本史」オール電化の生活より、かまどなどで煮炊きするほうを推奨した武将は?

Q2.「地理」日本の東北地方では、善人は東の方に多いと言われている。なぜか。

Q3.「経済」ひとりのお金持ちが、ある朝、証券会社で冷たくなって死んでいた。彼はなぜ死んでいたのか?

Q4.「政治」政治家の女性問題はしばしば取りざたされるが、国会議員や地方議員といった人たちはなぜ女好きなのだろうか?

Q5.「国際問題」そこに入ると船の乗組員が歯の痛みを訴えだす、沿岸から200カイリまでの水域とは?

Q6.「外国文学」20世紀を代表する作家のひとりで、一度読むと、耐えきれないくらいの重荷が肩にかかると言われる作家は?

Q7.「日本文学」田原俊彦が読んで元気がなくなったという、芥川龍之介の小説とは?

Q8.「言語」ゆっくり食べても、あわてて食べているように思われる食べ物は?

Q9.「化学」食べられなさそうだけど、食べられる。でも、口に入れるとものすごく酸っぱいのは?

Q10.「科学」金属や液体など、さまざまな物質から不純物を取り除くと非常に気持ちがすっきりするという。それはなぜか?

Q11.「生物」常に、9匹にちょっと足りない鳥は?

Q12.「物理」癒し効果があるとかないとかで評判なのはマイナスイオンだが、運動会で欠かせないイオンといえば?

Q13.「地学」世界中どの地点から見ても遠いはずなのに、遠くない場所は?

Q14.「医学」列車の中で医師が死んでいた。発見されたのはどこ?

Q15.「数学」絵画の中で描かれる三角形を特に「なに三角形」という?

Q16.「美術」昼は絵を描き、夜は建設業に携わっていたオランダの画家は?

Q17.「音楽」これを演奏していると、頭がよさそうに見える楽器は?

分かるかな?

一番チャンピオンリングに近いチームに行ったはずの松井秀喜が5年かかっても手にできないと言うのはまったくの皮肉だ。ならば来年こそは、と思ってみても、ひざの具合がどうなるか分からないし、トーリ監督がヤンキースを去り、新しい監督が松井をどう評価するのかさえも分からない。まさしく松井の来季は予断を許さないがけっぷちだ・・などと考えていたら、ますます気分が暗くなってしまう。こんなときは腹の底から笑って憂さを晴らすのが一番だ。

そんな時にうってつけの本がある。「バカには絶対解けないナゾナゾ」(朝日新聞社)。「バカには絶対解けない」などと豪語するだけあって、いささかの知識がなければ解けない問題が多いが、答えを見ると思わずくすっと笑ってしまう。苦笑、失笑、嘲笑・・、など色々あるが気を紛らすにはうってつけの本だ。そこで、いくつかの問題を選び出して、この暗い気分を晴らしてみようと思う。これくらいで忘れられるようなちっぽけな憂さなら、さっさと忘れてしまった方がいいわけだから、試してみよう。

18分野から出題されたナゾナゾ、まずは「世界史」から問題とその考え方の例を挙げてみる。

Q.「存在感が薄いため、いるのに、数に入れてもらえないロシアの指導者は?」

A.「数に入れられない→いない→0人→レーニン」

とまあ、こんな駄洒落から答えを探すような問題ばかりだが、結構頭をひねらなくては解けないものもある。じゃあ、出題してみる。

Q1.「日本史」オール電化の生活より、かまどなどで煮炊きするほうを推奨した武将は?

Q2.「地理」日本の東北地方では、善人は東の方に多いと言われている。なぜか。

Q3.「経済」ひとりのお金持ちが、ある朝、証券会社で冷たくなって死んでいた。彼はなぜ死んでいたのか?

Q4.「政治」政治家の女性問題はしばしば取りざたされるが、国会議員や地方議員といった人たちはなぜ女好きなのだろうか?

Q5.「国際問題」そこに入ると船の乗組員が歯の痛みを訴えだす、沿岸から200カイリまでの水域とは?

Q6.「外国文学」20世紀を代表する作家のひとりで、一度読むと、耐えきれないくらいの重荷が肩にかかると言われる作家は?

Q7.「日本文学」田原俊彦が読んで元気がなくなったという、芥川龍之介の小説とは?

Q8.「言語」ゆっくり食べても、あわてて食べているように思われる食べ物は?

Q9.「化学」食べられなさそうだけど、食べられる。でも、口に入れるとものすごく酸っぱいのは?

Q10.「科学」金属や液体など、さまざまな物質から不純物を取り除くと非常に気持ちがすっきりするという。それはなぜか?

Q11.「生物」常に、9匹にちょっと足りない鳥は?

Q12.「物理」癒し効果があるとかないとかで評判なのはマイナスイオンだが、運動会で欠かせないイオンといえば?

Q13.「地学」世界中どの地点から見ても遠いはずなのに、遠くない場所は?

Q14.「医学」列車の中で医師が死んでいた。発見されたのはどこ?

Q15.「数学」絵画の中で描かれる三角形を特に「なに三角形」という?

Q16.「美術」昼は絵を描き、夜は建設業に携わっていたオランダの画家は?

Q17.「音楽」これを演奏していると、頭がよさそうに見える楽器は?

分かるかな?

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |