毎日いろんなことで頭を悩ましながらも、明日のために頑張ろうと自分を励ましています。

疲れるけど、頑張ろう!

「ダンス・ダンス・ダンス」

村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」を読んだ。

この小説は上下巻でおよそ700ページ近くあるわりに登場人物が限られていて、かつそれぞれが与えられた役割を、過不足なく演じている劇を見せられているようで、イマイチ感情移入のできない小説だった。ご都合主義的な筋立てで、東京から北海道、さらにはハワイまでと場面転換は図られるものの、ウソくさい話だなあ、と思いながらずっと読んでいた。

それなら途中で投げ出せばいいのだろうが、やはりそこは村上春樹、文章の力で最後まで引っ張って行ってしまうのだから、稀有な作家であることは間違いない。

これで、未読の村上春樹の長編小説は「アフターダーク」のみになったと思うが、少し前に書棚に地下鉄サリン事件の被害者にレポートした「アンダーグラウンド」があるのを見つけて、少し読み始めているから、並行して読んでいくことになりそう。

サリンをまかないオウム真理教と立花孝志のN国党は呼ばれているけど、サリンをまいたオウム真理教のヤバさには今更ながら背筋が凍る思いがして読み続けるのはかなりしんどい。でも、気を奮い立たせてなんとか最後まで読み通さねばならないと思っている。

この小説は上下巻でおよそ700ページ近くあるわりに登場人物が限られていて、かつそれぞれが与えられた役割を、過不足なく演じている劇を見せられているようで、イマイチ感情移入のできない小説だった。ご都合主義的な筋立てで、東京から北海道、さらにはハワイまでと場面転換は図られるものの、ウソくさい話だなあ、と思いながらずっと読んでいた。

それなら途中で投げ出せばいいのだろうが、やはりそこは村上春樹、文章の力で最後まで引っ張って行ってしまうのだから、稀有な作家であることは間違いない。

これで、未読の村上春樹の長編小説は「アフターダーク」のみになったと思うが、少し前に書棚に地下鉄サリン事件の被害者にレポートした「アンダーグラウンド」があるのを見つけて、少し読み始めているから、並行して読んでいくことになりそう。

サリンをまかないオウム真理教と立花孝志のN国党は呼ばれているけど、サリンをまいたオウム真理教のヤバさには今更ながら背筋が凍る思いがして読み続けるのはかなりしんどい。でも、気を奮い立たせてなんとか最後まで読み通さねばならないと思っている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ノルウェイの森」

村上春樹「ノルウェイの森」を読んだ。

この大ベストセラー小説について全く何も知らなかった私は、「これだけ売れた小説なんだから、誰もが涙する崇高な純愛小説なんだろうな」と勝手に思っていたが、読んでみたら、村上春樹の小説の主人公がよく口にする「やれやれ」というため息じみた言葉が一番の感想であった。

20歳前後の男の恋愛事情を描いた官能小説、とまとめたらハルキストからは指弾されるかもしれないが、私にはそうとしか思えなかった。性行為と死と音楽と酒、そんなものを哲学的言辞にまぶして小説を書いたとすればこの「ノルウェイの森」のようなものになるのかな、という気もするが、じゃあ、お前書いてみろよ、と言われたら私にはそんな才はないから、やはり村上春樹はすごいなと認めないわけにはいかない。しかし、どうしてこれがベストセラー小説になったのかは、よく分からなかった。村上春樹の小説から超現実的な描写を消したら、残るものはこれか?と些か浅薄な印象がずっと拭えなくて、「やれやれ」というため息と共に読み終わったというのが正直なところだった。登場人物の懊悩は常に死と繋がっているものの、イマイチ心に響かないのはなぜ?という疑問は今でも残っているから、もう一度読み直してみるべきかもしれないが、そんな気が起こるほど私には魅了的な小説ではなかった、残念ながら。

村上春樹の主だった長編小説で、残すは「ダンス、ダンス、ダンス」のみ。これを読んだら村上春樹からはしばらく離れようと思っているが、果たしてどんな小説なんだろう、もう一踏ん張りしてみよう。

この大ベストセラー小説について全く何も知らなかった私は、「これだけ売れた小説なんだから、誰もが涙する崇高な純愛小説なんだろうな」と勝手に思っていたが、読んでみたら、村上春樹の小説の主人公がよく口にする「やれやれ」というため息じみた言葉が一番の感想であった。

20歳前後の男の恋愛事情を描いた官能小説、とまとめたらハルキストからは指弾されるかもしれないが、私にはそうとしか思えなかった。性行為と死と音楽と酒、そんなものを哲学的言辞にまぶして小説を書いたとすればこの「ノルウェイの森」のようなものになるのかな、という気もするが、じゃあ、お前書いてみろよ、と言われたら私にはそんな才はないから、やはり村上春樹はすごいなと認めないわけにはいかない。しかし、どうしてこれがベストセラー小説になったのかは、よく分からなかった。村上春樹の小説から超現実的な描写を消したら、残るものはこれか?と些か浅薄な印象がずっと拭えなくて、「やれやれ」というため息と共に読み終わったというのが正直なところだった。登場人物の懊悩は常に死と繋がっているものの、イマイチ心に響かないのはなぜ?という疑問は今でも残っているから、もう一度読み直してみるべきかもしれないが、そんな気が起こるほど私には魅了的な小説ではなかった、残念ながら。

村上春樹の主だった長編小説で、残すは「ダンス、ダンス、ダンス」のみ。これを読んだら村上春樹からはしばらく離れようと思っているが、果たしてどんな小説なんだろう、もう一踏ん張りしてみよう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「スプートニクの恋人」

村上春樹「スプートニクの恋人」を読んだ。

読み始めてしばらくは、軽い文章だな、ちょっと軽過ぎないか?と思っていたのだが、読み進めるうちにいつの間にか読むのがちょっと面倒な文章になっていき、これってひょっとしたら観念小説??と適当なことを思ってしまうほど、様変わりしたのには驚いた。筋立てもわざわざギリシアを舞台にしなくてもいいんじゃないかとか、村上小説ではよくあるあちら側の世界とこちら側の世界で引き裂かれた個人という現実と夢想との境目のわからぬところで物語が進んでいく、謂わば「村上ワールド」全開で、このところ村上春樹ばかり読んできた私には、こんな場面がどこかにあったぞ、という既視感に溢れてしまい、なんだかなあ・・と思っているうちに読み終わってしまった。

えっ?何?これで終わり?何にも解決しないの?と思うのは多分村上春樹を読む態度としては邪道なのかもしれないけれど、やっぱりすとんと腑に落ちる終わりして欲しかったと思った。あまりに宙ぶらりんで気持ちが悪い。結局、私にとってこの小説は面白くなかったということになるんだろう、残念ながら。

こんな感想しか持てないということは、村上春樹にちょっと食傷気味なのかもしれないけど、随分前に「ノルウェイの森」と「ダンス・ダンス・ダンス」をメルカリで買っておいたから、この2冊はちゃんと読み終わろうと思う。

読み始めてしばらくは、軽い文章だな、ちょっと軽過ぎないか?と思っていたのだが、読み進めるうちにいつの間にか読むのがちょっと面倒な文章になっていき、これってひょっとしたら観念小説??と適当なことを思ってしまうほど、様変わりしたのには驚いた。筋立てもわざわざギリシアを舞台にしなくてもいいんじゃないかとか、村上小説ではよくあるあちら側の世界とこちら側の世界で引き裂かれた個人という現実と夢想との境目のわからぬところで物語が進んでいく、謂わば「村上ワールド」全開で、このところ村上春樹ばかり読んできた私には、こんな場面がどこかにあったぞ、という既視感に溢れてしまい、なんだかなあ・・と思っているうちに読み終わってしまった。

えっ?何?これで終わり?何にも解決しないの?と思うのは多分村上春樹を読む態度としては邪道なのかもしれないけれど、やっぱりすとんと腑に落ちる終わりして欲しかったと思った。あまりに宙ぶらりんで気持ちが悪い。結局、私にとってこの小説は面白くなかったということになるんだろう、残念ながら。

こんな感想しか持てないということは、村上春樹にちょっと食傷気味なのかもしれないけど、随分前に「ノルウェイの森」と「ダンス・ダンス・ダンス」をメルカリで買っておいたから、この2冊はちゃんと読み終わろうと思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「国境の南、太陽の西」

村上春樹「国境の南、太陽の西」を読んだ。

途中めちゃめちゃ面白くて、妻に「俺が読み終わったら読んでみるといいよ。面白いから」と勧めたが、しばらくしたら妻が読んだら大ブーメランが私に返ってくると気付いて、「ダメダメ、きっと腹が立って仕方ないと思うから読まないほうがいいよ」と訂正した。

それくらいこの小説は男目線で書かれていると思う。12才まで心通わせてい女性と引っ越しを境に音信不通となり、その間も思いを募らせていたのが、37才になって再会した途端、思いが燃え上がり、不自由なく暮らしていた妻と子供との生活を全て投げ打ってでもその女性と共に暮らすことを切望し悶々とする男、そんな物語を私が読み興じていたと知ったら、雷どころか天地を揺るがすほどの罵声を私に浴びせることは必定だから、読まないでくれたほうが私と妻の間に不要な波風を立たせなくていいに決まっている。

それと、読み進めるうちに、主人公の妻と私自身の娘とがかぶってしまい、彼の仕打ちがとても許せるものではないという思いばかりが募ってきて、村上春樹がどういう結末に結びつけるのかばかりが気になった。結果としては、何か超自然的な話でお茶を濁した感はあるものの、まあ、これなら親の立場からはギリギリ許せるかなというまとめ方だったから少しばかりホッとした。でも、やっぱり独善的なひどい男だなあ。

次は「スプートニックの恋人」を読むつもりだけど、ちょっと村上春樹に疲れてきたかなと思わないでもないから、躊躇う気持ちがないではない。

途中めちゃめちゃ面白くて、妻に「俺が読み終わったら読んでみるといいよ。面白いから」と勧めたが、しばらくしたら妻が読んだら大ブーメランが私に返ってくると気付いて、「ダメダメ、きっと腹が立って仕方ないと思うから読まないほうがいいよ」と訂正した。

それくらいこの小説は男目線で書かれていると思う。12才まで心通わせてい女性と引っ越しを境に音信不通となり、その間も思いを募らせていたのが、37才になって再会した途端、思いが燃え上がり、不自由なく暮らしていた妻と子供との生活を全て投げ打ってでもその女性と共に暮らすことを切望し悶々とする男、そんな物語を私が読み興じていたと知ったら、雷どころか天地を揺るがすほどの罵声を私に浴びせることは必定だから、読まないでくれたほうが私と妻の間に不要な波風を立たせなくていいに決まっている。

それと、読み進めるうちに、主人公の妻と私自身の娘とがかぶってしまい、彼の仕打ちがとても許せるものではないという思いばかりが募ってきて、村上春樹がどういう結末に結びつけるのかばかりが気になった。結果としては、何か超自然的な話でお茶を濁した感はあるものの、まあ、これなら親の立場からはギリギリ許せるかなというまとめ方だったから少しばかりホッとした。でも、やっぱり独善的なひどい男だなあ。

次は「スプートニックの恋人」を読むつもりだけど、ちょっと村上春樹に疲れてきたかなと思わないでもないから、躊躇う気持ちがないではない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「1973年のピンボール」

村上春樹の「1973年のピンボール」を読んだ。

ジェイズバーに通い、限りなくタバコを吸い、何本もビールを飲み、ジュークボックスから流れる音楽を聞きながら、ピンボールで最高得点を目指す、そんな暮らしに66才の私が心揺さぶられることなどないけど、20才前後でこの本を読んだならばかなりの影響を受けたかもしれないなあ、と思った。

しかし、すごいな、1973年てもう50年以上も前か。その間現実世界は大きく変わったように思うけど、人の考えることは大して変わってないような気がする。不思議。

ジェイズバーに通い、限りなくタバコを吸い、何本もビールを飲み、ジュークボックスから流れる音楽を聞きながら、ピンボールで最高得点を目指す、そんな暮らしに66才の私が心揺さぶられることなどないけど、20才前後でこの本を読んだならばかなりの影響を受けたかもしれないなあ、と思った。

しかし、すごいな、1973年てもう50年以上も前か。その間現実世界は大きく変わったように思うけど、人の考えることは大して変わってないような気がする。不思議。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「最後の花」

毎週 週刊誌などを届けてくれる本屋さんに先月分の支払いに行ったら、「世界で最後の花」という本が置いてあった。「絵のついた寓話」と題の下に書いてあるのに気づくのと同時に、村上春樹 訳と書いてあるのにも気づいた。ハルキスト目指して頑張ろうと心に決めた私にとって、この名前を見つけたら買わざるを得ない。消費税込みで1760円したが、まとめて来月払えばいいから、レジに持って行って袋に入れてもらった。

家に戻って、ページを開いてみたところ、右ページには絵、左ページには短い文章という構成になっているので、あっという間に読み終わってしまった。

帯に「戦争に関する作品のなかで、最もシリアスで、最も皮肉とユーモアを感じる一冊である」とニューヨークタイムズ紙の評が載っていたが、それはちょっと買い被りすぎだろうと思った。なにせ、3分の1 くらい読んだらそれ以降の話の進み方、さらには結末までが予想できてしまい、しかもそれが誰もが考えられるようなありきたりなストーリーであったから、かなり残念な気持ちになった。なんでこんな話を村上春樹は訳したんだろうと、ハルキストになるのはちょっと無理かな、と悲しい気持ちになってしまった。

「1939年、第二次世界大戦開戦時に描かれた、平和への切実な願い」とも帯に書いてあるから、描かれた当時に読んだのなら深い意味も感じられたかもしれないが、現代に生きる私にとってはちょっとズレているような気がして、なんだか損した気持ちになった。

なので、もう読み返すことはないだろうから、代金も払っていないのにメルカリで売ろうかな、などと不謹慎なことを考えている。

家に戻って、ページを開いてみたところ、右ページには絵、左ページには短い文章という構成になっているので、あっという間に読み終わってしまった。

帯に「戦争に関する作品のなかで、最もシリアスで、最も皮肉とユーモアを感じる一冊である」とニューヨークタイムズ紙の評が載っていたが、それはちょっと買い被りすぎだろうと思った。なにせ、3分の1 くらい読んだらそれ以降の話の進み方、さらには結末までが予想できてしまい、しかもそれが誰もが考えられるようなありきたりなストーリーであったから、かなり残念な気持ちになった。なんでこんな話を村上春樹は訳したんだろうと、ハルキストになるのはちょっと無理かな、と悲しい気持ちになってしまった。

「1939年、第二次世界大戦開戦時に描かれた、平和への切実な願い」とも帯に書いてあるから、描かれた当時に読んだのなら深い意味も感じられたかもしれないが、現代に生きる私にとってはちょっとズレているような気がして、なんだか損した気持ちになった。

なので、もう読み返すことはないだろうから、代金も払っていないのにメルカリで売ろうかな、などと不謹慎なことを考えている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「回転木馬のデッドヒート」

少し前に村上春樹の未読の長編小説を全部読もうと決めたことを実行するために、「風の歌を聴け」「スプートニクの恋人」「国境の南、太陽の西」「1973年のピンボール」の4冊は買い集めた。発表順に読もうと思っているが、書棚に「回転木馬のデッドヒート」があるのを見つけたので、それら長編の前に読むことにした。

これは1985年に発行された短編集だが、先日読了した「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(これも1985年発行)の中にも「回転木馬のデッドヒート」というフレーズが使われていたのを覚えていたので、興味をひかれて読み始めた。

全部で8つの短編が収められているが、ううっ!と唸るほど面白い話はなかった。それよりも「はじめに」と題されたイントロダクションの中に書かれている次の箇所が、村上自身の解題として印象に残ったので引用しておく。

「我々は我々自身をはめこむことのできる我々 の人生という運行システムを所有しているが、そのシステムは同時にまた我々自身をも規定している。それはメリー・ゴーラウンドによく似ている。それは定まった場所を定まった速度で。巡回しているだけのことなのだ。どこにも行かないし、降りることも乗りかえることもできな い。誰をも抜かないし、誰にも抜かれない。しかしそれでも我々はそんな回転木馬の上で仮想 の敵に向けて熾烈なデッド・ヒートをくりひろげているように見える。」

40年もこの文章を書棚に眠らせておいたのは、ちょっと勿体無いことをしたと思う。でも、運よく読めたから良かったなという気もする。

これは1985年に発行された短編集だが、先日読了した「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(これも1985年発行)の中にも「回転木馬のデッドヒート」というフレーズが使われていたのを覚えていたので、興味をひかれて読み始めた。

全部で8つの短編が収められているが、ううっ!と唸るほど面白い話はなかった。それよりも「はじめに」と題されたイントロダクションの中に書かれている次の箇所が、村上自身の解題として印象に残ったので引用しておく。

「我々は我々自身をはめこむことのできる我々 の人生という運行システムを所有しているが、そのシステムは同時にまた我々自身をも規定している。それはメリー・ゴーラウンドによく似ている。それは定まった場所を定まった速度で。巡回しているだけのことなのだ。どこにも行かないし、降りることも乗りかえることもできな い。誰をも抜かないし、誰にも抜かれない。しかしそれでも我々はそんな回転木馬の上で仮想 の敵に向けて熾烈なデッド・ヒートをくりひろげているように見える。」

40年もこの文章を書棚に眠らせておいたのは、ちょっと勿体無いことをしたと思う。でも、運よく読めたから良かったなという気もする。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」

村上春樹の「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」を読んだ。

昨年、「ねじまき鳥クロニクル」の第三部を読み終わった時、次は「ノルウェイの森」を読もうと書棚を探したのだが、あるはずの本が見つからず、どうしようかなと思っていたら、この「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」を見つけたので、読んでみることにした。しかし、なんでこう村上春樹の本を何冊も持っていて、しかもほとんど読まずに書棚の飾りとなっていたのか、よく分からない。読まないくらいなら買わなきゃよかったのにと思わないでもないが、まあ、理由は分からずとも買っておいたお陰でこうやって読むことができたのだから、何十年も前の私のファインプレーだと言えなくもない。

読後感を書き留めようと思ったのだが、ちょっと困った、本の細かな内容をよく覚えていない。これは悲しいことだけど、600ページもの小説を読むのが私の脳にはもう難しくなってきたのかもしれない。ただ、「ハードボイルド・ワンダーランド」という章題で描かれる現実世界(かなり怪しい言葉だけど)と「世界の終わり」という高い壁に囲まれた世界とが別々の物として描かれ始めながら、次第に互いに表裏のパラレルな世界として描かれていく過程が、なかなか複雑でぼんやり読んでいると意味不明になってしまうなあ、という大雑把な感想しか残っていない。そうは言っても、読んでいる最中は村上春樹の駆使する日本語の美しさ、的確さに唸ること度々であり、これほどの大作を飽きさせることなく最後まで読み通させてくれるのだから、やはりストーリーテラーとしても卓越した能力の持ち主だなあ、と感心させられた。今まで読んだ村上作品の中でも上位にランク付けできる面白さだった。

ただ、「世界の終わり」で描かれる世界は、2年前に読んだ「街とその不確かな壁」で描かれた世界と同じであるのは何故だろうと、ずっと不思議に思いながら読んでいた。時系列的に言えば、「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」が1985年の作であり、「街とその不確かな壁」が2023年だから、私は順序を逆に読んでしまったことになる。もし、時系列的に読んでいたら、もっと理解が深まったのかな、とちょっと残念に思った。

ここまで来たら、残りの村上春樹の長編小説を全部読もうと決めた。これだけ脳の力が落ちているのが実感できたから、大急ぎで読まないと間に合わないかもしれないが。

長編小説として未読なのは、

「風の歌を聴け」

「1973年のピンボール」

「ノルウェイの森」

「ダンス・ダンス・ダンス」

「国境の南、太陽の西」

「スプートニクの恋人」

「アフターダーク」

くらい。何とか今年中に全部読もうと思う。

LEGOで野球場を組み立てる以外に今年の目標が新しくまた1つ増えた。頑張ろう!!

昨年、「ねじまき鳥クロニクル」の第三部を読み終わった時、次は「ノルウェイの森」を読もうと書棚を探したのだが、あるはずの本が見つからず、どうしようかなと思っていたら、この「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」を見つけたので、読んでみることにした。しかし、なんでこう村上春樹の本を何冊も持っていて、しかもほとんど読まずに書棚の飾りとなっていたのか、よく分からない。読まないくらいなら買わなきゃよかったのにと思わないでもないが、まあ、理由は分からずとも買っておいたお陰でこうやって読むことができたのだから、何十年も前の私のファインプレーだと言えなくもない。

読後感を書き留めようと思ったのだが、ちょっと困った、本の細かな内容をよく覚えていない。これは悲しいことだけど、600ページもの小説を読むのが私の脳にはもう難しくなってきたのかもしれない。ただ、「ハードボイルド・ワンダーランド」という章題で描かれる現実世界(かなり怪しい言葉だけど)と「世界の終わり」という高い壁に囲まれた世界とが別々の物として描かれ始めながら、次第に互いに表裏のパラレルな世界として描かれていく過程が、なかなか複雑でぼんやり読んでいると意味不明になってしまうなあ、という大雑把な感想しか残っていない。そうは言っても、読んでいる最中は村上春樹の駆使する日本語の美しさ、的確さに唸ること度々であり、これほどの大作を飽きさせることなく最後まで読み通させてくれるのだから、やはりストーリーテラーとしても卓越した能力の持ち主だなあ、と感心させられた。今まで読んだ村上作品の中でも上位にランク付けできる面白さだった。

ただ、「世界の終わり」で描かれる世界は、2年前に読んだ「街とその不確かな壁」で描かれた世界と同じであるのは何故だろうと、ずっと不思議に思いながら読んでいた。時系列的に言えば、「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」が1985年の作であり、「街とその不確かな壁」が2023年だから、私は順序を逆に読んでしまったことになる。もし、時系列的に読んでいたら、もっと理解が深まったのかな、とちょっと残念に思った。

ここまで来たら、残りの村上春樹の長編小説を全部読もうと決めた。これだけ脳の力が落ちているのが実感できたから、大急ぎで読まないと間に合わないかもしれないが。

長編小説として未読なのは、

「風の歌を聴け」

「1973年のピンボール」

「ノルウェイの森」

「ダンス・ダンス・ダンス」

「国境の南、太陽の西」

「スプートニクの恋人」

「アフターダーク」

くらい。何とか今年中に全部読もうと思う。

LEGOで野球場を組み立てる以外に今年の目標が新しくまた1つ増えた。頑張ろう!!

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

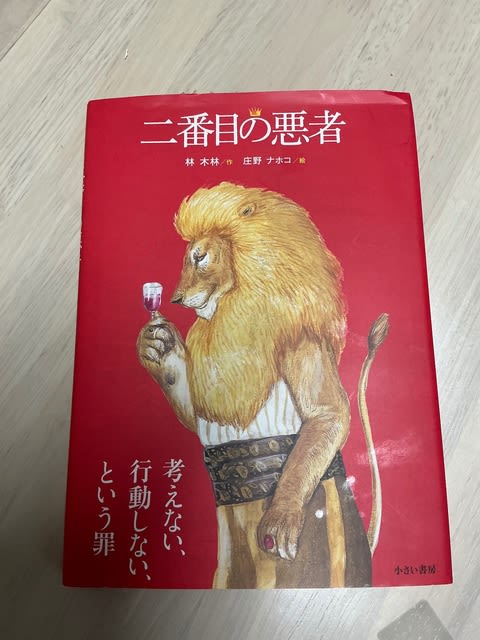

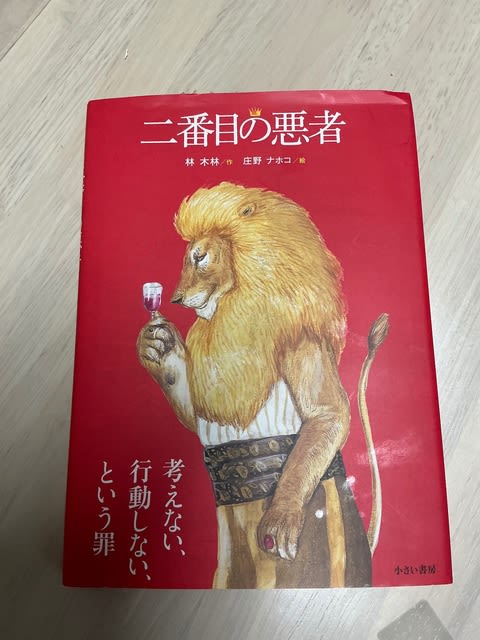

「二番目の悪者」

林木林「二番目の悪者」を読んだ。

これは少し前にネットで話題になった本で、2014年に発行された本ではあるが、兵庫県知事選で問題となったネットでの偽情報の拡散がもたらしたのと同じようなことが、動物の世界に仮託して描かれている。

『金色のたてがみを持つ金ライオンは、一国の王になりたかった。自分こそが王にふさわしいと思っていた。

ところが、街はずれに住む優しい銀のライオンが「次の王様候補」と噂に聞き、金のライオンは銀のライオンに関するデマを次々に広めていく。始めのうちこそ信じなかった街の動物たちもいつしか銀ライオンの悪評を真実と思い始めて、とうとう金ライオンが次の王様の座に着いてしまう。

が、王となった金ライオンは自分中心の無茶苦茶な政治を行い、その国を滅亡の淵に追い込んでしまう。国の人々はなぜ、こんなことになったのか、自分はただ聞いた噂を別の人に伝えただけなのに、と後悔するものの覆水盆に返らず・・。

その様子を見ていた雲は嘆く、

「誰かにとって都合のよい嘘が

世界を変えてしまうことさえある。

だからこそ、なんどでもたしかめよう。

あの高くそびえる山は、本当に山なのか。

この川はまちがった方向へ流れていないか。

皆が歩いて行く道の果てには、何が待っているのか」』

兵庫県でまだ権勢を振るっている金ライオンのことを思うと暗澹とするばかり。

これは少し前にネットで話題になった本で、2014年に発行された本ではあるが、兵庫県知事選で問題となったネットでの偽情報の拡散がもたらしたのと同じようなことが、動物の世界に仮託して描かれている。

『金色のたてがみを持つ金ライオンは、一国の王になりたかった。自分こそが王にふさわしいと思っていた。

ところが、街はずれに住む優しい銀のライオンが「次の王様候補」と噂に聞き、金のライオンは銀のライオンに関するデマを次々に広めていく。始めのうちこそ信じなかった街の動物たちもいつしか銀ライオンの悪評を真実と思い始めて、とうとう金ライオンが次の王様の座に着いてしまう。

が、王となった金ライオンは自分中心の無茶苦茶な政治を行い、その国を滅亡の淵に追い込んでしまう。国の人々はなぜ、こんなことになったのか、自分はただ聞いた噂を別の人に伝えただけなのに、と後悔するものの覆水盆に返らず・・。

その様子を見ていた雲は嘆く、

「誰かにとって都合のよい嘘が

世界を変えてしまうことさえある。

だからこそ、なんどでもたしかめよう。

あの高くそびえる山は、本当に山なのか。

この川はまちがった方向へ流れていないか。

皆が歩いて行く道の果てには、何が待っているのか」』

兵庫県でまだ権勢を振るっている金ライオンのことを思うと暗澹とするばかり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「くるまの娘」

宇佐美りん「くるまの娘」をやっと読み終わった。記憶がないほど前に読み始めて、途中何度も放置しながら、今朝起きて残り50ページほどを一気に読んだ。

やっと読み終えた安堵感はあるものの、この作者の小説はやっぱりよく分からないという印象が強い。「かか」「推し、燃ゆ」も読んだが、ずっとよく分からないという印象が拭えない。それは文体が私の頭には馴染まないということもあるだろうが、しっかり読んでみると情景を描く記述は独特な言葉を使って濃密に描かれているし、人物の心理も細かく表現されている。しっかりした文体の持ち主であることは理解できるが、かなり硬直化した私の読解能力を超えているらしく、容易には私の心に染み込んでこない。

なら、なぜ3冊も読んだのか、自問してみるが、うーん、なぜだろうという答えしか出てこない。筋立てとしては暗い、最初から最後まで暗い。希望らしきものも仄見えない。それが現代の重苦しさだと物知り顔で語るのは私の趣味ではないし、己の心の闇に通じるものがあるかもしれないなどと安っぽいことも言いたくもない。ただ何となく読んでしまう魅力があると、ぼんやりと思っているくらいが私にはぴったりな気がする。

昨日ハッと気付いたことがある。なんだか最近一つ一つキチッとやっていかないと気が済まないような陥穽にハマってしまい、自分を窮屈にしてしまっていたんじゃないか、だから妙に疲労感に苛まれているんじゃないだろうか、そんな気がした。

いい加減な人間が変に肩肘張っていたら、そりゃ疲れるわな、それはいかん、元来の「いい加減モード」に戻していかなきゃ!と心に決めた。

ということなので、この「くるまの娘」の感想もこんな中途半端な感じで終わることにする。

やっと読み終えた安堵感はあるものの、この作者の小説はやっぱりよく分からないという印象が強い。「かか」「推し、燃ゆ」も読んだが、ずっとよく分からないという印象が拭えない。それは文体が私の頭には馴染まないということもあるだろうが、しっかり読んでみると情景を描く記述は独特な言葉を使って濃密に描かれているし、人物の心理も細かく表現されている。しっかりした文体の持ち主であることは理解できるが、かなり硬直化した私の読解能力を超えているらしく、容易には私の心に染み込んでこない。

なら、なぜ3冊も読んだのか、自問してみるが、うーん、なぜだろうという答えしか出てこない。筋立てとしては暗い、最初から最後まで暗い。希望らしきものも仄見えない。それが現代の重苦しさだと物知り顔で語るのは私の趣味ではないし、己の心の闇に通じるものがあるかもしれないなどと安っぽいことも言いたくもない。ただ何となく読んでしまう魅力があると、ぼんやりと思っているくらいが私にはぴったりな気がする。

昨日ハッと気付いたことがある。なんだか最近一つ一つキチッとやっていかないと気が済まないような陥穽にハマってしまい、自分を窮屈にしてしまっていたんじゃないか、だから妙に疲労感に苛まれているんじゃないだろうか、そんな気がした。

いい加減な人間が変に肩肘張っていたら、そりゃ疲れるわな、それはいかん、元来の「いい加減モード」に戻していかなきゃ!と心に決めた。

ということなので、この「くるまの娘」の感想もこんな中途半端な感じで終わることにする。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |