〇奈良国立博物館 生誕1250年記念特別展『空海 KUKAI-密教のルーツとマンダラ世界』(2024年4月13日~6月9日)

ホームページの開催趣旨は「空海の生誕1250年を記念して、奈良国立博物館の総力を挙げた展覧会を開催します」という宣言から始まる。え、奈良博がそこまで言い切る展覧会は珍しいのではないか。公式SNSも「かつてない空海展」を標榜し、見た人からは「すごい」「圧巻」「言葉にならない」という感想が次々に流れていたので、かなり期待を高めて見に行った。午前中は京博の『雪舟』を見て、昼食抜きで奈良へ移動。入館待ちだったら嫌だなあ、と思っていたが、並ばずに中に入れた。

いつものように東新館の2階に上がって、展示室の入口を覗いたところで驚愕。いつもの展覧会では、ここに目隠しの壁があって、右方向の順路へ誘導されるのだ。ところが、その目隠しの壁がない! 入口から広い展示室の全体が一望できている!いつもの風景と違い過ぎて、え?ここは奈良博か?と思うくらい、驚いてしまった。展示室の中央には、半ば金色に輝く5躯の仏像(五智如来坐像、安祥寺)が十字に配置されていた。中央には少し像高の大きい大日如来、その前後左右には外向きに4躯を配置する。近年、ずっと京博に出陳されていたものだが、京博で横一列に並んでいたときとはずいぶん印象が変わる。五智如来の四方を固めるような太い円形の柱が、深紅に化粧されているのもよい。どこかのお寺の金堂に入り込んだようで、展示物の仏像に手を合わせたくなる。

そのほか、この時点で視界に入ったものは、後方の壁の左右に色鮮やかな両界曼荼羅。大阪・久修園院のものだった(前期は、これが高野山の血曼荼羅だったらしい)。右の壁には醍醐寺の『五大尊像』5幅と京博(東寺伝来)の『十二天像』5幅(前期は、西大寺の『十二天像』12幅だったらしく、それも見たかった)。左の壁には神護寺の『真言八租像』8幅。どれも初めて見るものではないけれど、こう勢ぞろいされると腰が抜けるかと思った…。

ほかに仏像は、冒頭に奈良・元興寺の、比較的若々しい風貌の弘法大師像がいらしていた。あとは和歌山・金剛峯寺の大日如来坐像(金身に青い頭髪、霊宝館にあるもの)と和歌山・正智院の不動明王坐像(まんまるい眼が怖いけどかわいい)。この第1展示室は、空間の使い方がぜいたくなせいか、あまり混雑していなくて見やすかった。曼荼羅の説明パネルなどもじっくり読んでしまった。

ところが第2展示室以降(西新館)はめちゃめちゃな混み方だった。西新館、いつもの展覧会ではあまり使われない4室が開いていて、ちょっと順路に戸惑った。ここはほぼ文書のみの展示(古経、仏典)なのに、熱心な観客でぎっしり埋まっていた。続くセクションには、インドネシア・ジャワ島東部にあるチャンディ・ロル寺の遺跡で発見された10世紀頃の『金剛界曼荼羅彫像群』(インドネシア国立博物館)を展示。最大の四面毘盧遮那如来坐像で約30cm、多くは10cm前後の小さな青銅像だが、生気にあふれたポーズが楽しい。女性らしいバストを持つ菩薩像も散見される。花弁が開いたような密教法具もおもしろかった。個人的には、これら仏像・仏具の出陳にあたり、元興寺文化財研究所が修理・補強に協力したという解説が嬉しかった。展示室にはガムラン(?)みたいなBGMがずっと流れていた。

・参考:仏像修理技術をインドネシアに伝授…奈良の専門家、「空海展」への空輸に収蔵品を補強(読売新聞オンライン 2024/5/25)

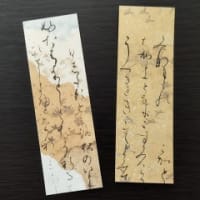

続いて空海が足跡を残した中国からも唐代文物の出陳あり。西安碑林博物館の『文殊菩薩坐像』(大理石製)は、さすが文明の成熟を感じさせる美しさ(撮影可)。長安城の地図を見て、空海が恵果と対面した青龍寺の位置を確認してしまった。東のはずれなんだな…。東寺の『真言七租像』の「恵果」(ほとんど判別できない)も出ていた。空海の書跡、空海請来の法具もあり。

神護寺の『両界曼荼羅(高雄曼荼羅)』は前後期展示替えで1幅ずつ展示。後期は金剛界曼荼羅だった。はじめ、ほとんど何も見えなくてガッカリ(2023年5月に神護寺で見た江戸時代の模本ほどには見えない)したが、目が慣れてきて、かつ見やすい位置を発見すると、少し図像を認識できるようになる。東博の『神護寺展』にも出るらしいので、また見に行こう。

このへんでもう脳の限界を超えている感じだったが、まだまだ有志八幡講の『五大力菩薩像』2幅あり、金剛峯寺の『孔雀明王坐像』もいらしていた。和歌山・善集院の『八宗論大日如来像』は初見かもしれない。茶色いターバンを巻いたような珍しい図像で面白かった。あと空海筆として伝わる『崔子玉座右銘断簡』は、文字の姿もいいが、書かれた内容に感銘を受けている人が多かったので、ここに記しておく。「人の短を道(い)うこと無かれ、己の長を説くこと無かれ」というものである。最後は金剛峯寺の弘法大師坐像(萬日大師)。穏やかな顔をやや左(向かって右)に向ける、成熟した雰囲気の像で、首尾照応の構成だった。

特別展のあとは仏像館を一周して、まだ明るかったが、この日の活動は切り上げ。大和西大寺駅ナカのカフェでビタミンを補給した。