五條市の新町を高架線が横切っている。いやでも目に着くストラクチャーだ。そこはは鉄道が走る予定だった。

Wikを引用すれば、「五新鉄道は、五條駅と和歌山県新宮市を結ぶ計画だった。沿線の吉野杉など木材を鉄道で輸送させる構想で1939年に建設着手。ルート決定で衝突がおきたり、太平洋戦争のため工事が中断したりするが、1957年に工事再開、1959年に五条駅から現・五條市西吉野町城戸まで路盤が完成した。だが国鉄再建法により1982年に工事が凍結され、車社会が進展するなかで採算が見込めないことから、結局列車が走ることなく計画は断念された。」とある。映画「萌の朱雀」は、この鉄道建設を主題の背景にしている。

今なお新町を横切る五新鉄道の高架線は、紀ノ川の手前で終わっている。その孤高な姿が、どこか多くの人々の未練を残しているようにも思われる。しかし今では鉄道の必要性は皆無であることもわかる。そういう落差が寂しさを際立たせているようだ。

現在は、奈良交通のバスが運行されており、八木から新宮迄は日本で一番長い距離を走る路線バスが運行されている。

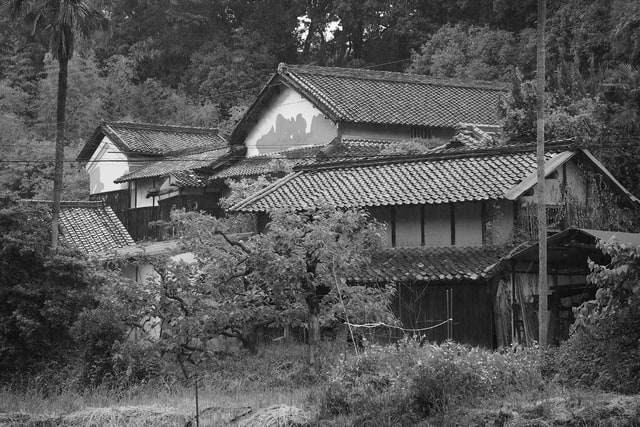

五條市新町地区

OLYMPUS E-PM2 M.ZUIKO DG 12mm F2.0.

ISO400,露出補正-0.3,f5.6,1/1250.