西国三十三所巡礼、一番の難所と言われる『槇尾山 施福寺』、

ただでさえ難所をいきなり転倒、両膝打撲。余計に苦難を負ってしまいました。

原因は買ったばかりの一脚を伸ばすのに、足下を見なかったせいで段差を踏み外し・・・w。しかし、一脚を杖代わりに登ることもできた訳で。

何が災いやら幸いやら・・・

わずか1km弱の石段ですが、普段運動不足の貧脚にはツライ道程、登りきった所で肝心のモノ(納経帳)をクルマに置いたままだったのを思い出した時には・・・ガックシ!取りに戻るなんてとても選択肢には無く、お寺で尋ねてみたところ、救済処置がアリとのこと。

他にも居るんやな、忘れんぼが・・・(^_^ゞ

手水舎(ちょうずや)。境内に入る前にここで穢れを洗い流します。

横に槇尾明神への石段が、これまた急。なので見なかったことにしよ。

七駆さんがタヌキと対面されたのはここかな?

なぜか馬。何やら謂れがありそうだが・・・

灯籠

本堂

賓頭盧さん。

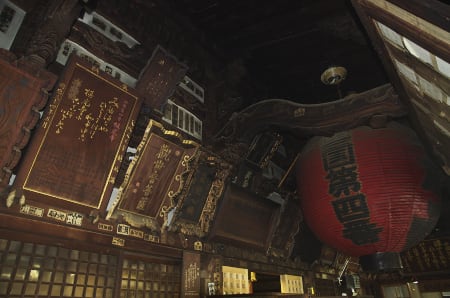

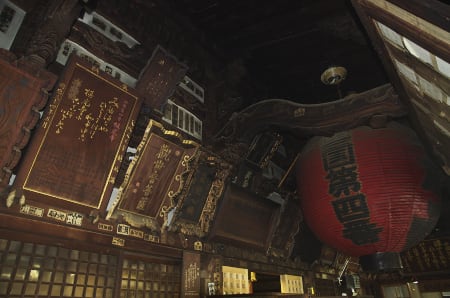

額がいっぱい。

そうそう、納経帳を忘れた者の救済処置、一頁分だけ用意してあります。

日付だけ書いてもらって、納経帳に貼付ければOK♪

観音堂

一順観てたらもう2時半、運動もしたことだしお腹ぺこぺこ。

で、ここへ来る前に買っておいたお弁当を取り出し・・・

お弁当、こんなところで売ってました。何か大阪っぽいのでついつい・・・

そこそこ安くて(500円)、ボリュームも手作り感もあり。お茶はサービス♪

ハイキングがてらの家族連れや山歩きグループも見かけます。

子供たちは境内を走り回って・・・元気やなぁ。

ふと、見ると

茶店もあり・・・

デザートは、ひやしあめ♪

茶店の方の少し先には展望所があり、そのまた先には・・・

何やろこれ?荷物専用のようですが、乗れたら楽やろな。(^_^ゞ

この後、本堂の裏にも回ってみる。

本堂と背中合わせに後堂があり、馬頭観音が祀ってあるようです。

大師堂と不動明王護摩堂

鐘楼

この頃から降り出した雨が本降りに・・・どこまでツイてないねんw

雨が止むのを少し待って、小雨になったところで来た道を帰路に・・・

が、下りが大変!痛めた膝にもろに衝撃が。急な石段も濡れて滑りやすく、一段、一段、ぼちぼち降りて行きます。何人もに抜かれながら、ああ惨め。

そんなこんなで、第四番札所をクリア。

駐車場へ戻った頃には雨も止み・・・ここへも寄ってみる。

満願寺不動尊

このお寺の縁起(HPより)

当山は第29代欽明天皇の勅願寺。 仏教公伝538年頃の創建で日本有数の古い寺です。役の小角、行基菩薩等の山岳修行の道場であり弘法大師 空海が勤操大徳について出家得度した寺と有名です。

西国第4番札所。本尊は十一面千手千眼観世音菩薩で 御詠歌は、花山法皇のよまれた 「深山路(みやまじ)や檜原(ひばら)の松原分(まつばらわ)けゆけば巻(まき)の尾(を)寺に駒(こま)ぞいさめる」 で巻の尾とは役の行者が法華経を峯々に納経て、最後に当山に納経したので山号となっております。 古来より経塚がきずかれ故事にのっとって全国各札所巡礼が終れば最後に当山にお写経を納めて下さい。 槙尾寺は納経の寺です。

・・・ええっ!納経にまた来んならんの!!!

第四番札所『槙尾山 施福寺』(2011.9/25)

○宗派:天台宗 ○開基:行満上人

○御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩 ○創建:欽明天皇時代(539~571)

御詠歌「深山路や 檜原松原 わけゆけば 巻の尾寺に 駒ぞいさめる」

ただでさえ難所をいきなり転倒、両膝打撲。余計に苦難を負ってしまいました。

原因は買ったばかりの一脚を伸ばすのに、足下を見なかったせいで段差を踏み外し・・・w。しかし、一脚を杖代わりに登ることもできた訳で。

何が災いやら幸いやら・・・

わずか1km弱の石段ですが、普段運動不足の貧脚にはツライ道程、登りきった所で肝心のモノ(納経帳)をクルマに置いたままだったのを思い出した時には・・・ガックシ!取りに戻るなんてとても選択肢には無く、お寺で尋ねてみたところ、救済処置がアリとのこと。

他にも居るんやな、忘れんぼが・・・(^_^ゞ

手水舎(ちょうずや)。境内に入る前にここで穢れを洗い流します。

横に槇尾明神への石段が、これまた急。なので見なかったことにしよ。

七駆さんがタヌキと対面されたのはここかな?

なぜか馬。何やら謂れがありそうだが・・・

灯籠

本堂

賓頭盧さん。

額がいっぱい。

そうそう、納経帳を忘れた者の救済処置、一頁分だけ用意してあります。

日付だけ書いてもらって、納経帳に貼付ければOK♪

観音堂

一順観てたらもう2時半、運動もしたことだしお腹ぺこぺこ。

で、ここへ来る前に買っておいたお弁当を取り出し・・・

お弁当、こんなところで売ってました。何か大阪っぽいのでついつい・・・

そこそこ安くて(500円)、ボリュームも手作り感もあり。お茶はサービス♪

ハイキングがてらの家族連れや山歩きグループも見かけます。

子供たちは境内を走り回って・・・元気やなぁ。

ふと、見ると

茶店もあり・・・

デザートは、ひやしあめ♪

茶店の方の少し先には展望所があり、そのまた先には・・・

何やろこれ?荷物専用のようですが、乗れたら楽やろな。(^_^ゞ

この後、本堂の裏にも回ってみる。

本堂と背中合わせに後堂があり、馬頭観音が祀ってあるようです。

大師堂と不動明王護摩堂

鐘楼

この頃から降り出した雨が本降りに・・・どこまでツイてないねんw

雨が止むのを少し待って、小雨になったところで来た道を帰路に・・・

が、下りが大変!痛めた膝にもろに衝撃が。急な石段も濡れて滑りやすく、一段、一段、ぼちぼち降りて行きます。何人もに抜かれながら、ああ惨め。

そんなこんなで、第四番札所をクリア。

駐車場へ戻った頃には雨も止み・・・ここへも寄ってみる。

満願寺不動尊

このお寺の縁起(HPより)

当山は第29代欽明天皇の勅願寺。 仏教公伝538年頃の創建で日本有数の古い寺です。役の小角、行基菩薩等の山岳修行の道場であり弘法大師 空海が勤操大徳について出家得度した寺と有名です。

西国第4番札所。本尊は十一面千手千眼観世音菩薩で 御詠歌は、花山法皇のよまれた 「深山路(みやまじ)や檜原(ひばら)の松原分(まつばらわ)けゆけば巻(まき)の尾(を)寺に駒(こま)ぞいさめる」 で巻の尾とは役の行者が法華経を峯々に納経て、最後に当山に納経したので山号となっております。 古来より経塚がきずかれ故事にのっとって全国各札所巡礼が終れば最後に当山にお写経を納めて下さい。 槙尾寺は納経の寺です。

・・・ええっ!納経にまた来んならんの!!!

第四番札所『槙尾山 施福寺』(2011.9/25)

○宗派:天台宗 ○開基:行満上人

○御本尊:十一面千手千眼観世音菩薩 ○創建:欽明天皇時代(539~571)

御詠歌「深山路や 檜原松原 わけゆけば 巻の尾寺に 駒ぞいさめる」

忘れるヒト、一定の頻度でおられそうですもんね。

参拝は高齢の方も多いでしょうし、ありがたいサービスですね。

山中のお弁当が実に美味しそうです(^^)

入って安心なんとか保険みたいな・・・

参考になりました。ってか他のお寺でもあるのかな~(もしかして難所だけ?)

うん。タヌキさんに出会ったのはそこです。

階段見るとつい上りたくなる質なので・・

でも、こんなゴンドラ(?)見なかったしー

発見していたら絶対乗って写真撮ったやろな

お弁当も冷やし飴もグッド!

これからは、ツーリング途中で、チェックしていこうと思います。

クルマに積むのは忘れないんですけどね。紀三井寺の時は

駐車場まで取りに戻りましたが、あそこも結構な坂・・・

二度と忘れまいと思ってたのに、ダメですね。

お弁当持ちも多いのか、適当なテーブルもいくつかありましたよ。

あの階段の上には何やら不思議なモノが建ってましたね。

鳥居にはタヌキより狐の方が似あいそうなのに・・・

ゴンドラ、面白そうでしょ!茶店の方の突き当たりにありました。

乗ってみようかとも思いましたが、動き出したら・・・

それなりの格好をしてトレッキングポールなどを持たれたグループを幾つも見かけましたよ。

トレーニングに石段、5往復くらいいかがでしょう?

大願成就に向けて着々と帆を進めていらっしゃいますね。今回の救済措置はありがたかったですね。馬の像は馬頭観音と関係があるのでしょうか。

その時は納経帖忘れても救済処置は無いでしょうね。(^_^ゞ

馬の像と馬頭観音の関係は、無いと思いますが、花山天皇が訪れた時、道に迷ったのを馬が道案内したという伝説が残っているようで、あの像になってる馬がその時の馬ってことなのかもしれません。

ウマくできた話かな?