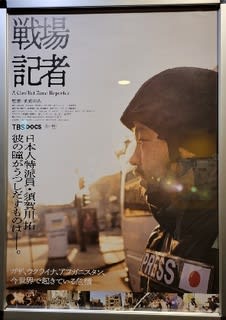

現時点で“観るべき映画”の筆頭に挙げられる。ただ、もちろん映画鑑賞なんてのは単なる娯楽であり、有り体に言えば“ヒマ潰し”でもある。だから他人から“必見の映画だ”などとゴリ押しされる筋合いは無い。しかし、時として観ておけば知見が広がる(かもしれない)シャシンというのが出てくることがある。本作はそれに該当する。

TBSの中東支局長である須賀川拓が、さまざまな地域の戦場に赴いて現地の実態をリポートしたドキュメンタリーだ。まず、支局長とはいっても正式なスタッフは須賀川だけであり、しかもデスクはロンドン支局の一角に据えられていることに面食らってしまう。つまりは“局長兼お茶くみ”という案配で何かの冗談のようだが、須賀川の職域はおそろしく広い。情勢が逼迫した拠点に乗り込み、突撃取材を敢行する。

正直、世界各地に複数の要員を配した支局を網羅しているNHKならばともかく、民放の報道畑でこれだけの行動力を持った人材が存在することに驚かされる。映画はまずパレスチナのガザ地区で情報収集にあたる須賀川の姿を追う。イスラエル軍の攻撃により多数の民間人の犠牲者が出ている現状を踏まえ、須賀川はイスラエル軍当局とハマス(パレスチナ政府内与党)の双方の言い分を聞くが、それぞれが自身の都合の良いことしか述べず、責任を回避しようとするばかりで、具体的な事態の収拾は覚束ない。

次に須賀川はウクライナに飛び、戦争が市民の日常生活の隣に存在する現実を活写。そして圧巻はアフガニスタンからのリポートだ。カブールの市街地に掛かる橋の下に多数の麻薬中毒者がひしめき、死を待つばかりの惨状が映し出される。一応は戦争は終結してタリバン政権により国内は統治されているが、国民生活の安定化には程遠く、先行きは見えない。

興味深いのは、須賀川はこれだけの取材力を発揮しながら、ジャーナリズムの限界をも自覚していることだ。自分たちが現地に行っても当事者たちを助けることは出来ない。何か出来ると考えること自体が思い上がりだ。しかし、伝えることによって情報の受け手が何らかのインパクトを覚えたならば、それは十分価値がある。

思えば“マスコミは信用出来ない”という言説は昔からあり、ネットの普及によって昨今そういう声は増しているようだ。確かにマスコミは間違いを犯すこともある。だが、その責任の主体もマスコミ自身である。マスコミが信用出来ないのならば一体何を信じればいいのか。少なくともネット上の曖昧な言説や陰謀論もどきの極論がそれに代われるとは思えない。須賀川のようなジャーナリストが現場に足を運んで得る情報の重要さに、今一度思いをはせる必要がある。

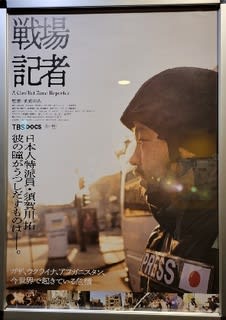

TBSの中東支局長である須賀川拓が、さまざまな地域の戦場に赴いて現地の実態をリポートしたドキュメンタリーだ。まず、支局長とはいっても正式なスタッフは須賀川だけであり、しかもデスクはロンドン支局の一角に据えられていることに面食らってしまう。つまりは“局長兼お茶くみ”という案配で何かの冗談のようだが、須賀川の職域はおそろしく広い。情勢が逼迫した拠点に乗り込み、突撃取材を敢行する。

正直、世界各地に複数の要員を配した支局を網羅しているNHKならばともかく、民放の報道畑でこれだけの行動力を持った人材が存在することに驚かされる。映画はまずパレスチナのガザ地区で情報収集にあたる須賀川の姿を追う。イスラエル軍の攻撃により多数の民間人の犠牲者が出ている現状を踏まえ、須賀川はイスラエル軍当局とハマス(パレスチナ政府内与党)の双方の言い分を聞くが、それぞれが自身の都合の良いことしか述べず、責任を回避しようとするばかりで、具体的な事態の収拾は覚束ない。

次に須賀川はウクライナに飛び、戦争が市民の日常生活の隣に存在する現実を活写。そして圧巻はアフガニスタンからのリポートだ。カブールの市街地に掛かる橋の下に多数の麻薬中毒者がひしめき、死を待つばかりの惨状が映し出される。一応は戦争は終結してタリバン政権により国内は統治されているが、国民生活の安定化には程遠く、先行きは見えない。

興味深いのは、須賀川はこれだけの取材力を発揮しながら、ジャーナリズムの限界をも自覚していることだ。自分たちが現地に行っても当事者たちを助けることは出来ない。何か出来ると考えること自体が思い上がりだ。しかし、伝えることによって情報の受け手が何らかのインパクトを覚えたならば、それは十分価値がある。

思えば“マスコミは信用出来ない”という言説は昔からあり、ネットの普及によって昨今そういう声は増しているようだ。確かにマスコミは間違いを犯すこともある。だが、その責任の主体もマスコミ自身である。マスコミが信用出来ないのならば一体何を信じればいいのか。少なくともネット上の曖昧な言説や陰謀論もどきの極論がそれに代われるとは思えない。須賀川のようなジャーナリストが現場に足を運んで得る情報の重要さに、今一度思いをはせる必要がある。