アーサー・ミラーと言えば、戯曲「セールスマンの死」とマリリン・モンローの何番目かの旦那さんと言うことくらいしか知らない。私が学生の頃、「セールスマンの死」やテネシー・ウイリアムの「ガラスの動物園」がトレンディだった(たぶん)。

が、実際に演劇を観たのは、ずっと後で、演劇鑑賞会(当時は労演)で、滝沢修や仲代達矢を観ているはず(あまり覚えていないのだが)。

↓は、今回の文学座公演でウィリー・ローマンを演ずるたかお鷹さん(「殿様と私」で芸術祭大賞を受賞)。このポスターは絶望して死を選ぶ直前のシーン。だが、彼は鍬で土を起こし野菜の種を蒔くのだ。

《あらすじ》 舞台は、世界大恐慌後1930年代の不況のニューヨークです。かつては地方回りの有能なセールスマン(ストッキングを売っている)だったウィリーは既に63歳になり、時代の変化から取り残され、顧客をほとんど失い、稼ぎが全くない惨めな状態になっていました。が、ピカピカの車に乗っていたいい時代、長男がフットボールの選手として華々しく活躍していた時代、息子たちが父を敬い賞賛の言葉をかけてくれた過去…から抜け出せない。

しかし現実社会は彼を使い捨てのごみのように道端に放り出してどんどん先に行ってしまい、彼の精神は冷酷な現実に打ちのめされ、さまざまな妄想の中をさまよいます。妻のリンダは献身的に夫を支えますが…。

2幕構成で、1幕目が主人公の帰宅した月曜日の夜、2幕目が主人公が自殺した火曜日の夜と葬儀からなるが、回想シーンで家族の歴史が語られる。父と子のかみ合わない会話(お互いが相手のことを思っているのに、それとも自分のことしか考えないからか)、兄と弟の葛藤、競争社会、家庭の崩壊など、まさに現在の日本社会の問題ばかり…。いとおしいウィリー、そして一家の悲しい結末。

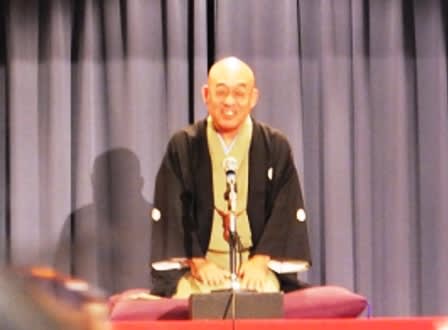

そんなことを感じながら、その夜の「交流会」に参加した。ウィーリー役のたかお鷹さん、奥さん役の富沢亜古さん、長男役の鍛治直人さん、次男役の林田一高さん、制作の白田聡さんの5人が出席され、それぞれ、古城公園や大仏さんまで散歩した話や、えんじゅ通りの少女像「ひととき」(朝倉響子作)が富沢亜古さんの叔母さんの作品なので、見に行ったなどと話された (富沢さんは朝倉摂さんの娘さん)。たかお鷹さんは、あの重い役を出ずっぱりで、全身全霊で演じられたからだろう、お疲れのようだった。でも、一人一人の感想に耳を傾け、質問にも丁寧に答えてくださった。

「このお芝居は、人によっていろいろな受け止め方があるだろうが、それでいいのですよ」と仰った。一緒に見た義妹の家族が年齢も構成もまったく同じなので、いつかゆっくり感想を聞いてみたい。↓ 演劇事務所での交流会。

↓ 2グループに分かれて記念撮影。

↓ たかお鷹さんは趣味で絵を描かれるそうで、文学座の名前入りのはがきを全員にプレゼントしてくださった。(鳥の名前は後で追加します)

最終日に飲んだニッカウィスキーの試飲のせいかな~。翌日は朝から頭が重く一日中ボ~ッとしていた。 7/5(日)~7(火)まで北海道を旅した。「城端卯辰会」の喜寿の旅である。地元の幹......

最終日に飲んだニッカウィスキーの試飲のせいかな~。翌日は朝から頭が重く一日中ボ~ッとしていた。 7/5(日)~7(火)まで北海道を旅した。「城端卯辰会」の喜寿の旅である。地元の幹......

My Birthday は ”ふれあい活動” My Birthday は草取りデー 7/2(火)明け方何時頃だったか、Cメールの着信音が3回鳴った。ウム?誰かな......

My Birthday は ”ふれあい活動” My Birthday は草取りデー 7/2(火)明け方何時頃だったか、Cメールの着信音が3回鳴った。ウム?誰かな......