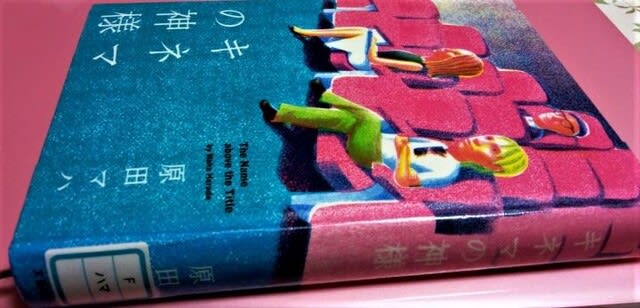

先日、青年劇場の「キネマの神様」を観て、セリフが聞き取りにくかったせいもあり(特に映画のタイトルや内容)モヤモヤ感が残ったので、原作が読みたくなった。 図書館に予約を入れたらすぐに案内があり一気に読んだ。

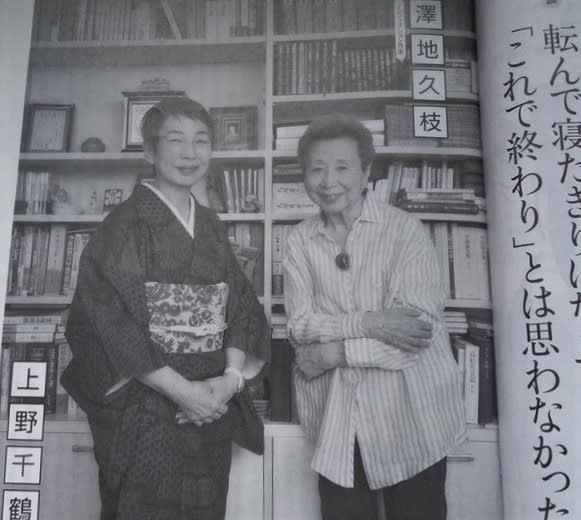

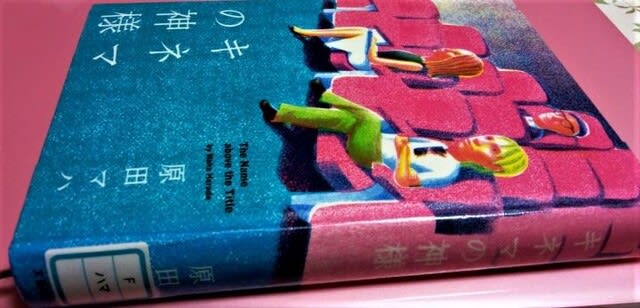

👇 「キネマの神様」: 原田マハ 作、文藝春秋社 2008年刊

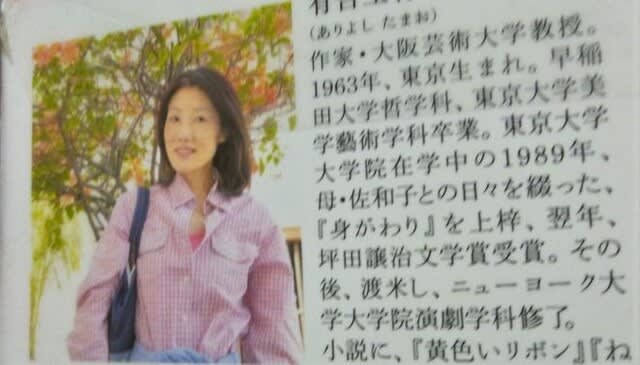

原田さんのお父さんは大の映画好きな方で、小学生の時にお父さんと「初デート」して映画を観に行ったそうだ。「父と映画のことをどうしても物語にしたくて、10年前に父をモデルにこの本を書いた」と言っておられる。

40歳を前に突然会社を辞めた娘。映画とギャンブルに依存する父は、心筋梗塞で倒れた挙句に多額の借金が発覚した。娘はどうかして父を再生させようとする。マンションの管理人をしている父の「管理人日誌」には、ほぼ毎日映画の感想が書いてあり、謂わば「映画日誌」で、それが17年間分200冊もあった。

父が通っていた映画館が、古ぼけた名画座「テアトル銀幕」、支配人はテラシンこと寺林新太郎。近くに建つシネコンの波に揺れながらも、映画を愛する馴染みの客たちの支えで細々と経営を続けている。

ひょんなことから父が書いた映画感想をブログにして発信しないかと言う会社が現れ、ギャンブルを禁止された父は、ネットカフェでパソコンを習いブログを書くようになる。大好きなギャンブルと映画のうち、ギャンブルを捨て映画一筋の余生を送るようになったわけだ。娘も母も大喜びで応援する。ブログの反響は大きく、日増しにアクセスが増え、会社の映画誌の売り上げも上がる。

そのうち娘の後輩だった女性(アメリカ在住)から、自分が翻訳するから英語版を世界に向け発信しないかと提案され、会社全体で取り組むことになる。そして、長年引き籠りだった編集長の息子が俄然力を発揮するのだ。

世界の映画ファンからの反響もすごく、ある日アメリカの”ローズ・バッド=Rose Bud(薔薇の蕾)”と言うブロガーから攻撃的な書き込みが入る。ケヴィン・コスナーの”フィールド・オブ・ドリームス”についてだ。どうもプロの映画評論家らしい。が、ローズ・バッドと言うハンドルネーム以外誰かはわからない。その後も、「プライベート・ライアン」、「タイタニック」、「アメリ」、「戦場のピアニスト」、「イングリッシュ・ペイシェント」、「Shall we ダンス?」、「七人の侍」まで、5ヶ月間で20作品を巡って激論をぶつけ合った。

とは言え、相手はプロ、父の方は一介の老人に過ぎず、太刀打ちできないのだが、二人の間にはほのぼのとした友情が生まれてくる。数か月アクセスがないと心配でたまらない父は、何度もローズ・バッドに呼びかける。そのうちアメリカ最大のテレビ局のトークショーに彼は出演し、伝説の評論家リチャード・キャバネルだとわかる。彼は、父に向って呼びかけメッセージを送るのだ。彼は末期ガンで入院していた。もうブログに書き込みはできない。

そして、最後の願い事だと、「君に会ってみたい。一緒に一番お気に入りの映画館で、一番好きな映画を観たい」と言うメールが届く。が、その願い事は叶わなかった。父娘二人で成田を発つ前日に、リチャードが亡くなったとのメールが届く。彼が人生最良の映画と言ったのは「ニュー・シネマ・パラダイス」だった。

ヴァイオリンの調べ、柔らかなピアノの音色。シチリアの海の風景、テーブルの上の黄色いレモン…と映画の最初のシーンを表現している。そんな細かい場面までは覚えていないが、私もこの映画を映画館ではもちろんTV放送でも何度も観た。あの可愛い少年トトが映写室に潜り込みフィルムを回すのを手伝う場面が懐かしい。いつか再放送されたらまた観てみたい。