コロナ禍のため能楽会の行事も延期や中止が続いているが、2年目の今年は公演が少しずつ復活している。 県宝生の会は昨年も開かれたが私は出なかったし、観にも行かなかった。 今年は早くから素謡「八嶋」のツレが当たっていた。 6月末なら体調も良くなっているかと思ったが一向に良くならないまま当日が迫って来た。

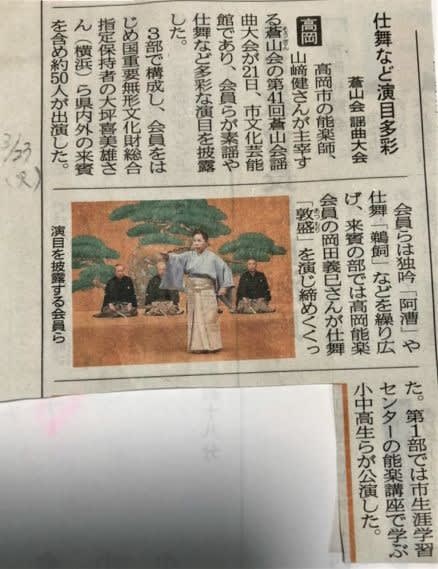

6/26(土)、夫の月命日の日でお寺さんが早くからお参りに来られ慌ただしいのでお茶教室は休みにしてもらった。 午後、翌日の県宝生大会の準備(絽の着物や袴をチェックし、持ち物を揃える)。 翌日は集合時刻が早い。いつもと違う道を通ろうと思っていたし、試しに時間を測ってみようと思い立った。 富山能楽堂は富山空港の近く。 いつもは1時間近くかかる。 古沢経由の道も5分くらいの短縮なのでそう違わないとわかった。 能楽堂の裏のプロの先生方の駐車場には、すでに名前の書いた立札が立ち準備万端整った感じだ。 明日はいったんここに止め荷物だけ運び、一般駐車場へ回るつもりだ。

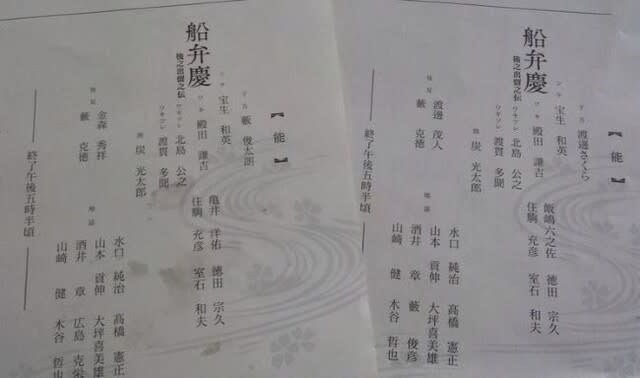

👆は、番組表と「八嶋」の本。

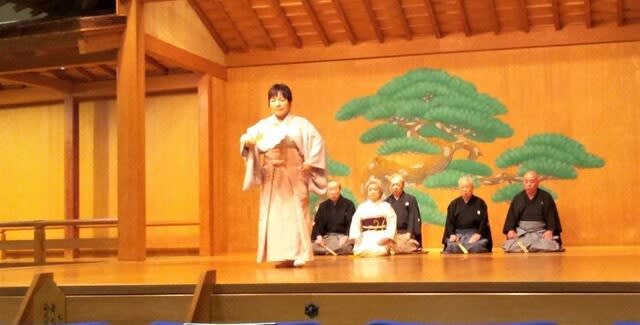

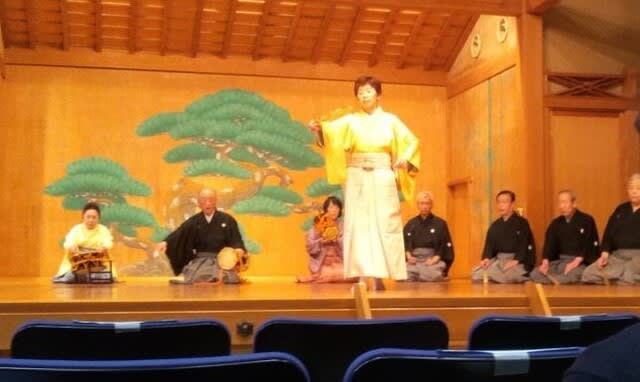

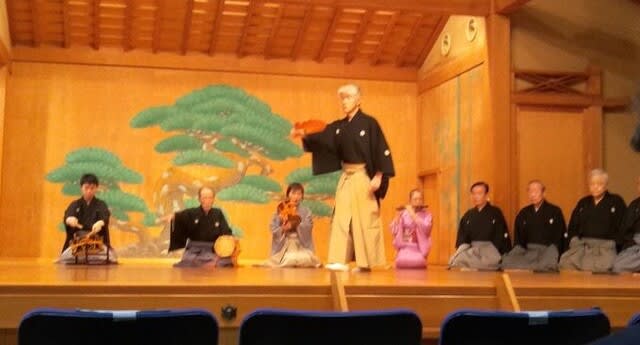

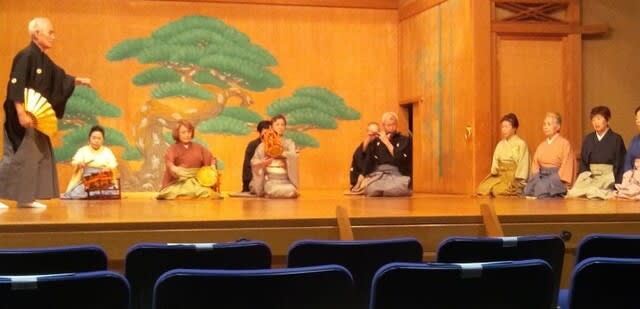

この曲は「田村」、「箙」と共に勝ち戦の修羅物です。 舞台は八嶋の浦。 西国行脚の旅の僧が夕影せまる頃八嶋の浦に到着し、塩屋の主に一夜の宿を借りました。 この浦は源平両軍が合戦をした古跡なので、僧は主にその戦物語を所望します。 主は易き事だと、元暦元年三月十八日の戦いの有様を詳しく、目の当たりに戦いを見るが如くに物語ります。

平家は海、源氏は岸にいて、義経が鞍に立ち名乗り上げた様子はさすがに大将であった。 平家方も口争いは終わり、船を寄せて磯に下りて敵を待った。 このアンダーラインの部分が私(主の従者)のセリフの内容だ。 ところが、「終わり」の文字がよく見えず「残り」と読んでしまった。 読んだとたんに慌てて、次の「一艘」を「一騎」と言ってしまった(お稽古の時も間違えた個所だ)。 船が馬になってしまったぞ。 さらに慌てて「下(お)り立って」を「くだりたって」とつなげてしまった。 ここまで2~3行の文を完全に創作してしまったわけだ。 戦の様子をシテとの掛け合いで再現する場面でかるく速めに謡う個所だが、勝手にリズムに乗ってごまかしてしまった…。 あ~ぁ である。 高めの見台を用意してもらい、眼鏡なしで読める配慮はしたが、一重に練習不足であった。 お役の方、地謡の方達に申し訳ない事であった。 ガックリして疲れてしまい、第2部が始まる前に帰って来た。