10月10日(土):

NHKスペシャル「私が愛する日本人へ ~ドナルド・キーン 文豪との70年~」(午後9時00分~9時58分放映)を見るともなく見ていたが、意外なほど手厚く丁寧に作られていた。文化勲章受章者。録画してるので、もう一度ゆっくり見ようと思う。

【番組ナビゲーター】渡辺謙

【ドラマ出演】川平慈英、篠井英介、斉藤由貴、南野陽子、温水洋一、パトリック・ハーラン、木下隆行、蛭子能収(順不同)ほか

1963年(昭和38年)にドナルドキーンさんは、ノーベル文学賞委員会に1位谷崎潤一郎、2位川端康成、3位三島由紀夫で推薦をしていた。谷崎潤一郎(1886年(明治19年)7月24日 - 1965年(昭和40年)7月30日)が、あと少し長く生きていれば、1968年(昭和43年)のノーベル文学賞は川端康成ではなく、谷崎潤一郎が受賞していただろうことを再確認できた。

内容紹介:

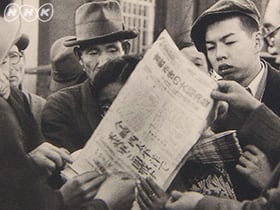

「日本人と共に生き、共に死にたい――」東日本大震災の直後、日本国籍を取得したアメリカ生まれの日本文学研究者、ドナルド・キーンさん(93歳)。キーンさんは戦後70年に渡って、日本の文学の魅力を世界に伝え続けた。吉田兼好から太宰治や三島由紀夫までを次々と英語に翻訳。キーンさんの功績なしに、日本文学が世界で読まれるようにはならなかったとも言われ、その見識の高さからノーベル文学賞の審査に影響を与えたほどだ。太平洋戦争の最中、敵国・日本の情報分析係として日本語を身につけたキーンさんは、戦場で出会った様々な日本兵の姿から日本人に深い興味を抱いた。そして戦後、文学者となったキーンさんは、幾度となく滞在した日本で、数多くの文豪たちとの交流を重ねながら「日本人とは何者なのか」という壮大な問いを考え続けてきた。番組では、ドラマとドキュメンタリーを交差させながらキーンさんの波乱に満ちた歩みを描き、キーンさんが長い時間をかけてたどり着いた日本人への暖かくて厳しいメッセージを伝えてゆく。

以下に、ドナルド・キーンさんの読書記録を再掲する。

「110冊目 ドナルド・キーン「日本の面影」(NHK人間大学4月-6月;1992) 評価5」

2011年12月27日 07時44分34秒 | 一日一冊読書開始

12月26日(月):

130ページ 所要時間:5:35

著者70歳、コロンビア大学教授。速読どころか、お勉強をしてしまった。著者は先日89歳で、日本に骨を埋める意志で帰化(国籍取得)して、日本人となられた、<日本文学・文学史>の生き字引の碩学ドナルド・キーン大先生。

非常にわかりやすい説明で、頭にすらすら入ってくる。本の帯文「日本文学のさまざまな流れや作家と作品などの話を中心に、日本人の論理と感性、日本人の伝統文化と現代社会など、キーン教授が愛する「私の日本」を語る。」

目次:

第1回 日本と私=最初の出会いは『源氏物語』の翻訳(18歳)。中国語の勉強から日本語へ。1942年、海軍の日本語学校入学、11ヶ月集中授業後、海外で軍務。書類・日記の翻訳。沖縄戦は一番悲劇的体験。京都大学留学(2年間)。

第2回 「徒然草」の世界―日本人の美意識=随筆は、エッセイとは違い、東洋的な文学。徒然草243段は、ある家の壁に貼ってあった。今川了俊が発見、整理。暗示性(余情)、象徴主義。不規則性、いびつへの嗜好。偶数嫌い、7・5・3が好き。簡素(白木の美)。

第3回 能と中世文学=京都今熊野社での17歳の義満と11歳の世阿弥の出会いが決定的事件。義満の庇護。舞台装置は影向(ようごう)の松のみ。能の象徴性。シテ(中心人物)、ワキ(観衆のためにシテに質問するだけの人)、ツレ、子方;囃子方(笛、小鼓、大鼓、太鼓)、地謡(誰でもない8人)。能の台本「謡い」は多層的で素晴らしい文章(一番翻訳しにくい)。題材は『平家物語』の悲劇が多い。夢幻能(幽霊)と現在能(現実の人間)。世阿弥の時代の能は今の2倍のスピード。遅くなったのは、徳川時代の権威付けによる。;狂言=太郎冠者(頭のいい召使い)、大名(威張って失敗する人)、女性(全部悪人)、僧侶(エラクない)。面白さは、話の筋と独特の発声法。

第4回 芭蕉と俳句=芭蕉はキーン氏にとって最高の詩人。俳句は完成した詩型として世界で最も短い。芭蕉の俳句は、発句であって明治の俳句(正岡子規が発明)とは違う。紀行文もよい。非常に翻訳しにくい。俳句は、取り替えのできない言葉を用いるのが鉄則。ユーモア。俳句第二芸術論(桑原武夫)には反対。

第5回 西鶴の面白さ=中世の憂き世から江戸の浮き世へ。西鶴の一番は「好色物」だが義務教育ではNG。西鶴は写実主義的、近松はロマンティック。「町人物」のテーマは、金持ちになること。「武家物」は失敗。

第6回 近松と人形浄瑠璃=平安の傀儡子たちは、西アジアの外国人。クグツは外国語。近松は世界的な劇作家、世話物(普通の庶民の悲劇)が断然面白い。『曽根崎心中』の道行き「この世の名残り夜も名残り、死ににゆく身をたとふれば、仇しが原の道の霜、一足づつに消えてゆく、夢の夢こそ哀れなれ」は名文。万国共通でオというのは悲しい音。イは高い音で、むしろ華やか。

第7回 近代文学1―漱石と鷗外=二葉亭四迷(ロシア語翻訳家)の言文一致は大きい。漱石の「道草」は私小説だが、読むと本当に暗くなるので要注意。

第8回 近代文学2―谷崎と川端=谷崎は意地の悪いサディスティックな女性が好き。関東大震災で作風が変わる。「細雪」が最高峰。ノーベル賞を受賞すべき作家だった。川端はもともと前衛文学者、一番の傑作は「雪国」だが、何度も書き直している。男性をあまり書けない。キーン先生は谷崎・川端・三島と直接深く付き合っている。

第9回 近代文学3―太宰と三島=大宰の「斜陽」は20世紀日本文学の最高傑作のひとつ。40歳自殺。太宰と三島の本質は同じ。逆に三島は太宰を毛嫌い、作風が重ならないようにした。最高峰は「金閣寺」、最大の作品は「豊饒の海」四部作。45歳自殺。おそらく神武天皇以来、外国で最も知られてる日本人は三島由紀夫である。それは自決事件のせいではない。

第10回 日本人の日記から1―子規と一葉=日記文学というジャンルは日本だけ。「更級日記」「成尋阿闍梨母集」、阿仏尼「うたたね」、「とはずがたり」、芭蕉の紀行文。一葉の「たけくらべ」は傑作だが、日記も素晴らしい。23歳死去。子規は短歌・俳句よりも日記が最高にいい、「墨汁一滴」「病しょう六尺」、特に本音は「仰臥漫録」(自殺念慮まで記述)。

第11回 日本人の日記2―啄木、荷風、有島武郎=啄木は天才だったという他ない。啄木が焼き捨てるように遺言した「ローマ字日記」は鷗外・漱石を凌駕する面白さ・傑作。日記の比較だと「子規は近代人、啄木は現代人」。27歳病死。戦争非協力を貫いた荷風の日記「断腸亭日乗」。有島武郎は学習院で大正天皇のご学友。札幌農学校進学は周囲を驚かせた。有島の日記「観想録」

第12回 古典と現代―「源氏物語」を中心に=日本文学の際立った特徴①時間的継続性(時代的切れ目がない文学)、②源氏物語の影響力の巨大さex.源氏名。日本料理の席での美的宇宙の創造。手紙の料紙・墨の濃淡・字の形すべてにこだわる。<ますらおぶり>より<たおやめぶり>のほうが強い。

第13回 日本文学の特質=余情の文学。主観の文学。座の文学。美術との密接な関係。特殊性より普遍性が強い。

※12月27日(火)に見直して、追加・整理しました。参考になれば、うれしいです。

←現代社会で最も醜い生き物。朝日新聞のアイヒマン(ダニ野郎) 曽我豪「僕ちんは大して悪いことをしていない、権力者とお鮨一緒に食べただけ…、だってなにか僕ちんが偉くなった気がするんだもん」朝日新聞購読者激減の立役者!

←現代社会で最も醜い生き物。朝日新聞のアイヒマン(ダニ野郎) 曽我豪「僕ちんは大して悪いことをしていない、権力者とお鮨一緒に食べただけ…、だってなにか僕ちんが偉くなった気がするんだもん」朝日新聞購読者激減の立役者!