5月21日(火) 天気:晴れ 室温:27.7℃

きょうは 久し振りの歴史教室です。 4月は欠席しました。 今回は 出前講座ということで 姫路書写の

里・美術工芸館の学芸員の山本 和人さんを 講師に迎え ”生誕百年 清水公照の世界” を勉強しました。

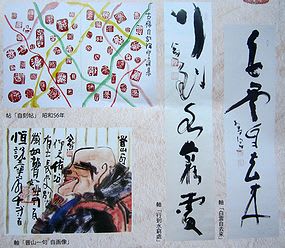

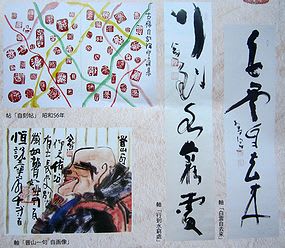

”人と作品 土に戯れ墨に遊ぶ” のパンフレットを 参考にして OHP映像で 説明されます。 パンフレット

は 平成23年4月の春季特別展示のときのものです。

清水公照は 明治44年 姫路市郊外の書写山麓に生まれ 昭和50年 東大寺別当に就任。 大仏殿の

昭和大修理を終え 落慶法要を行います。 講演は 別当以前、別当時代、長老時代に分けて 説明されます。

きのう 「まちなみガーデン」 相生を巡り 舟丘さん宅で 清水公照の器や書を見てきたばかりです。

しかし 本日の講師・山本さんが 舟丘さんを ご存知なのには 驚きました・・・。 舟丘さんは 有名人?

清水公照は 明治44年 姫路市郊外の書写山麓の村で 東道家の六男として生まれ 「睦治」 と名づ

けられました。 小学6年で 兄の勤める加西市の北条小学校へ転校し 16歳で 小野中学校を卒業後

東大寺塔頭宝厳院の清水公俊の下に 入寺しました。 これ以後 清水公照と名乗るようになります。

途中 いろいろあり ようやく 52歳で 東大寺幼稚園の園長に就任し 園児の作る紙粘土細工にヒント

を得て 「泥仏」 の創作を思い立ちます。 また 園児が描く大仏さんの絵に触発されて 墨絵を描くよう

になりました。

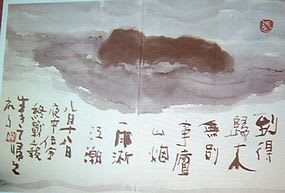

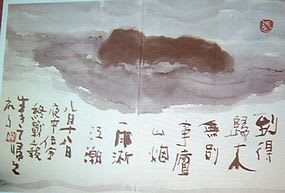

最も 初期の時代は まだ ほとんどが 書の作品で 墨画は それほど多くはありません。 書は 線が

細めで 勢いがあり 時にかすれが見られ 薄墨の作品もありあす。 この時代は 数多くの号を用い

ており 代表的なものとしては 「多炎佛」、「守拙」、「李庵」、「夢佛」 などがあります。

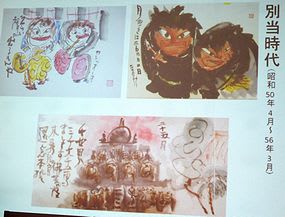

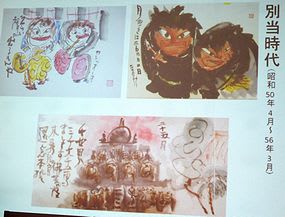

昭和54年 清水公照は 華厳宗管長、東大寺第二○七世別当に就任します。 折から 大仏殿昭和の

大修理の起工が 前年に始まったばかりの 大変な時期のことでした。 公照は その浄財集めに 全国を

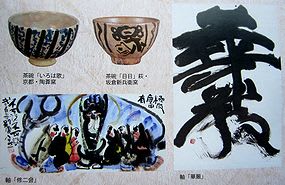

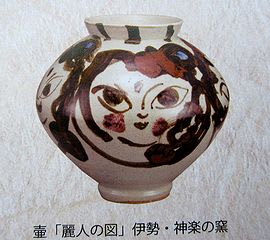

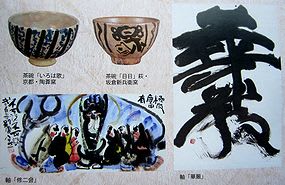

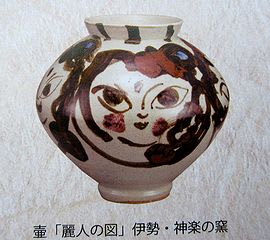

行脚する日々が始まりました。 ただ そうした東奔西走の多忙な毎日の中でも 各地の窯元に赴いて

土をひねり 絵付けをする遊戯三昧の心は 忘れませんでした。

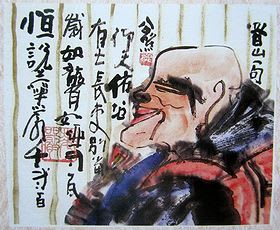

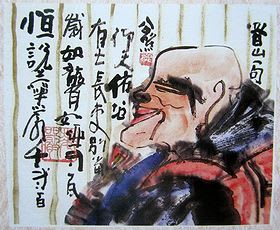

この時代は 書とともに 色鮮やかな墨画を多く生み出しました。 書は 厳しさがなくなり 力強さ

と 落着きのある書体へと変わっていきます。 また 泥佛や 陶芸作品への絵付けも 数多く行われ

ました。 印の数も飛躍的に 増えます。 昭和56年に 70歳を迎え 「古希叟」 の号が使われ この

号は 長老時代にまたがって 使用されています。

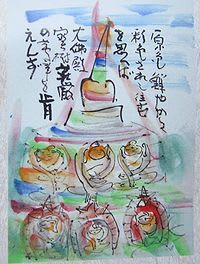

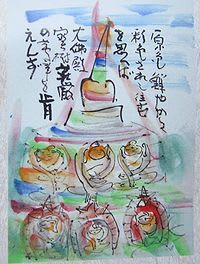

大仏殿の昭和大修理の大役を終えた翌年 別当を退任し 宝厳院長老となります。 しかし その後も

テレビ出演や 各地へ赴いての講演や揮毫等の多忙な日々は続き 書画、陶芸の作品制作にも 一層

励むようになりました。 平成元年 公照作品と 収集品の多くが 郷里の姫路市に寄贈され 美術工芸館

に常設展示されています。 清水公照は 同館の名誉館長も務め 88歳で 遷化しました。

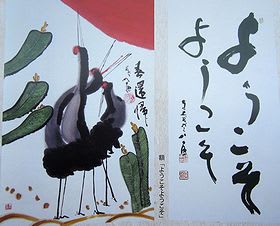

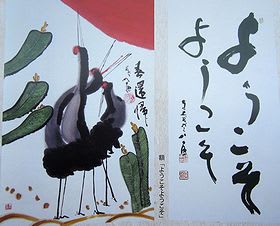

この時代は 書に さらなる落着きが加わり 枯淡の味わいがあります。 墨画は 様々な色墨を用い

て より華やかさを増していきます。 世界各地の様子を 鮮やかな色墨で 絶妙に描いた作品も 数多

くあります。 落款には 「東大長老公照」、「遊叟」、「泥公照」などがあります。

また 別に 「沙波」 という俳号を持っており 俳句を記したときには この号が 用いられています。

。。。。。。。 。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。

きょうは 久し振りの歴史教室です。 4月は欠席しました。 今回は 出前講座ということで 姫路書写の

里・美術工芸館の学芸員の山本 和人さんを 講師に迎え ”生誕百年 清水公照の世界” を勉強しました。

”人と作品 土に戯れ墨に遊ぶ” のパンフレットを 参考にして OHP映像で 説明されます。 パンフレット

は 平成23年4月の春季特別展示のときのものです。

清水公照は 明治44年 姫路市郊外の書写山麓に生まれ 昭和50年 東大寺別当に就任。 大仏殿の

昭和大修理を終え 落慶法要を行います。 講演は 別当以前、別当時代、長老時代に分けて 説明されます。

きのう 「まちなみガーデン」 相生を巡り 舟丘さん宅で 清水公照の器や書を見てきたばかりです。

しかし 本日の講師・山本さんが 舟丘さんを ご存知なのには 驚きました・・・。 舟丘さんは 有名人?

清水公照は 明治44年 姫路市郊外の書写山麓の村で 東道家の六男として生まれ 「睦治」 と名づ

けられました。 小学6年で 兄の勤める加西市の北条小学校へ転校し 16歳で 小野中学校を卒業後

東大寺塔頭宝厳院の清水公俊の下に 入寺しました。 これ以後 清水公照と名乗るようになります。

途中 いろいろあり ようやく 52歳で 東大寺幼稚園の園長に就任し 園児の作る紙粘土細工にヒント

を得て 「泥仏」 の創作を思い立ちます。 また 園児が描く大仏さんの絵に触発されて 墨絵を描くよう

になりました。

最も 初期の時代は まだ ほとんどが 書の作品で 墨画は それほど多くはありません。 書は 線が

細めで 勢いがあり 時にかすれが見られ 薄墨の作品もありあす。 この時代は 数多くの号を用い

ており 代表的なものとしては 「多炎佛」、「守拙」、「李庵」、「夢佛」 などがあります。

昭和54年 清水公照は 華厳宗管長、東大寺第二○七世別当に就任します。 折から 大仏殿昭和の

大修理の起工が 前年に始まったばかりの 大変な時期のことでした。 公照は その浄財集めに 全国を

行脚する日々が始まりました。 ただ そうした東奔西走の多忙な毎日の中でも 各地の窯元に赴いて

土をひねり 絵付けをする遊戯三昧の心は 忘れませんでした。

この時代は 書とともに 色鮮やかな墨画を多く生み出しました。 書は 厳しさがなくなり 力強さ

と 落着きのある書体へと変わっていきます。 また 泥佛や 陶芸作品への絵付けも 数多く行われ

ました。 印の数も飛躍的に 増えます。 昭和56年に 70歳を迎え 「古希叟」 の号が使われ この

号は 長老時代にまたがって 使用されています。

大仏殿の昭和大修理の大役を終えた翌年 別当を退任し 宝厳院長老となります。 しかし その後も

テレビ出演や 各地へ赴いての講演や揮毫等の多忙な日々は続き 書画、陶芸の作品制作にも 一層

励むようになりました。 平成元年 公照作品と 収集品の多くが 郷里の姫路市に寄贈され 美術工芸館

に常設展示されています。 清水公照は 同館の名誉館長も務め 88歳で 遷化しました。

この時代は 書に さらなる落着きが加わり 枯淡の味わいがあります。 墨画は 様々な色墨を用い

て より華やかさを増していきます。 世界各地の様子を 鮮やかな色墨で 絶妙に描いた作品も 数多

くあります。 落款には 「東大長老公照」、「遊叟」、「泥公照」などがあります。

また 別に 「沙波」 という俳号を持っており 俳句を記したときには この号が 用いられています。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます