2月 4日(火) 立春 天気:晴れ 室温:15.9℃

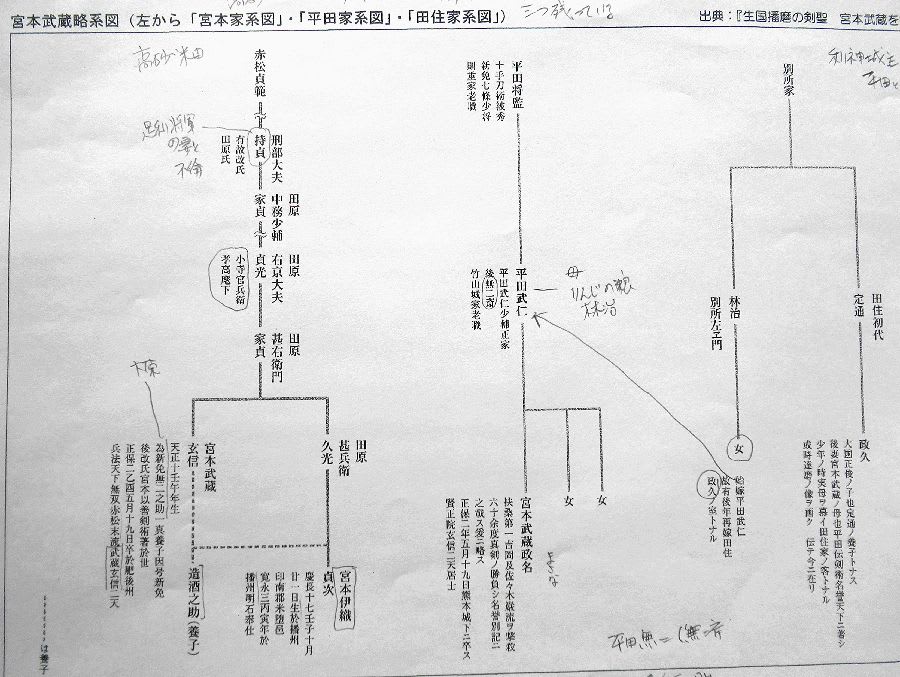

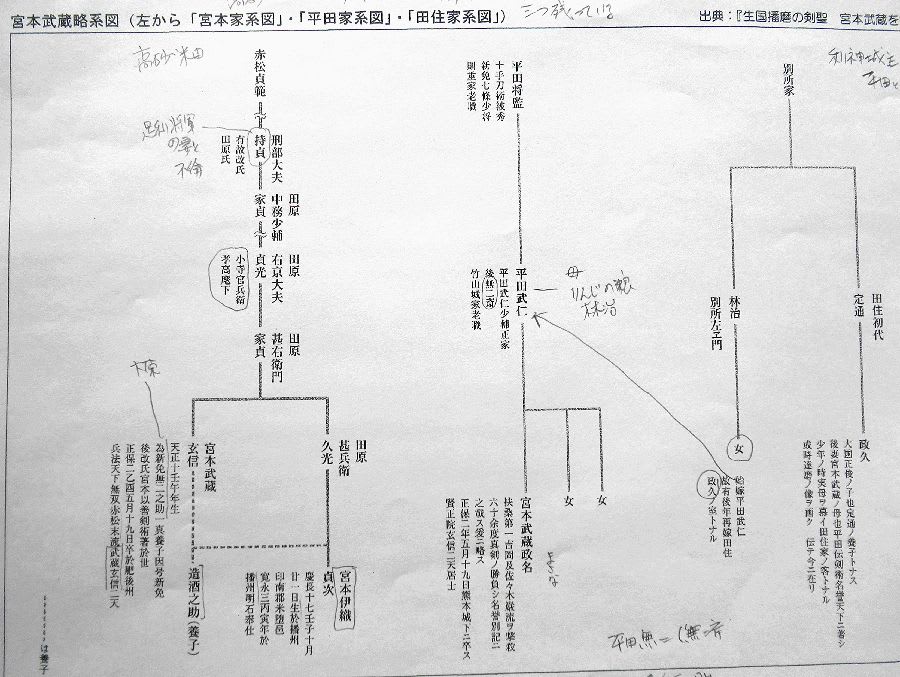

きょうは 公民館の歴史教室です。 今月は 元城郭研究室長 中川秀昭さんの 「宮本

武蔵の虚像と実像」 です。

宮本武蔵については 生誕地も 作州説、播州説(高砂)、播州説(太子町宮本)の

三説あり、一般には 吉川英治著 『宮本武蔵』 が 広く知られていますが お通が 架空

の人物だったり、大原の石碑には 武蔵が生まれる2年前に 父親とされる人物が 亡くな

っていたり 巌流島の決闘についても 違うことが書かれた書物もあり 疑問点が多く、

本当のことが分からないようです。

また いつの日か 宮本武蔵ゆかりの地(大原、平福、高砂)を 訪ねてみようと思います。

上の武蔵が描いた 「枯木鳴鵙図」の枝の中央に 虫が付いていて モズが それを食べよ

うとしている。 これは 武蔵が 常に 生死の境をさまよっていたことを 暗示している。

右の五輪書は 武蔵が書いた原本は 焼失したので 写本。 20歳の時 書いた 「兵道

鏡」 では 「円明流」 だったが 五輪書では 「二天一流」となっている。

※『五輪書』は

宮本武蔵の著した兵法書。武蔵の代表的な著作であり、剣術の奥義をまとめたといわれる。

寛永20年(1643年)から 死の直前の正保2年(1645年)にかけて、熊本県熊本市近郊の

金峰山にある霊巌洞で執筆されたとされる。

自筆本である原本は 焼失したと伝えられる。 写本は 細川家本を始め、楠家旧蔵本・九州

大学本・・などがある。 自筆本が 現存せず 写本間での相違も多いことや、武蔵の時代

よりも 後の価値観に基づく記述が多いことなどから、武蔵の死後に弟子が創作したという説もある。

書名の由来は 密教の五輪(五大)からで、それになぞらえて「地・水・火・風・空」の五巻に分かれる。

佐々木小次郎との巌流島での決闘は 武蔵が遅れてきて 決闘が始まり 武蔵が 木刀で

一撃で 小次郎を倒したということが 通説?になっていますが この決闘は 細川家公認の

試合で 武蔵は 遅れず 倒された小次郎は 死んでおらず 武蔵の弟子たちによって 殺され

たということが 「沼田家記」 に書かれているそうです。 細川家家臣の沼田は 立会人だった。

。。。。 。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。

。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。

。。。。

きょうは 公民館の歴史教室です。 今月は 元城郭研究室長 中川秀昭さんの 「宮本

武蔵の虚像と実像」 です。

宮本武蔵については 生誕地も 作州説、播州説(高砂)、播州説(太子町宮本)の

三説あり、一般には 吉川英治著 『宮本武蔵』 が 広く知られていますが お通が 架空

の人物だったり、大原の石碑には 武蔵が生まれる2年前に 父親とされる人物が 亡くな

っていたり 巌流島の決闘についても 違うことが書かれた書物もあり 疑問点が多く、

本当のことが分からないようです。

また いつの日か 宮本武蔵ゆかりの地(大原、平福、高砂)を 訪ねてみようと思います。

上の武蔵が描いた 「枯木鳴鵙図」の枝の中央に 虫が付いていて モズが それを食べよ

うとしている。 これは 武蔵が 常に 生死の境をさまよっていたことを 暗示している。

右の五輪書は 武蔵が書いた原本は 焼失したので 写本。 20歳の時 書いた 「兵道

鏡」 では 「円明流」 だったが 五輪書では 「二天一流」となっている。

※『五輪書』は

宮本武蔵の著した兵法書。武蔵の代表的な著作であり、剣術の奥義をまとめたといわれる。

寛永20年(1643年)から 死の直前の正保2年(1645年)にかけて、熊本県熊本市近郊の

金峰山にある霊巌洞で執筆されたとされる。

自筆本である原本は 焼失したと伝えられる。 写本は 細川家本を始め、楠家旧蔵本・九州

大学本・・などがある。 自筆本が 現存せず 写本間での相違も多いことや、武蔵の時代

よりも 後の価値観に基づく記述が多いことなどから、武蔵の死後に弟子が創作したという説もある。

書名の由来は 密教の五輪(五大)からで、それになぞらえて「地・水・火・風・空」の五巻に分かれる。

佐々木小次郎との巌流島での決闘は 武蔵が遅れてきて 決闘が始まり 武蔵が 木刀で

一撃で 小次郎を倒したということが 通説?になっていますが この決闘は 細川家公認の

試合で 武蔵は 遅れず 倒された小次郎は 死んでおらず 武蔵の弟子たちによって 殺され

たということが 「沼田家記」 に書かれているそうです。 細川家家臣の沼田は 立会人だった。

。。。。

。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。

。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。

。。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます