紅葉(黄葉)の美しい陣屋の村です。まずは準備体操をして 作業に取り掛かります。

栗の木広場の草刈り。 次回(2月)はここでたき火をしたいなあ。

竹林も整備。 整備をするとタケノコ採りがきてタケノコを採るので なかなか美竹林になりません。

でも すっきり片付きました。 いつでん正月がきてもよいです。

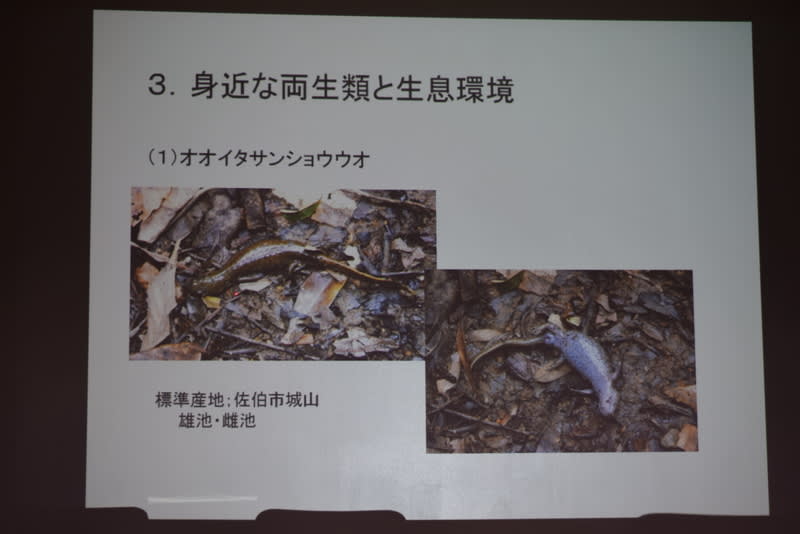

オオイタサンショウウオの保護池も掘り戻して 水が貯まるようにしました。 いつでん卵を産みに来ていいよ。

実は 今日 ヤマアカガエルの鳴き声が聞こえたので もーすぐかなあ と思ったのです。

お昼におでんをたらふく食べて 午後からは樹木札つけ。 3年前と5年前につけた名札が かなりくたびれています。

朽ちているのは取り外し 名前が薄くなっている札は 書き直しました。

今回は Mさんが樹木札については 難題を出しまして このケヤキの名札の書き手がなかなかいなかったのです。

難題というのは 名前(カタカナ表記)の横に 漢字でも書くこと。 図鑑をもってきていたのですが 字が小さいと分かりにくいのです。

で、スマホでググって拡大してもらって書きました。 欅(ケヤキ)です。

分からなかったのが エゴノキ えぐいという意味から来た名前なので 漢字が無いのかもしれません。

30枚ほどみなでワイワイ言いながら名札をつけました。 なんだか楽しい時間でした。

今回の 甘いもん。 おはぎ 少し大きめなのですが皆さん別腹で食べていただきました。

ありがとうございました。