「二度と 来ない 今日一日」と書かれた京都出町柳近くの寺の門前にある言葉。この言葉がなぜか胸に染み入る私の昨今。時は移ろいゆく…。

この1か月ほど、ある光景が気になっていた。あれは何だろう? ひょっともして、あれが「橘(たちばな)かな?」 自宅から車に乗り、石清水八幡宮の下宮にある駐車場に車を駐車し、歩いて1分ほどの京阪電車「石清水八幡宮駅」に向かう途中の民家に実っている小粒の蜜柑色(みかんいろ)の柑橘類。「あれが橘か?な?」 最近ネットなどで、「橘」について調べてみたら、やはり、おそらく橘だと思った。

橘(たちばな)は、京都御所の紫宸殿の正面にある「右近の橘、左近の桜」で有名だ。また、500円硬貨の裏面の左右に、橘のデザインがあしらわれてもいる。なぜ、紫宸殿の前に橘が位置するのか?桜は日本の古代から、国花的な花だから分かるのだが‥。

雛(ひな)飾りには、左に橘、右に桜がある。古来、京都の都は、北から南方向を見て、右左を呼んでいたので、現在でも、京都市の東を左京区、西を右京区としている。だから、紫宸殿の正面を南から北方向を見て、「右近の橘(左側)、左近の桜(右側)」と呼ばれる所以(ゆえん)。

いろいろ調べていくと、なぜ、京都御所に橘があり、五百円玉にも橘があるのか、少し分かってきた。世界に何百、何千種類とある柑橘(かんきつ)類だが、柑橘類の一つである「橘」は日本の固有種だった。古代より、日本の沖縄・九州・四国・本州西部など、西日本の海岸近くの山野に自生していた(原産地)のが橘だった。橘の別名は、「ヤマトタチバナ」「ニッポンタチバナ」。実や花よりも、松と同様に、常緑の葉が「永遠」を喩(たと)えることから喜ばれ、京都御所紫宸殿の前に古代から置かれている。ちなみに、「左近の桜」は、もともとは中国より伝来した梅(左近の梅)だったが、平安時代の初期に遣唐使を廃止し、国風文化が興隆し始めた頃に、「左近の桜」になったのだという。

小さな小粒の橘の実は、酸味が強く、蜜柑(みかん)のような食用には適さないので、ジャムやママネード、リキュールなどに加工して、一般に食用されている。まあ、柚子(ゆず)のように、鍋料理に垂らして使ったりもする。古代から、橘は薬としての薬効として用いられてきていた。お湯に橘の実を絞って、入れたりしていた。

―京都橘中学、高校、大学—校名の由来

京都市伏見区には京都橘中学・高校(私立)がある。また、京都市山科区には京都橘大学(4000人余りの学生数)がある。この学校のルーツは、1902年に設立された京都手芸学校にある。この京都手芸学校は、京都御所の西側にあった。京都御所紫宸殿の「右近の橘」(西側・左側)にちなんで、1967年に設立された大学名は「橘女子大学」、1989年には「京都橘女子大学」に改称。その後、2005年には、男女共学となり、「京都橘大学」(総合大学)となっている。また、中学・高校もかなり以前までは女子中・女子高だったが、男女共学となっている。京都橘高校は、特にサッカー部、バレーボール部、吹奏楽部が全国的な強豪校として有名だ。また、国公立大学や有名私立大学への進学も最近では躍進目覚ましい。

果物の種類も多く、美味しくて安い中国。その中国では、この日本の橘に大きさや形がそっくりな小粒の柑橘類もよく食べられている。私もこの冬の季節には買ってきてそれをよく食べていたが、小粒で甘く、一口で食べられる。

私の故郷、福井県南越前町の海岸べりの山野に、蜜柑(みかん)🍊がけっこう栽培されている。🍊の北限は、新潟県の佐渡島あたりまでだという。対馬暖流が日本海を流れているので、比較的温暖なのだ。蜜柑といえば、日本では、四国の愛媛県、近畿の和歌山県、、東海の静岡県が産地として有名だ。さまざまな種類の蜜柑があるが、そのルーツは中国。「温州(うんしゅう)蜜柑」ともよく呼ばれる蜜柑が日本の蜜柑のルーツと言われている。中国の東シナ海に面した浙江省の南部に温州市がある。私が暮らす福建省のすぐそばだ。このあたりで栽培されていた蜜柑が日本に伝わったとされる。

その蜜柑🍊、中国人も好んで食べるが、この冬は、特に人々の需要が多いようだ。この12月からの新型コロナオミクロン株の感染超爆発で、コロナに感染した人・感染している人が激増している。例えば、蜜柑の本場、浙江省では、省政府は、「1日の新規感染者数が100万人を超え、来月初めには、1日の感染者数が200万人にのぼるだろう」と発表した。この12月1日からの約1か月間余りで、中国全土の感染者総数は4億人近くになっているのではないかと推測もされている。

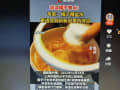

「ゼロコロナ政策」の廃止に伴い、コロナへの「自己管理・自己防衛・自己治療」となった中国では、風邪薬や解熱剤や解熱湿布などは、とっくに薬局では売り切れていて、購入することができず、入手することも困難な状況だ。このため、コロナに感染したら、この蜜柑🍊を煮て食べたら効用があると人々の間に広まっている。上記の写真にある中国のインターネット報道の動画では、次のテロップ(画面文字)が書かれていた。「試試、橘子煮水!—専家:橘子糖盐水! 更適合目前新冠用特点药/上海中医药大学 2022・12・8」(日本語訳:試して!試して! 蜜柑を水で、砂糖と塩を混ぜたものを、濃く煮たものを! 専門家は、"新型コロナに対する薬としてとても良い"と言っているよ。上海中国医学・薬科大学の専門家が‥」)

中国語では、蜜柑(みかん)🍊は、「橘子(ジュオズ)」と言う。

12月中旬頃、京都白川の柳並木の柳は、少し黄色くなりはじめていたが、下旬となりかなり黄色く紅葉してきている。京都石清水八幡宮のある男山の麓にある「石清水八幡宮五輪塔」。中世以前の五輪塔としては国内最大のものであり、国指定重要文化財に指定されてもいる。平安時代末期から鎌倉時代初期につくられたものとされるが、作者・詳しい時代は不明。

五輪塔は、5つの部分の石が積まれている。下から、①地塔、②水塔、③火塔、④風塔、⑤空塔と‥。言い伝えによると、平安時代末期頃、日宋貿易に携わっていた摂津尼崎の商人が、中国から帰国する途上、海上で嵐に巻き込まれ、あわや転覆かの時、石清水八幡宮に一心に祈ったところ、無事、日本本土にたどりつくことができたことに感謝して、この石塔を建立したと伝わる。このことから、ここの五輪塔は、「航海記念塔」とも呼ばれている。ここの五輪塔から男山を見ると、12月上旬からモミジの大木群の紅葉が本格化し、中旬には見頃となっていた、そして、今、下旬に、紅葉の時期は終わりをつげている。この石清水八幡宮にも、12月20日頃には初雪の粉雪が舞い散った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます