7/16 北海道旅行3日目 16:30頃、「地蔵岩」から元地海岸を南下、「桃台猫台展望台」へ行きました。

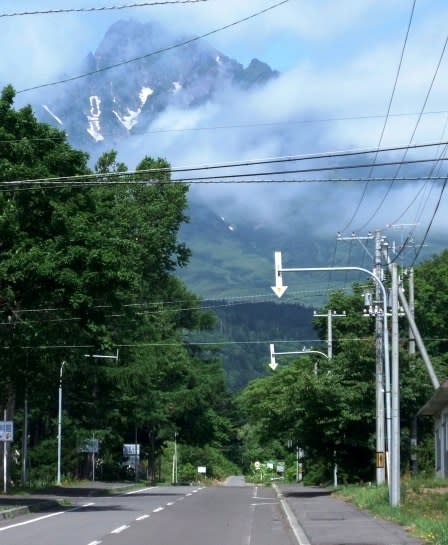

桃岩トンネルを西に出た辺りから南方向の景色です。

写真左手に駐車場、その海側に「桃台猫台展望台」、海には「猫岩」が見えています。

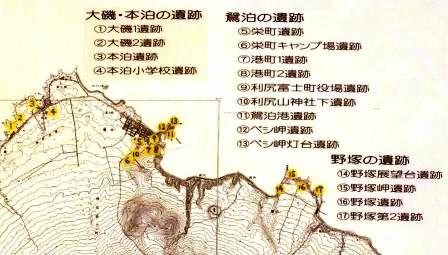

「桃台猫台展望台」付近の地図です。

海岸沿いの小高い山にある「桃台猫台展望台」からは、南西方向に「猫岩」、東北方向に「桃岩」を望みます。

又、すぐ南の「エンカマ」地区にはユースホステル、北には「元地漁港」があります。

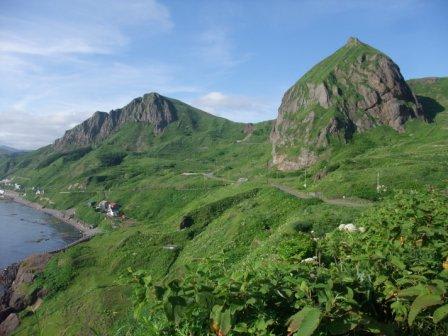

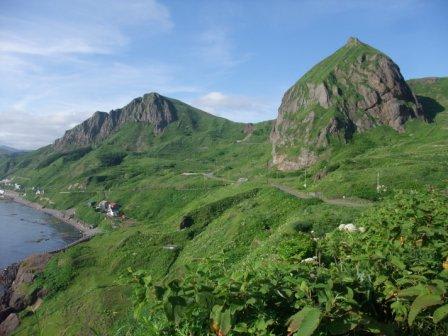

「地蔵岩」から海岸沿いの道を南に走ると「桃岩」が見えてきました。

北西方向から見た「桃岩」は、桃の形には見えません。

山上の「桃岩展望台」から見えた「桃岩」も、見る角度で様々な姿に見えていました。

「桃台猫台展望台」から見た「桃岩」と、北に伸びる元地海岸の景色です。

■「桃岩展望台」の案内板にあった桃岩の説明文を再掲載します。

*****************************************************************************************

桃岩

桃岩は、礼文島の地層では比較的新しい時代にできたもので、地下のマグマが地表部を押し上げ冷やされながら球状の巨大な岩体に成長したものです。表面にはタマネギの皮のような球状節理(板状節理)が取り巻き、表面のはがれ落ちた内部には、表面よりゆっくりと冷えていく速度の違いから柱のような柱状節理が見えます。

*****************************************************************************************

岩の表面がタマネギのようにはがれ落ちる「球状節理」を初めて知りました。

又、「北海道地質百選」のサイトに「むき出しになった潜在円頂丘 礼文島桃岩ドーム」のタイトルで、桃岩が出来た過程が分かりやすく説明されていました。

海底の地層に粘りの強い溶岩が球状に入り込み、冷えて固まる過程で球状節理が出来たとされています。

その後、地層が隆起、海岸近くの風化作用で周囲の地層がなくなり、球状の岩が残ったというのが桃岩誕生の物語のようです。

「桃台猫台展望台」にあった案内板です。

海岸にそそり立つ「桃台猫台展望台」を中心に、南の「猫岩」、北東の「桃岩」、 北の「地蔵岩」がイラストで描かれています。

■案内板に白い字で書かれている説明文です。

**************************************************

ここ桃台猫台展望施設からは、澄んだ海の青さの

日本海のほか海に向って右手には、高さ50Mの地蔵

岩、元地漁港、約70戸の家並みを望む。

また、左手には、外海に耳をそばだてて背を丸め

た猫の姿をした猫岩を望む。

背後には、高さ249.6Mの桃岩が、その威容を誇

り、桃岩に連なう岩盤状の頂きは、現在地が峡谷の谷

のイメージを与えてくれている。

**************************************************

標高50mの「桃台猫台展望台」から見上げる「桃岩」は、実に巨大でした。

桃岩の標高は249.5m、岩の最下部の標高は50~60mで、桃岩の高さは約200mと思われます。

フリー画像から拝借した桃のイラストです。

店頭に並ぶ桃は、右手の丸い桃ですが、先端のとがった桃は、絵本や、イラストでしか見た記憶がありません。

「桃岩」の様な桃をインターネットで探してみたら群馬県の「陣平農園」さんのサイトにありました。

「天津桃です。桃太郎さんの桃ですね。・・・」とあり、みごとに先端がとがった桃の写真が掲載されていました。

やはりこんな桃も本当にあったのですね。

桃岩トンネルの東側入口付近から山の上を見ると頂上が桃の形でした。

一瞬、「桃岩」かと車を止めて撮影しましたが、トンネルの西側にある桃岩とは違いました。

写真の下部には桃岩トンネルの東側の入口が見えています。

翌日、礼文島北西部で見た山の風景です。(礼文島北西部「澄海岬」の約1Km手前)

頂上がとがった山が並んでいます。(他に道路の向いにもありました)

これをご覧になって「桃の先端」より、「オッパイ」を連想される方も多いと思いますが、なぜこんな形の山が礼文島に出来たのかとても不思議です。

おもしろい名前でもつけて案内すると、人気の観光スポットになるのでは?

「桃台猫台展望台」から南方向を見下ろすと赤い屋根のユースホステルがあります。

その裏山に赤い鳥居の続く急坂の参道と、小さな神社がありました。

どことなく懐かしさを感じる景色です。

「桃台猫台展望台」から南方向の全景です。

向こうの「猫岩」を眺めていると、浅瀬でじっと魚をねらっているように見えました。

約600Km先の「猫岩」の高さは29mで、桃岩には遠く及びませんが、そばで見るとやはり巨大な岩のようです。

ズームで撮った「猫岩」です。

とがった両耳、まるい背中、偶然とはいえ、驚くような自然の造形です。

山の上にあるトレッキングの「桃岩コース」から見る「猫岩」の横に穴が空いている写真を掲載(9/25)しましたが、岩は見る角度で大きく変わってきます。

「桃岩」「猫岩」の両方が、みごとに見えるこの高台との位置関係もまた奇遇で、素晴らしい自然の造形でした。

お天気に恵まれた北海道旅行3日目もこれで終わり、早朝出発した稚内から利尻島一周、礼文島南部の観光と、よく動きまわった一日でした。

既に17:00、これから島の東北部にある民宿で一泊、翌日も礼文島の観光です。

桃岩トンネルを西に出た辺りから南方向の景色です。

写真左手に駐車場、その海側に「桃台猫台展望台」、海には「猫岩」が見えています。

「桃台猫台展望台」付近の地図です。

海岸沿いの小高い山にある「桃台猫台展望台」からは、南西方向に「猫岩」、東北方向に「桃岩」を望みます。

又、すぐ南の「エンカマ」地区にはユースホステル、北には「元地漁港」があります。

「地蔵岩」から海岸沿いの道を南に走ると「桃岩」が見えてきました。

北西方向から見た「桃岩」は、桃の形には見えません。

山上の「桃岩展望台」から見えた「桃岩」も、見る角度で様々な姿に見えていました。

「桃台猫台展望台」から見た「桃岩」と、北に伸びる元地海岸の景色です。

■「桃岩展望台」の案内板にあった桃岩の説明文を再掲載します。

*****************************************************************************************

桃岩

桃岩は、礼文島の地層では比較的新しい時代にできたもので、地下のマグマが地表部を押し上げ冷やされながら球状の巨大な岩体に成長したものです。表面にはタマネギの皮のような球状節理(板状節理)が取り巻き、表面のはがれ落ちた内部には、表面よりゆっくりと冷えていく速度の違いから柱のような柱状節理が見えます。

*****************************************************************************************

岩の表面がタマネギのようにはがれ落ちる「球状節理」を初めて知りました。

又、「北海道地質百選」のサイトに「むき出しになった潜在円頂丘 礼文島桃岩ドーム」のタイトルで、桃岩が出来た過程が分かりやすく説明されていました。

海底の地層に粘りの強い溶岩が球状に入り込み、冷えて固まる過程で球状節理が出来たとされています。

その後、地層が隆起、海岸近くの風化作用で周囲の地層がなくなり、球状の岩が残ったというのが桃岩誕生の物語のようです。

「桃台猫台展望台」にあった案内板です。

海岸にそそり立つ「桃台猫台展望台」を中心に、南の「猫岩」、北東の「桃岩」、 北の「地蔵岩」がイラストで描かれています。

■案内板に白い字で書かれている説明文です。

**************************************************

ここ桃台猫台展望施設からは、澄んだ海の青さの

日本海のほか海に向って右手には、高さ50Mの地蔵

岩、元地漁港、約70戸の家並みを望む。

また、左手には、外海に耳をそばだてて背を丸め

た猫の姿をした猫岩を望む。

背後には、高さ249.6Mの桃岩が、その威容を誇

り、桃岩に連なう岩盤状の頂きは、現在地が峡谷の谷

のイメージを与えてくれている。

**************************************************

標高50mの「桃台猫台展望台」から見上げる「桃岩」は、実に巨大でした。

桃岩の標高は249.5m、岩の最下部の標高は50~60mで、桃岩の高さは約200mと思われます。

フリー画像から拝借した桃のイラストです。

店頭に並ぶ桃は、右手の丸い桃ですが、先端のとがった桃は、絵本や、イラストでしか見た記憶がありません。

「桃岩」の様な桃をインターネットで探してみたら群馬県の「陣平農園」さんのサイトにありました。

「天津桃です。桃太郎さんの桃ですね。・・・」とあり、みごとに先端がとがった桃の写真が掲載されていました。

やはりこんな桃も本当にあったのですね。

桃岩トンネルの東側入口付近から山の上を見ると頂上が桃の形でした。

一瞬、「桃岩」かと車を止めて撮影しましたが、トンネルの西側にある桃岩とは違いました。

写真の下部には桃岩トンネルの東側の入口が見えています。

翌日、礼文島北西部で見た山の風景です。(礼文島北西部「澄海岬」の約1Km手前)

頂上がとがった山が並んでいます。(他に道路の向いにもありました)

これをご覧になって「桃の先端」より、「オッパイ」を連想される方も多いと思いますが、なぜこんな形の山が礼文島に出来たのかとても不思議です。

おもしろい名前でもつけて案内すると、人気の観光スポットになるのでは?

「桃台猫台展望台」から南方向を見下ろすと赤い屋根のユースホステルがあります。

その裏山に赤い鳥居の続く急坂の参道と、小さな神社がありました。

どことなく懐かしさを感じる景色です。

「桃台猫台展望台」から南方向の全景です。

向こうの「猫岩」を眺めていると、浅瀬でじっと魚をねらっているように見えました。

約600Km先の「猫岩」の高さは29mで、桃岩には遠く及びませんが、そばで見るとやはり巨大な岩のようです。

ズームで撮った「猫岩」です。

とがった両耳、まるい背中、偶然とはいえ、驚くような自然の造形です。

山の上にあるトレッキングの「桃岩コース」から見る「猫岩」の横に穴が空いている写真を掲載(9/25)しましたが、岩は見る角度で大きく変わってきます。

「桃岩」「猫岩」の両方が、みごとに見えるこの高台との位置関係もまた奇遇で、素晴らしい自然の造形でした。

お天気に恵まれた北海道旅行3日目もこれで終わり、早朝出発した稚内から利尻島一周、礼文島南部の観光と、よく動きまわった一日でした。

既に17:00、これから島の東北部にある民宿で一泊、翌日も礼文島の観光です。