特別展「ザシキワラシ」のパンフレットです。

遠野市博物館の玄関や、最初の展示コーナーにも同じ内容のポスターが掲示されていました。

「民話のふるさと」といわれる遠野には、たくさんの民話が残されて、「ザシキワラシ」もその一つのようです。

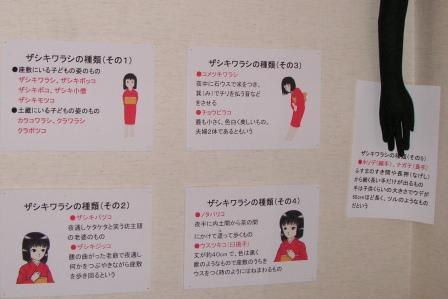

「ザシキワラシ」は、「座敷童子」と書き、岩手県を中心とした地方に伝わる子供の姿をした神様・精霊・妖怪のような存在と考えられているようです。

髪はオカッパで、赤い着物を着た女の子が「ザシキワラシ」のイメージとされていますが、他にも様々な説があるようです。

「佐々木喜善(きぜん)」の写真です。

「佐々木喜善」は、明治19年(1886)土淵村(遠野市土淵)に生まれ、文学を志し、早稲田大学文学科に学んでいました。

早稲田在学の時、まだ無名だった前田夕暮・水野葉舟・三木露風・石川啄木・北原白秋たちと交流がありました。

その頃、水野葉舟の紹介で柳田国男と知り合ったようです。

佐々木喜善が語った遠野地方の民話や、昔話を柳田国男の筆により「遠野物語」発表されました。

■「佐々木喜善(きぜん)」の写真の横にあった説明パネルを転記します。

「ザシキワラシの発見」

--小説「舘の家」から--

ザシキワラシという言葉が、初めて文字となって現れたのは、明治40年(1907)3月の「芸苑」に掲載された佐々木喜善(きぜん)の短編小説「舘の家」である。

この小説でザシキワラシは、二人の子供の会話に登場する。子供達は、外で自分の家にザシキワラシがいるという噂を聞き、しきりにおびえている。そして文中でザシキワラシは、真夜中に奥座敷で遊び、9・10歳くらいの子供のようなものだと紹介されている。

小説の後半は、この家が実は呪われた家で、家の主人が長生きできない伝統があることが明らかになる。ザシキワラシの恐怖は、あくまでも子供たちの抱く幻想にすぎず、真の恐怖は、当主の男性が早世するという呪われた血筋の恐怖であったということになる。

佐々木喜善によって、「ザシキワラシ」が、初めて世の中に登場したことは、あらためて評価されていいだろう。

「宮沢賢治」の宮沢賢治の写真パネルがありました。

又、その横に「宮沢賢治とザシキワラシ」のタイトルのパネルがありました。

宮沢賢治は、花巻地方の4話のザシキワラシの話を「ざしき童子のはなし」として雑誌に掲載し、それが「佐々木喜善」との出会いのきっかけとなったようです。

写真上中央にあるイラストで、女の子の頭に「黄金の玉」が描かれています。

■説明文を転記します。

「ザシキワラシの正体は「黄金の玉」か!?」

青森県五戸町地方では、家に付いている「黄金の玉」の精が凝ると子供の姿になって、時たま屋内や座敷に出るものだといい、そのワラシが、家の敷居をまたぐと家運が傾くとされている。黄金の玉なのでザシキワラシは「家の福神」であるという考え方がある。

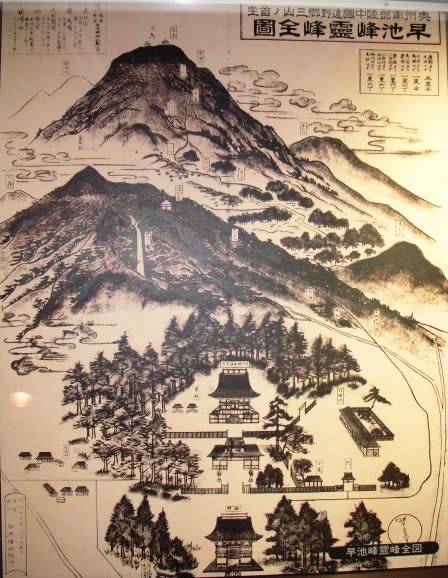

写真に向かって右上に早池峯神社の「座敷児童祈願祭」の祭壇が展示され、その下に女の子の姿をしたザシキワラシの人形が飾られていました。

■ザシキワラシの人形の前に展示されていた説明文を転記します。

「座敷児童祈願祭の由来」

早池峯神社では、昭和63年(1988)から「座敷児童祈願祭」が行われている。昭和58年(1983)新潟の事業家が早池峯神社に参詣し、帰り道の途中で自動車の後部が重くなり、不思議に思って、家に帰って宗教的職能者に祈祷をお願いしたところ、そばのミコにザシキワラシが憑依し自らの由来を語ったという。自分は早池峯神社のザシキワラシで、当分の間この家に住まわせてもらうため車に乗ってきたという。また自分には、たくさんの仲間がおり、大神の使いとして各地で活躍していると語ったという。

この事業家の会社は次第に繁盛するようになった。その後、早池峯神社でも社殿の大改修が行われ、その完成を機に毎年4月(現在は4月29日)に「座敷児童祈願祭」を催し、希望者にザシキワラシの「お姿」の人形を授与するようになった。神事の内容には「入魂の儀」という儀式がある。この日は、過去に授与された人も、ザシキワラシの「お里帰り」といって人形を持ち寄り、祭事に参加する。現在ではその評判から全国から多くの参拝者が訪れている。

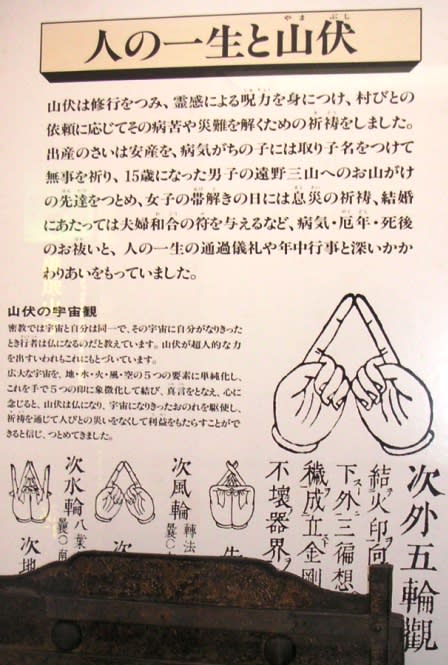

■ザシキワラシの様々な説がパネルに展示されていましたので以下に転記しました。

「佐々木喜善のザシキワラシのカード」

「奥州のザシキワラシの話」によって佐々木喜善は、いちやく有名になったが、それでザシキワラシの採集が終わったわけではない。いつの頃からか、喜善は膨大になっていく資料をカードで整理することを始めていた。

こうとたかたちで、遠野はもちろん、東北地方以外にザシキワラシの採集を広げようとしたのである。

大正13年(1924)3月の「郷土趣味」に、「ザシキワラシの話」を書いている。ザシキワラシの起源について、河童説に始まり、童形の人形や黄金の玉とする説を述べ、若葉の霊魂の例を引き、猿説も挙げて、諸説まちまちだとしたうえで、秋田の三吉さんの話に転じてゆくというザシキワラシの起源について追究した論考になっている。

続いて、同年6月の「人類学雑誌」に、「ザシキワラシの話」を発表する。これは、82話をザシキワラシの出現の仕方に注目した分類で紹介し、ザシキワラシのカードが多く利用されていることが確認できる。作成されたカードは、この報告に集約されたことがわかる。

「ザシキワラシとキジムナー」

キジムナー(キジムン)は、沖縄本島及び周辺の諸島で伝承されてきた樹木の精霊。樹木は、ガジュマルの古木であることが多い。体中が真っ赤な、赤髪の子どもの姿で現れると言われている。魚が好きで特に目玉を好む。夕食時にはかまどの火を借りに来るなど、人間とは近しい存在である。しかし、住みかの古木を切ったりするなど、ひとたび恨みを買えば、徹底的に祟られると伝えられる。

キジムナーに気に入られた家は栄え、反対に嫌われた家は滅びるとも伝えられる。

「奥州のザシキワラシの話」や「南島説話」でもキジムナーとザシキワラシの類似が指摘されている。

「ザシキワラシの仲間達」

ザシキワラシに似た形のもの、似た動作をするもの、性質が似ているもの、関連があるものについて、佐々木喜善は下記のものを紹介している。

・朝鮮半島のタイジュ(幼女の精霊)

・北海道アイヌ民族のアイヌカイセイ

(ボロボロになったアットウシという着物をまとい、就寝中にいたずらをする家屋の妖怪)

・ロシアのドウモイ(老人の姿の家屋の妖怪)

・ヨーロッパのアルプス地方のセルバン

・青森県八戸地方のアカテコなどの樹木の精

・沖縄県の樹木の精霊「キジムナー」

・秋田県の三吉神(童形で剛力な神)

・静岡県、愛知県のザシキボウズ・ザシキコゾウ

・石川県の枕返し

・徳島県のアカシヤグマ

他にオクナイサマやオシラサマなど家の神、カッパなどがある。

説明文がたくさんありましたが、読めば読むほど分らなくなるほど多くの説があります。