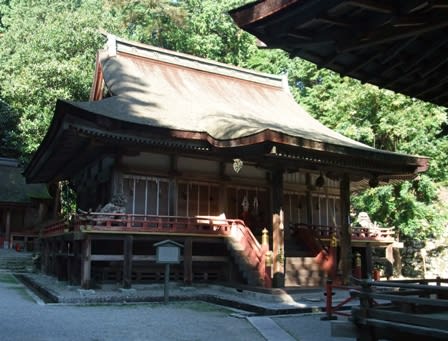

西本宮から楼門を出て参道を進むと鳥居がありました。

以前から鳥居の種類などの図で何度も見てきた「山王鳥居」を初めて見ることができました。

分かりやすく逆の道順で説明します。

西本宮の坂道の参道を登った先に鳥居が見えて来ます。

長い坂道に石が山型に並べられたものが連続していますが、何なのでしょうか?

道に降った雨が道の両端に導かれ、水たまりが出来ないように工夫されているのかとも思われます。

三角の飾りが付いた「山王鳥居」に近づいてきました。

鳥居の最上部の高さは、下に立つ人から推察して約8~9メートルでしょうか。

このデザインは、江戸時代以前からのものと推察されますが、現在の鳥居が造られたのは昭和15年(1904)だそうです。

「山王鳥居」に近づいてきました。

鳥居の上に山型の破風(合掌形の装飾板)が載せられ、神仏習合を表すと説明されていますが、よく見ると不思議な形ですが、意味がよく分かりません。

「山王」とは、霊山(比叡山)を守護する神霊のことで、東本宮祭神「大山咋神」を指すそうです。

山型の破風は、霊山を表現しているのでしょうか?

■鳥居の下に立札があり、転記します。

==========================================================================

「日吉社神道秘密記」惣合神門

於比内東向両大神宮拝念、関東諸国諸神祈念処、西向祈念問之

山王鳥居

日吉大社独特の鳥居で、東に向って伊勢の神宮を始め東日本の神々を西に向かっては西日本の神々をそれぞれ拝することができる。

滋賀県指定文化財

==========================================================================

裏側から見た鳥居です。

山型の破風と、その下の笠木に黒いストライプがあり、独特のイメージをつくっているようです。

以前から鳥居の種類などの図で何度も見てきた「山王鳥居」を初めて見ることができました。

分かりやすく逆の道順で説明します。

西本宮の坂道の参道を登った先に鳥居が見えて来ます。

長い坂道に石が山型に並べられたものが連続していますが、何なのでしょうか?

道に降った雨が道の両端に導かれ、水たまりが出来ないように工夫されているのかとも思われます。

三角の飾りが付いた「山王鳥居」に近づいてきました。

鳥居の最上部の高さは、下に立つ人から推察して約8~9メートルでしょうか。

このデザインは、江戸時代以前からのものと推察されますが、現在の鳥居が造られたのは昭和15年(1904)だそうです。

「山王鳥居」に近づいてきました。

鳥居の上に山型の破風(合掌形の装飾板)が載せられ、神仏習合を表すと説明されていますが、よく見ると不思議な形ですが、意味がよく分かりません。

「山王」とは、霊山(比叡山)を守護する神霊のことで、東本宮祭神「大山咋神」を指すそうです。

山型の破風は、霊山を表現しているのでしょうか?

■鳥居の下に立札があり、転記します。

==========================================================================

「日吉社神道秘密記」惣合神門

於比内東向両大神宮拝念、関東諸国諸神祈念処、西向祈念問之

山王鳥居

日吉大社独特の鳥居で、東に向って伊勢の神宮を始め東日本の神々を西に向かっては西日本の神々をそれぞれ拝することができる。

滋賀県指定文化財

==========================================================================

裏側から見た鳥居です。

山型の破風と、その下の笠木に黒いストライプがあり、独特のイメージをつくっているようです。