10月11~12日に行った石見旅行最後のスポットです。

益田市の東端に近い鎌手海岸にある「唐音の蛇岩」を見に行きました。

不思議な「唐音の蛇岩」のある鎌手海岸の入江です。

天気にも恵まれ、奇岩が続く海岸や、海の色がとにかくきれいでした。

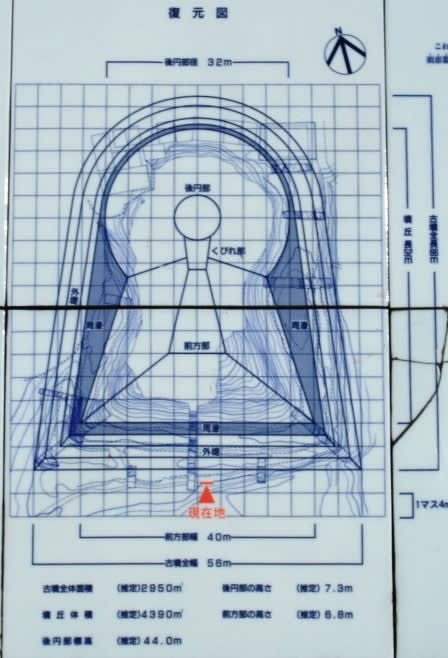

「唐音の蛇岩」がある鎌手海岸周辺の地図で、山陰本線の鎌手駅や、国道9号線が見えます。

国道9号線から海岸に沿った道を進むと「唐音の蛇岩」の駐車場(緑の丸印)に着きます。

鎌手海岸の駐車場に「唐音水仙公園案内板」がありました。

この一帯を水仙の花の名所にする活動状況が書かれています。

「平成元年より毎年10アール増殖」とあり、植えた水仙の球根は平成15年で百万球にもなるようです。

小さな半島を横切るように「唐音の蛇岩」も描かれています。

駐車場から海岸への道は、整備された下り道から始まります。

少し歩くと景色が開け、道の向こうに海岸が見えてきます。

向って左の山裾の木や草が切り取られ、水仙が植えられているようです。

美しい水仙の花畑は、天気の良い冬が見頃です。

訪れた10月には、この一帯にツワブキの黄色い花がたんさん咲いていました。

入江の左側の景色です。

手前に砂浜があり、浅い海の底がきれいに見えていました。

こちらを向いた二匹のワニに見える中央の岩、その右手にタコのように見える岩があります。

入江の右側の景色です。

荒々しい奇岩の続く絶景の海岸です。

北北西方向に島影が見えました。

島影をズームで撮ってみました。

山頂には灯台も見えます。

調べてみると「高島」と言う無人島で、1975年まで人が住む島だったようです。

一つ西側の入江の景色です。

向って右手の大きな岩場に釣をする人が並んでいます。

左手は、上の地図にも見える「魚待ノ鼻」[うおまちのはな]です。

左隅に灯台の頭がのぞいています。

灯台がよく見える場所に移動して撮った写真です。

一段と荒々しい奇岩の海岸です。

向こうにかすかに山が見えています。

山影は、南西の方向ですが、いったいどこの山だったのでしょうか?

一見、道のように見える一段低い細長く続く岩が、「唐音の蛇岩」です。

黒っぽい岩の地層が90度傾き、両側の岩より風化して帯状に低くなったものと思われます。

先に見える白い案内標識には「国指定天然記念物 唐音の蛇岩」と書かれていました。

「唐音の蛇岩」の先に見えるのは、南西方向の「魚待ノ鼻」です。

■近くにこの「唐音の蛇岩」の案内板があり、転記します。

==========================================================================

国指定天然記念物 唐音の蛇岩

指定昭和十一年十二月十六日

唐音海岸の一帯は今から約一億年前の白亜紀後期の阿武層群に属する石英粗面岩からなる隆起海蝕台地ですがその中を幅 1mほどの安山岩脈が屈曲しながら北東の方向ヘ貫き、途中から入江に没して再び対岸ではいあがっています。この岩脈があたかも岩盤の上に横たわる大蛇のようであることとから「唐音の蛇岩」と呼ばれています。

また、唐音の北約300mのところにある松島にも、同じ時代に形成されたものと考えられる安山岩脈が露出しています。

益田市には、このほかに「鑪崎及び松島の磁石石(飯裏町)」が貴重な地質鉱物として島根県の天然記念物に指定されています。

平成十年三日

益田市教育委員会

==========================================================================

写真に向って左下から黒い岩「唐音の蛇岩」が、北東方向の海に向って伸びています。

案内板の説明では向こうの岸までこの「唐音の蛇岩」が続いているようです。

奇岩に挟まれた海には潮が渦を巻き、激しい波しぶきがあがっていました。

海岸の景色がとても美しく、期待以上のスポットでした。

益田市の東端に近い鎌手海岸にある「唐音の蛇岩」を見に行きました。

不思議な「唐音の蛇岩」のある鎌手海岸の入江です。

天気にも恵まれ、奇岩が続く海岸や、海の色がとにかくきれいでした。

「唐音の蛇岩」がある鎌手海岸周辺の地図で、山陰本線の鎌手駅や、国道9号線が見えます。

国道9号線から海岸に沿った道を進むと「唐音の蛇岩」の駐車場(緑の丸印)に着きます。

鎌手海岸の駐車場に「唐音水仙公園案内板」がありました。

この一帯を水仙の花の名所にする活動状況が書かれています。

「平成元年より毎年10アール増殖」とあり、植えた水仙の球根は平成15年で百万球にもなるようです。

小さな半島を横切るように「唐音の蛇岩」も描かれています。

駐車場から海岸への道は、整備された下り道から始まります。

少し歩くと景色が開け、道の向こうに海岸が見えてきます。

向って左の山裾の木や草が切り取られ、水仙が植えられているようです。

美しい水仙の花畑は、天気の良い冬が見頃です。

訪れた10月には、この一帯にツワブキの黄色い花がたんさん咲いていました。

入江の左側の景色です。

手前に砂浜があり、浅い海の底がきれいに見えていました。

こちらを向いた二匹のワニに見える中央の岩、その右手にタコのように見える岩があります。

入江の右側の景色です。

荒々しい奇岩の続く絶景の海岸です。

北北西方向に島影が見えました。

島影をズームで撮ってみました。

山頂には灯台も見えます。

調べてみると「高島」と言う無人島で、1975年まで人が住む島だったようです。

一つ西側の入江の景色です。

向って右手の大きな岩場に釣をする人が並んでいます。

左手は、上の地図にも見える「魚待ノ鼻」[うおまちのはな]です。

左隅に灯台の頭がのぞいています。

灯台がよく見える場所に移動して撮った写真です。

一段と荒々しい奇岩の海岸です。

向こうにかすかに山が見えています。

山影は、南西の方向ですが、いったいどこの山だったのでしょうか?

一見、道のように見える一段低い細長く続く岩が、「唐音の蛇岩」です。

黒っぽい岩の地層が90度傾き、両側の岩より風化して帯状に低くなったものと思われます。

先に見える白い案内標識には「国指定天然記念物 唐音の蛇岩」と書かれていました。

「唐音の蛇岩」の先に見えるのは、南西方向の「魚待ノ鼻」です。

■近くにこの「唐音の蛇岩」の案内板があり、転記します。

==========================================================================

国指定天然記念物 唐音の蛇岩

指定昭和十一年十二月十六日

唐音海岸の一帯は今から約一億年前の白亜紀後期の阿武層群に属する石英粗面岩からなる隆起海蝕台地ですがその中を幅 1mほどの安山岩脈が屈曲しながら北東の方向ヘ貫き、途中から入江に没して再び対岸ではいあがっています。この岩脈があたかも岩盤の上に横たわる大蛇のようであることとから「唐音の蛇岩」と呼ばれています。

また、唐音の北約300mのところにある松島にも、同じ時代に形成されたものと考えられる安山岩脈が露出しています。

益田市には、このほかに「鑪崎及び松島の磁石石(飯裏町)」が貴重な地質鉱物として島根県の天然記念物に指定されています。

平成十年三日

益田市教育委員会

==========================================================================

写真に向って左下から黒い岩「唐音の蛇岩」が、北東方向の海に向って伸びています。

案内板の説明では向こうの岸までこの「唐音の蛇岩」が続いているようです。

奇岩に挟まれた海には潮が渦を巻き、激しい波しぶきがあがっていました。

海岸の景色がとても美しく、期待以上のスポットでした。