1月3日に因島を訪れ、歴史スポットを観光した続きです。

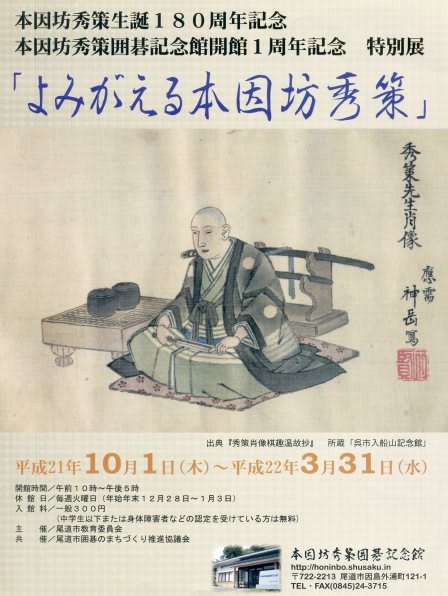

白滝山から「因島水軍城」のふもとにある「尾道市因島史料館」に行き、意外な展示品に遭遇しました。

江戸時代末期に白滝山で開かれた宗教「一観教」の開祖一観(柏原伝六)の肉筆と思われる書が展示されていました。

中央に豪放に書かれた文字と、江戸時代の絵とは思えない目と鼻が印象的な自画像で、鏡で見た自身の顔の特徴を意識して書いたのでしょうか。

■書の文章を転記します。間違いがあればご容赦下さい。(?-不明の文字)

==================================================================================

釈迦如来

一観音

我坒ヲ生ヲ受ル?四十二年

時来ル哉霜月六日夜アケノ

明星出ル時身心

ダツクウシテ法海ニ満ル

是[コノ]時

大涅槃之恐ヲ

開光明十方ニ

照ス天上天下ノ一心聖體ト成テ

亦坒示現シテ法身トナリ

右ニカキシルスガ如シ我名改テ

観音道一観トス

干時文政十丁亥初夏

四十七才書之

==================================================================================

◆ちょっとあやしい現代訳です。

42歳の11月6日夜明け、ついに悟りの境地に至る。

(霊的な啓示を受け、悟りを開いたと思われる場面はよく解らないため省略します)

真理(法)の身となり、「観音道一観」と名を改める。

文政10年(1827年)初夏、47歳の時、これを書きしるす。

==================================================================================

一観が、白滝山の観音堂に籠り、新しい宗教を開いた場面が生き生きと書かれています。

白滝山に石仏が次々と作られ、信者も広がっていた頃の自信にあふれた一観の心情が伝わってくるようです。

この書は、一観(柏原伝六)が、文政10年(1828年)3月15日広島の獄舎で病死(毒殺説あり)した前年のもので、悲しい結末を想うと、人の世のはかなさを感じてしまいます。

一観の書は、玄関側の壁に展示され、横に白滝山の写真と説明文がありましたが、残念ながら読めていません。

上記の書ではキリスト教の片鱗は感じませんが、一観教は、儒教・仏教・神道・キリスト教の四教を融合したものとされています。

十字架を手にしたマリア観音像まで作り、禁令のキリストに関わる布教活動をしていた教祖一観は、当然危険なことは知っていたはずです。

それ以前に、「なぜこの江戸末期の因島でキリスト教を知っていたのか?」も謎です。

神の啓示と言えばそれまでですが・・・。

隠れキリシタンのうわさもある一観教の謎には興味が尽きません。

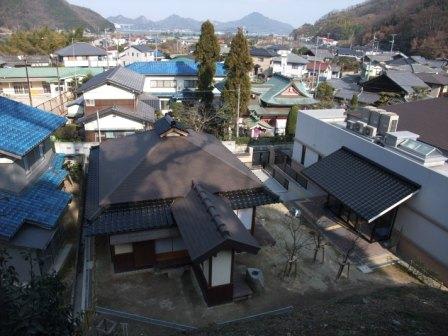

正面の建物は、一観の書が展示されている「因島史料館」です。

山頂に見えるのは「因島水軍城」で、向かって右手の道から登って行きます。

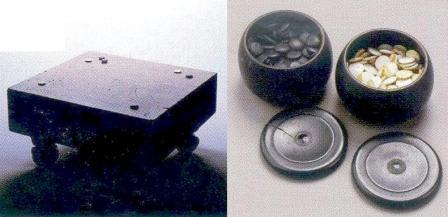

「因島史料館」の展示は、瀬戸内の漁業などの民俗資料、古代遺跡の遺物、当地出身の偉人など興味深いもので、次の掲載とします。

白滝山から「因島水軍城」のふもとにある「尾道市因島史料館」に行き、意外な展示品に遭遇しました。

江戸時代末期に白滝山で開かれた宗教「一観教」の開祖一観(柏原伝六)の肉筆と思われる書が展示されていました。

中央に豪放に書かれた文字と、江戸時代の絵とは思えない目と鼻が印象的な自画像で、鏡で見た自身の顔の特徴を意識して書いたのでしょうか。

■書の文章を転記します。間違いがあればご容赦下さい。(?-不明の文字)

==================================================================================

釈迦如来

一観音

我坒ヲ生ヲ受ル?四十二年

時来ル哉霜月六日夜アケノ

明星出ル時身心

ダツクウシテ法海ニ満ル

是[コノ]時

大涅槃之恐ヲ

開光明十方ニ

照ス天上天下ノ一心聖體ト成テ

亦坒示現シテ法身トナリ

右ニカキシルスガ如シ我名改テ

観音道一観トス

干時文政十丁亥初夏

四十七才書之

==================================================================================

◆ちょっとあやしい現代訳です。

42歳の11月6日夜明け、ついに悟りの境地に至る。

(霊的な啓示を受け、悟りを開いたと思われる場面はよく解らないため省略します)

真理(法)の身となり、「観音道一観」と名を改める。

文政10年(1827年)初夏、47歳の時、これを書きしるす。

==================================================================================

一観が、白滝山の観音堂に籠り、新しい宗教を開いた場面が生き生きと書かれています。

白滝山に石仏が次々と作られ、信者も広がっていた頃の自信にあふれた一観の心情が伝わってくるようです。

この書は、一観(柏原伝六)が、文政10年(1828年)3月15日広島の獄舎で病死(毒殺説あり)した前年のもので、悲しい結末を想うと、人の世のはかなさを感じてしまいます。

一観の書は、玄関側の壁に展示され、横に白滝山の写真と説明文がありましたが、残念ながら読めていません。

上記の書ではキリスト教の片鱗は感じませんが、一観教は、儒教・仏教・神道・キリスト教の四教を融合したものとされています。

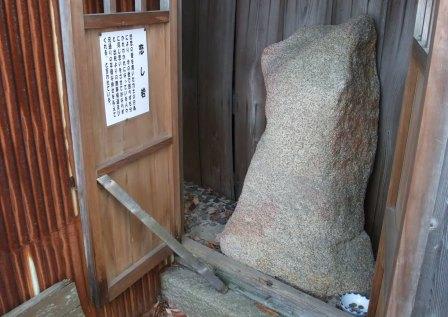

十字架を手にしたマリア観音像まで作り、禁令のキリストに関わる布教活動をしていた教祖一観は、当然危険なことは知っていたはずです。

それ以前に、「なぜこの江戸末期の因島でキリスト教を知っていたのか?」も謎です。

神の啓示と言えばそれまでですが・・・。

隠れキリシタンのうわさもある一観教の謎には興味が尽きません。

正面の建物は、一観の書が展示されている「因島史料館」です。

山頂に見えるのは「因島水軍城」で、向かって右手の道から登って行きます。

「因島史料館」の展示は、瀬戸内の漁業などの民俗資料、古代遺跡の遺物、当地出身の偉人など興味深いもので、次の掲載とします。