南ドイツ・スイス旅行5日目(2013/6/22)、ベルニナ・エクスプレスの車窓の風景の続きです。

ベルニナ線の地図-1です。

前回紹介した、「ラーゴ・ビアンコ(白い湖)」付近に続き、今回は少し南下したアルプ・クリューム駅付近の風景です。

地図にもあるように、ラーゴ・ビアンコを過ぎるとベルニナ線は、車道と大きく離れて渓谷沿いの急斜面を蛇行しながら下っていきます。

蛇行する列車の車窓には深い渓谷や、対岸にそびえる山々の雄大な風景が繰り返し現れてきます。

ベルニナ・エクスプレス後半は、ベルニナ線の最高地点とされるラーゴ・ビアンコ湖畔のオスピッツオ・ベルニナ駅(標高2253m)から終点のイタリア・ティラーノ駅(標高441m)までの標高差約1800mを下って行く旅です。

地図の中央の破線で囲んだ部分が下段の地図-2となります。

ベルニナ線の中間付近の地図-2です。(上段の地図-1で、破線で囲まれた部分)

ラーゴ・ビアンコを南下したアルプ・クリューム駅付近と、さらに南下したカデラ駅付近は、急斜面を何度も蛇行して下る線路が見えます。

ラーゴ・ビアンコ(標高約2250m)の南端から南のポスキアーヴォ駅(標高1014m)まで直線距離で約8Km、標高差1.2Kmと、想像を超える急傾斜の鉄道建設だったことがうかがえます。

アルプ・クリューム駅周辺の破線で囲んだ部分は、下記に掲載する地図-3となります。

ラーゴ・ビアンコを過ぎると、渓谷の対岸に左右の峰に挟まれたバリュ氷河が見えてきました。

右手奥の白い峰がピーツ・バリュ、その手前にピーツ・カンブレーナ、左手の峰がピーツ・ヴァルナの雄大な風景です。(地図-2参照)

添乗員さんから中央の積雪した辺りがパリュ氷河と教えられましたが、氷河のイメージがわいてこないのが正直な感想です。

斜面の下の先端に逆三角形の見たこともない不思議な施設が三基見えてきました。

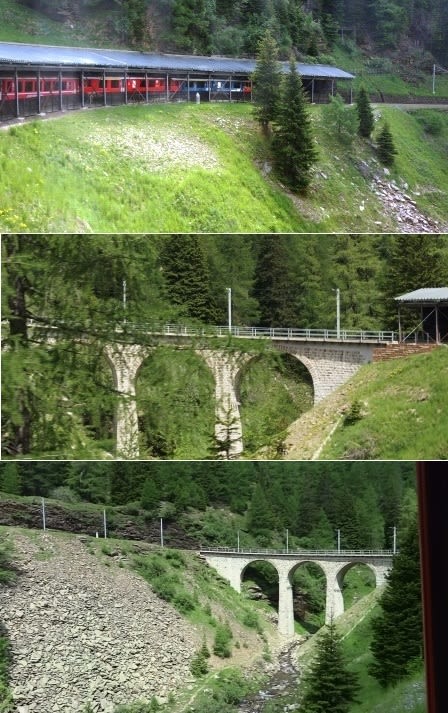

写真上段は、蛇行して下った列車が逆三角形の施設のそばを通過する時の写真です。

写真右側に見える先頭近くの赤い車両は、左方向に進み、逆三角形の施設の向こうの斜面の下を走っているようです。

写真下段は、イタリア・ティラーノ駅からバスで引き返す途中、ラーゴ・ビアンコ付近で道路脇の斜面の上を撮った風景です。

逆三角形の施設は、同じように道路の斜面の上に並べて据えつけられています。

この謎の施設を推測するに、線路や、道路の上の断崖から積雪が崩れ落ちるのを防ぐ目的で作られていたのかも知れません。

しかし、防護柵ならともかく、この不思議な構造に興味がそそられます。

パリュ氷河の下をズームで撮った風景です。

氷河から解け出た水で、たくさんの滝が随所に見られる絶景でした。

パリュ氷河の左手にピーツ・ヴァルナがそびえ、その下にエメラルドグリーンの湖「ラグ・ダ・パリュ」が美しく輝く風景です。

湖には小さな島が浮かび、湖畔で過ごしたくなるのどかな風景です。

写真上段は、「ラグ・ダ・パリュ」の全景です。

意外にも小島の左手には堤防が見え、美しい湖は、人口湖のようでした。

写真下段は、小島の右手付近の風景です。

小島には風変わりな形の小屋(1)、右手には湖の奥を流れる川と、湖を遮るように砂州(2)が形成されているようです。

川の下流をよく見ると、そこにも堤防(3)が造られていました。

大自然の中で美しく輝く湖が、人の手で造られていたことは、意外でした。

アルプ・クリューム駅や、ラグ・ダ・パリュ付近の地図-3です。

急斜面に敷設された線路の蛇行がこれほどすざましいものだったことに驚きます。

世界的に急こう配の地形の鉄道には二本レールの間に歯車とかみ合うラックレールを加えたラック式鉄道が採用されていますが、ベルニナ線では連続した急カーブで対応しているようです。

多くの旅客が安全にゆったりと、雄大なアルプスの風景を楽しみたいと願っているなら、連続する急カーブを蛇行して走らせ、列車の左右の車窓から雄大な風景を繰り返し見せられると言う素晴らしい発想が込められているようです。

右端の星印は、次に紹介する急カーブに造られたアーチ橋の場所です。

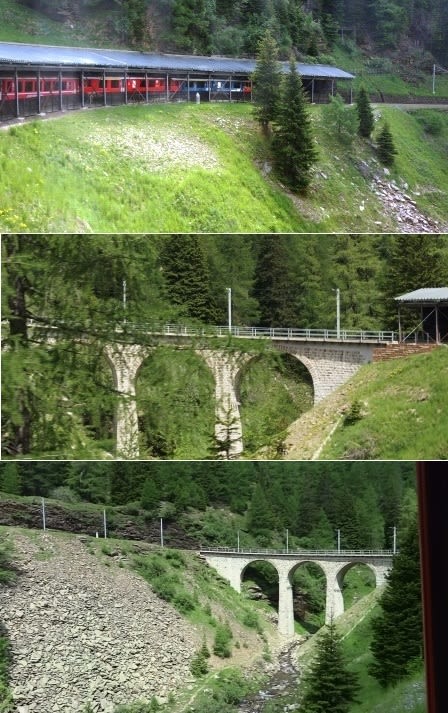

写真上段は、急カーブのアーチ橋を通過する時、前方の車両がカーブを過ぎた雪囲いのトンネルの下を走る風景です。

写真中段は、急カーブを過ぎ、アーチ橋を振り返った風景で、右端に雪囲いのトンネルも見えます。

写真下段は、更に急カーブを過ぎて見た、谷川にかかるオシャレなアーチ橋の全景です。

急カーブの雰囲気をご紹介するつもりでしたが、急カーブに差し掛かる直前の風景が撮れてなく、イメージを伝えられなく残念です。

最初に急カーブが連続するアルプ・クリューム駅付近と、次に急カーブが連続するカデラ駅付近の間にあるカヴァグリア[Cavaglia]駅の風景です。

この辺りは、一旦なだらかな地形になり、黄色いタンポポの咲く草原が広がり、三階建ての駅舎の屋根の左手後方には細く落ちる滝も見えます。

カデラ駅が近づき、再び急斜面を下る前の風景です。

はるか南にポスキアーヴォ湖(地図-1参照)を見下ろし、渓谷には多くの人家が続いています。

写真下段は、写真上段の左下に見える屋根を拡大したもので、扁平な石を魚のウロコのように並べて葺いた珍しい屋根でした。

眼下の町を走る時、添乗員さんからこの地方に多く作られている屋根と教えられたものです。

四国の山間部や、佐田岬半島などで、扁平な石を積んだ石垣を見た記憶がよみがえりました。

地層が圧縮され高い山ができる地方の独特な石材かも知れません。

カデラ駅付近を下りながら見た東方向の風景です。

森林限界を超えた岩山が荒々しくそびえ、その下に教会のある村を見下ろす雄大な風景です。

googleの地図によると、この山は、ザッサールプ(Mt.Sassalb)とあり、山のすぐ後方は、イタリアとの国境です。

地図-2にあるように、ここでも4ヶ所の急カーブを蛇行しながら下り、この風景も次第に高度を下げながら何度も眺めることができました。

眼下の村は、まだ標高1000mを超える高さですが、ベルニナ・エクスプレスの旅の終点はあとわずかです。