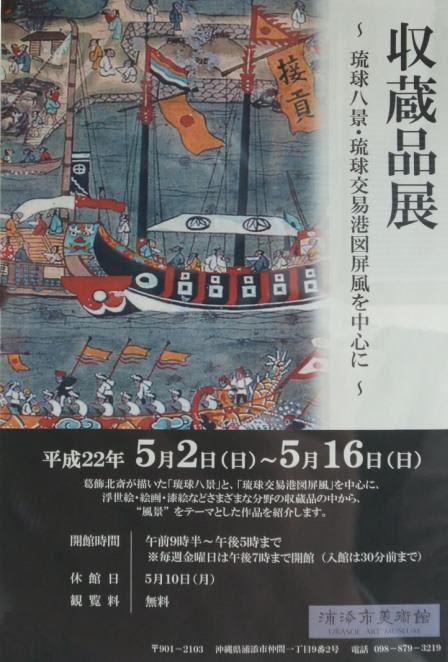

5月8沖縄「浦添市美術館」の収蔵品展、葛飾北斎の「琉球八景」の続きで、残り4作をご紹介します。

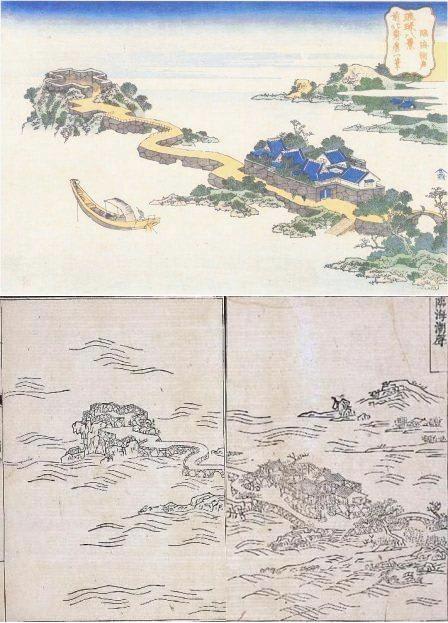

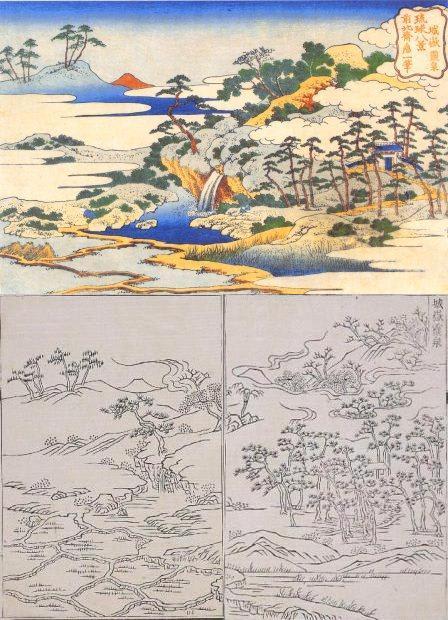

前回も書きましたが、北斎が、「琉球八景」を描く時に参考にした「周煌」の絵を下段に並べていますので比較してご覧下さい。

この上下の絵は、「旬崖夕照[じゅんがいせきしょう]」で、那覇市の海岸にある「波上宮」です。

北斎が描き加えた舟の辺りは、埋め立てられていますが、最も分かりやすい場所です。

波上宮は、案内板によると1368年(室町時代)(三山時代の中山察度王統の頃)、薩摩の頼重上人が波上宮の別当寺波上山護国寺を開山したことが始まりとし、熊野神社の伊弉冊尊、速玉男尊、事解男尊を祀っています。

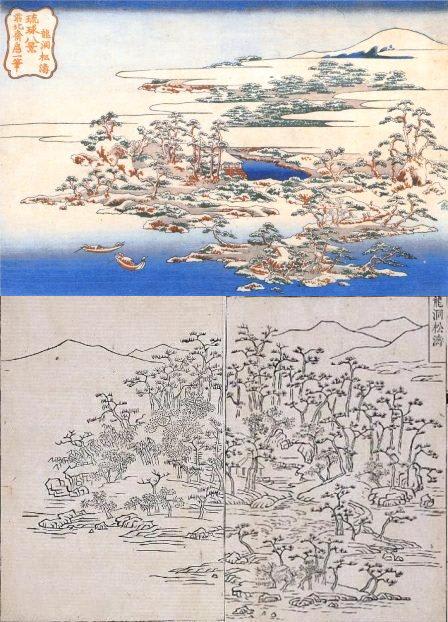

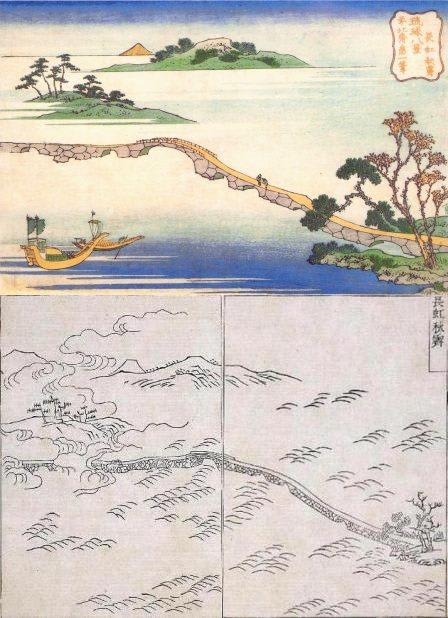

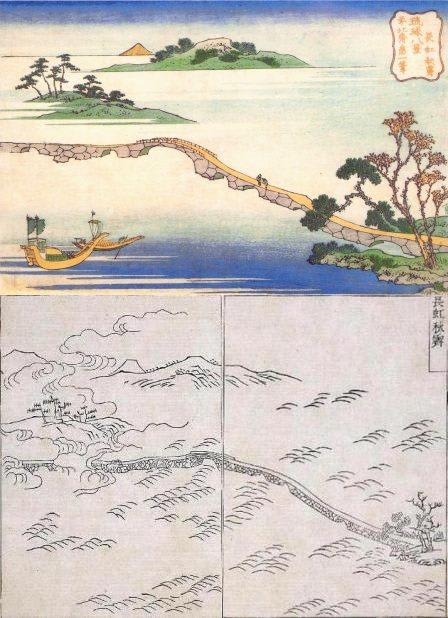

この上下の絵は、「長虹秋霽[ちょうこうしゅうせい] 」です。

かつて那覇市街が「浮島」と言われる島だった頃、崇元寺橋付近と、松山二丁目付近を結ぶ海中道路があったようです。

「秋霽」は、「あきばれ」とも読まれ、墨絵の作者「周煌」は秋晴れの日に見た海中道路を描いたものと思われます。

上下の絵には石で造られた海中道路の途中に7ヶ所のアーチが描かれていますが、舟の通行や水路としていたものと思われます。

以前、北斎の絵だけ見た時、富士山を描き加えているように見えましたが、元の墨絵にも富士山に似た山がありました。

北斎は、富士山に似た山の下に水平線を書き加えて上手く距離感を出し、異国風の舟や、海中道路を歩く人の姿を描き加えて詩情あふれる絵に仕上げているようです。

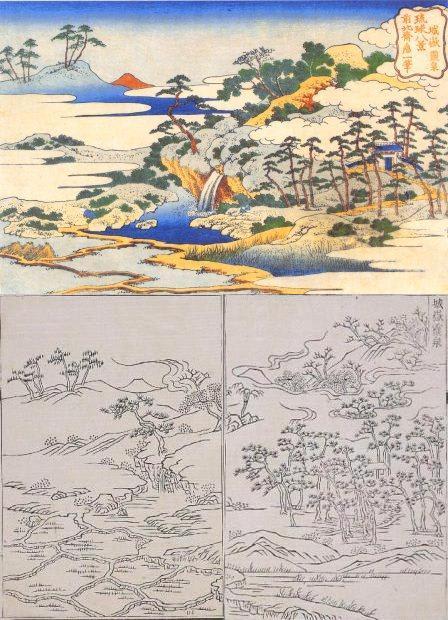

この上下の絵は、「城嶽霊泉[じょうがくれいせん]」と言われ、その場所は、前回掲載した「泉崎夜月」の那覇市泉崎から東方向に数百メートルの付近にある「城岳公園」(沖縄県那覇市楚辺) とされています。

緑豊かな「城岳[ぐすくだけ]」から流れ出る湧水が勢いよく流れ落ちていますが、清国の冊封副使「周煌」が下段の絵を描いた時代から約250年経ち、都市化した那覇では見られなくなったようです。

しかし、沖縄各地には今でも豊かな湧水が多く見られ、地域の人々の癒しのスポットとして親しまれています。

一昨年訪れた沖縄本島南部の湧水<名水百選「垣花桶川」と、長い石畳の坂道>なども心を癒してくれるスポットでした。

この絵にも遠くに富士山のような山が見えています。

下段の「周煌」の絵にも富士山に似た山が見えますが、上段の北斎が描いた山の存在感は別格です。

「富嶽三十六景」を完成させ、新たな境地を開いた北斎の描く富士は、小さくても力強さを感じさせてくれるようです。

この上下の絵は、「中島蕉園[なかしましようえん]」と言われ、その場所は、那覇市泉崎で、国際通りの西の突当り「那覇バスターミナル」付近とされています。

「蕉」とは「芭蕉[ばしょう]」つまりバナナのことだそうです。

ちなみに江戸時代前期の俳人「松尾芭蕉」も、言い変えると「松尾バナナ」になってしまいます。

「芭蕉」には沖縄の有名な織物「芭蕉布[ばしょうふ]」の原料「糸芭蕉」や、美しい花を咲かせる「花芭蕉」もあり、バナナを付ける「実芭蕉」もあります。

「中島蕉園」にはいったいどんな「芭蕉」が植えられていたのでしょうか。

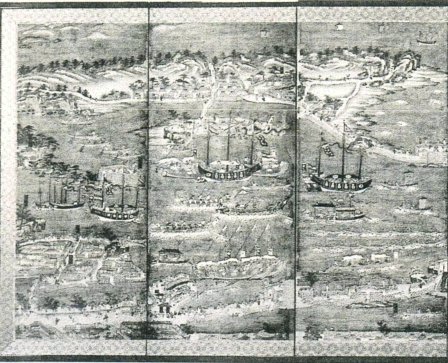

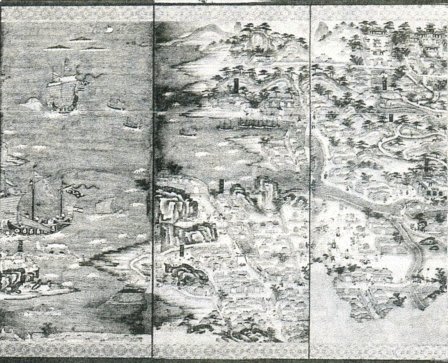

2008年の正月に、兵庫県たつの市室津の「たつの市立室津海駅館」で見た「琉球使節行列図」の一部です。

朝鮮通信使の展示と合わせて、ガラスケースの中にこの長い絵も展示されていました。

たつの市室津には、 大名が泊る六軒の本陣があり、海路を進む琉球使節も瀬戸内海の室津にも停泊、珍しい琉球使節の行列に町の人々もさぞ感激したものと思われます。

室津の町並み見物で、「本陣 薩摩屋跡」の石碑も見つけましたが、ここに琉球使節も宿泊したのでしょうか。

葛飾北斎の絵の販売地域は分かりませんが、琉球使節は、九州から江戸までの道中、各地話題を巻き起こし、北斎の「琉球八景」も琉球ブームに沸く人々の人気を大いに集めたものと思われます。

■展示の絵の説明文です。

==================================================================================

琉球使節行列図(江戸時代)

(高畠家文書たつの市教育委員会蔵)

琉球使節とは、琉球国王が徳川将軍へあいさつのため派遣した使節で、将

軍の代替わりを祝う慶賀使と、琉球国王が就任を感謝する謝恩使の二つがあ

った。将軍への参府は「江戸上り」と呼ばれ、寛永11年(1634)から嘉永3

年(1850)まで18回行われた。薩摩藩は慶長14年(1609)に琉球国を属国と

していたこともあり、参勤を琉球使節の江戸上りと抱き合わせで行なった。

==================================================================================

「鞆の浦埋立て架橋計画」や、「崖の上のポニョ」の舞台とされて話題となっている福山市鞆町の臨済宗妙心寺派「萬年山小松寺」の本堂です。

このお寺には鞆で病死した琉球使節の楽師「向生」の墓があります。

地元福山市にも琉球使節の史跡がありました。

本堂の脇に「琉球司楽向生碑」と刻まれた追悼碑があり、その横に「幽岸曹源大禅定門 興世山親雲上姓向道享」「寛永二年十月十三日歿 享年二十二歳」と立て札がありました。

第14回目の琉球使節で、新将軍家斉への賀慶使だったようです。

180センチ以上の高さと思われるこの追悼碑を見つけ、墓を確認するのを忘れてしまいました。

本堂の中に琉球の赤い扁額「容顔如見」が掛けられています。

亡くなった琉球使節の楽師「向生」の祖父、父が七回忌の法要に訪れて奉納したものと伝えられています。

祖父や父が「まるで向生の顔を見るようだ」と、墓に向かった想いを即興で書いたのでしょうか。

北斎の「琉球八景」の背景となった「琉球使節」は各地に多くの歴史を遺しているようです。

前回も書きましたが、北斎が、「琉球八景」を描く時に参考にした「周煌」の絵を下段に並べていますので比較してご覧下さい。

この上下の絵は、「旬崖夕照[じゅんがいせきしょう]」で、那覇市の海岸にある「波上宮」です。

北斎が描き加えた舟の辺りは、埋め立てられていますが、最も分かりやすい場所です。

波上宮は、案内板によると1368年(室町時代)(三山時代の中山察度王統の頃)、薩摩の頼重上人が波上宮の別当寺波上山護国寺を開山したことが始まりとし、熊野神社の伊弉冊尊、速玉男尊、事解男尊を祀っています。

この上下の絵は、「長虹秋霽[ちょうこうしゅうせい] 」です。

かつて那覇市街が「浮島」と言われる島だった頃、崇元寺橋付近と、松山二丁目付近を結ぶ海中道路があったようです。

「秋霽」は、「あきばれ」とも読まれ、墨絵の作者「周煌」は秋晴れの日に見た海中道路を描いたものと思われます。

上下の絵には石で造られた海中道路の途中に7ヶ所のアーチが描かれていますが、舟の通行や水路としていたものと思われます。

以前、北斎の絵だけ見た時、富士山を描き加えているように見えましたが、元の墨絵にも富士山に似た山がありました。

北斎は、富士山に似た山の下に水平線を書き加えて上手く距離感を出し、異国風の舟や、海中道路を歩く人の姿を描き加えて詩情あふれる絵に仕上げているようです。

この上下の絵は、「城嶽霊泉[じょうがくれいせん]」と言われ、その場所は、前回掲載した「泉崎夜月」の那覇市泉崎から東方向に数百メートルの付近にある「城岳公園」(沖縄県那覇市楚辺) とされています。

緑豊かな「城岳[ぐすくだけ]」から流れ出る湧水が勢いよく流れ落ちていますが、清国の冊封副使「周煌」が下段の絵を描いた時代から約250年経ち、都市化した那覇では見られなくなったようです。

しかし、沖縄各地には今でも豊かな湧水が多く見られ、地域の人々の癒しのスポットとして親しまれています。

一昨年訪れた沖縄本島南部の湧水<名水百選「垣花桶川」と、長い石畳の坂道>なども心を癒してくれるスポットでした。

この絵にも遠くに富士山のような山が見えています。

下段の「周煌」の絵にも富士山に似た山が見えますが、上段の北斎が描いた山の存在感は別格です。

「富嶽三十六景」を完成させ、新たな境地を開いた北斎の描く富士は、小さくても力強さを感じさせてくれるようです。

この上下の絵は、「中島蕉園[なかしましようえん]」と言われ、その場所は、那覇市泉崎で、国際通りの西の突当り「那覇バスターミナル」付近とされています。

「蕉」とは「芭蕉[ばしょう]」つまりバナナのことだそうです。

ちなみに江戸時代前期の俳人「松尾芭蕉」も、言い変えると「松尾バナナ」になってしまいます。

「芭蕉」には沖縄の有名な織物「芭蕉布[ばしょうふ]」の原料「糸芭蕉」や、美しい花を咲かせる「花芭蕉」もあり、バナナを付ける「実芭蕉」もあります。

「中島蕉園」にはいったいどんな「芭蕉」が植えられていたのでしょうか。

2008年の正月に、兵庫県たつの市室津の「たつの市立室津海駅館」で見た「琉球使節行列図」の一部です。

朝鮮通信使の展示と合わせて、ガラスケースの中にこの長い絵も展示されていました。

たつの市室津には、 大名が泊る六軒の本陣があり、海路を進む琉球使節も瀬戸内海の室津にも停泊、珍しい琉球使節の行列に町の人々もさぞ感激したものと思われます。

室津の町並み見物で、「本陣 薩摩屋跡」の石碑も見つけましたが、ここに琉球使節も宿泊したのでしょうか。

葛飾北斎の絵の販売地域は分かりませんが、琉球使節は、九州から江戸までの道中、各地話題を巻き起こし、北斎の「琉球八景」も琉球ブームに沸く人々の人気を大いに集めたものと思われます。

■展示の絵の説明文です。

==================================================================================

琉球使節行列図(江戸時代)

(高畠家文書たつの市教育委員会蔵)

琉球使節とは、琉球国王が徳川将軍へあいさつのため派遣した使節で、将

軍の代替わりを祝う慶賀使と、琉球国王が就任を感謝する謝恩使の二つがあ

った。将軍への参府は「江戸上り」と呼ばれ、寛永11年(1634)から嘉永3

年(1850)まで18回行われた。薩摩藩は慶長14年(1609)に琉球国を属国と

していたこともあり、参勤を琉球使節の江戸上りと抱き合わせで行なった。

==================================================================================

「鞆の浦埋立て架橋計画」や、「崖の上のポニョ」の舞台とされて話題となっている福山市鞆町の臨済宗妙心寺派「萬年山小松寺」の本堂です。

このお寺には鞆で病死した琉球使節の楽師「向生」の墓があります。

地元福山市にも琉球使節の史跡がありました。

本堂の脇に「琉球司楽向生碑」と刻まれた追悼碑があり、その横に「幽岸曹源大禅定門 興世山親雲上姓向道享」「寛永二年十月十三日歿 享年二十二歳」と立て札がありました。

第14回目の琉球使節で、新将軍家斉への賀慶使だったようです。

180センチ以上の高さと思われるこの追悼碑を見つけ、墓を確認するのを忘れてしまいました。

本堂の中に琉球の赤い扁額「容顔如見」が掛けられています。

亡くなった琉球使節の楽師「向生」の祖父、父が七回忌の法要に訪れて奉納したものと伝えられています。

祖父や父が「まるで向生の顔を見るようだ」と、墓に向かった想いを即興で書いたのでしょうか。

北斎の「琉球八景」の背景となった「琉球使節」は各地に多くの歴史を遺しているようです。