安土城天主「信長の館」の続きです。

ゆっくりと見る時間がないため、とりあえず館内を写真に撮り、帰ってゆっくりと見せて頂きました。

やや広角のデジカメで、近くで撮ったために人形の写真がゆがんでしまいました。

やはり実物をゆっくりと見るのが一番です。

再現された安土城天守閣の横に素朴で、素敵な三重県南伊勢町河内が展示されていました。

これらは、和紙人形作家木村藤氏の寄贈品だそうで、「信長物語」は、8場面で構成されています。

各場面の物語の文章には木村藤氏の他、お弟子さんの作家と思われる作者の名が記載されていました。

又、案内では「この展示台に貼られている和紙は琵琶湖産のヨシを使用しております。(草木染)」と書かれあり、地元の和紙も「信長物語」の演出の一端をになっているようです。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(一)吉法師誕生

那古野[なごや]城主織田備後の守信秀の嫡子吉法師は美しい乳児だったが、恐ろしく疳[かん]の強い児であった。

したがって乳母達はこの若様はお育て致しかねますと三人までも次々とひまを取った。だが、四人目の乳母養徳院にはよく馴れ親しんだ。

(以下は、人形の作者です)

作 吉法師・養徳院・森田美智子

侍女・・・・・・佐藤延子

同・・・・・・・浅利純子

==========================================================================

中央の子供を抱く女性は、母か、乳母か分かりませんが、信長は大切に育てられていたようです。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(二)吉法師はすくすくと成長して美しい少年になった。どうかすると男装している少女の様にさえ見えた。

「何と美しい」「まこと女子の様な」と村の衆は感嘆した

武将の児は器量が良うても何の足しにもならぬ、鬼瓦の様な面がまえでも逞しく勇ましいのが頼もしいわ・・・

家来たちの蔭口を耳にした吉法師はその日を境に行状が一変した。

作 吉法師・・・・・・高際牧子

家来・村の衆・・・阿倍たけ子

村上光子

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(三)信長大うつけ時代

礼儀正しい言葉遣いをしていたのが驚くべき雑言を吐く様になった。

「おれは武将の児だ。軟弱な女子の様な等と言われるのはこの上もない恥だ。よし、このおれがどの様な男かみるがいい。」

吉法師は、自分の優美な顔や姿に憎しみを燃やしその印象を変えようとしたのである。

「若君は急に変わられた。ようやく男らしうなられた。あの調子、あの調子」と悦ぶ者が多かったのは戦国の時世のせいである。

作 信長・・・木村藤

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(四)父信秀の死

「父よなぜ死んだ、死の間際にこのおれを呼び寄せる事さえなく一体このおれを何と思っておられるのだ、世評通りの大うつけと思っておられるのか。父よ父よ何故死んだ。」

英気鋭く才智あふれ己をたのむ心は人一倍強かったとは言へ、わづか十六才の少年にとって急にその双肩にのしかかってきた荷は余りに重かったのである。

作 信長・・・木村藤

濃姫・・・小原渓子

僧・・・・本田千恵子

侍女・・・朝比奈照

家来・・・藤平幸子

同・・・・鈴木操

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(五)信長斎藤道三訪問

信長がどんな格好で来るか見て来てやらうと物陰からのぞきみて、ややこれはと目を見張った。信長の馬上のいでたちは聞きしに優る珍妙奇怪なものであったのだ。

髪は萌黄[もえぎ]の平打ちで巻立てた茶筅[ちゃせん]つぶしに結び湯かた染のかたびらの袖をはづし腰の廻りにはまるで猿曳きのように火打ち袋、ひょうたんの袋など七つ八つぶら下げ長柄の大少をわら縄で巻きつけている。しかしその前後には弓、鉄砲五百丁、三間柄朱槍五百本を押立て、異形の威風あたりま目をうばうばかりである。道三は首を振ってうなった。近道からそっと正徳寺に戻って着かへをして信長を待った。

作 信長・・・木村藤

道三・・・深見幸子

家来・・・藤平幸子・植松エミ子

阿倍たけ子・鈴木登喜子

村上光子・萩野美智子

本田千恵子

==========================================================================

向って左、井戸の陰から斎藤道三が信長の様子を見ています。

信長の型破りのスタイルは、初めての天守閣を持つ安土城にも通じている様に思えます。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(六)信長大変身

寺内の宿舎に一応落ち着いた信長がしばらくして姿を現した時、待っていた家臣たち一同は、あっとわが眼を疑った。それは今迄夢想してみたこともない新しい信長の姿を見たからである。髪は折曲げに結い、かちんの長袴をはき、小脇差を差しまるで絵から抜け出たような典雅な容姿と美貌が、一きわ端麗に見せていた。

出迎へる斎藤家の家老には目もくれず長袴の裾を引いてするり、するりと通りぬれる。

さすがのまむしの道三も、これはただのうつけではないぞと内心きもを冷やすのである。

作 道三・・・深海幸子

信長・・・高際牧子

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(七)木下藤吉郎 信長に蜂須賀子六を引き合わせる

作 信長・・・・・・木村藤

藤吉郎・・・・・植松エミ子

蜂須賀子六・・・本田千恵子

==========================================================================

向って右の人形が信長、左が木下藤吉郎、後ろにひざまずく蜂須賀子六です。

木下藤吉郎に猿回しの猿の烏帽子をかぶせているのは分かり易いとは言え、人形の品格が下がるようで残念な感じがします。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(八)信長 出陣の朝 濃姫と舞を舞ふ

作 信長・・・木村藤

濃姫・・・小原渓子

==========================================================================

桶狭間の戦いの前夜、濃姫の打つ鼓で、扇子を持つ信長が「敦盛」を舞う場面です。

映画や、テレビで見た有名な場面、「人間[じんかん]五十年、下天[げてん]の内をくらぶれば、夢幻の如くなり。」と謡いながら舞う信長を思い出します。

「敦盛」は、室町時代頃から武士に好まれた能と並ぶ芸能「幸若舞[こうわかまい]」の演目のひとつです。

ゆっくりと見る時間がないため、とりあえず館内を写真に撮り、帰ってゆっくりと見せて頂きました。

やや広角のデジカメで、近くで撮ったために人形の写真がゆがんでしまいました。

やはり実物をゆっくりと見るのが一番です。

再現された安土城天守閣の横に素朴で、素敵な三重県南伊勢町河内が展示されていました。

これらは、和紙人形作家木村藤氏の寄贈品だそうで、「信長物語」は、8場面で構成されています。

各場面の物語の文章には木村藤氏の他、お弟子さんの作家と思われる作者の名が記載されていました。

又、案内では「この展示台に貼られている和紙は琵琶湖産のヨシを使用しております。(草木染)」と書かれあり、地元の和紙も「信長物語」の演出の一端をになっているようです。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(一)吉法師誕生

那古野[なごや]城主織田備後の守信秀の嫡子吉法師は美しい乳児だったが、恐ろしく疳[かん]の強い児であった。

したがって乳母達はこの若様はお育て致しかねますと三人までも次々とひまを取った。だが、四人目の乳母養徳院にはよく馴れ親しんだ。

(以下は、人形の作者です)

作 吉法師・養徳院・森田美智子

侍女・・・・・・佐藤延子

同・・・・・・・浅利純子

==========================================================================

中央の子供を抱く女性は、母か、乳母か分かりませんが、信長は大切に育てられていたようです。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(二)吉法師はすくすくと成長して美しい少年になった。どうかすると男装している少女の様にさえ見えた。

「何と美しい」「まこと女子の様な」と村の衆は感嘆した

武将の児は器量が良うても何の足しにもならぬ、鬼瓦の様な面がまえでも逞しく勇ましいのが頼もしいわ・・・

家来たちの蔭口を耳にした吉法師はその日を境に行状が一変した。

作 吉法師・・・・・・高際牧子

家来・村の衆・・・阿倍たけ子

村上光子

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(三)信長大うつけ時代

礼儀正しい言葉遣いをしていたのが驚くべき雑言を吐く様になった。

「おれは武将の児だ。軟弱な女子の様な等と言われるのはこの上もない恥だ。よし、このおれがどの様な男かみるがいい。」

吉法師は、自分の優美な顔や姿に憎しみを燃やしその印象を変えようとしたのである。

「若君は急に変わられた。ようやく男らしうなられた。あの調子、あの調子」と悦ぶ者が多かったのは戦国の時世のせいである。

作 信長・・・木村藤

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(四)父信秀の死

「父よなぜ死んだ、死の間際にこのおれを呼び寄せる事さえなく一体このおれを何と思っておられるのだ、世評通りの大うつけと思っておられるのか。父よ父よ何故死んだ。」

英気鋭く才智あふれ己をたのむ心は人一倍強かったとは言へ、わづか十六才の少年にとって急にその双肩にのしかかってきた荷は余りに重かったのである。

作 信長・・・木村藤

濃姫・・・小原渓子

僧・・・・本田千恵子

侍女・・・朝比奈照

家来・・・藤平幸子

同・・・・鈴木操

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(五)信長斎藤道三訪問

信長がどんな格好で来るか見て来てやらうと物陰からのぞきみて、ややこれはと目を見張った。信長の馬上のいでたちは聞きしに優る珍妙奇怪なものであったのだ。

髪は萌黄[もえぎ]の平打ちで巻立てた茶筅[ちゃせん]つぶしに結び湯かた染のかたびらの袖をはづし腰の廻りにはまるで猿曳きのように火打ち袋、ひょうたんの袋など七つ八つぶら下げ長柄の大少をわら縄で巻きつけている。しかしその前後には弓、鉄砲五百丁、三間柄朱槍五百本を押立て、異形の威風あたりま目をうばうばかりである。道三は首を振ってうなった。近道からそっと正徳寺に戻って着かへをして信長を待った。

作 信長・・・木村藤

道三・・・深見幸子

家来・・・藤平幸子・植松エミ子

阿倍たけ子・鈴木登喜子

村上光子・萩野美智子

本田千恵子

==========================================================================

向って左、井戸の陰から斎藤道三が信長の様子を見ています。

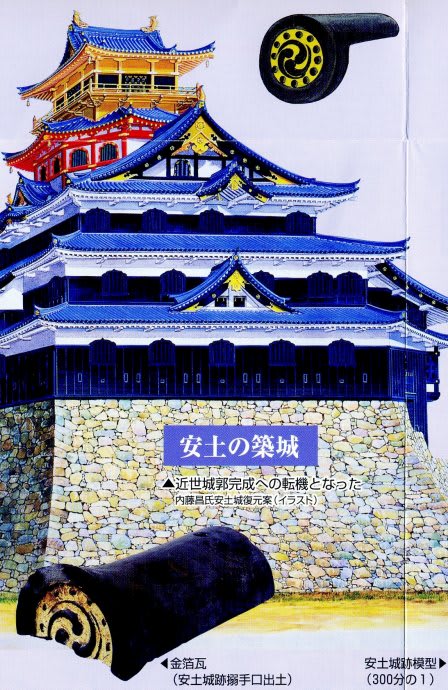

信長の型破りのスタイルは、初めての天守閣を持つ安土城にも通じている様に思えます。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(六)信長大変身

寺内の宿舎に一応落ち着いた信長がしばらくして姿を現した時、待っていた家臣たち一同は、あっとわが眼を疑った。それは今迄夢想してみたこともない新しい信長の姿を見たからである。髪は折曲げに結い、かちんの長袴をはき、小脇差を差しまるで絵から抜け出たような典雅な容姿と美貌が、一きわ端麗に見せていた。

出迎へる斎藤家の家老には目もくれず長袴の裾を引いてするり、するりと通りぬれる。

さすがのまむしの道三も、これはただのうつけではないぞと内心きもを冷やすのである。

作 道三・・・深海幸子

信長・・・高際牧子

==========================================================================

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(七)木下藤吉郎 信長に蜂須賀子六を引き合わせる

作 信長・・・・・・木村藤

藤吉郎・・・・・植松エミ子

蜂須賀子六・・・本田千恵子

==========================================================================

向って右の人形が信長、左が木下藤吉郎、後ろにひざまずく蜂須賀子六です。

木下藤吉郎に猿回しの猿の烏帽子をかぶせているのは分かり易いとは言え、人形の品格が下がるようで残念な感じがします。

■「織田信長物語」この場面の一節です。

==========================================================================

(八)信長 出陣の朝 濃姫と舞を舞ふ

作 信長・・・木村藤

濃姫・・・小原渓子

==========================================================================

桶狭間の戦いの前夜、濃姫の打つ鼓で、扇子を持つ信長が「敦盛」を舞う場面です。

映画や、テレビで見た有名な場面、「人間[じんかん]五十年、下天[げてん]の内をくらぶれば、夢幻の如くなり。」と謡いながら舞う信長を思い出します。

「敦盛」は、室町時代頃から武士に好まれた能と並ぶ芸能「幸若舞[こうわかまい]」の演目のひとつです。