山口県の北西にある下関市豊北町の「土井ケ浜遺跡」を見に行きました。

約2000~2300年前の弥生時代の代表的な埋葬遺跡で、今回の山口旅行目的のの一つでした。

写真は、「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」の玄関を正面から撮ったもので、入場口で頂いたパンフレットの一部をスキャナーでとり、合成したものです。

玄関に向かって左側にゴホウラ貝のモニュメントが立っています。

■以下にパンフレットの案内文を紹介します。

土井ケ浜遺跡の発掘調査は昭和28年(1953年)から始まり、平成12年(2000年)まで19次にわたる調査が行われた結果、約300体の弥生時代人骨が出土しました。

これらの人骨は日本人の起源や現代人の成り立ちを解明する上での貴重な資料として活用されています。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」は、約300体の弥生時代人骨や副葬品などを出土した国指定史跡「土井ケ浜遺跡」の全容を紹介している施設です。

弥生シアターの入り口では3D立体映像「よみがえる弥生人」を250インチの大画面でご覧ください。

「Q&A」「あなたは縄文人?弥生人」のコーナーではパソコンを動かし、旧石器時代から現代までの頭蓋を見て、しばし日本人のルーツに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」に展示されていた土井ケ浜遺跡周辺の地図です。

写真に「土井ケ浜南遺跡」とある場所のすぐ上に位置する場所に「土井ケ浜遺跡」はあります。

向って左上の島は2000年11月に角島大橋で陸続きとなった「角島」です。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」に展示されていた「土井ケ浜遺跡」周辺の航空写真です。

「土井ケ浜遺跡」のある「土井ヶ浜弥生パーク」の案内図です。

「土井ヶ浜ドーム」です。

入口を入ると埋葬遺跡が広がり、さまざまな人骨の出土状態が人骨のレプリカで再現されています。

最初の写真にもあったゴホウラ貝を腕輪にカットしたモニュメントです。

ゴホウラ貝の腕輪は、沖縄や奄美諸島で採れる巻き貝の一種で、吉野ヶ里遺跡でもゴホウラ貝の腕輪が出土しています。弥生時代の交易が極めて広範囲に行なわれていたようです。

展示場のゴホウラ貝輪の説明文によると巻貝の中心部分の渦巻き模様に宗教的な意味があり、朝鮮半島から伝わったとあります。

しかし、渦巻き模様は日本では縄文時代の土器・土偶などにも見られ、世界的にも古くから呪術的要素を持つ模様として描かれているようです。

又、ゴホウラ貝輪の説明文にゴホウラ貝を磨くと白くつややかで、中国の玉の手ざわりに似ているとあります。

玉石は、中国長江流域で起こったまで長江文明(紀元前14000年頃~紀元前1000年頃)で重用された歴史があります。

又、弥生時代から本格的に始まる稲作のルーツは長江文明とされており、ゴホウラ貝輪の交易と併せて東アジアの文化のつながりで捉える必要があるように思えます。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」の入場券です。

埋葬遺跡を発掘し、再現した「土井ケ浜ドーム」内の写真が印刷されています。

いつも旅行先の入場券や、施設のパンフレットは、記念に持ち帰り、スキャナーで画像のみ保存しています。

約2000~2300年前の弥生時代の代表的な埋葬遺跡で、今回の山口旅行目的のの一つでした。

写真は、「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」の玄関を正面から撮ったもので、入場口で頂いたパンフレットの一部をスキャナーでとり、合成したものです。

玄関に向かって左側にゴホウラ貝のモニュメントが立っています。

■以下にパンフレットの案内文を紹介します。

土井ケ浜遺跡の発掘調査は昭和28年(1953年)から始まり、平成12年(2000年)まで19次にわたる調査が行われた結果、約300体の弥生時代人骨が出土しました。

これらの人骨は日本人の起源や現代人の成り立ちを解明する上での貴重な資料として活用されています。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」は、約300体の弥生時代人骨や副葬品などを出土した国指定史跡「土井ケ浜遺跡」の全容を紹介している施設です。

弥生シアターの入り口では3D立体映像「よみがえる弥生人」を250インチの大画面でご覧ください。

「Q&A」「あなたは縄文人?弥生人」のコーナーではパソコンを動かし、旧石器時代から現代までの頭蓋を見て、しばし日本人のルーツに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」に展示されていた土井ケ浜遺跡周辺の地図です。

写真に「土井ケ浜南遺跡」とある場所のすぐ上に位置する場所に「土井ケ浜遺跡」はあります。

向って左上の島は2000年11月に角島大橋で陸続きとなった「角島」です。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」に展示されていた「土井ケ浜遺跡」周辺の航空写真です。

「土井ケ浜遺跡」のある「土井ヶ浜弥生パーク」の案内図です。

「土井ヶ浜ドーム」です。

入口を入ると埋葬遺跡が広がり、さまざまな人骨の出土状態が人骨のレプリカで再現されています。

最初の写真にもあったゴホウラ貝を腕輪にカットしたモニュメントです。

ゴホウラ貝の腕輪は、沖縄や奄美諸島で採れる巻き貝の一種で、吉野ヶ里遺跡でもゴホウラ貝の腕輪が出土しています。弥生時代の交易が極めて広範囲に行なわれていたようです。

展示場のゴホウラ貝輪の説明文によると巻貝の中心部分の渦巻き模様に宗教的な意味があり、朝鮮半島から伝わったとあります。

しかし、渦巻き模様は日本では縄文時代の土器・土偶などにも見られ、世界的にも古くから呪術的要素を持つ模様として描かれているようです。

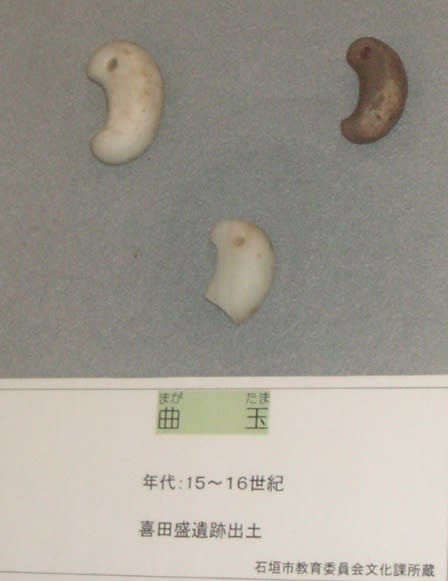

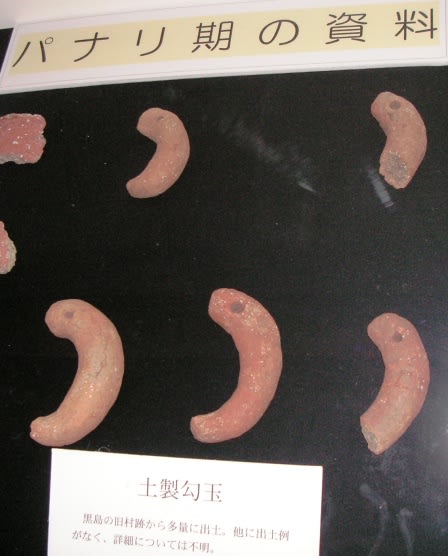

又、ゴホウラ貝輪の説明文にゴホウラ貝を磨くと白くつややかで、中国の玉の手ざわりに似ているとあります。

玉石は、中国長江流域で起こったまで長江文明(紀元前14000年頃~紀元前1000年頃)で重用された歴史があります。

又、弥生時代から本格的に始まる稲作のルーツは長江文明とされており、ゴホウラ貝輪の交易と併せて東アジアの文化のつながりで捉える必要があるように思えます。

「土井ケ浜遺跡人類学ミュージアム」の入場券です。

埋葬遺跡を発掘し、再現した「土井ケ浜ドーム」内の写真が印刷されています。

いつも旅行先の入場券や、施設のパンフレットは、記念に持ち帰り、スキャナーで画像のみ保存しています。