北海道旅行6日目 6/8(水)、北海道松前町の松前城の見学の後、江戸時代の松前を再現したテーマパーク「松前藩屋敷」へ行きました。

「松前藩屋敷」の入り口付近の風景です。

入口の上に「武田菱」と言われる「四つ割菱」が丸で囲まれた紋が白い幕に描かれています。

松前藩主の松前氏の始祖「武田信広」が清和源氏の流れを汲む若狭武田氏だったとされることによるものです。

室町時代中期にアイヌと和人の戦い「コシャマインの戦い」(1457年~1458年)が発生、渡島半島の各地にあった和人の拠点「道南12館」の大半が陥落する事態となったようです。

若狭から蝦夷地に渡った「武田信広」は、「道南12館」の一つ、上之国「花沢館」の蠣崎氏の配下にあり、コシャマイン率いるアイヌ軍を倒したことから、蠣崎氏の女婿となり、家を継承していったようです。

5年前の若狭旅行で行った「高浜町郷土資料館」で、若狭武田氏が安芸武田氏から派生した武門と知り、広島県にも縁があることから歴史への興味も増してきます。

■門を入った所に案内板がありました。

******************************************************************************

松前藩屋敷

蝦夷地唯一の城下町松前は、幕末時には戸数八千、人口三万を数え、仙台以北では最大の都市といわれ、近江商人を中心として北前船(弁財船)によって、日本海沿岸から瀬戸内海方面まで広く経済交流が行われ、大いに発展した町である。

しかし、箱館戦争で城下街の三分の二を焼失し、廃藩後は、士族、豪商が多く離散し、さらに打ち続く火災によって、古い町並みは全く消失した。

町では、これら往時の特色を持った建物十四棟を再築し、松前藩屋敷と命名した。

この場を通じ、北前船交流地との広域経済をすすめると共に、松前藩の政治・経済・文化・民俗を理解していただき、さらに町の活性化、観光産業の飛躍を期待している。

******************************************************************************

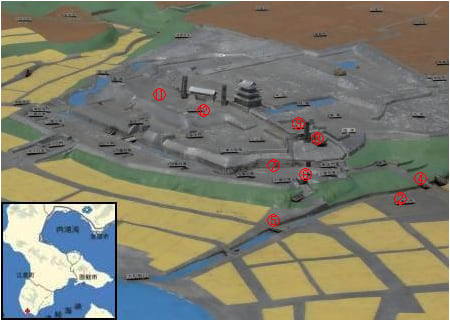

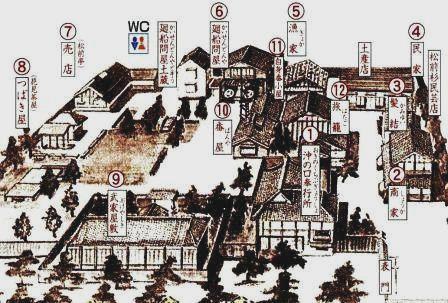

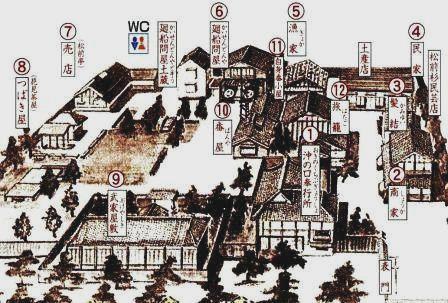

「松前藩屋敷」の鳥瞰図です。

パンフレットにあったもので、再現された松前の街を見学する順路で、右下の「表門」から番号順に歩きます。

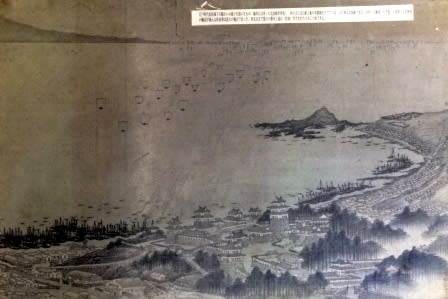

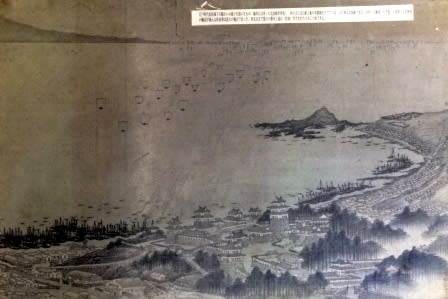

「松前藩屋敷」の廻船問屋の土蔵に江戸時代の松前の街の絵が展示されていました。

再現された松前の街の見学順路の案内で、右下の「表門」から番号順に歩きます。

海岸に沿って松前の街が長くのび、中央に松前城がそびえています。

海岸にはたくさんの黒い帆柱が林立し、沖には帆をあげたおびただしい数の北前船が水平線まで続いています。

江戸時代後期には年間1,500艘以上の船が来航していたとされ、この絵もまんざら大げさな表現ではなかったようです。

■絵に添えられた説明文です。

******************************************************************************

松前風景画

江戸時代松前城下の賑わいの様子を描いたもの、海岸には多くの北前船が停泊し、沖の方には出船入船が多数帆をたてている、いわゆる北前船である。本州と北海道(えぞ地)の産物、生活物資の輸送が盛んな松前港は最大の拠点であった。東北以北で最大の都市と福山(松前)が言われたのもこの頃である。

******************************************************************************

海岸近くにあったとされる「沖の口奉行所」の再現建物です。

幕府から独占を認められた蝦夷地交易への徴税に依存する松前藩の重要な役所で、現代の税関のような機能だったようです。

江刺や、函館にも同様の役所があったようで、蝦夷地に来航する船は、松前・江刺・函館の三湊いずれかに立ち寄ることとされていました。

日本海沿岸を宗谷まで行く場合の「江刺」、太平洋側を根室・千島まで行く場合の「函館」を想定したものと思われます。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

松前藩沖の口奉行所

松前藩の蝦夷地へ出入りする船改め、積荷、出入人を改め、税役を徴収する役所て、奉行、吟味役、吟味下役、小使、足軽、手代等の役人が配置されていた。

白洲では、入国者を裸にして調ベ刀傷のある者、入墨のある者と、身元引受人のない者の入国を許さず、次に本州へ出帆する船に乗せて帰した。

遭難船の救助は附船宿に任せ、奉行所はこれを監視するたけであったが、商人達からは役人に多くの太義料、袂銭の献金があったといわれている。

******************************************************************************

武士の人形が展示された「沖の口奉行所」の建物の中の風景です。

来場者が少ないのんびりした会場内で、暇そうにふんぞり返った武士を見ると、のんびりとしたお役所仕事を連想します。

しかし、パンフレットの説明に「蝦夷地に入ろうとする者は、お白州で裸にされ、刀傷や入れ墨がないか等を調べられました」とあり、現代では考えられない厳格な取調べがあったことに驚きます。

「沖の口奉行所」の向かいにあった商家「近江屋」の再現建物です。

店内には呉服、味噌・醤油・油などが陳列されていました。

門の近くの案内板に「近江商人を中心として」とあり、意外にも松前には北陸・東北など日本海沿岸各地の商人と並び、近江商人の活躍が顕著だったようです。

江戸時代に「天下の台所」といわれた「大阪」や、「京都」へ蝦夷地の産物を運ぶには、若狭湾から琵琶湖、淀川を結ぶ経路が使われていたものと思われます。

中世から琵琶湖周辺の勢力が複雑に絡み合う地域事情を考えると、地域事情に詳しく、顧客情報を把握する近江商人が夷地との流通に活躍する背景があったものと推察されます。

又、都に近い近江には医薬品の歴史もあり、蝦夷地との交易に欠かせない産品だったのかも知れません。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

商家

松前の商家の多くは近江商人や、北陸地方出身の商人が多く、これらの人たちの出身地の商品を北前船(弁財船)に積んで来て販売した。取扱う商品も大阪、敦賀、三国湊、橋立、輪島、七尾、新潟、佐渡、酒田、秋田、津軽の太物(錦織物など太い糸の織物)調味料から儀筵、縄、竹細工、漆器、鍋釜、瀬戸物、鉄器類、漁網、薬品にいたるまで、あらゆる品を取り揃えていた。

また、これらの店舗を張る商人のなかには場所請負人となるものもあり、巨万の富を築いた人が多い。

******************************************************************************

■店内に豪商のリストが展示されていました。

*******************************************

松前藩屋敷の五豪商

飛騨屋久兵衛 飛騨(岐阜)

村山傳兵衛 能登(石川)

栖原角兵衛 紀伊(和歌山)

伊達浅之助 陸奥(青森)

高田屋嘉兵衛 淡路(兵庫)

*******************************************

最初の通りを突き当たった辺りから振り返った風景です。

左手に「髪結屋」、その向こうに土蔵の「土産物店」、その向こうが上段の商家「近江屋」と並び、右手に「旅籠屋」と、「沖の口奉行所」が続いています。

土蔵の「土産物店」では松前杉を加工した民芸品が販売されていました。

杉の生育の北限は、青森とされていますが、江戸時代末期の植林で、ここ松前にも杉が育っていました。

民芸品を製作する店主のお話では、渡島半島の南端に近い松前は、北海道でも特に温暖な気候だそうです。

函館から来る途中、北海道南端「白神岬」の東側に霧が立ち込め、西は晴れていたことを話すと、松前の温暖な気候によるものと説明されました。

又、店主から聞かれ、広島県福山市から来たと告げると、松前の福山(城)と、福山市とどっちが古いのかと質問を受けました。

広島県の福山は、江戸時代初期に出来た城下町で、松前の福山(城)が古いと答えると、以前から疑問に思っていたことがわかったと喜ばれたことを思い出します。

土蔵の土産物店「民芸松前杉」のホームページがあり、興味のある方はリンクからご覧下さい。

「髪結」とされる建物の石が置かれた屋根に興味がわき、掲載しました

屋根は、長柾葺(ながまさぶき)とされ、屋根の上には木材で留められた石が並べられています。

他の地方でも屋根に石を乗せた風景を見たことがありますが、雪の多い日本海沿岸、雪下ろし作業と、屋根の傾斜が気になります。

民家や、漁家の再現建物でも同じ屋根が使われ、財力のない庶民は、こんな屋根の建物に住んでいたのでしょうね。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

髪結

近世の時代、男は必ず髷を結い、女性の多くは島田髪を結った。

髷の場合、月代を剃った上、髪を鬢付で固め固めに髷に仕立てた。

個人ではできないので髪結いに行き、男の月代剃や、髪結いは男性の床屋が行い、女性の髪結いは女性が結った。

店には待合室があり、待合の時間に将棋を指したり、四方山話をする社交場でもあった。

******************************************************************************

「廻船問屋」の建物です。

向かって左に土蔵があり、さすが交易の都市松前の主役を担う「廻船問屋」の建物だけに立派なものです。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

廻船問屋

松前藩内三湊(松前、江差、箱館)では、沖の口奉行所に従属する三つの問屋制度があった。

一つは問屋、二は小宿、三は附船である。

問屋は松前から出入する船の積荷の取り扱いをして二分の口銭を取り、その積荷の内容を奉行所に申告し、また、廻船の手配をするなどの業務を担当した。

この問屋は、株式制で、年代によって異なるが、凡そ十軒から十五軒程の問屋があり、荷捌や廻船で莫大な財をなした。

小宿の業務は問屋と同じであるが、取り扱う仕事は問屋全体の三割であって、業者は五軒程度である。

附船は他国からの入港船の薪、水、食糧の供給、洗濯女の斡旋、宿屋等の業務を担当して利益を得た見返りとして難破船の救助等が義務付けられていた。

******************************************************************************

「廻船問屋」の土蔵に弁財船(北前船)の模型が展示されていましたが、北前舟が立ち寄った港の資料館で見かけるものです。

幟に「長者丸」の文字が染められ、前回掲載の松前城資料館でも松前藩の参勤交代で飾られて航行する絵が展示されていました。(前回の5番目の写真)

「この模型は約8分の1で製作したものです」と補足説明がありましたが、大きさは実感できませんでした。

テーマパークとPRする施設だけに、実物大の弁財船を参勤交代で海上を航行する姿で展示し、船内の見学が出来たら見ごたえがあると思うのですが、・・・。

■船体に貼られていた説明文です。

******************************************************************************

弁財船と長者丸<模型>

江戸時代、日本海やえぞ地周辺で活躍した大型船は、弁財船と呼ばれ明治になって西洋式船舶にとってかわられるまで、えぞ地と本州間の物資輸送を一手に担って活躍した。

これは、長者丸と名づけられた弁財船の模型で、松前藩が藩主の御座船として建造したものである。

******************************************************************************

「自身番小屋」と書かれた建物があり、通りの角に火の見櫓が建っていました。

火の見櫓の上には「半鐘」が吊り下げられています。

昭和30年代は、このような火の見櫓が日本各地で普通に見られましたが、次第に半鐘がサイレンに、木製の櫓が鉄製になったものの、基本的な構造はあまり変わっていないようです。

写真左側は、建物の中に展示されていた火消しの道具と思われるものです。

これらは、現代の消防署の装備とはまったく雲泥の差で、火事に対してほとんど無力だったことを感じさせられます。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

自身番小屋

本来の自身番小屋は、目明の勤務場所であったが、松前市街の自身番小屋は、火の見番所であった。

したがって番所内には火の見番が居り、夜は拍子木を叩いて町内を「火の用心」とふれて歩き、火災を発見すると半鐘を叩いて、消防組員が町内に知らせまわった。

小屋のなかには、龍吐水(腕用ポンプ)をはじめ刺子、馬穴、布馬穴、天水桶、鳶口、鋸、丸太、提灯等が備えられていた。

海岸で風の強い松前では、一度出火すると消す方法がなく、延焼しそうな先の家を潰してしまう破壊消防が主な消化の方法であった。

******************************************************************************

これで松前の見物を終え、日本海沿岸を北へ約50Kmの上ノ国町へ向かいました。

上ノ国町には15世紀後半、松前藩の祖「武田信広」が築いた中世の城郭跡など楽しみにしていた地です。

「松前藩屋敷」の入り口付近の風景です。

入口の上に「武田菱」と言われる「四つ割菱」が丸で囲まれた紋が白い幕に描かれています。

松前藩主の松前氏の始祖「武田信広」が清和源氏の流れを汲む若狭武田氏だったとされることによるものです。

室町時代中期にアイヌと和人の戦い「コシャマインの戦い」(1457年~1458年)が発生、渡島半島の各地にあった和人の拠点「道南12館」の大半が陥落する事態となったようです。

若狭から蝦夷地に渡った「武田信広」は、「道南12館」の一つ、上之国「花沢館」の蠣崎氏の配下にあり、コシャマイン率いるアイヌ軍を倒したことから、蠣崎氏の女婿となり、家を継承していったようです。

5年前の若狭旅行で行った「高浜町郷土資料館」で、若狭武田氏が安芸武田氏から派生した武門と知り、広島県にも縁があることから歴史への興味も増してきます。

■門を入った所に案内板がありました。

******************************************************************************

松前藩屋敷

蝦夷地唯一の城下町松前は、幕末時には戸数八千、人口三万を数え、仙台以北では最大の都市といわれ、近江商人を中心として北前船(弁財船)によって、日本海沿岸から瀬戸内海方面まで広く経済交流が行われ、大いに発展した町である。

しかし、箱館戦争で城下街の三分の二を焼失し、廃藩後は、士族、豪商が多く離散し、さらに打ち続く火災によって、古い町並みは全く消失した。

町では、これら往時の特色を持った建物十四棟を再築し、松前藩屋敷と命名した。

この場を通じ、北前船交流地との広域経済をすすめると共に、松前藩の政治・経済・文化・民俗を理解していただき、さらに町の活性化、観光産業の飛躍を期待している。

******************************************************************************

「松前藩屋敷」の鳥瞰図です。

パンフレットにあったもので、再現された松前の街を見学する順路で、右下の「表門」から番号順に歩きます。

「松前藩屋敷」の廻船問屋の土蔵に江戸時代の松前の街の絵が展示されていました。

再現された松前の街の見学順路の案内で、右下の「表門」から番号順に歩きます。

海岸に沿って松前の街が長くのび、中央に松前城がそびえています。

海岸にはたくさんの黒い帆柱が林立し、沖には帆をあげたおびただしい数の北前船が水平線まで続いています。

江戸時代後期には年間1,500艘以上の船が来航していたとされ、この絵もまんざら大げさな表現ではなかったようです。

■絵に添えられた説明文です。

******************************************************************************

松前風景画

江戸時代松前城下の賑わいの様子を描いたもの、海岸には多くの北前船が停泊し、沖の方には出船入船が多数帆をたてている、いわゆる北前船である。本州と北海道(えぞ地)の産物、生活物資の輸送が盛んな松前港は最大の拠点であった。東北以北で最大の都市と福山(松前)が言われたのもこの頃である。

******************************************************************************

海岸近くにあったとされる「沖の口奉行所」の再現建物です。

幕府から独占を認められた蝦夷地交易への徴税に依存する松前藩の重要な役所で、現代の税関のような機能だったようです。

江刺や、函館にも同様の役所があったようで、蝦夷地に来航する船は、松前・江刺・函館の三湊いずれかに立ち寄ることとされていました。

日本海沿岸を宗谷まで行く場合の「江刺」、太平洋側を根室・千島まで行く場合の「函館」を想定したものと思われます。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

松前藩沖の口奉行所

松前藩の蝦夷地へ出入りする船改め、積荷、出入人を改め、税役を徴収する役所て、奉行、吟味役、吟味下役、小使、足軽、手代等の役人が配置されていた。

白洲では、入国者を裸にして調ベ刀傷のある者、入墨のある者と、身元引受人のない者の入国を許さず、次に本州へ出帆する船に乗せて帰した。

遭難船の救助は附船宿に任せ、奉行所はこれを監視するたけであったが、商人達からは役人に多くの太義料、袂銭の献金があったといわれている。

******************************************************************************

武士の人形が展示された「沖の口奉行所」の建物の中の風景です。

来場者が少ないのんびりした会場内で、暇そうにふんぞり返った武士を見ると、のんびりとしたお役所仕事を連想します。

しかし、パンフレットの説明に「蝦夷地に入ろうとする者は、お白州で裸にされ、刀傷や入れ墨がないか等を調べられました」とあり、現代では考えられない厳格な取調べがあったことに驚きます。

「沖の口奉行所」の向かいにあった商家「近江屋」の再現建物です。

店内には呉服、味噌・醤油・油などが陳列されていました。

門の近くの案内板に「近江商人を中心として」とあり、意外にも松前には北陸・東北など日本海沿岸各地の商人と並び、近江商人の活躍が顕著だったようです。

江戸時代に「天下の台所」といわれた「大阪」や、「京都」へ蝦夷地の産物を運ぶには、若狭湾から琵琶湖、淀川を結ぶ経路が使われていたものと思われます。

中世から琵琶湖周辺の勢力が複雑に絡み合う地域事情を考えると、地域事情に詳しく、顧客情報を把握する近江商人が夷地との流通に活躍する背景があったものと推察されます。

又、都に近い近江には医薬品の歴史もあり、蝦夷地との交易に欠かせない産品だったのかも知れません。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

商家

松前の商家の多くは近江商人や、北陸地方出身の商人が多く、これらの人たちの出身地の商品を北前船(弁財船)に積んで来て販売した。取扱う商品も大阪、敦賀、三国湊、橋立、輪島、七尾、新潟、佐渡、酒田、秋田、津軽の太物(錦織物など太い糸の織物)調味料から儀筵、縄、竹細工、漆器、鍋釜、瀬戸物、鉄器類、漁網、薬品にいたるまで、あらゆる品を取り揃えていた。

また、これらの店舗を張る商人のなかには場所請負人となるものもあり、巨万の富を築いた人が多い。

******************************************************************************

■店内に豪商のリストが展示されていました。

*******************************************

松前藩屋敷の五豪商

飛騨屋久兵衛 飛騨(岐阜)

村山傳兵衛 能登(石川)

栖原角兵衛 紀伊(和歌山)

伊達浅之助 陸奥(青森)

高田屋嘉兵衛 淡路(兵庫)

*******************************************

最初の通りを突き当たった辺りから振り返った風景です。

左手に「髪結屋」、その向こうに土蔵の「土産物店」、その向こうが上段の商家「近江屋」と並び、右手に「旅籠屋」と、「沖の口奉行所」が続いています。

土蔵の「土産物店」では松前杉を加工した民芸品が販売されていました。

杉の生育の北限は、青森とされていますが、江戸時代末期の植林で、ここ松前にも杉が育っていました。

民芸品を製作する店主のお話では、渡島半島の南端に近い松前は、北海道でも特に温暖な気候だそうです。

函館から来る途中、北海道南端「白神岬」の東側に霧が立ち込め、西は晴れていたことを話すと、松前の温暖な気候によるものと説明されました。

又、店主から聞かれ、広島県福山市から来たと告げると、松前の福山(城)と、福山市とどっちが古いのかと質問を受けました。

広島県の福山は、江戸時代初期に出来た城下町で、松前の福山(城)が古いと答えると、以前から疑問に思っていたことがわかったと喜ばれたことを思い出します。

土蔵の土産物店「民芸松前杉」のホームページがあり、興味のある方はリンクからご覧下さい。

「髪結」とされる建物の石が置かれた屋根に興味がわき、掲載しました

屋根は、長柾葺(ながまさぶき)とされ、屋根の上には木材で留められた石が並べられています。

他の地方でも屋根に石を乗せた風景を見たことがありますが、雪の多い日本海沿岸、雪下ろし作業と、屋根の傾斜が気になります。

民家や、漁家の再現建物でも同じ屋根が使われ、財力のない庶民は、こんな屋根の建物に住んでいたのでしょうね。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

髪結

近世の時代、男は必ず髷を結い、女性の多くは島田髪を結った。

髷の場合、月代を剃った上、髪を鬢付で固め固めに髷に仕立てた。

個人ではできないので髪結いに行き、男の月代剃や、髪結いは男性の床屋が行い、女性の髪結いは女性が結った。

店には待合室があり、待合の時間に将棋を指したり、四方山話をする社交場でもあった。

******************************************************************************

「廻船問屋」の建物です。

向かって左に土蔵があり、さすが交易の都市松前の主役を担う「廻船問屋」の建物だけに立派なものです。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

廻船問屋

松前藩内三湊(松前、江差、箱館)では、沖の口奉行所に従属する三つの問屋制度があった。

一つは問屋、二は小宿、三は附船である。

問屋は松前から出入する船の積荷の取り扱いをして二分の口銭を取り、その積荷の内容を奉行所に申告し、また、廻船の手配をするなどの業務を担当した。

この問屋は、株式制で、年代によって異なるが、凡そ十軒から十五軒程の問屋があり、荷捌や廻船で莫大な財をなした。

小宿の業務は問屋と同じであるが、取り扱う仕事は問屋全体の三割であって、業者は五軒程度である。

附船は他国からの入港船の薪、水、食糧の供給、洗濯女の斡旋、宿屋等の業務を担当して利益を得た見返りとして難破船の救助等が義務付けられていた。

******************************************************************************

「廻船問屋」の土蔵に弁財船(北前船)の模型が展示されていましたが、北前舟が立ち寄った港の資料館で見かけるものです。

幟に「長者丸」の文字が染められ、前回掲載の松前城資料館でも松前藩の参勤交代で飾られて航行する絵が展示されていました。(前回の5番目の写真)

「この模型は約8分の1で製作したものです」と補足説明がありましたが、大きさは実感できませんでした。

テーマパークとPRする施設だけに、実物大の弁財船を参勤交代で海上を航行する姿で展示し、船内の見学が出来たら見ごたえがあると思うのですが、・・・。

■船体に貼られていた説明文です。

******************************************************************************

弁財船と長者丸<模型>

江戸時代、日本海やえぞ地周辺で活躍した大型船は、弁財船と呼ばれ明治になって西洋式船舶にとってかわられるまで、えぞ地と本州間の物資輸送を一手に担って活躍した。

これは、長者丸と名づけられた弁財船の模型で、松前藩が藩主の御座船として建造したものである。

******************************************************************************

「自身番小屋」と書かれた建物があり、通りの角に火の見櫓が建っていました。

火の見櫓の上には「半鐘」が吊り下げられています。

昭和30年代は、このような火の見櫓が日本各地で普通に見られましたが、次第に半鐘がサイレンに、木製の櫓が鉄製になったものの、基本的な構造はあまり変わっていないようです。

写真左側は、建物の中に展示されていた火消しの道具と思われるものです。

これらは、現代の消防署の装備とはまったく雲泥の差で、火事に対してほとんど無力だったことを感じさせられます。

■建物の前に案内板がありました。

******************************************************************************

自身番小屋

本来の自身番小屋は、目明の勤務場所であったが、松前市街の自身番小屋は、火の見番所であった。

したがって番所内には火の見番が居り、夜は拍子木を叩いて町内を「火の用心」とふれて歩き、火災を発見すると半鐘を叩いて、消防組員が町内に知らせまわった。

小屋のなかには、龍吐水(腕用ポンプ)をはじめ刺子、馬穴、布馬穴、天水桶、鳶口、鋸、丸太、提灯等が備えられていた。

海岸で風の強い松前では、一度出火すると消す方法がなく、延焼しそうな先の家を潰してしまう破壊消防が主な消化の方法であった。

******************************************************************************

これで松前の見物を終え、日本海沿岸を北へ約50Kmの上ノ国町へ向かいました。

上ノ国町には15世紀後半、松前藩の祖「武田信広」が築いた中世の城郭跡など楽しみにしていた地です。