2012年9月11日長崎旅行2日目夕方、島原半島の観光を終え、長崎市のホテルへチェックインした後、中島川の「眼鏡橋」周辺の散策へ出かけました。

「出島」のあった長崎湾の東岸を河口とする中島川の「常盤橋」から上流方向を見た風景です。

すぐ前の石橋が「袋橋」で、中島川に架かる石橋群の最も下流に架かる石橋です。

「袋橋」のアーチの下に飛び石を渡る観光客の姿が見られ、その向こうの橋が「眼鏡橋」です。

写真には写っていませんが、「袋橋」の下流の両岸に中島川の水量を軽減するために造られた地下水路の出口が見えます。

昭和57年、記録的豪雨により「長崎大水害」が発生、中島川に架かる石橋の多くも甚大な被害があり、石橋の改修と、その景観を保持するため、川幅の拡張に代えて暗渠のパイパス水路が考えられたようです。

江戸時代、多くの石橋が造られたのは、狭い川幅に適していたのかも知れません。

後方左の高い山は、長崎市街地の北東にそびえる「烽火山[ほうかざん ]」と思われ、江戸時代初期に異国船侵略の緊急連絡の「烽火[のろし]を上げる史跡が残っているようです。

陶板に描かれた「中島川石橋群」の絵図です。

横長の絵図を左右に分割し、上下に並べています。

上半分の図(左の図)は、中島川の上流、下半分が(右の図)下流の石橋群です。

現存する石橋にはピンクの吹出し、石橋からコンクリート橋に架け替えられたものは、グレーの吹出としています。

江戸時代には中島川に石橋が14橋あったとされ、上流から「第1橋」~「第14橋」と呼ばれ、現在のように個別の名称が付けられたのは明治時代になってからのようです。

上流にある石橋「桃渓橋[ももたにばし]」には江戸時代の番号呼称がなく、中島川支流の橋だったことによるものでしょうか。

絵図の下流に見える「常盤橋[ときわばし](第12橋)」から下流にも「賑橋[にぎわいばし](第13橋)」、「萬橋[よろずばし](第14橋)」の二橋の石橋があったようですが、やはりコンクリート橋に架け替えられています。

「眼鏡橋」に次いで古いと言われる「袋橋」の風景です。

橋の上で記念写真を撮る人も見られますが、車両の通行が制限されておらず、今でも現役の石橋のようです。

丸い擬宝珠の付いた欄干の橋には、江戸時代の情調が漂っています。

■現地の案内板です。

******************************************************************************

袋橋

栄町一古川町 市指定有形文化財(昭和46年10月21日指定)

中島川の第11橋。この橋は記録がなく、架設年月、架設者とも不詳。中島川の下流の石造アーチ橋では、眼鏡橋につぐ古い石橋との説もあるが、確証はない。

しかし、享保6年(1721)閏7月以降、度々 洪水にも流失を免れており、壁面を整然と積む、長崎型石造アーチ橋の形態を良く残している。この橋は、袋町(現・栄町)に架かるところから、袋町橋とも呼ばれたが、明治15年に袋橋と命名された。

******************************************************************************

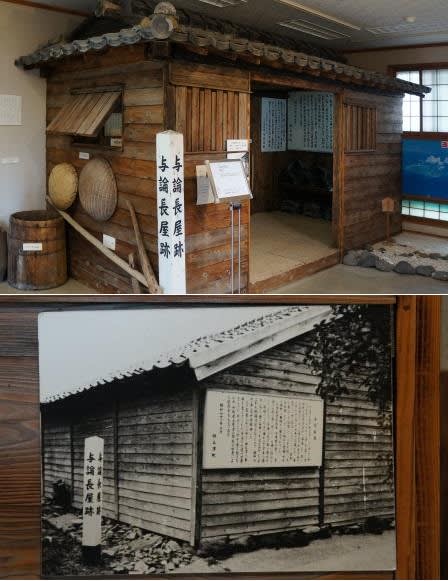

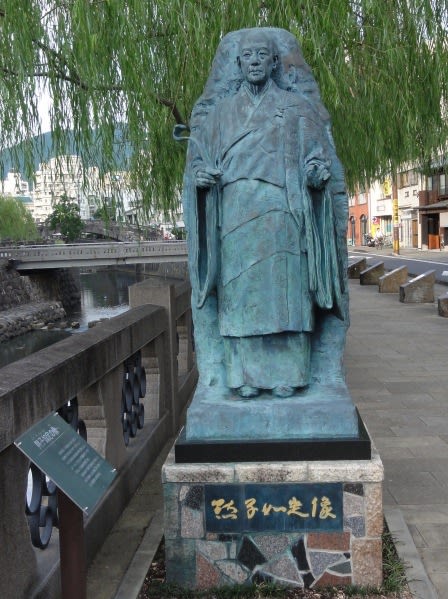

「袋橋」の近くに「坂本龍馬像」と並び立つ「上野彦馬像」が建っていました。

「上野彦馬」は、江戸末期の写真家で、「坂本龍馬」や、当時、長崎を訪れた著名人の写真を撮影した人です。

近くに生誕の地とされる場所があり、川縁に銅像を建てて紹介しているようです。

「上野彦馬」の写真に関する資料が長崎市東山手町の「古写真資料館」に展示されており、後日掲載予定です。

■誕之地にあった案内板です。

******************************************************************************

上野彦馬生誕之地

上野彦馬は、天保9年(1838)、銀屋町16番(現、長崎市銀屋町)に生まれた。

父・俊之丞は、長崎奉行所の御用時計師で、ダゲレオタイプ・カメラ(銀板写真機)を日本で初めて輸入した。彦馬は16歳から広瀬淡窓の私塾・咸宜園で漢学を学び、その後、長崎に戻り、オランダ海軍医ポンペのもとで舎蜜学[せいみがく](化学)を学んだ。このとき湿板写真術に興味を示し、津藩士堀江鍬次郎とともに、フランス人ロッシェについて、写真術を学んだ。

文久2年(1862)、彦馬は、中島川河畔に商業写真館・上野撮影局を開設。

高杉晋作ら著名人の肖像や各地の風景を撮影し、貴重な写真を後世に残すとともに、多くの門人を育成し、わが国写真業界の基礎を築いた。

また、明治7年(1874)金星観測の写真撮影に参加。

さらに、明治10年(1877)には西南の役に従軍し、日本初の従軍写真家として活躍し、明治37年(1904)65歳でこの世を去るまで、写真技術の発展に多大な功績を残した。

平成18年 長崎さるく博’06記念 長崎南口一夕リークラブ寄贈

******************************************************************************

「袋橋」から見た「眼鏡橋」の風景です。

ちょっとおしゃれな白い目地が地味な石橋のイメージを親しみのあるものにしているようです。

中島川の両岸の遊歩道や、飛び石から水辺に映る眼鏡橋の風景を楽しむことが出来ます。

■現地の案内板です。

******************************************************************************

眼鏡橋 めがねばし

栄町-諏訪町 国指定重要文化財(昭和35年2月9日指定)

中島川の第10橋。わが国最古の石造アーチ橋で、寛永11年(1634)興福寺唐僧黙子[もくす]禅師によって架設された。

黙子禅師は中国江西省建昌府建昌県の人で、寛永9年(1632)に日本に渡来したが、石橋を架ける技術指導者でもあったようである。しかし、この眼鏡橋は、正保4年(1647)6月の洪水で損害を受け、慶安元年(1648)平戸好夢[こうむ]によって修復がなされた。

川面に映るその姿から、古来より“めがね橋”の名で長崎の人たちに親しまれていたが、明治15年(1882)に正式に眼鏡橋と命名された。

******************************************************************************

飛び石から見た「眼鏡橋」の風景です。

穏やかな水面に橋の風景が映り、心が和む水辺の風景です。

川に対し、橋がやや斜めに架かるためか、メガネのシルエットが縦長です。

妻が立つ「眼鏡橋」のたもとの風景です。

橋に二段の階段が見られますが、擬宝珠のある欄干は「袋橋」と似ており、この橋を手本にして数多くの石橋が造られた歴史が実感できるようです。

二段の階段は、一時、取り除かれ、スーロプに改造されたようですが、再び江戸時代の姿を取り戻したようです。

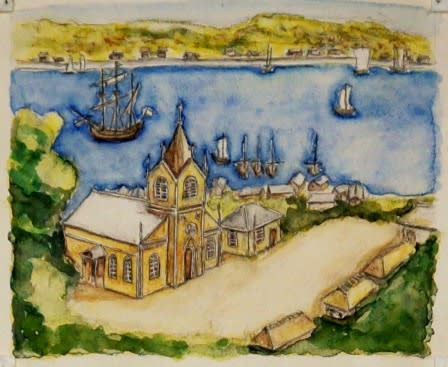

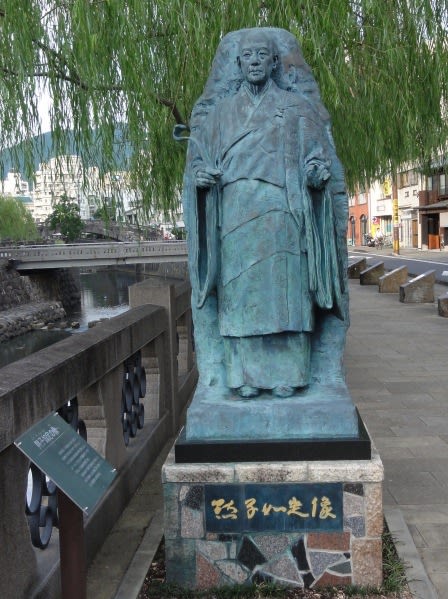

中島川の河畔に「眼鏡橋」造った中国僧「黙子如定」の銅像がありました。

「黙子如定」(1597~1657年)は、長崎市の黄檗宗(禅宗)興福寺二代目住職に就任するため、1632年(寛永9年)に来日し、日本で生涯を終えています。

「黙子如定」が伝えた中国式の石橋技術は、洪水に強い架橋技術として日本各地に広がっており、多くの人々が恩恵を受けたものと思われます。

■銅像の案内板です。

******************************************************************************

黙子如定の像

長崎の地に370年余りもの長い歴史を持つ眼鏡橋は『黙子如定(1597-1657)』という中国の江西省の僧が寛永9年に日本に渡来し同11年(1634)に我が国最初のアーチ型石橋として眼鏡橋を完成させた。

川面に映るその姿から古来より『めがね橋』の名で長崎の人たちに親しまれ、明治15年に正式に眼鏡橋と命名された。

******************************************************************************

「眼鏡橋」の上流「魚市橋」の下に飛び石があり、たくさんの鯉が泳いでいました。

「眼鏡橋」周辺を散策する人々を和ませる水辺の風景です。

中島川の河畔にの公園に「シーボルトの桜」と案内された桜の若木がありました。

江戸時代末期、帰国したシーボルトが持ち帰った桜がヨーロッパで繁殖し、再び日本へ持ち帰られたようです。

シーボルトは、長崎に「鳴滝塾」を開き、西洋医学の教育を行った他、伊能忠敬が作成した「大日本沿海輿地全図」を持ち帰ろうとして国外追放となった事件でも有名です。

美しい日本の桜がヨーロッパに伝えられたことは、初めて知るうれしい歴史でした。

■現地の案内板です。

******************************************************************************

シーボルトの桜

この桜はシーボルトによって1866年頃ヨーロッパに紹介され、始めて見る桜にヨーロッパ人は魅了され、広まりました。

ヨーロッパでは、日本の有名な浮世絵師葛飾北斎の名前をとって、ホクサイと呼ばれました。

この桜は八重桜の一種です。

普通は、桜の花には香りがありませんが、この花は芍薬(しゃくやく)のような香りがします。

花は長い期間咲き、薄いピンクで7個から12個の花びらをつけます。

140年後に長崎に帰ってきました。

2006年3月

NPOながさき千本桜

******************************************************************************

「魚市橋」から見た上流の石橋「東新橋」と、その向こうにコンクリートの「芋原橋[すすきわらばし]」が続く風景です。

「東新橋」の欄干の擬宝珠などは、下流の「袋橋」とよく似ていますが、橋の反り返りがやや大きいようです。

「中島川石橋群」の絵図にあるように「芋原橋」を右手に進むと「黙子如定」が住職を務めた「興福寺」に至ります。

中国僧「黙子如定の像」の対岸に中国で制作された大理石の「水害復興と友好の記念碑」がありました。

昭和57年の「長崎大水害」では長崎市に通じる道路の多くが通行出来なくなり、救援物資などの輸送に大きな障害があったことを思い出します。

中島川の石橋も6橋が流失し、3橋が一部崩壊しており、大きく崩壊した眼鏡橋の画像が全国ニュースで報じられていました。

江戸時代、「眼鏡橋」に始まる石橋の建設の多くが来航した中国人の寄付を集めて造られたようで、「中島川石橋群」の絵図にある寺院を菩提寺とする中国の人々の参拝の便も考慮されていたのかも知れません。

現代の橋は、公共事業で造るのが常識となっていますが、江戸時代の長崎に民間の寄付で多くの石橋が造られた歴史も驚きです。

長崎に伝わる祭りにも中国の人々が伝えたものが多く、長崎は、西洋文化の窓口だったイメージ以上に中国とのつながりが大きかったことを知りました。

■現地の碑文です。

******************************************************************************

水害復興と友好の記念碑

昭和57年7月23日、長崎の街は想像を絶する集中豪雨により、死者、行方不明合わせて262人という大惨禍を受け、美しかった中島川石橋群も6橋が流失し、3橋が半壊しました。

この碑は、中島川に石橋を架けるなど古くからゆかりの深い中国に依頼して製作した水害復興記念碑です。

像は、不思議な能力を持った伝説上の中国の少年と元気な日本の少女が力を合わせて、風を呼び雨を呼ぶ巨大な龍を従わせている姿で、治水と日中の友好を象徴しています。

平成元年2月23日

長崎市長 本島 等

******************************************************************************

「出島」のあった長崎湾の東岸を河口とする中島川の「常盤橋」から上流方向を見た風景です。

すぐ前の石橋が「袋橋」で、中島川に架かる石橋群の最も下流に架かる石橋です。

「袋橋」のアーチの下に飛び石を渡る観光客の姿が見られ、その向こうの橋が「眼鏡橋」です。

写真には写っていませんが、「袋橋」の下流の両岸に中島川の水量を軽減するために造られた地下水路の出口が見えます。

昭和57年、記録的豪雨により「長崎大水害」が発生、中島川に架かる石橋の多くも甚大な被害があり、石橋の改修と、その景観を保持するため、川幅の拡張に代えて暗渠のパイパス水路が考えられたようです。

江戸時代、多くの石橋が造られたのは、狭い川幅に適していたのかも知れません。

後方左の高い山は、長崎市街地の北東にそびえる「烽火山[ほうかざん ]」と思われ、江戸時代初期に異国船侵略の緊急連絡の「烽火[のろし]を上げる史跡が残っているようです。

陶板に描かれた「中島川石橋群」の絵図です。

横長の絵図を左右に分割し、上下に並べています。

上半分の図(左の図)は、中島川の上流、下半分が(右の図)下流の石橋群です。

現存する石橋にはピンクの吹出し、石橋からコンクリート橋に架け替えられたものは、グレーの吹出としています。

江戸時代には中島川に石橋が14橋あったとされ、上流から「第1橋」~「第14橋」と呼ばれ、現在のように個別の名称が付けられたのは明治時代になってからのようです。

上流にある石橋「桃渓橋[ももたにばし]」には江戸時代の番号呼称がなく、中島川支流の橋だったことによるものでしょうか。

絵図の下流に見える「常盤橋[ときわばし](第12橋)」から下流にも「賑橋[にぎわいばし](第13橋)」、「萬橋[よろずばし](第14橋)」の二橋の石橋があったようですが、やはりコンクリート橋に架け替えられています。

「眼鏡橋」に次いで古いと言われる「袋橋」の風景です。

橋の上で記念写真を撮る人も見られますが、車両の通行が制限されておらず、今でも現役の石橋のようです。

丸い擬宝珠の付いた欄干の橋には、江戸時代の情調が漂っています。

■現地の案内板です。

******************************************************************************

袋橋

栄町一古川町 市指定有形文化財(昭和46年10月21日指定)

中島川の第11橋。この橋は記録がなく、架設年月、架設者とも不詳。中島川の下流の石造アーチ橋では、眼鏡橋につぐ古い石橋との説もあるが、確証はない。

しかし、享保6年(1721)閏7月以降、度々 洪水にも流失を免れており、壁面を整然と積む、長崎型石造アーチ橋の形態を良く残している。この橋は、袋町(現・栄町)に架かるところから、袋町橋とも呼ばれたが、明治15年に袋橋と命名された。

******************************************************************************

「袋橋」の近くに「坂本龍馬像」と並び立つ「上野彦馬像」が建っていました。

「上野彦馬」は、江戸末期の写真家で、「坂本龍馬」や、当時、長崎を訪れた著名人の写真を撮影した人です。

近くに生誕の地とされる場所があり、川縁に銅像を建てて紹介しているようです。

「上野彦馬」の写真に関する資料が長崎市東山手町の「古写真資料館」に展示されており、後日掲載予定です。

■誕之地にあった案内板です。

******************************************************************************

上野彦馬生誕之地

上野彦馬は、天保9年(1838)、銀屋町16番(現、長崎市銀屋町)に生まれた。

父・俊之丞は、長崎奉行所の御用時計師で、ダゲレオタイプ・カメラ(銀板写真機)を日本で初めて輸入した。彦馬は16歳から広瀬淡窓の私塾・咸宜園で漢学を学び、その後、長崎に戻り、オランダ海軍医ポンペのもとで舎蜜学[せいみがく](化学)を学んだ。このとき湿板写真術に興味を示し、津藩士堀江鍬次郎とともに、フランス人ロッシェについて、写真術を学んだ。

文久2年(1862)、彦馬は、中島川河畔に商業写真館・上野撮影局を開設。

高杉晋作ら著名人の肖像や各地の風景を撮影し、貴重な写真を後世に残すとともに、多くの門人を育成し、わが国写真業界の基礎を築いた。

また、明治7年(1874)金星観測の写真撮影に参加。

さらに、明治10年(1877)には西南の役に従軍し、日本初の従軍写真家として活躍し、明治37年(1904)65歳でこの世を去るまで、写真技術の発展に多大な功績を残した。

平成18年 長崎さるく博’06記念 長崎南口一夕リークラブ寄贈

******************************************************************************

「袋橋」から見た「眼鏡橋」の風景です。

ちょっとおしゃれな白い目地が地味な石橋のイメージを親しみのあるものにしているようです。

中島川の両岸の遊歩道や、飛び石から水辺に映る眼鏡橋の風景を楽しむことが出来ます。

■現地の案内板です。

******************************************************************************

眼鏡橋 めがねばし

栄町-諏訪町 国指定重要文化財(昭和35年2月9日指定)

中島川の第10橋。わが国最古の石造アーチ橋で、寛永11年(1634)興福寺唐僧黙子[もくす]禅師によって架設された。

黙子禅師は中国江西省建昌府建昌県の人で、寛永9年(1632)に日本に渡来したが、石橋を架ける技術指導者でもあったようである。しかし、この眼鏡橋は、正保4年(1647)6月の洪水で損害を受け、慶安元年(1648)平戸好夢[こうむ]によって修復がなされた。

川面に映るその姿から、古来より“めがね橋”の名で長崎の人たちに親しまれていたが、明治15年(1882)に正式に眼鏡橋と命名された。

******************************************************************************

飛び石から見た「眼鏡橋」の風景です。

穏やかな水面に橋の風景が映り、心が和む水辺の風景です。

川に対し、橋がやや斜めに架かるためか、メガネのシルエットが縦長です。

妻が立つ「眼鏡橋」のたもとの風景です。

橋に二段の階段が見られますが、擬宝珠のある欄干は「袋橋」と似ており、この橋を手本にして数多くの石橋が造られた歴史が実感できるようです。

二段の階段は、一時、取り除かれ、スーロプに改造されたようですが、再び江戸時代の姿を取り戻したようです。

中島川の河畔に「眼鏡橋」造った中国僧「黙子如定」の銅像がありました。

「黙子如定」(1597~1657年)は、長崎市の黄檗宗(禅宗)興福寺二代目住職に就任するため、1632年(寛永9年)に来日し、日本で生涯を終えています。

「黙子如定」が伝えた中国式の石橋技術は、洪水に強い架橋技術として日本各地に広がっており、多くの人々が恩恵を受けたものと思われます。

■銅像の案内板です。

******************************************************************************

黙子如定の像

長崎の地に370年余りもの長い歴史を持つ眼鏡橋は『黙子如定(1597-1657)』という中国の江西省の僧が寛永9年に日本に渡来し同11年(1634)に我が国最初のアーチ型石橋として眼鏡橋を完成させた。

川面に映るその姿から古来より『めがね橋』の名で長崎の人たちに親しまれ、明治15年に正式に眼鏡橋と命名された。

******************************************************************************

「眼鏡橋」の上流「魚市橋」の下に飛び石があり、たくさんの鯉が泳いでいました。

「眼鏡橋」周辺を散策する人々を和ませる水辺の風景です。

中島川の河畔にの公園に「シーボルトの桜」と案内された桜の若木がありました。

江戸時代末期、帰国したシーボルトが持ち帰った桜がヨーロッパで繁殖し、再び日本へ持ち帰られたようです。

シーボルトは、長崎に「鳴滝塾」を開き、西洋医学の教育を行った他、伊能忠敬が作成した「大日本沿海輿地全図」を持ち帰ろうとして国外追放となった事件でも有名です。

美しい日本の桜がヨーロッパに伝えられたことは、初めて知るうれしい歴史でした。

■現地の案内板です。

******************************************************************************

シーボルトの桜

この桜はシーボルトによって1866年頃ヨーロッパに紹介され、始めて見る桜にヨーロッパ人は魅了され、広まりました。

ヨーロッパでは、日本の有名な浮世絵師葛飾北斎の名前をとって、ホクサイと呼ばれました。

この桜は八重桜の一種です。

普通は、桜の花には香りがありませんが、この花は芍薬(しゃくやく)のような香りがします。

花は長い期間咲き、薄いピンクで7個から12個の花びらをつけます。

140年後に長崎に帰ってきました。

2006年3月

NPOながさき千本桜

******************************************************************************

「魚市橋」から見た上流の石橋「東新橋」と、その向こうにコンクリートの「芋原橋[すすきわらばし]」が続く風景です。

「東新橋」の欄干の擬宝珠などは、下流の「袋橋」とよく似ていますが、橋の反り返りがやや大きいようです。

「中島川石橋群」の絵図にあるように「芋原橋」を右手に進むと「黙子如定」が住職を務めた「興福寺」に至ります。

中国僧「黙子如定の像」の対岸に中国で制作された大理石の「水害復興と友好の記念碑」がありました。

昭和57年の「長崎大水害」では長崎市に通じる道路の多くが通行出来なくなり、救援物資などの輸送に大きな障害があったことを思い出します。

中島川の石橋も6橋が流失し、3橋が一部崩壊しており、大きく崩壊した眼鏡橋の画像が全国ニュースで報じられていました。

江戸時代、「眼鏡橋」に始まる石橋の建設の多くが来航した中国人の寄付を集めて造られたようで、「中島川石橋群」の絵図にある寺院を菩提寺とする中国の人々の参拝の便も考慮されていたのかも知れません。

現代の橋は、公共事業で造るのが常識となっていますが、江戸時代の長崎に民間の寄付で多くの石橋が造られた歴史も驚きです。

長崎に伝わる祭りにも中国の人々が伝えたものが多く、長崎は、西洋文化の窓口だったイメージ以上に中国とのつながりが大きかったことを知りました。

■現地の碑文です。

******************************************************************************

水害復興と友好の記念碑

昭和57年7月23日、長崎の街は想像を絶する集中豪雨により、死者、行方不明合わせて262人という大惨禍を受け、美しかった中島川石橋群も6橋が流失し、3橋が半壊しました。

この碑は、中島川に石橋を架けるなど古くからゆかりの深い中国に依頼して製作した水害復興記念碑です。

像は、不思議な能力を持った伝説上の中国の少年と元気な日本の少女が力を合わせて、風を呼び雨を呼ぶ巨大な龍を従わせている姿で、治水と日中の友好を象徴しています。

平成元年2月23日

長崎市長 本島 等

******************************************************************************