このところ夕食時の酒がかなり効いていて8時過ぎると酔いの回りとともに何かする気力が萎えてくるのを感じるようになりました。

そろそろ年だななどと感じてしまいます(汗)

でも単に蒸し暑いだけかも。

それはさておき今回も骨董モデルのはなしです。

先日入線の蒸気機関車。

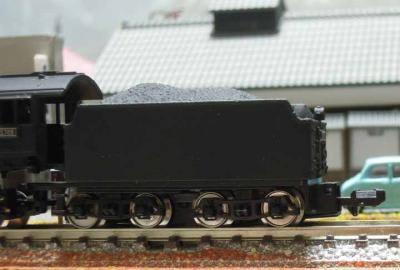

今回はTOMIXのC57です。とは言ってもテンダードライブの初期モデルで25年位前の奴です。

同じ駆動形式でもエンドウの9600辺りと違って「テンダーが単独でも自走してしまう」のが大きな特徴です。

前にも触れましたがこのテンダー部の動力ユニットは後に1軸を抜いて「CタイプDL」に転用されたと聞いています。もっとも後から聞いた話ですと形は似ているもののまるで別物のユニットだそうですが。

走行性は一言で言うと「元気そのもの」テンダーだけだと実に活発に走行します。

機関車部は意外と軽量なので場面によってはパワフルなテンダーに振り回されている印象すら受けます。

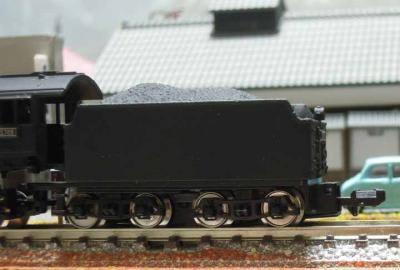

その機関車部ですがディテーリングは当時としてはかなり細かいもののキャブが極端に高い印象でプロポーション的に不安定な感じがあるので損をしている気がします。

あとキャブ下の空間が異様に広いのも遠目で見ると違和感を感じるポイントでしょう。このため、動輪のフランジのでかさも強調されてしまい見た目に不安定な印象も受けます。実際にはそれほどでもないのですが。

KATOのC57辺りと比べると例えばホームに横付けした時に乗員はキャブから飛び降りでもしないと降りられない感じです。

もちろん乗り込む時ははしご持参で(笑)

当時のカタログではこの後C55も予定されていたようですが実現しませんでした。残念な気もする一方で無理もない気もします。

TOMIXの蒸気はKSKタイプや後の9600の様に他社に比べて機構的に独創性を感じる物が多いのですが他社の同形式に比べるとどこかしら変に見える部分がある事が多くこれがなかなかTOMIXの蒸気を認知させにくくしていた気がします。

それらの教訓が生きたのか、先年リニューアルされたC57でプロポーションや走行性でかなり挽回が図られています。

今回のC57は現行品と同列に語るのは難しいですが、Nの蒸気と考えた場合他にないお手軽感が感じられるのがある意味美点かもしれません。

「どうせテンダードライブだし」という訳でもないのでしょうが他の罐に比べて不思議と運転に気負いを感じないのです。

元々テンダードライブは日本よりも欧州でかなり受け入れられている駆動形式で、運転主体のモデルの場合、駆動系の開発に余計な手間をかけずにパワフルな走りを実現できる意味で結構合理的な形式でもあります。

この辺りも上述の印象につながっているのかもしれないと思うと同時に当時のTOMIXの狙いも運転主体の気軽に扱えるSLというところにあったのではないかという気もします。

光山鉄道管理局

HPです。

にほんブログ村

にほんブログ村

<script type='text/javascript' src='http://blogparts.blogmura.com/pts/js/parts_view.js' charset='UTF-8'></script><script type='text/javascript'>parts(594429,"ffffff","200","001eff",600000,"99","1686","arrival","http://pub.ne.jp/arccentral/");</script>

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。

そろそろ年だななどと感じてしまいます(汗)

でも単に蒸し暑いだけかも。

それはさておき今回も骨董モデルのはなしです。

先日入線の蒸気機関車。

今回はTOMIXのC57です。とは言ってもテンダードライブの初期モデルで25年位前の奴です。

同じ駆動形式でもエンドウの9600辺りと違って「テンダーが単独でも自走してしまう」のが大きな特徴です。

前にも触れましたがこのテンダー部の動力ユニットは後に1軸を抜いて「CタイプDL」に転用されたと聞いています。もっとも後から聞いた話ですと形は似ているもののまるで別物のユニットだそうですが。

走行性は一言で言うと「元気そのもの」テンダーだけだと実に活発に走行します。

機関車部は意外と軽量なので場面によってはパワフルなテンダーに振り回されている印象すら受けます。

その機関車部ですがディテーリングは当時としてはかなり細かいもののキャブが極端に高い印象でプロポーション的に不安定な感じがあるので損をしている気がします。

あとキャブ下の空間が異様に広いのも遠目で見ると違和感を感じるポイントでしょう。このため、動輪のフランジのでかさも強調されてしまい見た目に不安定な印象も受けます。実際にはそれほどでもないのですが。

KATOのC57辺りと比べると例えばホームに横付けした時に乗員はキャブから飛び降りでもしないと降りられない感じです。

もちろん乗り込む時ははしご持参で(笑)

当時のカタログではこの後C55も予定されていたようですが実現しませんでした。残念な気もする一方で無理もない気もします。

TOMIXの蒸気はKSKタイプや後の9600の様に他社に比べて機構的に独創性を感じる物が多いのですが他社の同形式に比べるとどこかしら変に見える部分がある事が多くこれがなかなかTOMIXの蒸気を認知させにくくしていた気がします。

それらの教訓が生きたのか、先年リニューアルされたC57でプロポーションや走行性でかなり挽回が図られています。

今回のC57は現行品と同列に語るのは難しいですが、Nの蒸気と考えた場合他にないお手軽感が感じられるのがある意味美点かもしれません。

「どうせテンダードライブだし」という訳でもないのでしょうが他の罐に比べて不思議と運転に気負いを感じないのです。

元々テンダードライブは日本よりも欧州でかなり受け入れられている駆動形式で、運転主体のモデルの場合、駆動系の開発に余計な手間をかけずにパワフルな走りを実現できる意味で結構合理的な形式でもあります。

この辺りも上述の印象につながっているのかもしれないと思うと同時に当時のTOMIXの狙いも運転主体の気軽に扱えるSLというところにあったのではないかという気もします。

光山鉄道管理局

HPです。

にほんブログ村

にほんブログ村

<script type='text/javascript' src='http://blogparts.blogmura.com/pts/js/parts_view.js' charset='UTF-8'></script><script type='text/javascript'>parts(594429,"ffffff","200","001eff",600000,"99","1686","arrival","http://pub.ne.jp/arccentral/");</script>

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。